金継ぎ

大切な器をうっかり壊してしまった…

こんな時、あなたならどうしますか?

以前の私たちであれば、泣く泣くゴミに出していたかと思います。

しかし、今なら別の選択肢を選ぶかもしれません。

それは、「直す」という選択肢を知ったから。

日本には、割れたり欠けたりした器を漆で接着し、

金蒔絵を施して直す「金継ぎ」という伝統技法があります。

金継ぎは、「茶の湯」(茶道)の発展にともない、

安土桃山時代から江戸時代初期にかけて完成した、

日本独自の修復技術だといわれています。

当時、茶の湯はお殿様など限られた世界の人のみの嗜み(たしなみ)であり、

茶の湯に必要な茶碗も当然高価なもの。

壊れてしまったとすれば、そのものに対する執着心は

今よりも一層強かったことは容易に想像がつきます。

「金継ぎのすばらしいところは、使うための修復だという点です。

器の割れ目をあえて目立つように、金で装飾するというのは、

日本独特の美意識だと思いますよ」

とは、東京都豊島区にある「金継宗家」の宗匠・塚本将滋さん。

塚本さんは子どもの頃に、ご先祖様の故郷である滋賀県の彦根城で見た、

"朱漆塗りの甲冑"に魅せられ、

それがキッカケで東京芸術大学に進み、彫金と漆塗り、蒔絵の技術を学びました。

そして、金属に漆を塗るという、金胎漆芸の技を独自に開発。

漆アートや漆アート・ジュエリーを手掛けるアーティストとして、長年活躍しています。

また、20代から茶道の遠州宗家に入門。

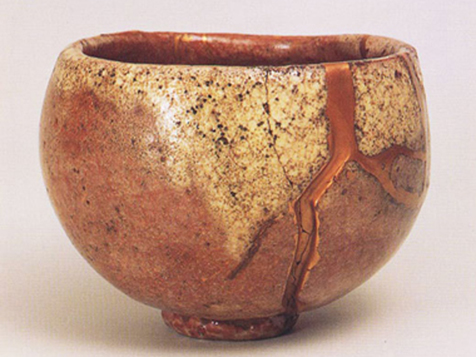

江戸時代初期の芸術家・本阿弥光悦が手掛けた、

金継ぎの赤楽茶碗「雪峰(せっぽう)」と運命的に出会い、

金継ぎも始めるようになります。

「この『雪峰』は、金継ぎを、単なる修繕技術から、

初めて芸術の域まで高めた記念すべき作品です」

「雪峰」(畠山記念館蔵)

「雪峰」(畠山記念館蔵)

「雪峰」は、もともと窯傷の割れの生じた失敗作だった茶碗を、

茶人でもあった本阿弥光悦が、

朝日があたる雪の積もった峰のイメージとして見立てたんだとか。

金継ぎの世界では、修復した跡を「景色」と呼び、

修復前と異なる趣を楽しむそうなのですが、

金継ぎを施すことで、その器は確かに唯一無二の珍宝に生まれ変わるのです。

全工程に通常数ヵ月を要する、金継ぎの作業ですが、

特別にその工程を追って見せていただきました。

まず、割れた器の破損部分に、

漆とでんぷん糊を混ぜた刻苧糊(こくそのり)を塗り、

そこに、刻苧糊と陶土を混ぜた粘土状の刻苧(こくそ)で充填します。

乾いたら、平らに成形し、その上に黒漆を塗って、さらに乾かし、

研ぎ炭で平らに磨いて下地を整えます。

この工程が、後に行う蒔絵に際して、とても重要なポイントだそう。

金継ぎを行う人のなかには、この磨きにサンドペーパーを使う人もいるそうですが、

サンドペーパーでは真っ平らにならないと、塚本さんはいいます。

続いて、蒔絵を施す部分の下塗りに、"幻の筆"と呼ばれる、

ねずみの毛で作った蒔絵師が使う根朱筆(ねじふで)で絵漆を塗り、

絵漆が乾く前に、"粉筒"(金粉を蒔くための竹の筒)を使って、

純金粉を蒔きつめます。

漆工芸技法の一つである蒔絵ですが、

呼び名の由来は、まさにここにありました。

そして、蒔いた金粉を筆で掃けると、この通り。

絵漆を塗った部分にだけ、綺麗に金が定着しています。

しかし、まだこれで終わりではありません。

瑪瑙(めのう)のヘラ、椿の炭、砥石の粉と菜種油、鹿の角粉を用いて、

光沢が出るように磨き仕上げをして、ようやく完成。

出来上がりの金継ぎ部分を触らせていただくと、

目を閉じていたら、どこが破損部分か分からないほど、

滑らかですべすべな仕上がりです。

「江戸時代から伝承する、壊れたものに新たな価値を与えて蘇らせるという、

素晴らしい技術を失くしてはならない。

蒔絵による正統な金継ぎを途絶えさせてはいけないと思うのです。

私は、先に述べた『雪峰』を手本に、四十数年技を磨いてきましたが、

流儀の金継ぎを後世につないでいくことも使命だと思っています」

塚本さんはそんな想いで、15年前から金継ぎ教室を開催。

20〜70代の幅広い年齢の生徒さんが、金継ぎを学んでいます。

最近では、フランス人とドイツ人も習いに来ているそう。

「生徒さんは、大きく分けて2通り。

思い出のある品を蘇らせたいという人と、骨董品に興味があるという人。

最近、20歳代の男の子が『カッコイイから』と入門したことには驚きましたよ」

かつては庶民のものではなかった金継ぎが、

一般化しつつあることが不思議だと語る、塚本さん。

「ものを慈しみ大切にする日本独特の"MOTTAINAI(もったいない)"精神は、

今も昔も変わらずに、私たちの中にあるのかもしれませんね」

一度割れてしまった器をさらに価値あるものに蘇らせる、「金継ぎ」。

何でも簡単にものが手に入ってしまう時代だからこそ、

特別な一点物を傍に置きたいという欲求が、高まってきているのかもしれません。