沢を遡る

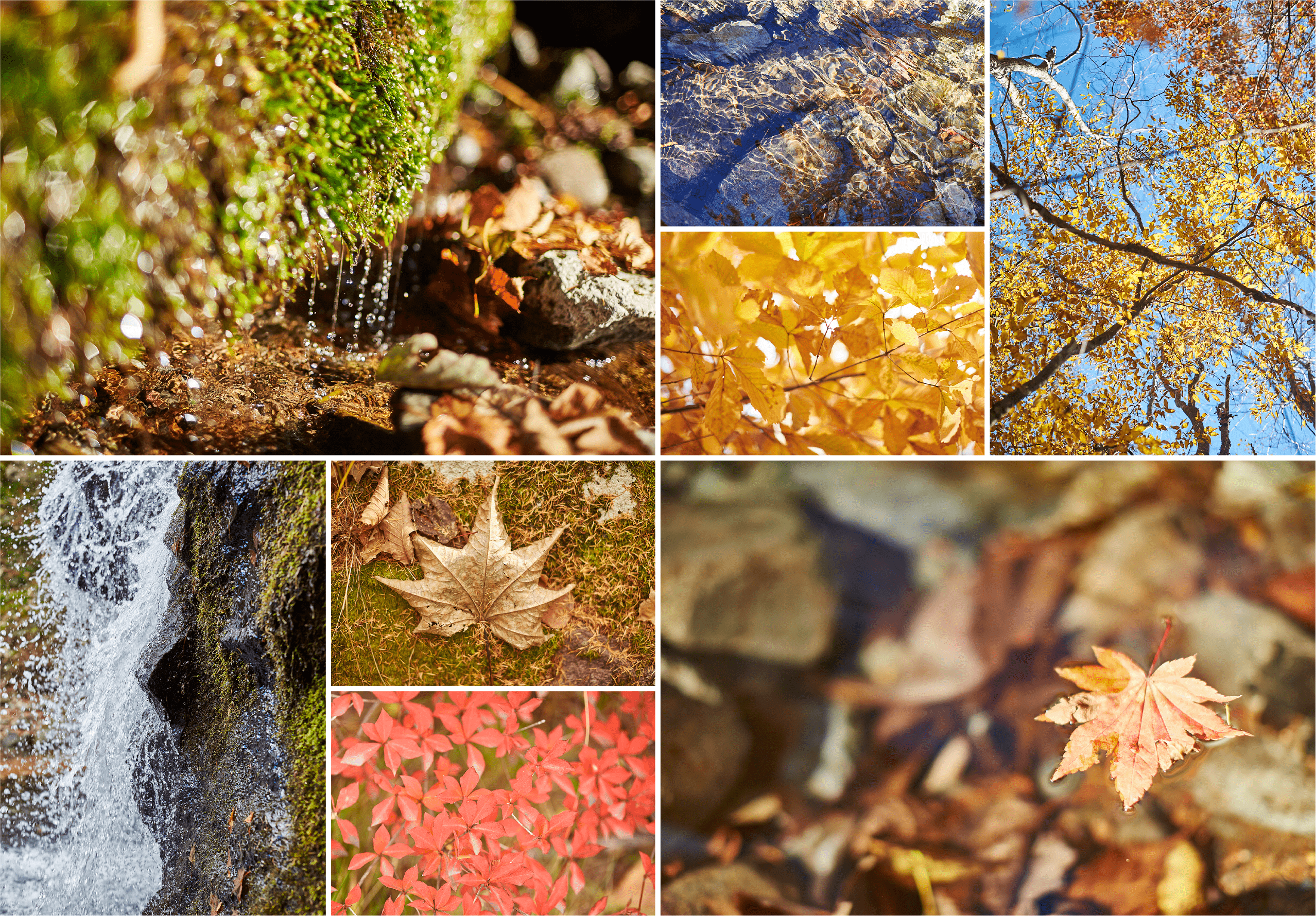

大きな岩の間を水が走り、深みに青々とした水がたゆたう。

落ち葉が流れに踊り、陽の光が水面にきらめく。

そんな中を一歩一歩進む。時に手で岩をつかんでよじ登る。

前をゆく人を呼ぶ声は、木々の間から青い空へ抜けてしまった――

大きな自然の中に身を置くと、その美しさを体感するとともに、

どこか心もとない気分になります。

でも自分の身体を目一杯使って、流れの中を進んでいくにつれ、

次第に自然と一体化して、生き物としての本能が蘇ってくるのです。

他では得難い、清々しさと心地よい疲労感を後に残して。

身体も頭も感覚も、すべてを使い切った。

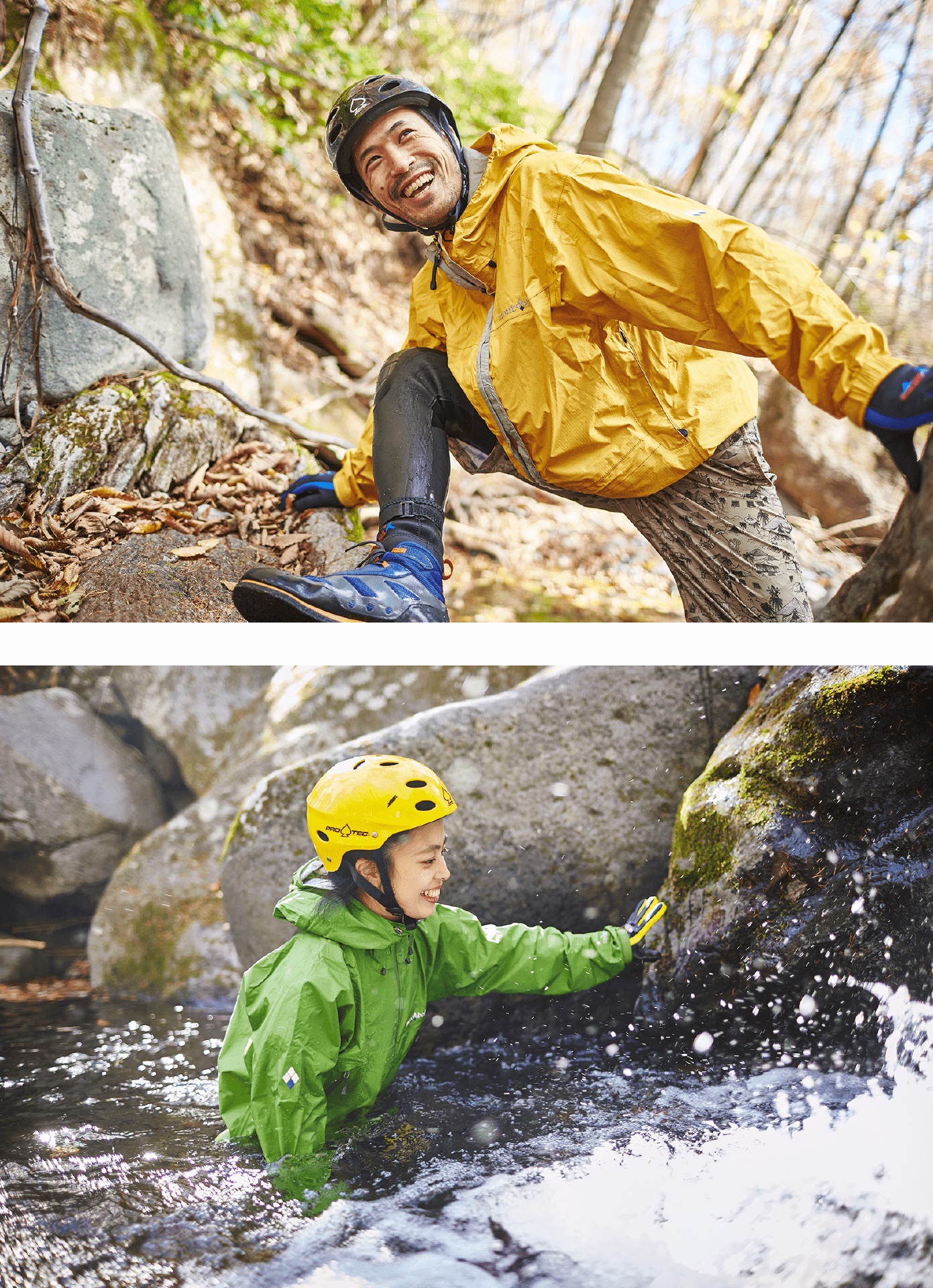

沢を遡った人、代表/原 太一

「沢登りしに嬬恋村に来ないか?」と誘われたのは、都会もやっと秋らしくなってきたころ。たまには、山の空気を吸ってリフレッシュするのもいいかもね、くらいの軽い気持ちで行くことを決め、せっかくだからと新潟に住む友人のダイチ&ぶっちゃんを誘った。

「おもしろそう! 行く行く!」と即答した彼らもきっとそうだったと思うのだが、僕は「沢登り」を川遊びの延長かハイキングの水辺バージョンくらいに思っていたので、嬬恋村に到着してすぐに、その想像が甘かったことに気がつかされた。というのも、用意されていたのは、ウェットスーツにヘルメット、ソールがフェルトの「沢靴」と、重装備。さらに、身支度を整え、スタート地点の川辺に立つと、案内してくれる知人が、最初にこう言ったのだ。

「今日は、自分を〝動物〟だと思って四つ足で動くこと」

僕らがその意味を理解するのには、そう時間はかからなかった。

ゴツゴツ、グラグラ、ザブザブ。

「平ら」がないルートをゆく。

いざ川の中に足を踏み入れると、初っ端から靴底ごしに伝わったのは、大小さまざまなサイズ、さまざまな形の石が絶妙に積み重なってできたゴツゴツとした川底の感触。大きくて安定感があるように見えても、体重をかけるとぐらりと動く不安定な石も多い。普段アスファルトの道を歩くときには、当たり前すぎて意識すらしていない〝平ら〟や〝安定〟が、この川の中には全くないのだ。しかも、浅瀬かと思いきや急に深みにはまってしまったり、意表を突かれることばかり。これは大自然からの挑戦状なのだ、と腹を括った。

バランスを取ることに全神経を集中させる。大きな岩をよじ登る。たまりは泳いで渡る。後ろからダイチが「いけるいける! もうちょっと!」と励ましてくれ、先に登った僕が手を伸ばしてぶっちゃんを引っぱりあげる。協力しながらひとつ一つ障害物を乗り越えていった。

少しずつ動物としての経験値が上がってきたのか、枯葉が溜まっているところは深いとか、この石は滑りやすそうとか、危険なところがわかるようになってきた。ダイチと「もっと流れがあっても、おもしろかったかもな!」なんて話していたけれど、後半になると全身は疲労するし、判断力は鈍ってくるしで、そんな余裕はどこかへ消えてしまった。

全身を使って自然と戯れているうちに、

日常から遠く切り離されて。

ひと息ついて四つん這いだった身体を起こし、腰を伸ばしながら視線を上げてみると、周りは紅葉した木々やその間から見える青空が広がっていることに気がつく。やさしく差し込む太陽の光は、水面にキラキラと反射して美しい。水が流れる音は、ずっと聴いていたいくらい心地いい。そして、後ろを振り返ってはじめて、「こんなところを登ってきたのか」と、ここまでの道のりの険しさに気が付いた。

スタートから3時間。「あの滝がゴールだ」という言葉にホッとした。滝を拝んで記念撮影をしたあと、陽が落ちる前に足早に下山した。

ウェットスーツを脱いだ途端、一気に疲労感が押し寄せた。足はもちろん、手にも力が入らない。しかし、そんな疲れの奥に、どこかスッキリとした感覚......。これは一体なんだろうと思ったら、沢登りをしている間、一度も仕事のことを考えていなかったことに気がついた。日課のランニングをしている時も、友達と過ごしている楽しいひとときでも、仕事は常に頭から離れないのに、沢登りをしている最中は、仕事のことを考える余裕はこれっぽっちも残っていなかった。まさに最初に言われた通り「動物」になって夢中で動いていたのだ。おかげで日常から完全に切り離されたゆえの、このスッキリ感なのかもしれない、と思った。

僕たちは、自然に試され、果敢に挑んだ沢登りという大冒険によって、川遊びやハイキングでは得られなかったであろう、完璧なリフレッシュを手に入れた。全身の筋肉痛と引き換えにはなったけれど。