ソロ

立ち止まれば、たちまち押し返されてしまいそうな強烈な向かい風。

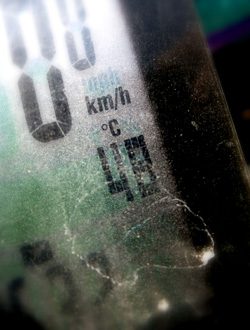

食いしばるようにペダルを踏み抜いても時速は僅か8km。

気温48℃の熱波がたちまち体の水分を奪い、汗は一滴もかかず、

そういえば朝から全く尿意がありません。

永遠に変わらぬ景色は、ただひたすら広大で平坦な砂漠に一本道を延ばすだけで、

昨日も一昨日も何日もずっと前から同じ場所にいる気がします。

どういうわけか数日前から右手の痺れが取れず、右耳の奥がジンジンと痛む。

挙句には、視界の隅にあるはずもない民家や冷えたジュースを売っている商店が現れ、

聞こえるはずもない子供たちの笑い声が聞こえるようになってしまいました。

苦しい、つらい、暑い、走り出して最初の頃はそんな感情があったものの、

次第にぼんやりしていく頭の中に浮かぶ気持ちはただ一つ

『乾いた』ただそれだけでした。

カザフスタンを抜けてウズベキスタンへと入国しました。

国が変わったからといって、この地を覆う苛烈な気候が一変するわけではありません。

むしろ内陸へと進むことで、より一層日差しは厳しいものとなりました。

国境から最初の街までは300km。

その間、商店も民家もほとんどなく、中間地点の150km先に一つあるというだけ。

それでもウズベキスタン側は路面が舗装されているという情報を得ていたので、

僕はここを早ければ2日、遅くても3日で突破する計画を立てました。

ところがウズベキスタン側の道路はアスファルトと呼べないような、

ひび割れや波打ちがひどいもので、路面が硬い分、激しい振動となって全身に響きます。

そこに猛烈な風が吹き付けてくるものだから全く進みません。

そして"何もない"という情報だけは確かで見渡す限り何も見当たりません。

もはや計画は丸倒れで、今日、人気があるところに

たどり着けるかどうかすら怪しい状況です。

朝、6時からから走り出して午後2時の休憩まで、

唯一見つけた日除けが道路標識だけだった時は、とてつもないおぞましさを感じました。

そうはいっても、ここは一応モスクワから首都のタシケントを結ぶ幹線道路です。

ウクライナやラトビア、果てはポーランドナンバーといった旧東側国家の大型トラックや、

物価の安いロシアやカザフスタンに買い出しに行った乗用車が荷物を満載して

ときおり通りがかります。

だからもしもの時は彼らに助けを求めればいいのかもしれません。

暑さに体力を削られ、とうとう自転車を漕げなくなり、あえぐように歩いていると、

一刻も早く、涼しくて楽な場所へ逃げ出したいという気持ちが心を支配しはじめます。

このままじゃ街まで3日以上かかる、ここで車を捕まえれば3時間後には

クーラーの効いた部屋で寛いでいられるんじゃないか。

ここで車を使ったとしても、誰も僕を責めたりはしない。

そんな気持ちの揺らぎの一方で、

暑いことも、何もないことも分かった上で、この道を選んだのは自分じゃないか。

心の底から全てを出し切ったと言えるのか?

まだ倒れるまで体力を使いきってしまったわけでもなく、水だって残っている。

ここで諦めてしまって、誰も責めたりはしなかったとしても、

それで自分は自分を許せるのだろうか?

こんな葛藤に苛まれる時、決め手となるものは

結局のところ、自分が納得出来るかどうか。

もし、ここで車を使ってしまったとしたら、

多分僕は、またここを走らなくてはならない念に駆られるだろうし、

一瞬の苦しみよりも3年間積み上げた轍の方が遥かに重いのです。

世の中には政治や情勢で走りたくても走れない地域がある。

肉体的なつらさはどこまでいってもやっぱり言い訳にしかならない。

だから僕が選んだものは、すぐ向こうに転がっている楽、よりも

こうまでしてでしか体験できない苦への得難さでした。

しばらく進むと、地平の向こうに何か黒い影が見えました。

肉眼では見えず、望遠カメラを拡大して見ると何やら集落のようにも見える。

ただし、道路からは数㎞離れているようにも見える。

藁にもすがる思いでそこを目指しましたが、

だだっ広い砂漠の地平の向こうはとても遠く、

いくら進んでも一向に近づく様子がありません。

2時間かかって、近くまでやってきたそこには、

防風林に囲まれた小さな集落がありました。

古い集合住宅は今にも崩れ落ちそうなほどに朽ちかけていて、

一見廃村かと思いましたが、

近くにラクダが飼われていて、奥に村人がいました。

聞けば、この村に商店はないとのことでしたが村人が水を売ってくれ、

東屋で休ませてくれました。

さらに村の中心に一つ水道がありました。

村の外れには、ガスか石油のパイプラインのようなものがあり、

それを管理するだけに存在しているような村でした。

しかしこの現世から隔絶されたような土地で、

地図にも載っていない場所でも生活を営んでいる人たちがいる、

そんな場所を訪ねに僕はやはり自転車に乗っているのだと、

ぼんやりした頭ながら強く感じました。

その日は、この集落から数km先に見えた電波塔で寝ました。

小さな平屋建ての小屋から男たちがゾロゾロと現れ、

びっくりするぐらいの人間がそこに暮らしていました。

結局この日に見かけた人工物は先の集落とこの電波塔だけ。

恐らくこの周辺に住む全ての人間に出会いながらここまでやってこれました。

彼らは突然現れた異邦人を何も言わず歓迎してくれ、

寝床ばかりか夕食を与えてくれました。

夕食後には、ラクダのミルクだというものを差し出され、

それは発酵が進んでいるためか、ひどく酸っぱくて、

とても味わえるものではなかったのですが、

一息にぐいっと飲み干すと彼らも喜んでくれました。

そしてこれまで訪ねてきたどの地域でも同じように

繰り返してきた旅の質問が投げかけられます。

『どこから走ってきたんだ?』

『どのぐらい旅をしているんだ?』

『一人か? 結婚していないのか?』

面白いことに旅の質問は、職業についてよく訪ねてくる国や、

自転車の値段を聞いてくる国など国によって偏りがあります。

この中央アジアの国々では、名前を聞かれた後、だいたい歳を聞かれ、

そして結婚していないのか? と尋ねられます。

早婚が多い中央アジアの人々にとって30歳で未婚は珍しいようで、

なんでだ、どうしてだと不思議がられます。

そりゃあ、一人で長く旅を続けてきた今でも

時々人恋しくなるときは男女を問わずあります。

美しい風景に出会った時、

それを分かち合える人が隣にいたらどんなに素晴らしいだろう。

到底納得出来ないような理不尽に晒された時、

愚痴をこぼせる人が目の前にいたらどんなに気が紛れるだろう。

そんな気持ちはいつだって一人旅が長くても慣れないものです。

でも、一人じゃなければ知り得ない世界や感覚がだってあることを

僕は旅に出て知りました。

『一人で旅をしているけれど、あなたたちのように現地には

僕を助けてくれる人との素晴らしい出会いがある。

自分で何かを計画し、それを達成していくことの喜びは

言葉では表すことの出来ない、突き抜けるような感覚がある。』

そんなことを彼らに伝えたいのですが、日本語ですら言い表すことが難しいことを

ロシア語で表現することは不可能でした。

一人というのは当たり前ですがセルフマネジメントです。

自分の体力と相談し目的地を定め、自分のペースで進む。

疲れ果てて倒れそうな時も、貴重品の管理や身の安全には

くれぐれも注意しなければなりません。

実は無人地帯走行の直前に、食料を盗まれてしまいました。

前の晩は国境近くのチャイハナ(食堂)で寝たのですが、

あまりにも疲れていて食料袋の口を開けたままだったのです。

盗まれるという結果を招いたのは自分のせい、

だからその先の解決へと導いていくことも自分でしなければなりません。

残った僅かな食料を計算し、足りない分はトラックドライバーにお願いして、

ナンを分けてもらいました。

何日も続く走行では、天気も選ぶことは出来ないから、

それを受け入れて、その日その日に応じて進むしかありません。

自分を取り巻く環境と自分自身と相談をして、

その場その場で解決策を練っていく面白さが一人旅にはあります。

分かち合える人がいないということは、決してネガティヴなことではないと思っています。

話し相手は自分しかいないから、

自分の気持ちに驚くぐらい素直になれている時がある。

素晴らしい風景を誰かに伝えるために、どうやって伝えようかと咀嚼する時間がある。

孤独に過ごした荒野の夜明けの太陽の感動的な美しさ。

太陽は毎日昇る、頭では分かっていても、

やはり一人の時間を経験しなければ根本的な意味で分かり得ないと思うのです。

僕はこの砂漠で見た朝日以上に美しい太陽を他に知りません。

だから今は、僕は一人旅を続けたいと思います。

やがて、長かった砂漠を走り終え、地平の向こう一面が深い緑に覆われた場所に出ました。

そのあまりの色の濃さに一瞬、海? と見間違うほどでしたが、

それほどにその色彩は大きな広がりを持って眼前に広がっていました。

遠くタジキスタンを源流とするアムダリヤ川の運河を利用したオアシス地帯です。

このアムダリヤ川は数十㎞先で失われゆく湖アラル海に通じています。

砂漠地帯とは違ってこの辺りは明らかに湿気を帯びた空気。

街道沿いに真ん丸の大きなスイカやメロンを並べて売っている人がいる。

走行中、無性に食べたくて夢にまで出てきたスイカ。

やっとの思いで辿り着いたチャイハナでお客さんが切り分けてくれた

ある時のスイカの味が思い出されました。

一人で挑んだつもりのようで、実際にはたくさんの親切に導かれ

ここまでやって来ることが出来ました。

砂漠のど真ん中で食べたスイカの

あの優しい甘さは僕は生涯忘れることは出来ないでしょう。

終わった。

走り切った。

それはカスピ海に面したアクタウを出て11日目のこと、でした。