自転車に乗った闖入者

半島の先端、朝鮮海峡を望むプサンへ辿り着くと、

そこはいくらかまだ秋の気配を残していました。

首都ソウルを出た時には既に厳しい冬が訪れていて、

テントを張ると朝方には色々なものが凍り付くような厳しさだっただけに、

まだ温かさを感じるこの日差しは意外な思いでした。

ただ、福岡行きフェリーの発着する港こそ

強烈な風が縦横無尽に吹き付けていましたが、この風の強さこそが、

南米最南端ウシュアイア、ユーラシア最東端ロカ岬、アフリカの先端ケープアグラス、

世界各地の果てで感じてきた風と同じ風で、

ここプサンもまた"果て"だということを示す確固たる証拠です。

大陸最後の晩餐は、プサン駅前にあるテキサス通りで見つけた

中央アジア料理にしました。

約2年もかかったこのユーラシアの旅を締めくくるには、

この広大な大陸の真ん中に位置している国々の一皿が気分だったのです。

もともとは中華街だったというテキサス通りは、

1990年代にロシアとの交流が盛んになるにつれて、

ロシア人を始め外国人が多く住むようになったのだそうで、

中央アジアレストランがあるのもその流れからだというのは想像に難くありません。

色々な顔つきの人が行き交い、漢字やキリル文字が並び、

聞き覚えのある言葉が耳に入ってくるこの場所は、

ここが韓国だということはもとより、

明日の朝には僕は日本にいるということすら覚束なくさせる異国情緒でした。

食べ残したナンをお土産に鞄に詰め込んで、

フェリーターミナルに向かうと、

たくさんの韓国人旅行客が出発待ちで待機していました。

その群衆に紛れ込んで僕も船を待っていると、

ある男の人に「日本人ですか?」と声をかけられました。

ユンさんというその男の人と奥さんは、

毎年一度日本の友人を訪ねているそうで

流ちょうに日本語を話しました。

大荷物を載せた自転車で現れた僕が珍しくて声をかけたのだそうです。

「この自転車でどこから走って来たのですか?」

そう尋ねられて、少し答えに窮しました。

こんな風に聞かれることは今回に限らずたくさんあるのですが、

いつもどこから話を切り出せばいいのか迷ってしまいます。

カナダから、と正直に答えようものなら道程が省略されすぎてしまって

じゃあ海はどうしたんだということになってしまうし、

かといってその道のりを延々話すとなると軽く3分は超えてしまう。

簡単な興味で声をかけたのに、いきなり長話をされても

相手は困ってしまうのではないかと思って、どう答えるべきかいつも迷うのです。

『ソウルから走ってきました。でも、その前には中国にいたんですけどね。

あ、中国というかヨーロッパからなんですけど…アハハ…。』

と話の輪郭をごまかすように答えると、ユンさんは驚いた表情を浮かべ、

矢継ぎ早に僕に質問を始めました。

「この自転車で、ですか? どのくらいかかりましたか?

どの国を通ってきましたか? すごい!」

恵比須様のような人の良いたれ目をしたユンさんが

興奮して旅のことを聞いてくる意外な反応に、

僕は嬉しいようなホッとしたような気持ちになりました。

同時に、後はもう船に乗り込めばオートマチックに日本に到着するだけだという

冷めた気持ちが吹き飛んで、"始まった"という期待感が湧いてきたのです。

強引を承知で分けてしまうとすれば、韓国人も日本人も顔つきは似たり寄ったりで、

現代生活におけるライフスタイルも極端な違いはないと思います。

これを言い換えるとすれば、予想のついてしまう世界。

僕が外国人であるということすらも気づかれない大勢の中の一人として

淡々と、余計な期待は抱かずに韓国を走ってきました。

僕の旅はもうとっくの昔に終わっていたのかもしれない、

そんな冷めた心持ちでいたから、ユンさんが僕に興味を持ってくれている

この展開は"始まった"としか言いようがないワクワクがあったのです。

僕の旅のルートを一通り聞き終えたユンさんが、

周りに居合わせた客に翻訳して伝えると、ほぉーとか、はぁーといった声が上がり、

その声を耳にした他の客もなんだなんだと集まってきます。

もう既に酔っ払ってしまったかのように目のすわったおじさんが

僕の自転車のサドルをポンポンと叩いて、

もごもご呂律の回らない口で僕に何かを言っています。

韓国語は分からないから、僕は答えようがないのですが、

とりあえず親指を立ててみると、

おじさんは何かを理解したかのような心得顔でうんうんと頷いています。

これだけでコミュニケーションが成立した気分になって

なんだか単純に嬉しくなってきます。

もう一方からは「どこが良かった?」と質問されたので、

すっかり浮かれ調子になった僕はしたり顔で

『韓国だよ』と答えると、どっと周りが沸きました。

以前も書きましたが、旅人という言葉に少し引っ掛かりを覚えます。

自分の足で地球を一周してきたつもりではありますが、

かといって自分の力だけでここまで来れたとは思いません。

吹雪に遭った時に屋根と温かい毛布を与えてくれた山岳に住む親子、

暑さでバテバテの時にスイカを切り分けてくれた路上の果物売り、

たまたま同じ席に居合わせただけなのに

僕の食事代まで払ってくれたトラック乗りの兄ちゃん。

色々な人たちが僕を導いてくれたから、僕はこうして旅を続けてこられました。

でもそこは、僕がいてもいなくても変わらず繰り返されている

世界の普通の日常風景です。

だから僕は旅人というよりも、

そんな場所に突如現れた闖入者といった方がしっくりくる気がするのです。

想像してみてください、普段、外国人など現れない場所にいきなり現れた外国人を。

「なんでお前はこんなところにいるんだ?」

『いやいや僕も分からないけど、通り道だったからいるんだよ』

これだけで相当、面白い状況が生まれています。

このフェリーターミナルでもそうだったように、あとは話の流れに身を任せてみると、

物語が勝手に独り歩きをし出してどんどん大きくなっていく。

展開される物語が痛快だったから、

流れに流されるようにやってこられたのだと思います。

そしてその闖入者である自分を示すアイコンとして

いつも傍らにあったのが自転車だったのです。

「自転車が好きなんですね。」

この言葉もよく言われる言葉の一つですが、

実は自転車に乗る事自体はそれほど好きというわけではありません。

それはそうです、誰も好き好んで三日間延々と続く上り坂を上りたくはないし、

600kmほとんど建物のない灼熱の砂漠の中を走りたくもありません。

あくまで旅の手段の一つとしての自転車だったわけなのですが、

これに説明を加えると、自転車は闖入者であるためのアイコンだったからとすれば

この乗り物を選んだ理由として適当に思えます。

車でさえ大変な山道をふらふらと必死に上っている自転車を見かければ、

「大丈夫か?」と話しかけたくなるのは人情だろうし、

50℃にも達する砂漠で自転車を見かけたら、

「水持ってるか?」と声をかけるのも情けなのだと思います。

だから僕は自転車に乗った旅人ではなくて、自転車に乗った闖入者だったのでした。

韓国の出国スタンプをもらい、船に乗り込むと

乗客たちは持ち込んだ食事で思い思いに宴会を始め出しました。

見るとどのグループも骨付きチキンを食べていて、

船内でチキンを食べるのが韓国の定番スタイルのようです。

僕もユンさんのグループに混ぜてもらって、チキンを片手にビールをあおりました。

この日はあっという間にビール一本で酔っ払ってしまったのですが、

ユンさんは出会った数時間前と変わらぬ優しい笑顔で

「日本のビールは世界一おいしいね」

「伊藤さんに出会えてよかった」

「次、韓国に来たときは必ず家に泊まっていってください」

そう言って僕の手を固く握ります。

言葉の一つ一つが染み入るようで、僕はさらにビールをあおって酩酊しました。

ふわふわした気持ちの中で僕は

『自転車のおかげで最後の最後まで良き出会いに恵まれた旅だった』

と心から思いました。

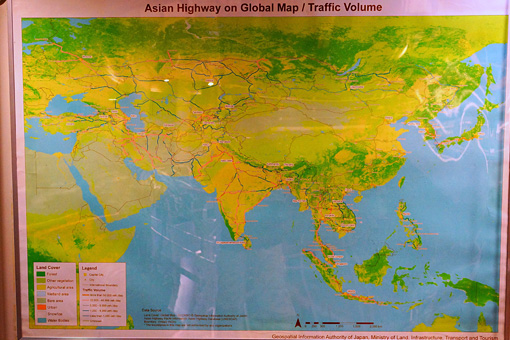

宴が終わって、客室へと戻る途中の中央階段で

"アジアンハイウェイ"というタイトルがつけられた地図を見つけました。

東は東京、西はイスタンブールかモスクワを結ぶアジアの経済路。

地図の前で足を止めて、しばし見入っていました。

ウランバートル、ハノイ、カトマンズ、ビシュケクにトビリシ…。

地図に乗っている都市のどれもこれもに僕は訪れています。

それらを結ぶ線がどんな道路なのかも僕は知っています。

ハイウェイとは名ばかりで、ガタガタの道路や未舗装路、

時に断崖絶壁の道が続くアジアの大動脈。

ここで僕は色々な出会いを重ねてきた。

きっとそこで今も変わらず彼らは元気にやっているのだろう。

僕は確かにそこにいたのだ!

何の変哲もないはずのアジアの地図は、

僕があちこちで首を突っ込み闖入してきた事実を示す

宝の地図のように見えて僕はこみ上げるものを押さえることが出来ませんでした。

たくさんの人が行き交う中央階段だったので、

いたたまれなくなった僕は急いで甲板へと向かいました。

この期に及んでも明日には日本だ、という実感はなかったから、

旅が終わる寂しさではなかったと思います。

ユンさん夫婦を始め、各地で出会った人々の温もりと記憶が、

薄っぺらな地図から盛り上がってきてしまい、僕はなんだか泣きたくなったのです。

この時期の甲板はそんな僕におあつらえ向きでした。

誰もいなくて暗いから人目を気にすることなく泣いて、

嗚咽交じりのむせび声は船のエンジンに吸い込まれていきます。

流した涙はこの時間もなお強烈に吹き付ける大陸の風がさらって、

頬を乾かしてくれました。

目の前に茫洋と広がる真っ暗な海。

ここもまた、僕が旅したアジアンハイウェイの海の道です。

闖入者を乗せた船はドッドッドッと力強い音を鳴らして、

始まりの国であり最後の国へと向かっていきました。