「愛知」カテゴリーの記事一覧

白い醤油

愛知県三河地区のうどん屋さんでは、

つゆを黒と白の2種類から選べるという話を耳にしました。

なんでも愛知県には、黒い醤油と白い醤油が存在するとか。

白い醤油とは、淡い琥珀色で、

ほんのりとした甘みと独特な香りが特長の醤油のこと。

通常、大豆と小麦を半々の割合で仕込む醤油に対して、

黒いたまり醤油は大豆の割合が多く、

白醤油は原料のほとんどが小麦という非常に珍しいものです。

醤油というと黒いイメージを持っていた私たちは、

1938年以来、白醤油を造り続けている、日東醸造株式会社を訪ねました。

「色みを気にする和食の調理において、

料理人が欲したことが白醤油の始まりではないかと考えられます。

真っ黒のたまり醤油文化だからこそ、真逆の白醤油が生まれたんだと思いますよ」

代表取締役社長の蜷川(にながわ)洋一さんに

白醤油の歴史について伺うと、そんな答えが返ってきました。

醤油を白く仕上げるためには、一般的な醤油の醸造過程で行う

「櫂入れ(かいいれ)」というかき混ぜる作業を行わず、

3~4ヵ月の間、静かに寝かせて置きます。

それは空気と触れて酸化することを防ぐためで、

琥珀色を保つ目的の一つだといいます。

加えて、仕込んでいる間に温度を上げないことと、

光に当たらないようにすることも、白醤油の醸造上のポイントだそう。

日東醸造では、「他にないオリジナルの白醤油を作ってみたい」という先代の思いから、

平成6年、国産小麦を通常の2倍量使用して、

大豆を使用せずに仕込む、白醤油を発売しました。

三河地方では、昔から醤油のことを"たまり"と呼んでいたそうで、

三河の白醤油という意味で「三河しろたまり」と命名。

「実は、うちの"しろたまり"は厳密にいうと、醤油ではないんです。

原料に大豆を全く使っていないので、農林水産省の規定で、

醤油と呼ぶことはできずに、"小麦醸造調味料"と表記しています」

農水省の指摘を受けて、蜷川さんは大豆を入れるか、

醤油表記をなくすかの2択を迫られました。

迷った蜷川さんは付き合いの長いお客様に手紙を出し、意見を仰いだそう。

「醤油屋が醤油ではないものを造るのに、少なからず抵抗があった。

それでも多くのお客様が、名称は変わっても中身を変えないでほしい

と望まれているのが分かりました」

最終的に決め手となったのが大豆アレルギーのお客様からの

「やっと見つけた大豆不使用の醤油をやめないで!」

というひと言だったといいます。

そんな「三河しろたまり」を醸造しているのが、

本社のある碧南市から車で1時間強の山間にある、旧足助町(あすけちょう)。

蜷川さんが醸造において重要な水を探し求めていたなかで巡り合った場所で、

標高720mという夏場でも冷涼な気候も、

白醤油をより淡く仕込むのに最適でした。

「最初は水だけ運び、碧南市の本社で仕込むつもりでした。

それが、峠から見た風景に惚れてしまって。

どうしてもここで仕込みたくなってしまいました」

ただ、この場所で実際に醸造をするには、越えなければならない壁がありました。

それは、旧足助町の住民たちの了承です。

「地域の自治会に出て説明して回りましたが、

どうにも怪しまれましてね。

どうして2時間近く離れた醤油屋が、わざわざここで仕込むのかって」

蜷川さんは1年の間に何度も足を運び、交渉を続けたそう。

そして、最後にはマイクロバスを出して、

住民たちに碧南本社の蔵の見学に来てもらったのです。

そこで、ようやく住民たちの理解を得ることができ、

16年前から、「足助仕込蔵」での醸造がスタートしたのでした。

実はこのピンク色の可愛らしい木造校舎が、醸造蔵。

昭和62年に廃校になった校舎を使わせてもらっています。

一見普通の校舎のようですが、中に入ると、

醸造用の杉樽がズラリと並んでいました。

今ではすっかり地元の人ともなじんだ蜷川さんたちは、

平成14年から、仕込み蔵周辺で畑を借り、小麦の栽培も始めました。

毎年、6月下旬には足助仕込蔵の校庭で、

地元の人や関係者、お客様を集めて、

「三河しろたまり」を使った料理を振る舞う収穫祭を実施。

20世帯・50人ほどの町に、今では400人が集うイベントになっているそうです。

「子どもたちが離れていってしまった町に、収穫祭をキッカケに人が戻ってくる。

地元のおじいちゃん・おばあちゃんが、子どもや孫たちに会える機会が増えたと言って、

喜んでくれることが何よりうれしいですね」

先代の想い、お客様の想い、旧足助村の住民たちの想いなど

たくさんの想いが詰まった、日東醸造の「三河しろたまり」。

煮炊き料理を中心に、卵料理との相性がとてもよく、

白身魚のお刺身やカニ酢ともよく合うそうです。

素材の色を消さずに風味をもたらしてくれる万能調味料は、

目でも味わう日本料理に欠かせないものかもしれません。

瀬戸本業窯

800年の歴史と伝統を誇る「瀬戸焼」。

瀬戸焼が"せともの"として陶磁器の代名詞となるなど、

幅広く全国各地に広がっていったのは、

名古屋という大都市に近いことと、純白で良質な陶土が採れたことからだそう。

瀬戸焼はその長い歴史のなかで、1つの産地としては珍しく、

あらゆるジャンルのものを作ってきました。

鎌倉時代には、日本で初めて釉薬を使った焼き物を作り、

耐水性のある実用としての器の可能性を広げました。

また、日本の水回りタイルの第1号も瀬戸で生まれ、

国内のトイレタリー環境の衛生に一役買ったり、

私たちの生活に欠かせない電気を、各家庭に供給するのに必要不可欠な

碍子(がいし)を生み出したのも瀬戸焼でした。

1800年以降に瀬戸に磁器の技術が入ってくると、磁器生産が本格化。

旧来からの瀬戸の陶器を「本業焼」、

磁器を「新製焼」と呼んで区別するようになります。

「うちが本業を守っているのは、

民芸運動の柳さんとの出会いがあったからだと思っています」

この地で250年以上続く「瀬戸本業窯」の8代目、

水野雄介さんに工房をご案内いただきました。

時代の潮流を捉えた新製焼を手掛ける窯元が増えるなか、

瀬戸本業窯はその名の通り、瀬戸本来の日用雑器づくりを生業にしてきました。

今も昔もその生産スタイルは変わらず、

土づくりも釉薬づくりも自分たちで行っています。

釉薬には、アカマツの灰をベースに使うのですが、

右上の写真の量の木材でどんぶり2杯分のマツ灰しかとれず、

年間約400杯のマツ灰(およそ1トン)が必要になるというから驚きます。

灰釉(マツ灰)でつくられる黄瀬戸のお皿

灰釉(マツ灰)でつくられる黄瀬戸のお皿

「本業焼の美徳は、最低限の手数と材料で、量を生み出すこと」

と雄介さんが話す通り、仕事は分業制で、

作り手は日々繰り返しの修業のなかで、

いいものをスピーディーに作れるようになるといいます。

そうした積み重ねのなかで、徐々に余分なものが削ぎ落され、

本業焼の代表的な「馬の目」(写真左下)や、「麦藁手」(写真右下)といった

シンプルなデザインの器が生まれていったそう。

「反復で早く描けるこれらの柄は、

恐らくデザイナーには生み出せないデザインでしょう」

と、雄介さん。

こうした本業焼のスタイルに目を留めたのが、

先に述べた民芸運動の創始者・柳宗悦氏です。

(左:バーナード・リーチ、中:濱田庄司、右:6代目水野半次郎)

(左:バーナード・リーチ、中:濱田庄司、右:6代目水野半次郎)

雄介さんの祖父で、6代目・水野半次郎さんの時代に、

柳氏と出会った瀬戸本業窯は、その後も民芸の思想を大切に

瀬戸本来の本業焼を生み出し続けてきたのです。

また柳氏は、瀬戸本業窯のある洞町(ほらまち)の街並みにも感激したといいます。

町を歩くと、この地で窯業が盛んに行われていた歴史を物語るように、

窯を焼く際に使用した窯道具の廃材を積み上げて築かれた「窯垣」を目にします。

この光景を見た柳氏は、

「ここでは一体どんな仕事が行われているんだ…」

と感嘆の声を上げたんだそう。

しかし、地元の人には身近な光景であり、

住民は特に気にすることなく、窯垣を取り崩す人もいました。

そこで立ち上がったのが、雄介さんの父親で7代目・水野半次郎さんでした。

今から20年ほど前に、7代目・半次郎さんが地域住民に呼びかけ、

洞町の景観を守る活動を行ったのです。

「うちの窯は民芸運動があったから活性化したというより、

もともとやってきたことが評価されたということが後から分かりました」

7代目・半次郎さんは、家業に入る前に他の産地に修業に行き、

いくつかの窯元を見て回ったそうなのですが、

勉強しにいったつもりが、逆に瀬戸のすごさを思い知ることになったんだそう。

ちなみに、瀬戸本業窯では、代々当主に「半次郎」の名が引き継がれています。

戸籍そのものから変えるといい、これはとても珍しいことだといいます。

250年以上のあいだ、「水野半次郎」によって守られてきた瀬戸本業窯。

「この先もずっと瀬戸本業窯を続けていくために、

仕事のやり方は変えずに守っていきたいと思います」

最後に8代目・半次郎後継の雄介さんがそう話してくれました。

当主の名を統一することで、個性を出さずに、

元来の本業焼を守り続けているその姿にこそ、

8代にわたって続いている秘訣が隠されているように感じました。

そして、雄介さんの言葉からも、瀬戸本業窯が

未来においても変わらずに続いていくことを容易に想像させてくれます。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

八丁味噌

木樽の上で芸術的に石を積み上げるこのシーン。

一体、何の作業中かわかりますか?

実はこれ、八丁味噌を熟成させるための準備段階。

発酵する味噌の振動にも耐えうるように、3トンもの石を積み上げる熟練の技です。

この状態で味噌を2年以上、熟成させます。

今回、このキャラバンでは初めての味噌蔵の取材でしたが、

味噌も地域によってその味が異なるもの。

全国的に広がる「米味噌」、九州を中心に食される「麦味噌」、

愛知を中心とした中京地域では「豆味噌」とありますが、八丁味噌は豆味噌の類い。

味噌はたんぱく質と塩分が多分に含まれているため、

戦国時代には兵糧(陣中食)として重宝され、

強い武将がいた地域では味噌造りが盛んだったそうです。

八丁味噌の名前は、徳川家康が生誕した岡崎城から

西へ八丁(約870m)の距離にある八丁村(現八帖町)で造られていたことに由来します。

この八丁村は、矢作川の舟運と旧東海道が交わる水陸交通の要所で、

原料の大豆や塩を調達しやすかったこと、良質な伏流水があったことなど、

好条件がそろっていたことが、味噌造りが盛んになった理由だそう。

八丁味噌は、味噌蔵としては最も古い歴史を持ち、

今も昔も変わらず2つの蔵が、昔ながらの製法で味噌を造っています。

全国的にもその名が知られている八丁味噌の製造元が、

昔から2社だけだったというのにまず驚きました。

大豆の収穫は秋なので、稲刈りが終わった後に

地域のみんなで味噌を仕込んでいたという歴史があり、

つまり、八丁味噌は八帖町の地域の人によって守られてきたものだったのです。

「この地域は夏場は高温多湿なため、米麹を使った米味噌だと熟成が進みすぎる。

大豆麹を使った場合はゆっくり熟成するので、

この辺りで豆味噌が造られるようになったと聞いています」

「まるや八丁味噌」の石原友保(ともやす)さんが説明してくださいました。

八丁味噌と一般的な豆味噌との違いは、その大豆麹の大きさだそう。

また、仕込みに使う水が少ないことも特徴で、

それは八丁味噌を長期間かけて、ゆっくりゆっくり熟成させるから。

現在でも杉樽を使い、樽の中で大豆麹と塩を混ぜ合わせ、

熟成期間の二夏二冬以上置くと、自然に発酵するんだとか。

その自然発酵を手伝うのが、石積み職人によって一つひとつ並べられた石です。

「石の重さで内部の水分の対流を促してあげるんです。

石には顔があって、表情を見ながら積んでいきます。

熟成の途中で石が動くことがありますが、丸い石だと互いにバランスを取ってくれる」

作業の途中で手を止めて、石積み職人の染次一郎さんが教えてくださいました。

石をうまく積めるようになるまでは7~8年かかり、

社内でも、この石積み職人さんたちだけを「味噌屋」と呼ぶといいます。

熱がゆっくり伝わるという木樽の中で、ゆっくり熟成した八丁味噌は、

大豆のたんぱく質がじっくりと旨味成分へと変化し、濃い赤茶色の味噌が完成します。

名古屋の味噌汁に「赤だし」が多い理由はこれでした。

また、八丁味噌は、熱を加えても風味が損なわれにくい特性があるそう。

「味噌煮込みうどん」や「味噌カツ」など

名古屋名物に味噌料理が多いのも、こうした背景からかもしれません。

「先人たちが作った哲学を商売のために変えてはならない。

欲を出さずにやってきたのが会社を670年以上続けてこられた理由かもしれません。

『極力変えないこと』を大事にしながら新しいことにもチャレンジしていきたい」

そう話してくれた社長の浅井信太郎さんは、

まだ有機という言葉が一般的に認知されていなかった30年ほど前から、

有機栽培の大豆を使った八丁味噌を造り、

当時国内ではなく、オーガニックへの関心が高まっていた海外へ輸出。

現在では海外20カ国へ味噌の魅力を発信し、

最近も自ら海外へ足を運んで、新たな市場を開拓しています。

「八丁味噌は、八帖町の財産。

地域のみんなにとって自慢に思ってもらえるような企業でありたいですね」

最後に見せていただいたのが、

毎日欠かさず付けているという"仕込み帳"の創業時のもの。

今も昔も変わらない味を守り続けられているのは、

先人たちから受け継ぐ作り方に従い、丁寧に歩み続けてきたから。

その証を"仕込み帳"とそこで働く人々に見ることができました。

未来へ向かう、常滑焼

愛知県常滑(とこなめ)市は、知多半島西岸の中央部に位置し、

市の西部にある伊勢湾の海上埋立地には、

中部地方の玄関口"セントレア"(中部国際空港)を有しています。

そんな常滑市では、港に近く、良質な粘土と豊富な燃料があるという土地柄から、

日本六古窯の一つの「常滑焼」が古くから作られ、

窯業が主要な伝統産業とされてきました。

朱泥(しゅでい)の茶褐色の急須が代表作といわれますが、

土管や工業用タイルなどの産業陶器が多いことも特徴。

衛生陶器やタイルのメーカーとして知られるINAX(現LIXIL)の創業の地でもあります。

市内にある「やきもの散歩道」と呼ばれる道には、

登窯、煉瓦煙突、黒い板壁の工場など昭和の窯業施設の跡地が多く残っていました。

また、常滑は日本一の招き猫の産地でもあるそうで、

巨大招き猫が迎えてくれました!

実は無印良品でも数年前に、常滑焼シリーズを扱ったことがあります。

朱色は伝統的な朱泥で作り、黒色は同じ朱泥の生地を使い、

本焼後に炭でいぶすことで黒く仕上がります。

お茶をいれた時、朱泥に含まれる酸化鉄とお茶のタンニンが反応して、

苦み渋みがほどよくとれて、まろやかな味わいになるといわれているそう。

同じく無印良品のテラコッタ鍋も常滑産でした。

テラコッタとは、土の味わいを生かした素焼きの焼き物のことで、

水に浸してから、食材を入れて電子レンジにかけると、

鍋が吸った水分が蒸気に変わり、蒸し器へと早変わりするという逸品です。

(※無印良品の常滑焼シリーズは現在、販売を終了しています)

「常滑は職人気質が強くて、創作意欲の高い産地ではないでしょうか」

東京の陶器問屋に務めた後、常滑焼の窯元である実家に戻った

鯉江(こいえ)優次さんが産地の特徴について教えてくださいました。

全盛期300軒以上あったという窯元は、現在では約120軒に。

そして、今後も後継者不足の問題でさらに減少していくといわれているそうです。

問屋が販売してきた常滑焼の産地において、

窯元が自分たちで販売をするのは本来タブーとされていたそうですが、

9年前に実家に戻った鯉江さんは、

「自分たちが使いたいと思う陶器を発信していきたい」

とオリジナルのブランド「MOM Kitchen」を立ち上げました。

「MOM Kitchen」では"かわいい"をキーワードに

ひと手間かけた手づくりの器を展開。

「市場がF1のレースカーのスピードで進んでいるとしたら、

これまでの常滑は、軽自動車のスピードでした。

市場と産地のスピード感を埋めるのが自分の役目だと思っています」

と話す鯉江さんは、より多くのお客様に喜んでもらえるように

小ロットでの生産を心がけているといいます。

それが実現できるのは、祖父の代から引き継いでいる水引きろくろ機や、

自社で鋳込みの型職人を抱えていること、

さらには釉薬づくりも自社で手掛けていることが理由のようでした。

ここまで多様な機械・技法を用いる窯元は、

全国的にも珍しいと感じたほどです。

また、これまで窯元はきっちりとした納期を設けることなくやってきたそうですが、

鯉江さんは「一企業として納期を設定するのは当然のこと」と話します。

「僕が子供の頃の記憶ではこの産地も元気でした。

時代を築いてきた人たちが、子供には働かせたくない…というのが嫌で。

やり方によってまだまだやれることがあると思うんです。

まずは自分たちの窯が元気になって、周りを引っ張っていきたいです!」

力強い言葉を残してくださった鯉江さんは、

「今後は海外の市場に合わせたものも展開できたら」と

私たちが訪問した前日に、ドイツへの視察出張から帰ったばかりでした。

古くから常滑の地で作り続けられてきた常滑焼。

技術の面で伝統を残しながらも、一企業としてやり方を今の時代に合わせる。

一見当たり前のようなことこそ、伝統産業の発展の一歩なのかもしれません。

まり木綿

名古屋駅から電車で30分ほどの有松地区は、

かつて丘陵地帯で稲作に適する土地ではなかったため、

新たな産業として"絞り染め"を行うようになりました。

旧東海道沿いの地域だったので、街道を行き交う人々に、

三河木綿に絞り染めを施した手ぬぐいをお土産物として販売したのが始まり。

江戸時代以降は日本国内における絞り染め製品の大半を生産していたそうです。

そんな有松地区の有松駅から程近い場所に、

一軒の絞り染めのお店を見つけました。

店内を覗いてみると…

「か、かわいい~♥」と思わず叫んでしまう世界がそこに!!!

以前、藍の葉の産地である徳島県で絞り染め体験をしましたが、

それまで持っていた絞り染めのイメージは、藍や柿渋などの単色に施したもの。

しかし、このお店に並ぶ絞り染めはどれもとってもカラフルなものばかり。

見ているだけで、なんだかわくわくしてきます♪

「これらは絞りの中でも、"板締め絞り"といって、

昔は赤ちゃんのおしめに染めていたそうなんです。

年配の方がお店に来られると、『これおしめだね』って言われます(笑)」

食い入るように商品を見ていると、一人の女性がそう声をかけてくれました。

彼女はこのお店「まり木綿」の店主、伊藤木綿(ゆう)さんです。

名古屋芸術大学在籍中に、授業で「有松鳴海絞り」と出会い、

大学卒業後に、クラスメイトの村口実梨(まり)さんと一緒に

自分たちのブランド「まり木綿」を立ち上げました。

「授業の課題で作った有松鳴海絞りの作品が、

講師である『SOU・SOU』の社長に気に入ってもらえて。

『若い子のテイストでやってみたら』っていわれて、

有松の老舗染め工場にもお世話になりながら、2011年の5月にオープンしました」

「SOU・SOU」は、日本の伝統の軸線上にあるモダンデザインをコンセプトに

オリジナルテキスタイルを作成し、地下足袋や和服等を製作・販売している京都のブランド。

私たちも京都滞在時にショップを訪れ、その斬新さに目を奪われました。

「伝統のものは得てして高価で手が届きにくいものが多い。

もっと気軽に手が届く、自分たちが買えるようなものを作りたい」

と、2人は手ぬぐい、地下足袋に加えて、小物や洋服も扱うように。

「同じ方法で染めても、一つひとつ柄が変わるんです。

全部均一である必要はないと思っています。

均一だったらプリントと同じだし、違うからこそ、選べる楽しみもある」

そういって、見せてくださったTシャツの柄は同じようで違うものでした。

伊藤さんいわく、伝統工芸士の絞りにおいては、

柄の大きさが均一ではないことは御法度なんだとか。

伊藤さんと村口さんは交代でお店に立ち、

お店にいない方が工場で染めるという体制を取っています。

お店が休みの日には2人で染めていると聞いて、後日工場にも訪れました。

この日は2人で地下足袋に筆で絵を描く作業中。

30分以内に仕上げる必要がある染料とあって、

2人とも黙々と染色に没頭されていました。

ちなみに、"板締め絞り"の場合は、三角形にたたんだ手ぬぐいを

三角形の板に挟んで留め、染めていくそうです。

「伝統工芸士でしかできない、ではなくて、誰でもできるようにしないといけない。

伝統工芸のどこに価値があるか、現在がゴールではなく

次のゴールがどこかを見極めていくことが必要だと思います」

そう話すのは、まり木綿の2人に工場の一角を提供し、

技術指導も行う、大正元年創業の久野染工場・4代目の久野剛資さんです。

久野さんは、

「有松鳴海絞りが次の時代をどう切り抜けていくかを考える際に、

自分たちの世代だけでは答えはみつからない」

と話します。

「本来必要なのは、『絞りの要素(挟む・縛る・縫う)を使いこなしながら、

いかにデザインに取り入れるか』なんです。

彼女たちと一緒にやっていて、私たちも勉強になっている。

2人にはここの産地におけるモデルケースになってもらって、

後輩たちに自分たちのストーリーを語っていってほしいですね」

色違いの長靴にキュートな作業着姿の、まりさんと木綿さんが

最後に今後に懸ける想いを語ってくれました。

「この地域に"なくてはならない存在"になりたいです。

ギフトに地元のものを贈りたいと思っても、みんな知らないことが多い。

絞りが高級なものとしてではなく、

身近な存在として根づいていければいいなと思います!」

伝統の技術を分解して、今の時代に合わせたものづくりが、

有松地区では始まっていました。

これも伝統産業そのものの底上げにつなげていくための、

ひとつの方法ではないでしょうか。

日本最古のみりん蔵

今でこそ和食の調味料として欠かすことのできない「みりん」。

今日でも正月のおとそに用いられることがありますが、

かつては甘いお酒として女性を中心に愛飲されていたんだとか。

調味料として用いられるようになったのは江戸時代。

高価で手に入りにくかった砂糖の代用品として、

うなぎ屋や蕎麦屋など料理店で使われたことが始まりだそう。

そんなみりんの現存する日本最古の醸造元が、

愛知県碧南(へきなん)市にあると聞いて訪ねました。

「九重味淋(ここのえみりん)」。

創業はなんと1772年。実に240余年にわたって、

脈々と受け継がれてきた伝統製法でみりんづくりに励む醸造元です。

米など豊かな農産物に恵まれた愛知県中南部に広がる三河の平野は、

酒蔵も多く、醸造に適した気候風土でした。

また、海が近く江戸などへの水運の利便性が良かったことも、

三河でのみりんづくりが栄えたひとつの要因だそうです。

現在では埋め立てられ、その光景も想像しにくいのですが、

九重味淋のこの大蔵も、海辺に構えられており、

できあがったみりんは、ここからすぐに水運で出荷されていたんだそう。

築300年という蔵には、醸造の歴史が息づき、

九重味淋ならではの風味を醸し出していました。

本みりんに用いられる原料は、厳選されたもち米と米麹、焼酎のみ。

もち米を用いるのは、うるち米よりも糖化されやすく、芳醇な甘味が多く作られるため。

十分に蒸されたもち米に、二昼夜かけて仕上げられた米麹と、

香り豊かな焼酎が加えられ、「もろみ」が作られます。

このもろみを18~20度に保たれた蔵で、

時に蔵人が「櫂入れ(かいいれ)」を行いながら、

50~60日かけてじっくりと糖化熟成させます。

麹の働きによって、もち米のでんぷん質やたんぱく質が分解され、

ブドウ糖をはじめとした自然の上品な甘みや旨みが生み出されていくのです。

もろみは酒袋に詰められ、

槽(ふね)と呼ばれる伝統的な「佐瀬式圧搾機」で搾られます。

余分な雑味が出ないよう、最初はもろみ自身の重さで、その後、

徐々に圧力を加え、2日間かけてゆっくりと搾っていきます。

搾った後のみりん粕は、

この地域の特産「守口漬」という漬けもの用などに利用。

そして、搾ったみりんは、先ほどの築300年の蔵に移され、

半年から1年のあいだ貯蔵熟成。

味に深みの増した芳醇な本みりんが完成するのです。

この本みりんは、糖度が約50%、アルコール度数は約14%の調味料として、

料理に深い味わいと甘みをもたらすのはもちろんのこと、

アルコール分が魚等の生臭さを抑え、甘い香り成分が生み出されます。

最近では、酒税の対象にならないアルコール度数1%未満の、

水飴などを混ぜて作られる「みりん風調味料」も多く流通していますが、

調味料としての効果もまったく異なるそうです。

九重味淋の出荷先の8割が、老舗の日本料理屋をはじめとした飲食店ということが、

その品質の高さを物語っています。

研究管理課の川崎明子さんは、みりん醸造にかける想いをこう語ってくれました。

「今も変わらず、このみりんを造ることができるのも、

代々、知識だけならず細かい作業までをつないできてくれたからこそ。

これからも、日本の食文化の一端を担っている自覚を持って、

この味を作り続け、後世につないでいきたいです」

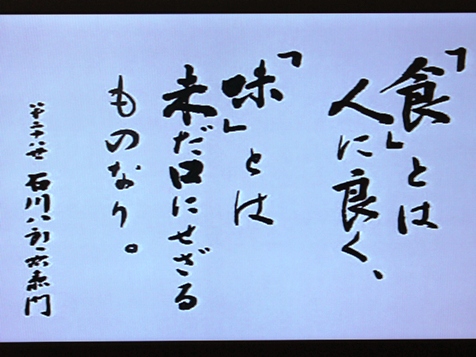

そんな想いの背景には、

九重味淋の第二十八代目、石川八郎右衛門氏の、こんな言葉がありました。

「食」とは人に良く、

「味」とは、未だ口にせざるものなり。

時に言葉に隠された語源に立ち返ることが、

原点を見失わずに進んでいく秘訣なのかもしれません。

せともの

一般的に陶磁器のことを総称して「せともの」と呼んだように、

日本人の食卓で慣れ親しまれた存在の「瀬戸焼」。

その名の通り、愛知県瀬戸市周辺で作られる焼き物は、

朝鮮から伝わった焼き物の産地とは成り立ちが異なり、

備前・信楽・越前・丹波・常滑と並んで「日本六古窯」のひとつに数えられています。

その歴史は、古墳時代にまでさかのぼるようですが、

他の産地と異なる特色を出すようになったのは、鎌倉時代。

高温で吸水性がなくなるまで焼き締める方法が一般的だったなか、

本格的に釉薬(うわぐすり)をかける技法を駆使していたのは、

当時、瀬戸が唯一の存在だったのです。

瀬戸焼に代表される1977年に伝統工芸指定された「赤津焼」には、

赤津七釉と呼ばれる代表的な7種類の釉薬が用いられています。

平安時代からの「灰釉(かいゆう)」にはじまり、

「黄瀬戸釉(きぜとゆう)」、

茶器に多く見られる「織部釉(おりべゆう)」、

「御深井釉(おふけゆう)」、

他にも「鉄釉」「古瀬戸釉」「志野釉」と、

茶華道の発展にともない、優雅な美しさの釉薬が生み出されていきました。

その後も、強度に優れ良質な美しい白土が取れた瀬戸は、

尾張徳川家の御用窯として栄え、焼き物の一大産地に発展していきます。

※写真は今も採掘される鉱山の様子

※写真は今も採掘される鉱山の様子

19世紀には、九州から伝わった磁器の生産もはじまり、

日用雑器から茶道具、美術工芸品まで、あらゆる陶磁器が作られるように。

さらに、現在の瀬戸を語るうえで欠かせないのが、

戦後、海外輸出用に生産されてきた「セト・ノベルティ」の存在です。

※写真提供「テーケー名古屋人形製陶株式会社」

※写真提供「テーケー名古屋人形製陶株式会社」

まるで布地で作られたようなこの人形は、

実は陶磁器で作られたものでした。

明治期には陶彫技術や石膏型製法が確立していたという瀬戸では、

その技術の高さが海外から評価され、戦後の瀬戸窯産業を牽引するほど、

陶磁器製の置物や装飾品が輸出されていたのです。

現在では円高の影響で、輸出品はほとんどなくなってしまいましたが、

この頃に礎を築いた石膏型製法が、今の瀬戸の産地としての特徴のひとつになっています。

「陶磁器の一大産地として栄えてきた瀬戸は、どんなものでも作れてしまう産地です。

なかでも、"ガバ鋳込み(いこみ)"製法は得意といえるかもしれません」

そう話すのは、瀬戸の地で古くから産地問屋を務める、

霞仙商会の加藤陶忠社長。

ガバ鋳込みとは、石膏型に液状の粘土を流し込み、

石膏に面している粘土が乾いてきたところで排泥し、成形する製法のこと。

泥をガバっと捨てることから、ガバ鋳込みと呼ばれているのだとか。

ローラーマシンによる大量生産を得意とする至近の美濃に対して、

この"ガバ鋳込み"は瀬戸の得意とする分野。

ポットなど、いわゆる"ふくろもの"に使われる技法で、

近年、この技術を持つメーカーが少なくなりつつある貴重な技術です。

無印良品のふくろものの磁器ベージュ商品も、

実はここ瀬戸で作られています。

型の継ぎ目にどうしても付いてしまう"バリ"は、

一つひとつ、職人によって舐めされていました。

驚いたことに、そのほとんどが手作業によるもの。

ひとつ、またひとつと、丁寧に次の工程に進んでいきます。

「常に使っていただく人の気持ちに立って、ものづくりに励んでいます。

いつもこうして仕事ができることに感謝しているんですよ」

自ら窯を立ち上げて四十余年になる酒井五鈴子さんは、

ものづくりに対する姿勢を笑顔で語ってくれました。

お孫さんが窯を継ぎたいと自ら志願してきたというのも、

そのイキイキと仕事をする姿を見てきたからに違いありません。

栄枯盛衰を繰り返しながらも、

1000年以上にわたって日本の焼き物を牽引してきた瀬戸焼。

それを支えてきたのは、紛れもなく

代々ひたむきに陶器づくりに励んできた瀬戸の陶工たちであって、

これからもそうあり続けることを願ってやみません。

名古屋名物!

かつて織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の歴代の名将を生んだ

尾張(現愛知県)の中核都市、名古屋。

豪華絢爛を誇った名古屋城の金のシャチホコが、

現代においても「名古屋嬢」や「豪華結婚式」に表れるような

名古屋人の気質を象徴しているかのように思います。

そんな名古屋の繁華街、栄にある、無印良品 栄スカイル店![]() を訪ねました。

を訪ねました。

日本三大都市圏の人気商品とは!?

スタッフさんたちにご案内いただいた先は、飲料コーナー。

「こちらなんです♪」と手に持たれているものは…、

コーヒー豆でした!

そう、名古屋といえば喫茶店文化の中心地。

朝の時間、コーヒーを頼めばトーストなど軽食が付いてくる

通称「モーニング」のサービスも、名古屋が発祥といわれています。

名古屋市以北の一宮市で、

早朝から喫茶店に集まった繊維産業で働く従業員のために、

店がピーナッツやゆで卵を付けたことがきっかけとか。

実際、愛知県民の喫茶代への家計の支出額は、

同じくモーニングの盛んな岐阜県に次いで全国2位。

喫茶店に足を運びながらも、自宅用のコーヒーが人気というから、

愛知県民のコーヒー好きは本物ですね!

雑誌や新聞が置いてありゆっくりできる喫茶店も多く、

モーニングしたいがゆえに早起き!

なんてモチベーションが湧くのも良い効果かもしれません。

この文化、全国的に広がったらうれしいものです☆