「食」カテゴリーの記事一覧

香り高きハバネロ

わさび、からし、唐辛子、山椒、生姜など、

日本にも昔から親しまれてきている香辛料があります。

そんななか、海の向こうから渡ってきた香辛料に魅了された、

一人の男性がいました。

「僕にとって、ハバネロソースは名刺代わりです」

すがすがしい笑顔でそう話すのは、

兵庫県篠山市でターンムファームを営む近藤卓さん。

日本では珍しい、無農薬でハバネロを専門に育てるファーマーです。

ハバネロといえば、中南米が原産の

鷹の爪などの数倍の辛さを誇る、唐辛子の一種。

一体、どんな姿かたちをしているのかと、

恐る恐る、近藤さんの畑を案内いただくと、

そこにはイキイキと実るぷりっとした果実の姿がありました。

たとえていうならば、ピーマンやパプリカのような。

これがそこまでの辛さを醸し出すとは思いもしません。

「よかったらかじってみてください」

言われるがままに、

近藤さんが割ったハバネロの欠片をかじってみると…、

「ん?辛くない。むしろフルーティー」

それが初めの正直な感想です。

しかし、程なくして、じわりじわりと訪れる辛さ。

「キター!!やっぱり辛い!」

この感覚こそが、近藤さんを虜にした証でした。

初めて近藤さんがハバネロに出会ったのは、2002年のこと。

当時、住んでいた石垣島の友人から渡された一つの実が、それでした。

「その色と形。香水のような芳香。

フルーティーなやさしい甘みの後に広がる、とてつもない辛さ。

完全にハバネロに魅了されましたね」

以来、その時に譲り受けたハバネロから種採りをし、

株を大切に少しずつ増やしてきたといいます。

そして2004年、広い土地を求めて、48株のハバネロの苗と共に、

奥さんの実家のある丹波篠山へ移住されました。

ただ、そのまま食べるには辛すぎるハバネロ。

そこで近藤さんが手掛けたのが、ハバネロソースでした。

「子供がいるんですが、小さいうちは料理を辛くできませんから。

自分が食べる料理にだけ使えるようなソースが欲しかった」

そう話す近藤さんは、子供の頃から、料理にタバスコをかけていたそうですが、

酸っぱさをなんとかしたいと思っていたそう。

そして、好みのソースを追求すること1年。

無農薬・無化学肥料栽培のマンゴーやトマト、

自家製のニンニクやタマネギを混ぜたソースが完成したのです。

初めは売るつもりなどなかったそうですが、

瓶が好きで、デザインも好きな近藤さんが手掛けると、

自ずとパッケージも洗練されていきます。

こうして完成したハバネロソースは、

「Mellow Habanero(メローハバネロ)」と名付けられ、

評判が評判を呼び、広がっていきました。

英語が話せるようになりたいと、

写真共有サイトに投稿した英語の栽培日記は、海外にまで反響を呼ぶように。

アメリカやオーストラリア、デンマークといった国々へも出荷され、

スウェーデンでは女性ヘビメタバンドのオフィシャルグッズにも採用されているほどです。

世界広しといえど、ハバネロの栽培から、収穫、加工、出荷までを

一貫して行っている生産者は、希少な存在なようなのです。

近藤さんが自身の人生すべてがそこに入っている、

名刺のようなものと語るハバネロソースは、

国内外を問わず、確かに近藤さんと人々をつないでいました。

今では1800株を育てるまでに至った、ターンムファームのハバネロ畑。

それが近藤さんは家族で手掛けられる最大の規模と話します。

驚いたのがソースを作るミキサーも鍋も、すべて家庭用サイズ。

その理由も、至ってシンプルでした。

「すべて手づくりでやりたいんです。

教わるのではなく自分で切り開いていく、DIYスピリットを大切にしていますね」

自らを"ハバネロマン"と名乗り、

ハバネロソースのおいしさを広める近藤さん。

素材の味を引き立ててくれる心地よい辛さは、

病みつきになる味わいです。

欧米化する日本の食卓において、

ハバネロソースが欠かせなくなる日も近いかもしれません。

【お知らせ】

2012年に開始した「MUJIキャラバン〜日本全国の良いくらしを探す旅〜」

の連載ブログは、今回をもちまして一旦、終了となります。

地域で出会ったみなさま、情報を提供してくださったみなさま、

そしてこのブログを読んでくださったみなさま、

どうもありがとうございました。

日本全国のその地に根ざしたものづくりや食づくり、活動を応援する活動は、

引き続き、新しいかたちで続けていきますので、どうぞご期待ください。

黄金(こがね)生姜

アジア南部が原産と考えられ、

3世紀頃には日本でも栽培が始まっていたといわれる、生姜。

お寿司に天ぷら、冷奴、鍋などの和食に欠かせない香辛料であり、

風邪に効くという言い伝えもある食べ物です。

というのも、生姜に含まれる"ジンゲロール"という成分は、

体内に入ると免疫力を強化し、細菌に対する殺菌力があるといわれているのです。

また、"ショウガオール"という成分には、

血管を拡張して血行を良くし、体を温める効果があるのだとか。

さて、そんな生姜の生産量日本一の高知県へ

10月下旬にお邪魔すると、辺り一面に緑の生姜畑が広がっていました。

高知県は年間の日照量と降雨量がどちらも高く、

高温多湿な気候が生姜の栽培に適しているそう。

「生姜はとてもデリケートでワガママなんですよ。

水を欲するけれど、同時に水はけがよい土壌じゃないといけません」

収穫したばかりの生姜を手に教えてくれたのは、

土佐山田町にある、坂田信夫商店のTさんです。

生姜は畑が湿り過ぎていると病気になりやすいため、

畑には若干傾斜がつけてあるそう。

それでも毎日水の管理が必要で、

逆に水不足の際にはキレイな地下水を散布してあげるといいます。

また、生姜は菌に弱く、畑に入る際には靴を履き替えるか、

靴カバーをするなど、徹底した管理がされていました。

さて、収穫が始まったばかりの畑には大勢の人が集まり、せっせと作業中です。

先述したように繊細な生姜は、機械で収穫するのではなく、

手作業で土の中から引き抜き、

一つひとつ人の手によって土や根っこが取り除かれていました。

「去年は雨が全く降らず、今年は雨と台風の被害がありました。

自然が相手なので難しいですが、安定した生姜づくりを目指しています」

Tさんは、農業高校を卒業後に新卒で坂田信夫商店に入社。

今年で9年目になりますが、

一部の生姜畑を任せられた、若きリーダーです。

1947(昭和22)年創業の坂田信夫商店は、

生姜の栽培・加工・販売を一貫して行っている、生姜専門メーカー。

農業の担い手不足が叫ばれているなか、毎年新卒採用もしており、

若手が活躍している珍しい農業法人といえます。

従業員数も277人と多いことに驚きながら、

会社運営の秘訣を社長の坂田悟郎さんに尋ねてみました。

「自分たちで売り場を確保するために地方を回って、

今では47都道府県すべてに生姜を卸しています。

初めは契約農家さんに栽培を頼んでいましたが、

彼らの高齢化にともない、今では自分たちでも作るようになった。

若い人たちが頑張ってくれていますよ」

実は坂田信夫商店の作る生姜は、

「黄金(こがね)生姜」と呼ばれるオリジナルの生姜。

繊維が少なくておろしやすく、鮮やかな黄金色が特徴です。

また、一般的な生姜(大生姜)が変色するのに対して、

時間が経過しても色が変化しません。

さらに、辛みが強く香りも高いのですが、調べてみると、

辛み成分"ジンゲロール"と香り成分"ショウガオール"の

どちらも通常品種の倍以上あることが分かったそう。

坂田信夫商店では、化学肥料を極力減らして、堆肥や有機質の肥料を使用。

農薬の削減のために黄色防蛾灯を用いて害虫を予防するなど

独自の栽培方法で、安心・安全な生姜づくりに取り組んでいます。

そして、収穫された生姜は、24時間365日、

13~15℃、湿度60%という管理体制のもとに保存され、

品質とおいしさを保ちながら

約14ヵ月をかけて徐々に出荷されていくといいます。

「生姜はマイナー作物ですが、

色味や香り、味などの変化をつけることで他との違いを生み出しました。

また、生の生姜がたっぷり入ったしょうがポン酢など

生姜屋だからこそできる加工品を作って、

付加価値をつけることで勝負していきたいですね」

偶然発見された突然変異の生姜に可能性を感じ、

研究開発を繰り返して、黄金生姜を商品化させた坂田信夫商店。

農家の高齢化をただ憂うのではなく、

直営農園を増やして社員で生姜の栽培を行っている姿は、

農業とビジネスの両方のセンスを兼ね備えており、

今後の農業の未来を示しているようでした。

※Café Meal&MUJIでは、黄金生姜を使った

「まるごとジンジャエール」を提供しています。

甘みがありながら、黄金生姜のピリッとした辛みのある味をぜひご賞味ください。

南魚沼産コシヒカリ

新潟県南魚沼市。

言わずと知れた、日本有数の米どころです。

日本穀物検定協会の米食味ランキングでは、

魚沼産コシヒカリが25年連続「特A」を獲得するほど、

品質には定評があります。

そのおいしさの秘訣はどこにあるのでしょうか?

黄金色に輝く稲穂が眩しい10月半ば、南魚沼市を訪ねました。

「四季がはっきりしているので、冬は豪雪地帯ですよ。

その豊富な雪解け水が、おいしいお米の鍵なんです」

清々しい笑顔でそう話すのは

魚沼伝習館の理事長、坂本恭一さんです。

今の季節は想像するのも難しかったのですが、

この界隈は冬には数メートルの積雪が当たり前なんだそう。

この冷たい雪解け水は、土砂をつたって、

山のミネラルを田んぼにもたらします。

そして、昼夜の寒暖差。

昼間光合成で作られたデンプンは、夜間穂に蓄えられるのですが、

夜も気温が高いとデンプンを消耗し、食味が落ちてしまうといいます。

実際に訪れた10月半ばも、日中は陽射しが暑く感じられましたが、

夜は一気に冷え込み、布団1枚では寒さを感じるほどでした。

「"豊富な雪解け水"と"昼夜の寒暖差"。

これこそがコシヒカリの最適生育条件に適っているんです」

坂本さんはおいしさの秘訣を、そう語ります。

この表情豊かな自然に魅了された坂本さんは、今から18年前、

50歳の時に、東京から南魚沼市へ移住されました。

魚沼の自然と伝統・文化を、後世まで引き継いでいきたい。

そう考えた坂本さんは、様々な学習体験を実践する場として、

「NPO法人 魚沼伝習館」を発足。

しかし、活動を通じて地域の魅力を発信するも、

坂本さんが直面したのは、高齢化によって手放され、

荒れ果てていく田畑の姿でした。

※右手前が、休耕田。左奥は収穫後の田んぼ

※右手前が、休耕田。左奥は収穫後の田んぼ

「いくら魚沼産のブランドがあっても、

実態は農業だけで食べていくことは難しいんです。

食べていけなきゃ、後継ぎも生まれませんから」

実際作っている魚沼産のお米の総量よりも、市場には多くの魚沼産が出回っているそう。

つまりそれだけブレンドされてしまっているため、

本来の味がきちんと伝わっていない可能性があります。

また、消費者に届くまでに、様々な仲介業者を介する食品業界において、

末端の農家さんの収入は微々たるものなんだそう。

一生懸命、おいしいお米を作っても

報われない農家さんの実情に奮起した坂本さんは、

独自の販路開拓に立ち上がります。

農家さんと直接契約し、徹底した栽培上のデータを管理。

ホテル、飲食店、高級スーパーなど、真に価値を理解してくれる先にしぼって、

魚沼産ではなく、さらにエリアを限定した南魚沼産として直接販売しています。

また、積極的に移住者の受け入れも支援し、

耕作放棄地、休耕田の復活にも余念がありません。

その際に徹底しているのが、

農業に携わる移住者に、経営計画を描かせること。

そうすることによって、自走していくためには、

どれだけの品数・数量が必要なのか、どんな販路が必要なのかなどを

理解した上で、農業に取り組んでもらえるようになると話します。

「お米のみならず、魚沼には脈々と引き継がれてきている食文化がたくさんあります。

例えば、裏山に行けば、たくさんの山菜が生えていますし、

これらの資源を活かしながら、生計を立てていくことは可能だと思っているんです」

日本の食文化を伝えていきたいと話す坂本さんは、

こうも付け加えられました。

「多様化する社会において、食文化を選択するのも自由ですが、

まずはその実態を知ってほしい。

そして、若い人が専業でも農業をやっていけるよう

レールを敷いてあげることが、

私たち世代の仕事だと思っています」

南魚沼産コシヒカリの新米は、

モチモチとしていて風味が良く、冷めてもおいしく食べられます。

「酒のつまみにもなるお米!」と地元の人に太鼓判の味は、

11月度のFound MUJI Marketでもお買い求めいただけます。

寄磯の味をよりいっそうおいしく

「よかったら食べてみてください」

お会いして早々、出していただいたワカメを口にすると、

そのシャキシャキとした食感に驚かされました。

「噛みごたえのある食感!おいしいですね!」

思わず感嘆の声を上げてしまいましたが、それもそのはず。

「市場の多くのワカメは、増量のために塩と水を入れて出荷されているんですよ。

だからどうしても、ふやけてしまっている」

マルキ遠藤商店の代表で、漁師の遠藤仁志さんが、

日焼けした笑顔で、そう教えてくれました。

遠藤さんの手掛けるワカメは伝統のしぼり製法。

できるだけワカメの色合い、食感、味わいを保つために

適量の水と塩をまぶす、実直なワカメづくりをされています。

三陸海岸の南端に位置する牡鹿(おしか)半島、

その東岸に位置する寄磯(よりいそ)浜に、マルキ遠藤商店はあります。

「この辺りは、陸の孤島なんて呼ばれているんですよ。

石巻で知らない人もいるぐらいですから」

遠藤仁志さんの奥様で、マルキ遠藤商店の総務統括部長の

遠藤由紀さんは、寄磯生まれの寄磯育ち。

仁志さんは、婿養子で迎えられた3代目。

黒潮と親潮がぶつかり、海流の激しい三陸は、

海藻類全般をはじめ、アワビやウニ、ホタテなど貝類の産地としても有名です。

なかでも三陸の名物としても知られているホヤは、

キムチにもよく合うことから、お隣韓国にも多く輸出されていたそうです。

「水が冷たくて波が荒いから、海藻も貝も必死に生きようとする。

それで身が引き締まるじゃないでしょうか」

仁志さんは、おいしさの秘訣をそう語ります。

しかし、そんな漁が復活できたのも、

ホタテは昨年、ホヤは今年の話。

「ここにも大きな津波が来ましてね。

今ここにいられるのも、ご先祖様が救ってくださったからだと思っています」

仁志さんと由紀さんは、壮絶な3.11の日のことを

ゆっくりと話し始めてくれました。

ヒジキの作業日だったその日。

たまたま従業員の一人が、

お彼岸が近いのでお墓の掃除をしたい、と言い出したことをきっかけに、

いつもより早めに作業を解散した後、東日本大震災が寄磯を襲いました。

大きな揺れから間もなくして、

「津波が来る」というアナウンスが入ります。

「早く避難しないと!」

急かす由紀さんに対し、

大切な資料などを避難させなくてはと、事務所内の整理を始めた仁志さん。

かつて襲った三陸地震の時の津波は20㎝ほどだったという記憶が

仁志さんの頭をよぎったそうなのです。

たまたま工場に居合わせた息子の身を守るため、

由紀さんは、先に息子を連れて小学校に避難します。

そして、その間に津波は工場を襲いました。

仁志さんは飲まれ、流されていきました。

津波に一面飲まれていく様子を、避難所から見ていた由紀さんは、

仁志さんの最悪の事態も覚悟したといいます。

「その時に、たまたま流れてきた船に乗っかることができたんです。

波が落ち着いた後、なんとか陸まで泳ぎ切りました」

そう話す仁志さんはその後、なんとか避難所までたどり着き、

由紀さんたちと奇跡の再会を果たしたといいます。

早めに解散していた工場の従業員も全員、無事でした。

以来、「神様に助けられた命、寄磯のために尽くそう」

と、決意された遠藤さんご家族。

仁志さんは、寄磯の復興の窓口として精力的に活動し、

震災から1年後には、新工場で操業の再開を実現します。

石巻でも1、2を争うほど、早い復興だったそうです。

同じ場所での工場の再建にためらいはなかったのかと聞くと、

「ここは自分たちの土地。

海のモノを扱うのに、海のそばにいるのは当たり前」

と、まったく迷いはなかったと話してくれました。

そんな父親の後ろ姿に、娘さんも心動かされます。

「ちまたでは漁業に興味を持っている人は皆無でした。

自分が関わることで、なんとか後につないでいければと思ったんです」

そう話す次女の遠藤裕子さんは、

震災時に通っていた一般大学を卒業後、美大への進学を決めました。

「デザインの力で、商品の魅力のみならず、

食べ方や地域の魅力まで発信していきたかったんです。

親が被災しているのに美大に進学したいって、

頭おかしくなったのか!って言われましたけどね(笑)」

裕子さんは、美大内でプロジェクトチームを発足し、

寄磯の海産物を使った、商品開発に乗り出します。

必要経費は、みやぎ産業振興機構が公募する

「宮城・仙台富県チャレンジ応援基金事業」から助成金を獲得。

現地に通うなかで、

チームメンバーからも寄磯の香りに感嘆の声が聞かれたことに、

裕子さんや地元は自信を深めていったといいます。

「それまで自分の地域の仕事や商品に、

自信を持っていない人が多かったんですよね。

漁師や水産業のイメージを変えていきたい」

こうして裕子さんたちによって生み出された、新しい商品がこちら。

寄磯を代表する5つの海藻が味わえる商品です。

光で中身が傷まないよう、箱で包まれ、

都会生活者でも気軽に食べられるよう、

2人前の分量で梱包されました。

その土地での食べ方をまとめたレシピも同梱。

パッケージには、

「寄磯をよりいっそうおいしく」

とシャレの利いたコピーも添えられました。

「少量でパッケージしていく方が、大変なんですけどね。

娘の想いに応えるために、がんばっています」

遠藤ご夫妻は、これまた娘さんがデザインされたロゴマークを手に、

満面の笑みで、そう話してくれました。

震災をきっかけに、それぞれが役割を果たしながら

動き始めた、マルキ遠藤商店。

寄磯の味が、よりいっそうおいしく感じられたのも、

彼らの想いが深まった証なのかもしれません。

[関連サイト]マルキ遠藤商店「YORIISO」リンク

よりいっそうおいしく YORIISO![]()

地域と歩む、とうふ工房わたなべ

日々、食卓に並ぶことの多い「豆腐」。

原料の大豆は良質なタンパク質や脂質の含有量が多いとされており、

栄養面で優れた健康食品といわれています。

かつては全国各地に小さな豆腐屋がありましたが、

戦後、食の工業化が進み、大規模メーカーが台頭し、

豆腐も量産化の時代になりました。

「全国の豆腐屋は1万軒を切っていると思いますよ。

それでも、他の食品に比べると生き残っている方かもしれませんね」

埼玉県ときがわ町にある、

「とうふ工房わたなべ」の代表・渡邊一美さんにお話を伺いました。

確かに、全国の醤油メーカーはおよそ1500社、

味噌メーカーはおよそ1000社というから、

豆腐屋の数が多いことが分かり、

それだけ豆腐が身近な食材であることがうかがえます。

「戦前までは皆、国産地大豆を使っていましたが、

戦後に食料統制が解けて、安価な外国産大豆を使うようになった。

そうなると他社との違いを出すのも難しく、

価格競争で勝負するしかなくなり、面白くなかったですよね」

とうふ工房わたなべでは、お客様からの要望で、

15年ほど前から国産地大豆を使うようになりました。

当時、食品添加物や魚の水銀汚染など食への不安が高まるなか、

東京・武蔵野市の境南小学校では、

"作った人の顔が見える給食づくりを"実践。

ときがわ町の隣の小川町で作られている有機野菜を扱うようになり、

境南小学校の給食担当者が小川町に来た際に、

渡邊さんのところにも立ち寄っていたそうです。

「有機農家の金子さんのお話はその時から噂で聞いていましたが、

後に縁があって金子さんと出会って、大豆づくりをお願いしたんです」

全量買い取りの契約でしたが、

実際に小川町の在来大豆(青山在来大豆)を使ってみると、

それまで使っていた大豆と同じようには、うまく豆腐づくりができなかったといいます。

渡邊さんは3年かけて、青山在来大豆での豆腐づくりを成功させました。

「青山在来に含まれる糖質は申し分がないのですが、

たんぱく質が少ないから固まりにくいのです。

単純な話、その分大豆を多く使えばいいのですが、

それだと豆腐自体も高くなってしまう…」

それまで一丁80円で販売していた豆腐が、

在来大豆を使うことで一丁230円に。

売れないという不安はなかったのでしょうか?

「最初は35人の仲間が『買い支えるよ!』と言ってくれていたんです。

そのネットワークがどんどん広がり、何百人になって、

その人たちが友人を連れてお店に来てくれるようになりました」

こうして、「とうふ工房わたなべ」は、

製造・直販スタイルを確立させたのでした。

お店の奥にある工房では、なんと深夜2時頃から仕込みが始まります。

今回、私たちが取材に伺った午前9時頃にはすでに仕上げの作業に入っていました。

豆腐の製造方法は、大豆をすりつぶしたものを水と合わせて煮て、

豆乳とおからに分け、豆乳ににがりを加えて固めるというもの。

「豆腐づくりのポイントは"一臼 二釜 三大豆"ですよ。

これは江戸時代から変わらない」

渡邊さんいわく、まず大豆をきちんとすりつぶせているか、

次に大豆の煮加減、そして最後に大豆に関する知識が重要だそう。

「製造業は商品力が命です。そこがゆがまないようにしていかないと。

また、いいものをリーズナブルに提供するには、直接販売しないとやっていけない」

お店には開店と同時にたくさんのお客様が、

作り立ての豆腐を買いに訪れていました。

お店では、豆腐に加えて、地域で作られた野菜や加工品を販売し、

豆腐スイーツなどをその場で味わことができます。

また、製造工程で出るおからや仕込み水である地下水を

無料で持ち帰ることもでき、人気を集めていました。

さらに、「とうふ工房わたなべ」では、

より多くのお客様に商品を届けたいと、数年前から移動販売も行っています。

週1回のスタッフとのコミュニケーションを楽しみにしている

年配のお客様も多いといい、

顔の見える新たな販売方法もしっかりと地域に根づいていました。

「そこでしかできない3つの"しか"(原料・製造方法・販売方法)を武器にすれば、

誰でも勝負できるのではないでしょうか。

わざわざ県外から来てくれた人が、どこでも買えるものは買わないですから」

「とうふ工房わたなべ」では、渡邊さんの代になり、

それまで家族経営で5~6人で運営していたところから、

現在では、50人のスタッフを雇うまでに成長しました。

また、周辺地域で作られている大豆の大方は

渡邊さんが買い取っているといいます。

「生産者とお客様と顔見知りになれて、両者に喜んでもらえるのがうれしいですね。

地域が活性化しないのは、そこに雇用がないから。

小規模の豆腐屋が元気になれば、もっと地域が活性化するはず」

渡邊さんのところで豆腐づくりを学んだ人が

将来のれん分けで独立し、地域に豆腐屋が増えることが夢と、

最後に語ってくださいました。

業界は問わず、「とうふ工房わたなべ」と地域の取り組みに

学べることは多いのではないでしょうか。

美人になる野菜、ルバーブ

「ルバーブ」という野菜をご存じですか?

肉食中心の欧米では、食物繊維を摂取するために、

食卓に欠かせない野菜として好まれています。

野菜といっても、ジャムに多く用いられるなど、使われ方は果物のよう。

パイにするととてもおいしいことから、「pie plant」とも呼ばれているそうです。

そんなルバーブは、寒冷地に育つ作物で、

日本では長野や北海道で育てられています。

大正時代に、避暑地を求めて野尻湖(長野県信濃町)を訪れた

外国人宣教師によって伝えられ、栽培が始まったといわれています。

6月上旬に野尻湖を訪ねると、そこには

大きな葉っぱを一面に広げるルバーブ畑の光景が広がっていました。

「年に数回、追肥するだけで、春と秋の2回収穫できる多年草です。

冬の間は雪の下で眠っているのですが、雪が解けるとまた大きくなるんです。

ルバーブの生命力には驚かされますよ」

野尻湖畔でルバーブを育てる

信州黒姫高原ファミリーファームの農家さんが教えてくださいました。

かつて、株分けして各家に植えられたことにより、

今でもこの辺りのほとんどの農家で栽培されているそうです。

ただ、昔はその使い道が分からず、

ましてや名前すら定かではなかったんだとか。

そんな折、ブルーベリーに代わる信濃町の特産品を発信しようと、

注目を浴びたのがルバーブでした。

「昔、住んでいたオーストリアでは、当たり前のように食卓に並んでいたルバーブ。

信州にそんななじみある野菜があるのであれば、使わない手はないと思いました」

そう話すのは、野沢温泉村で

「ホテルハウスサンアントン」を営む、片桐逸子さんです。

風情ある温泉街に、良質な泉質の湯が湧く日本屈指のスキーリゾートには、

冬季には多くの観光客が訪れます。

ただ、どうしても来訪者が落ち込んでしまう夏季に、

なんとか雇用を生み出すことができないかと、片桐さんが考えたのが、

信州産の農産物を生かしたジャムやジュースなどの加工品でした。

「長野の夏には、たくさんのおいしいフルーツがあるんですよね。

一度にたくさんは作れないけど、

少しずつでも多品種のものを作っていけば、仕事もなくならない」

もともと山菜加工場として使用していた食品工場を使って、

職人たちとジャムづくりをスタートしました。

現在、ハウスサンアントンが手掛けるジャム・ジュースは50種類以上。

そのほとんどが、信州産の農産物を使ったものです。

なかでも上述のルバーブは、繊維質が豊富で、

ビタミンCやカリウム、カルシウムも多い健康野菜。

「食べるとお通じが良くなり、デトックスできる

"美人になる野菜"とも呼ばれているんですよ」

ハウスサンアントンでのジャムづくりは、

オーストリア仕込みの手づくり製法です。

ポイントは、高温で、短時間で仕上げること。

素材感とルバーブのみずみずしさを残すことができるそう。

実際に、できたてほやほやのジャムを

ヨーグルトに混ぜてコンポートとともにご賞味させていただくと、

さわやかな酸味と香りが口いっぱいに広がりました。

「どんなフルーツにも固定観念を持たずに、

その時の素材の味を引き出すよう心掛けているので、毎年味が違うんですよ。

ほら、ワインだってそうでしょ」

片桐さんは、ルバーブのジャムは

月日を置いた方が、味が丸くなると話します。

仕込んだ年ごとのジャムを味わわせてもらうと、

年を経るごとに、確かに味がまろやかに…。

ジャムを食べているというよりも、

果実をそのまま食べているような感覚です。

こうしてスキーのオフシーズンにも、野沢に雇用を生み出し、

信州産の農産物に光を当て続ける、ハウスサンアントンのジャム&ジュース。

ホテルのお客様の朝食にジャムを提供するほか、

夕食の料理やホテル併設のカフェで販売するジェラートにも使用されるなど、

うまく循環していっていました。

信州の自然と、オーストリア仕込みの技が生み出した味は、

Found MUJI取り扱い店舗および、

7月11日(金)~20日(日)の10日間限定で販売予定の、

「Found MUJI Market」でもお買い求めいただけます。

白い醤油

愛知県三河地区のうどん屋さんでは、

つゆを黒と白の2種類から選べるという話を耳にしました。

なんでも愛知県には、黒い醤油と白い醤油が存在するとか。

白い醤油とは、淡い琥珀色で、

ほんのりとした甘みと独特な香りが特長の醤油のこと。

通常、大豆と小麦を半々の割合で仕込む醤油に対して、

黒いたまり醤油は大豆の割合が多く、

白醤油は原料のほとんどが小麦という非常に珍しいものです。

醤油というと黒いイメージを持っていた私たちは、

1938年以来、白醤油を造り続けている、日東醸造株式会社を訪ねました。

「色みを気にする和食の調理において、

料理人が欲したことが白醤油の始まりではないかと考えられます。

真っ黒のたまり醤油文化だからこそ、真逆の白醤油が生まれたんだと思いますよ」

代表取締役社長の蜷川(にながわ)洋一さんに

白醤油の歴史について伺うと、そんな答えが返ってきました。

醤油を白く仕上げるためには、一般的な醤油の醸造過程で行う

「櫂入れ(かいいれ)」というかき混ぜる作業を行わず、

3~4ヵ月の間、静かに寝かせて置きます。

それは空気と触れて酸化することを防ぐためで、

琥珀色を保つ目的の一つだといいます。

加えて、仕込んでいる間に温度を上げないことと、

光に当たらないようにすることも、白醤油の醸造上のポイントだそう。

日東醸造では、「他にないオリジナルの白醤油を作ってみたい」という先代の思いから、

平成6年、国産小麦を通常の2倍量使用して、

大豆を使用せずに仕込む、白醤油を発売しました。

三河地方では、昔から醤油のことを"たまり"と呼んでいたそうで、

三河の白醤油という意味で「三河しろたまり」と命名。

「実は、うちの"しろたまり"は厳密にいうと、醤油ではないんです。

原料に大豆を全く使っていないので、農林水産省の規定で、

醤油と呼ぶことはできずに、"小麦醸造調味料"と表記しています」

農水省の指摘を受けて、蜷川さんは大豆を入れるか、

醤油表記をなくすかの2択を迫られました。

迷った蜷川さんは付き合いの長いお客様に手紙を出し、意見を仰いだそう。

「醤油屋が醤油ではないものを造るのに、少なからず抵抗があった。

それでも多くのお客様が、名称は変わっても中身を変えないでほしい

と望まれているのが分かりました」

最終的に決め手となったのが大豆アレルギーのお客様からの

「やっと見つけた大豆不使用の醤油をやめないで!」

というひと言だったといいます。

そんな「三河しろたまり」を醸造しているのが、

本社のある碧南市から車で1時間強の山間にある、旧足助町(あすけちょう)。

蜷川さんが醸造において重要な水を探し求めていたなかで巡り合った場所で、

標高720mという夏場でも冷涼な気候も、

白醤油をより淡く仕込むのに最適でした。

「最初は水だけ運び、碧南市の本社で仕込むつもりでした。

それが、峠から見た風景に惚れてしまって。

どうしてもここで仕込みたくなってしまいました」

ただ、この場所で実際に醸造をするには、越えなければならない壁がありました。

それは、旧足助町の住民たちの了承です。

「地域の自治会に出て説明して回りましたが、

どうにも怪しまれましてね。

どうして2時間近く離れた醤油屋が、わざわざここで仕込むのかって」

蜷川さんは1年の間に何度も足を運び、交渉を続けたそう。

そして、最後にはマイクロバスを出して、

住民たちに碧南本社の蔵の見学に来てもらったのです。

そこで、ようやく住民たちの理解を得ることができ、

16年前から、「足助仕込蔵」での醸造がスタートしたのでした。

実はこのピンク色の可愛らしい木造校舎が、醸造蔵。

昭和62年に廃校になった校舎を使わせてもらっています。

一見普通の校舎のようですが、中に入ると、

醸造用の杉樽がズラリと並んでいました。

今ではすっかり地元の人ともなじんだ蜷川さんたちは、

平成14年から、仕込み蔵周辺で畑を借り、小麦の栽培も始めました。

毎年、6月下旬には足助仕込蔵の校庭で、

地元の人や関係者、お客様を集めて、

「三河しろたまり」を使った料理を振る舞う収穫祭を実施。

20世帯・50人ほどの町に、今では400人が集うイベントになっているそうです。

「子どもたちが離れていってしまった町に、収穫祭をキッカケに人が戻ってくる。

地元のおじいちゃん・おばあちゃんが、子どもや孫たちに会える機会が増えたと言って、

喜んでくれることが何よりうれしいですね」

先代の想い、お客様の想い、旧足助村の住民たちの想いなど

たくさんの想いが詰まった、日東醸造の「三河しろたまり」。

煮炊き料理を中心に、卵料理との相性がとてもよく、

白身魚のお刺身やカニ酢ともよく合うそうです。

素材の色を消さずに風味をもたらしてくれる万能調味料は、

目でも味わう日本料理に欠かせないものかもしれません。

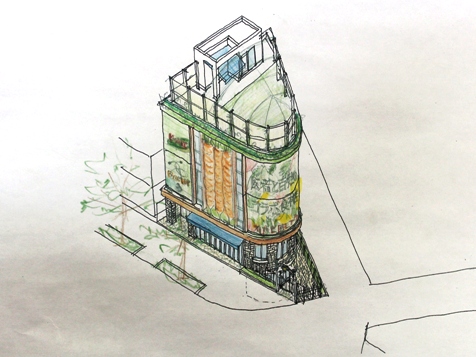

発酵と人生の設計図

宮崎県のほぼ中央にある綾町は、「有機農業の町」として知られており、

私たちもキャラバン中にその町づくりを取材しに訪れた場所です。

そんな綾町で造られているお酢があると聞き、生産者を訪ねました。

Found MUJI でも取り扱っている「綾の有機黒玄米酢」です。

「うちのお酢は代々、酢杜氏によって引き継がれてきたものです」

大山食品株式会社の4代目社長・大山憲一郎さんに

お酢づくりの現場をご案内いただくと、

そこには辺り一面に並んだ瓶(かめ)の数々が目に飛び込んできました!

南国の太陽が降り注ぐ南斜面にあることに加え、

雨よけのアルミ傘が光を反射し、とても眩しい光景です。

「この瓶の中に、綾産の有機玄米と綾の地下水、黒麹、種酢を

入れるだけのシンプルな製法ですが、

昭和5年の創業以来変わっていないやり方です」

大山食品では、この瓶仕込みの際に、焼いた状態の備長炭を入れるそう。

それは瓶内を発酵しやすい環境にするための工夫だとか。

また、瓶の蓋には通気性の良い米袋を使用し、

その上に5円玉を置くことで、その色の変化で中の発酵状況を

見極めているといいます。

「宮崎の焼酎蔵の多くも瓶を仕込みに使っていますが、

お酢づくりにはこの瓶がもってこいなんです。

瓶の中で最初アルコール発酵が起こると、アルコールは軽いので自然と上に行き、

次に酢酸発酵すると、酢酸は重いので下に行く。

下の部分がとんがった瓶の中で自然と対流が起こり、発酵が促されるのです」

さらに、屋外に瓶を置くことで、昼と夜との温度差が

味に深みとコクを与えてくれるんだそう。

瓶から直接汲んだ黒玄米酢を味見させていただくと、

お酢特有の鼻に抜けるようなツンとした感覚はなく、

とてもまろやかで、コクのある優しい味わいでした。

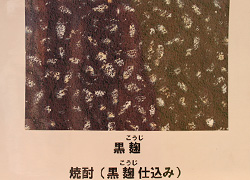

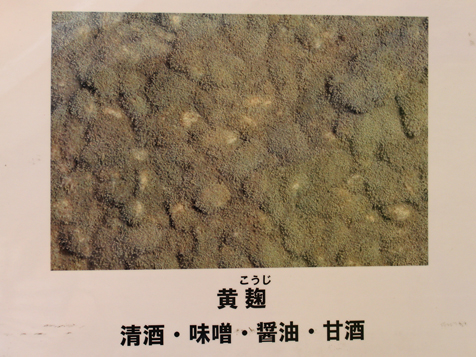

大山食品の"黒玄米酢"とは、「黒麹」を使ったお酢のこと。

一般的にお酢を仕込む際に使う「白麹」だと、さっぱりとした味の仕上がりに、

大山食品の使う「黒麹」だと、コクのある仕上がりになると大山さんは話します。

また、お酢は春と秋に仕込んで、瓶の中で6ヵ月発酵させ、

さらにタンクに移してからも最低6ヵ月熟成させます。

そうすることで、さらに味がまろやかになるのだそう。

ところで、大山食品の本社は綾町のお隣、国富町にあります。

てっきり「有機農業の町」だから、綾町に工場を構えたのかと思っていたら、

こんなお話を聞くことができました。

「40年ほど前に綾に工場を移転したのですが、

それはお酢の仕込みに欠かせない"水"を求めてきたからです。

当時の綾は過疎化が進み、『夜逃げの町』といわれていたくらい。

それでも『有機農業の町』としての方向性はありましたから、

原料にこだわりのあるお客様からの依頼とも一致して決めました」

今年から会社として、農業の本格スタートもした大山食品。

「目標は、すべての原料を自分たちで作って、加工、販売もすることですね」

そう話す大山さんは、着々と自分の夢を実現させていました。

20歳でお酒の魅力にハマり、将来お酒造りをしたいと決めた大山さんは、

現在、どぶろく造りも手掛けています。

そのための製造や販売を行う施設も作り、一歩一歩前へと進んでいます。

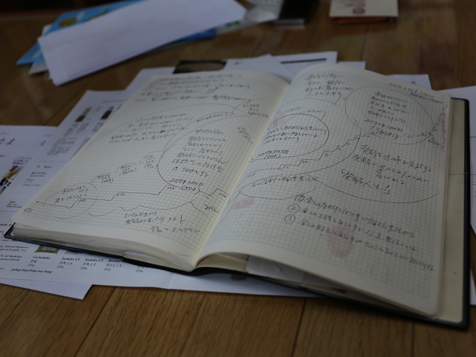

そんな大山さんがいつも持ち歩いている手帳には、

○歳で○○をするという、明確な人生の設計図が描かれていました。

「大きな将来の絵を描いて、それを繰り返し見ることで

やりたいことを潜在意識に摺り込みます。そうすると自然と行動に移せる。

発酵食品を極めて、世の中に貢献するのが私の人生の目標です」

お酢の伝統製法と味は守りながらも、

自らの道を決めて、歩み続けている大山さん。

すっきりと澄んだ「綾の有機黒玄米酢」の味は、

まっすぐとした眼差しで前を向いている、

大山さんの信念そのものかもしれません。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

里山の小規模循環

ある日、我が家に一つの贈り物が届きました。

箱を開けると、そこには真空パック化されたお米が。

洗練されながらも、気張らないパッケージは、

1合、2合、3合と分量別に分けられ、

人数や用途に合わせた使い手への配慮を感じました。

さらに、真空パックだから米の鮮度が長期に保たれるので、

もしもの時への備えにも、もってこいです。

きっとデザイナーとのコラボレーション商品だろう、と思ったら、

生産者の所在地は、熊本市内から1時間ほど北に向かった山鹿市。

「MOYAIの米~里山再生プロジェクト~」

と名付けられたそのお米は、熊本の里山で作られたものでした。

以来、このお米のことが気になっていた私たち。

熊本に立ち寄った際、念願かなって生産者のもとを訪ねることができました。

「お米でもアイスクリームでも、私のやりたいことは一緒なんです。

中山間地で少量しか作られない農産物を、

加工して付加価値をつけて販売すること。

この小規模循環型のビジネスモデルこそが、

日本の里山を再生していく術だと思っているんです」

そう話すのは、(株)パストラルの代表取締役、市原幸夫さん。

お話にあるように、本業はなんとアイスクリーム屋さんで、

平成9年より、小規模多品種の農産物を用いたアイスを作り続けています。

「イタリアではいろんな味のジェラートがありますでしょ。

日本でも、ご当地アイスが産業になりうるって思ったんです」

市原さんの狙い通り、

各地の道の駅で見ないことはないほど、ご当地アイスは一般的になり、

市原さんも年間150種類を手掛けるほどです。

一方、ふと地元を見返してみた時、

広がる休耕田に、危惧を覚えたという市原さん。

「地元には長年、無農薬の合鴨農法で米作りに取り組む

農家さんたちの姿がありました。

ただ、素晴らしい取り組みなのに、農家には後継ぎがいない。

状況を打破するためには、循環化する農業にしなくちゃいけない」

こうして市原さんは、地元の66~83歳の5軒の農家さんと、

息子夫婦たちとともに、「あいがもん倶楽部」を結成。

それまで、他産地の米と混ぜられていたり、自家消費されたりしていた合鴨農法米を、

「MOYAIの米」としてデザインし直し、世に発信していっているのです。

「都心には人がいます。

里山にはその人の心と体を育んだり、癒やしてくれたりするものがたくさんあります。

私は、都心と里山のパートナーシップを手掛けていきたい」

そう話す市原さんは、お米のパッケージにQRコードを付与し、

米作りの様子を動画で伝える仕掛けも組み込んでいました。

そして、米作りに興味をもってもらった方には、

実際に米作りに参加してもらえるグリーンツーリズムも。

栽培に使った合鴨も食肉として出荷し、本格的に特産化を目指します。

「MOYAIの米」には、里山の現状を知ってもらい、

里山が今後も日本の食糧供給基地であり続けられるようにとの

願いが託されていました。

ちなみに"MOYAI"とは共同で一つのことをするという意味。

市原さんは、地域の共同体は、「家族」がベースにあると話します。

「100年、200年続けていくためには、土壌にあるのは家族経営。

企業的に大規模な生産効率を追求するのではなく、

家族単位で、小規模循環を追求することが、

里山の豊かで幸せな暮らしの再生につながると思っています」

現に市原さんの傍らには、

アイスクリームの企画・販売に携わる長男夫婦と、

新規就農した次男夫婦の姿がありました。

一度は上京した息子さんたちが帰郷したのも、

父、幸夫さんの信念に共感を覚えたからといいます。

こうして親子が自然な形で仕事を営む姿こそが、

里山の持続可能な暮らしを実現していく秘訣とも感じました。

市原さんのいう"小規模循環型"のビジネスが

各地で行われるようになれば、

きっと日本の未来は明るいのではないでしょうか。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

300年続くお酢

和食の味付けの基本とされる調味料「さしすせそ」。

そのうち、「せ」醤油と「そ」味噌は日本独自のものですが、

「さ」砂糖と「し」塩、そして、「す」酢は世界中に存在するものです。

なかでも酢は、世界各地で飲まれるお酒との関わりが強いことをご存じでしょうか。

「酢酸菌(さくさんきん)は、アルコールを餌に酢をつくるんです。

ですから、世界各地のお酢は、その地のアルコール文化との関係が深いんですよ」

そう教えてくださったのは、福岡県大川市の老舗蔵、

庄分酢の14代目、高橋一精さんです。

思えば、

ワインの産地フランスやイタリア、スペイン、ポルトガルでは"ワインビネガー"、

ビールの本場、イギリスやドイツでは"モルトビネガー"、

アメリカでは"シードルビネガー"と、

各地のお酒文化によってお酢の種類も様々。

フランス語で酢を意味する「vinaigre」とは、

「vin=ワイン」と「aigre=すっぱい」を合わせたもので、

「お酒をすっぱくしたもの」という意味でした。

当然、日本酒文化の日本では「米酢」が造られており、

酢蔵には、かつて酒蔵だったところも多く存在します。

庄分酢もその一つ。

筑後川の水に恵まれ、豊かな大地の米どころの筑後で、

庄分酢が産声を上げたのは、1711年のこと。

造り酒屋の4代目、清右衛門がお酢造りを始めて以来、

300余年にわたって、お酢を造り続けてきているのです。

「高橋家で代々、引き継がれてきている家伝書がありましてね。

今も"玄米くろ酢"は、この製法にのっとって造っています」

高橋さんがそう話すのは、昔から使われ続けている

大甕(カメ)仕込みのくろ酢のこと。

以前、鹿児島県福山町で見た壺畑の光景を思い出しましたが、

それよりも、一つひとつのカメのサイズが大きいことが特徴です。

「大きい方が、中の温度が一定に保たれやすいんです。

温度変化に対応するための先人たちの工夫でしょう」

カメが半分、地中に埋まっているのも、

中の温度を一定に保つための知恵でした。

くろ酢の醸造に用いるのは、水と麹菌と、

熊本県から仕入れた有機農法の玄米のみ。

カメのなかでゆっくりと、麹菌によって米が糖化され、

その糖分をエサに酵母がアルコール発酵を促し、

カメに生息する酢酸菌が、アルコールを酢に変えていきます。

市場に多く流通する酢は、速醸法と呼ばれる製法で、

醸造用アルコールを原料に24時間ほどで造られていますが、

この静置発酵法だと3カ月ほど歳月を要します。

「静置発酵させているあいだ、黙っているわけではありません。

菌膜の状態はカメによって異なるので、一つひとつ見守りながら手入れをします。

子育てに似ていますよね」

酢職人は語ります。

その後、さらに長い熟成期間を経て、ようやくくろ酢として完成するのです。

効率を追い求めては、決して造られない酢。

その分、酢に深いコクと旨みがもたらされます。

「守るべきは守りながらも、

現代のくらしのなかで取り入れやすい酢も提案していきたい」

高橋さんがそう語る通り、庄分酢では米酢以外にも、

様々な果実から造られた酢も手掛けています。

ドレッシングやドリンク、食事の隠し味などにも重宝するりんご酢も、

有機栽培で作られたりんごのみを用いて造られていました。

※Found MUJIを扱う一部の店舗でもお買い求めいただけます

※Found MUJIを扱う一部の店舗でもお買い求めいただけます

さらに、酢の可能性を広げていきたいと、

蔵の2階を改装して、レストランもオープン。

酢を使った料理やスイーツを提供し、

酢のあるくらしを提案していっています。

「高橋家では代々、長男の名前には"清"か"精"という漢字が使われているんです。

常に、精進しながら、清らかな酢を造り続けたいと思っています」

300余年にわたり、"庄分さん"の名で親しまれ続ける酢の背景には、

頑なに守りながらも、攻め続ける蔵の姿勢がありました。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

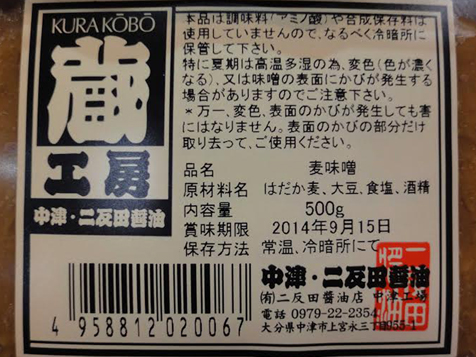

長期熟成麦味噌

おふくろの味の代表格ともいえる「みそ汁」。

出汁、味噌に加え、具材も各家庭によって千差万別であるため、そう称されています。

このキャラバンでは各地の味噌に出会ってきましたが、

毎回新たな発見があるのが、味噌の面白いところ。

実は、味噌とルーツを同じくするといわれる醤油には

JAS(農林水産省)による規格が設定されているのに、味噌には設定されていません。

というのも、味噌はあまりにも種類が多く、

グループに分けて規格を規定するのが難しいということと、

味噌の多くが加熱殺菌をしない、いわば"生き物"であることが主な理由とか。

そんな数ある味噌のなかで、今回は大分県臼杵市で製造されている、

「蔵づくり長期熟成 麦味噌」の現場にお邪魔してきました。

※Found MUJI取り扱い店舗で購入可能です

※Found MUJI取り扱い店舗で購入可能です

麦味噌は、かつては農家の自家用として造られたものが多く、

別名「田舎味噌」とも呼ばれており、全国に分布しています。

なかでも、私たちが全国を回った感覚からすると、

九州地方には麦味噌が多いイメージがあり、

そして、"麦味噌=甘い"という印象が脳裏に刻まれています。

しかし、なぜ九州は麦味噌が多いのでしょうか?

そしてまた、なぜ麦味噌は甘いのでしょうか?

「この辺りでは、もともとお米づくりの裏作として麦を育てていたから

麦味噌を造るようになったのだと思います。

ちなみに麦味噌が甘いのは麹歩合が高いからですよ」

そう教えてくださったのは、製造元の二豊味噌協業組合の専務理事、

渡邊郁(かおる)さんです。

「パッケージの裏を見てみてください。

原材料名のところに、原料の多い順に表示がされていますが、

麦味噌の場合、大豆よりも麦が先に書いてあるでしょ」

渡邊さんいわく、米味噌の場合、大豆10に対して米麹の分量が7〜8のところ、

麦味噌の場合、大豆10に対して麦麹の分量がおよそ25。

米や麦に含まれるデンプンが麹によって糖化するので、

麹に使う原料(米や麦)の量が多ければ、その分甘くなるということなのです。

さらに、一般的に米味噌の塩分が約12%なのに対して、

麦味噌の塩分は約10.5%といわれており、

麦味噌は塩分が低い分、みそ汁に入れる味噌の量が多くなり、

その分甘くなるんだとか。

では、同じ麦味噌のなかでの味の違いは何でしょう?

「『蔵づくり長期熟成 麦味噌』には、大分県産の裸麦を使用しています。

裸麦は殻がない大麦の一種なのですが、これをさらに25%削って使っています。

お酒でいう吟醸ですよね」

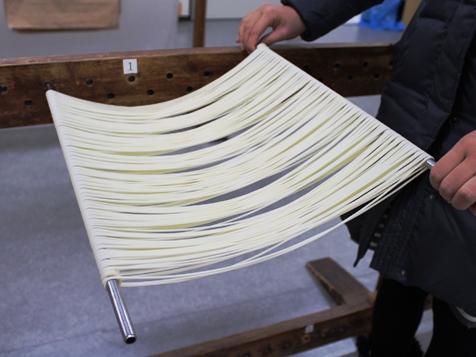

写真下左が削る前の裸麦で、右が削った後の裸麦。

削ることで、体積に対して麹がすみ着く表面積が大きくなるため、

麹の働きがより活発になるそう。

また、味噌になった時のくすみをなくすことも目的だといいます。

「大豆の表面の皮も取ってから使っています。

仕上がりが鮮やかな色になるのと、のどごしが滑らかになりますからね」

(左:皮を取る前の大豆、右:皮を剥いた後の大豆)

(左:皮を取る前の大豆、右:皮を剥いた後の大豆)

続いて、こだわりの原料から実際どのように味噌が造られているかを

工場長の上野康成さんにご案内いただきました。

「味噌の品質は7割が麹づくりによって決まるといっても過言ではありません。

ある程度の量を仕込むため、機械の力を借りていますが、

良い麹が仕上がるタイミングを見極めるのは、職人にしかできません」

また、良い麹づくりのポイントは適度な水分を裸麦に吸わせること。

天候など日によって、水に浸ける時間は異なるといいます。

「私たちは味噌を造っているとは思っていません。

麹菌などの菌が主役ですから、その支援をしているだけなんです」

ちなみに、味噌の味は熟成期間によっても異なります。

一般的な麦味噌は1.5〜2ヵ月熟成させるところ、

「蔵づくり長期熟成 麦味噌」の熟成期間は6ヵ月。

味噌づくりには、麹菌の他に酵母菌の活躍も外せないというのですが、

熟成期間が長いと、酵母菌が麹菌の造った糖分を餌にするため、

甘みが抑えられ、辛口の味噌ができるそう。

「口あたりがとてもまろやかな麦味噌です。

『蔵づくり長期熟成 麦味噌』は地元向けのつもりでおりましたが、

おいしいと感じた味がその人にとってのおいしい味。

ご自身に合う味を見つけてもらいたいですね」

最後に、「蔵づくり長期熟成 麦味噌」の販売元である、

二反田醤油店の二反田新一さんがそうおっしゃいました。

知れば知るほど、奥が深い味噌の世界。

パッケージ裏の原料や熟成期間などを意識して、

自分好みの味噌を探してみてはいかがでしょうか?

毎日のみそ汁がもっと楽しみになるかもしれません。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

鷹の爪

とある催事場に足を運んだときのこと、

とても香ばしい香り漂う一角がありました。

その香りに引き寄せられるように集まる人だかりの中心には、

貫禄あふれる風貌の男性の姿が。

大阪堺市で100年余り、和風香辛料をつくり続けている老舗、

「やまつ辻田」の4代目、辻田浩之さんです。

「日本人は昔からほのかな香りを楽しんできました。

さらに、目でも辛みを味わってきたんです」

辻田さんが手掛けるのは、国産唐辛子を使った七味唐辛子。

それも、この時は高知県北川村で、

種から60~100年かけて育てられた「実生の柚子」もふんだんに加えた

「柚七味」の配合中でした。

その香ばしい香りと、豊かな色彩に、

自然と味覚が反応し、思わず唾液が溢れそうになります。

「唐辛子を使った食べ物といえば、何を思い浮かべますか?

漬け物、きんぴら、辛子明太子…、色々と使われていますが、

たぶん皆さん口にしているのは、ほとんどが外国産のものです」

辻田さんいわく、

現在、日本に流通している赤唐辛子の99%が外国産で、

その多くが「天鷹」に代表される中国産品種だそう。

そんななか、やまつ辻田で代々、こだわり続けているのが、

国産純粋種の「鷹の爪」。

よく耳にする名前ですが、

実は絶滅の危機に瀕している希少な唐辛子の品種なんだそう。

やまつ辻田のある大阪府堺市も、

昭和30年代までは鷹の爪の一大産地だったといいます。

ただ、複数の実が同時に収穫できる三鷹などの品種に対し、

一房ずつ摘み取る鷹の爪は、手間がかかるため採算が合わず、

多くの農家も栽培をやめてしまったのです。

そんななか、やまつ辻田では100年以上に渡り、

この鷹の爪の純粋種を守り、伝えてきているのです。

「国産の鷹の爪は香りが高い。

そして、辛みのもとであるカプサイシンは外国産辛口品種の約3倍。

香り、辛み、そして風味において、他に勝るものはありませんよ」

江戸時代の医師であり、学者であった平賀源内も、

72品種の唐辛子について解説した「蕃椒譜(ばんしょうふ)」の中で、

鷹の爪についてこんな記載を残しています。

「甚だ小さくして、愛すべき風情」

「食するには、これを第一とすべし」

そんな鷹の爪に恋していると話す辻田さんは、

その役割をこう表現してくださいました。

「名脇役。素材を汚さずに、引き立ててくれる存在」

確かに、麻婆豆腐やキムチなど、香辛料の味が強く効いたものと比べ、

日本での唐辛子の味わい方は、実に慎ましいものがあります。

千枚漬けやきんぴらごぼう、明太子にしても、

主菜の持っている本来の味を損なないほどのアクセントですよね。

さらに、そこに風味を求めるのも日本人ならではかもしれません。

唐辛子に6種もの香辛料を加えた七味唐辛子が、

日本生まれというのも、興味深い事実です。

江戸時代、江戸・両国の近く薬研堀(やげんぼり)で誕生した七味唐辛子は、

漢方薬を参考につくられ、当時は薬の一種として考えられていたそうです。

「薬味」という言葉があるように、それぞれの効能も無視できませんが、

今日まで日本人に愛され続けているのも、

その絶妙な風味のハーモニーからこそでしょう。

「ただ、それは一年中、同じじゃない。素材にはそれぞれの旬があります。

唐辛子の旬、山椒の旬、柚子の旬…。

それら原料のその時期にしか楽しめない香りを大切にしたいんです」

辻田さんがそう話す通り、やまつ辻田では旬の素材が生きるよう、

時期によって微妙に配合を変えているんだそう。

注文を受けてから七味唐辛子の配合を行うのも、

こうした理由からでした。

「モノを売るだけでなく、魂を伝えていきたい」

と話す辻田さんは、夜は地元道場の剣道師範としての顔も。

その子供たちに対する厳しくも愛情のこもった態度と、

唐辛子を語り接するときの態度が、妙にリンクしたのは、

そこにかける辻田さんの魂が同様だからなのかもしれません。

取材後、家で早速「極上七味」を、すき焼きの溶き卵に振っていただくと、

七味の香りと辛みが口いっぱいにふんわりと広がりました。

「国産鷹の爪、七味唐辛子を守り伝えていくことは、

日本の食文化を守ることです。

そして、それは自分の使命だとも思っています。」

そう話す辻田さんのつくる七味唐辛子から、

どこかやさしさを感じたのも、

辻田さんの魂が宿っていることの表れなのかもしれません。

昔ながらのレトルト食品

日本一周の道中、愛媛で立ち寄らせてもらった

西予市明浜町にある「無茶々園(むちゃちゃえん)」。

今から約40年前、

できるだけ農薬や化学肥料に頼らないみかんづくりをしていこうと、

立ち上がった生産者団体です。

そのネーミングは、無農薬・無化学肥料なんて無茶といわれた当時、

とにかく無茶苦茶がんばってみようと、名付けられたものでした。

環境にやさしいみかんづくりは、特色ある地域づくりにもつながり、

現在では、全国からIターンの若者が集まり、有機農業に取り組んでいます。

その若者のチームが、「ファーマーズユニオン天歩塾(てんぽじゅく)」です。

てんぽとは、この地方の方言で"無茶"を表し、

「てんぽなことすんな~」といえば「無茶なことしてんな~」という意味だそう。

そんな無茶々園の遺伝子を引き継ぐ天歩塾のリーダーに、

今回愛媛を再訪した際に、お会いすることができました。

村上尚樹さんは、石川県出身の32歳。

昔、バイクで全国を旅して巡るなか、

たどり着いたのが、ここ明浜町のくらし方でした。

「ここの気候風土、そして人々の距離感が心地よかったんです」

学生時代、大阪のテレビ局でアルバイトをしていた村上さんにとって、

仕事とくらしが表裏一体の明浜町のくらし方は、新鮮に映ったそう。

そして、しばらくこの地でくらしているうちに、

「こんな生き方もありかな」と思うようになったといいます。

「なんせ、ここの環境は"原始の工場"なんですよ」

村上さんがいう環境とは、この入り組んだ地形のこと。

宇和海に面し、さえぎるもののない丘陵地には、

陽が沈むまで太陽の光が注ぎ込みます。

そして、海からこんもりと隆起した山に囲まれているため、

ミネラルをたっぷり含んだ潮風が吹き込むのです。

そんな環境で、農業を営んでいた村上さんは、

数年前、とあることに気が付きます。

夏場に盛んなシラス漁の網が、冬場には眠っていたのです。

有機栽培の野菜にシラス漁用の網、そして太陽と潮風。

これらが組み合わさり、村上さんが思い付いたのが、

「乾物」でした。

それまで天歩塾では、野菜は生鮮として出荷していましたが、

不ぞろいなものや傷物の野菜は、自家消費か廃棄するしかありませんでした。

そんな野菜を加工して、乾物にすれば、

価値を見いだせるのではないか。

こうして生まれたのが、「切り干し大根」。

大根は、沿岸で天日干しすることによって、

太陽の光とミネラルをたっぷり含んだ潮風にさらされ、

長期保存を可能にしました。

乾きかけの切り干し大根を一口いただくと、これがとても甘い!

さらに、これまで畑の堆肥にされていた大根の葉も、

茹でてカットし、乾物にすることで、商品化に着手。

このように、これまで価値を見いだされずに捨てられてきた野菜たちが、

乾物となることで、日の目を浴び始めているのです。

「乾物って、いわば昔ながらのレトルト食品ですよね」

前回ご案内いただいた、無茶々園で企画を務める高瀬英明さんもそう話す通り、

これなら野菜を買っても余らせがちな、一人暮らしの人たちにとっても、

必要な分だけ湯がいたり、スープや麺に入れたりして食せるのがいいですよね。

「田舎が成り立っていくためには、仲間が必要です。

そのためには雇用を増やさないと」

村上さんがそう話すように、このアイデアによって、

大型設備を導入することなく、産地の経済にも活力を与え始めています。

現に、天歩塾の加工場には、

各地から移住してきた若者たちがイキイキと働く姿がありました。

ちなみにパッケージのデザインは、地元のデザイナー井上真季さんが担当。

なんとこの方、以前高知で取材させていただいた、

地デザイナーの迫田司さんのお弟子さんでした。

もともと地元にある資源を見直し、

いわば昔からある保存の技法から生まれた、無茶々園・天歩塾の乾物。

町を活性化するためのアイデアは、

意外と身近に眠っているのかもしれません。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

我が子菓子

小さい頃、家庭で食べたおやつの味を覚えていますか?

それらはお煎餅にかりんとうなど、とても素朴な味。

だけど、どこかホッとする懐かしい味として脳裏に刻まれています。

「大切な我が子に安心な菓子を与えたい」

愛媛県喜多郡内子町にある、宮栄商事有限会社の作る

「我が子菓子 善蔵シリーズ」は、店主のそんな想いから生まれました。

宮栄商事は昭和14年に、食器やお菓子の卸・小売店として創業。

その後、仕入れていたお菓子の製造元が廃業してしまうなどあり、

自分たちでも一部のお菓子を作るようになったそう。

「どうせ作るなら、自信を持って売れるお菓子を作りたいと思いまして」

宮栄商事・3代目の宮瀬貴久さんは、

大学卒業後、大手食品会社と菓子問屋で修業を積んだ後、

家業の宮栄商事に入社。

「自分の子どもに食べさせても安心なものを作りたい。

そうすれば、みんなにも受け入れられるはずだと思ったんです」

宮瀬さんの作るお菓子は、

そのコンセプト「多くを加えず、手を加える」の通り、

保存料、香料などの添加物を一切加えていません。

「昔ながらのお菓子は、もともと添加物など使っていないですからね」

そう話す宮瀬さんは、地元産の素材を使った

新商品開発にも乗り出しています。

工房へお邪魔すると、ちょうどその商品の製造中。

「どうぞ食べてみてください」

そう言われ、ひと口食べてみると、そのフワッとした食感と

意外な酸味と塩味に驚きました。

これは、内子町で栽培された、

"イタリアントマト"を使用したお煎餅でした!

「水の代わりにトマトピューレを使っています。

以前使っていた機械だと、分厚くしかお煎餅を焼くことができず、

しんなりとしか仕上がらずに、一時はあきらめたんです…」

そんな折、機械が壊れてしまい、新しく機械を入れ替えたことで、

うす焼きが可能になったと宮瀬さんは振り返ります。

それでも、"サクッ"とした食感を表現するのに苦労したそう。

そこで、試行錯誤のうえ、米粉を使用することに行き着いたといいます。

こうしてできた「米粉のとまと煎餅」は、小麦粉、卵不使用なので、

アレルギーのお子さんにも安心して食べていただけます。

また、おやつとしてのみならず、

ひと口食べた瞬間に、「これはチーズとワインに合う!」と直感しました。

「このとまと煎餅は、うちの子たちの一番のお気に入りになりました。

手づくりの、まかない料理みたいな我が家用のお菓子ですが、

一人でも多くの人に届けていきたいと思っています」

宮瀬さんが「地味で素朴だけど、飽きずに食べ続けることができる」

と話す、我が子菓子の一部は、

無印良品のFound MUJI 取り扱い店舗でもお買い求めいただけます。

ちなみに、愛媛には柚子の皮を砂糖と醤油で味をつけて煮詰めた

「ゆねり」という郷土料理があり、ごはんのおかずに食べるそう。

ゆず入り芋菓子には、このゆねりの製法を用いた柚子が使われているといい、

お芋と柚子の他にないハーモニーを味わうことができます。

愛媛県の内子町で、一つひとつ手で作られている我が子菓子は、

まさに多くを加えず、手を加えた自然の味わい。

それがまた懐かしい味として、子どもたちの記憶に残っていくことでしょう。

鳥取砂丘らっきょう

鳥取県といって、想像する方も多いであろう「鳥取砂丘」。

東西16km、南北2km、起伏は日本最大の47mにも及ぶもので、

昔も今も多くの観光客を魅了してやみません。

この鳥取砂丘に代表されるように、

鳥取県内には砂地の土壌が多く存在します。

砂地というと水はけが良く痩せた土壌のため、

植物が育ちにくい印象がありますが、

鳥取には、その環境を逆手にとった特産品がありました。

「砂丘らっきょう」です。

らっきょうは、砂地や荒廃地などの痩せた土壌でも育つという特性を持っており、

鳥取砂丘の東部の福部町には、120ヘクタールに及ぶ

砂地のらっきょう畑が広がっています。

夏場には砂地の表面温度は60~70℃にまで上昇し、

冬場には雪に覆われることのある過酷な環境下でも、

らっきょうはたくましく育つそう。

かつて「不毛の地」と呼ばれた砂丘地での農業は、水の確保が最大の課題でした。

浜井戸から桶で水を汲み、炎天下のなか天秤をかついで畑に何度も水を撒く作業は

「嫁殺し」と呼ばれるほど過酷なものだったとか。

この環境を改善しようと戦後、鳥取では日本初のスプリンクラーを導入するなど、

様々な技術開発が進み、不毛の地は特産品が生産される優良農地へと生まれ変わったのです。

そんななか、オーガニックで

らっきょう栽培に取り組まれる方がいると聞いて、訪ねました。

鳥取市気高町(けたかちょう)で

「鳥取らっきょう本舗」を営む田中正貢さん。

「健康食品ともいわれるらっきょうなんですから、

オーガニックの方がいいでしょ」

そう、健康そうな表情で話す田中さんは、

今から6年ほど前にサラリーマンから農家へと転身されました。

もともと農薬を売る仕事もしていた田中さんでしたが、

口から入れるものが体を作っているという意識が高まっていき、

食べる人のことを考えた野菜づくりをしたいと考えるように。

無農薬での収穫量は、農薬を使った時の1/10ほどだそうですが、

はじめから無農薬栽培を手掛ける田中さんの畑では、

徐々に収穫量も高まってきているそうです。

田中さんのらっきょう畑にお邪魔すると、

そこにはらっきょうと雑草が共存する光景が広がっていました。

「雑草の根が水分を蓄え、微生物がはびこる。そして、その周囲に栄養分が溜まる。

この雑草こそが、おいしいらっきょうを育てる鍵なんです」

一見、分かりにくいのですが、実はこの畑も砂地。

水はけの良い砂地で水分を蓄えるために、雑草は重要な役割を担うのだそうです。

「よかったら少し持って帰りませんか?」

そう言いながら、田中さんが掘ってくださったオーガニックらっきょうは、

しっかりと根を張りながら育った、生命力にあふれるものでした。

「収穫のたび、この大地からの恵みに喜びを感じるんです。

これを枯渇させることなく、限りなく自然の状態で、

後世に引き継いでいくことが、私たちの責任だと思うんです」

今では、土よりも砂地の方が作業しやすいと話す田中さんは、

らっきょうのみならず、様々な在来種の栽培にまで着手。

そして、こうした動きを個人的なものにとどめるのではなく、

この夏「鳥取オーガニックマーケット」を立ち上げ、

地域ぐるみの取り組みを始めていました。

高知のオーガニックマーケットにヒントを得たというこのマーケットは、

7月からの毎週土曜日開催で延べ2300人が訪れるほど、

定番化しつつあるそうです。

「自分で作ったものを、自分で売る。

自分が欲しいものを、作った人から買う。

このシンプルで無駄のない行為のなかに、

なんともいえない安心感と充実感を覚えるんですよ」

「まぁ昔に戻っているだけなんですけどね」

と、田中さんは優しく微笑みました。

砂丘地帯という不毛な土地を、優良な農地へと変革した

鳥取の乾燥地における農業技術。

それらに感謝し、後世につないでいこうと努力を惜しまない人たちの姿。

与えられた環境を、より良くしようと耕す姿勢を、

鳥取からは教えられているようです。

原木われ椎茸

1980年、無印良品が生まれた年に発売された、

「こうしん われ椎茸(しいたけ)」。

生のものと比べ、旨みも風味も豊かで、高額だった干ししいたけを、

不ぞろいや割れたものも一緒に販売することで、市場に安価で流通させたのです。

「大きさはいろいろ、割れもありますが、風味は変わりません」

パッケージに印刷されたそのコピーには、

「訳あって安い」という無印良品の理念が込められていました。

それから三十余年。

市場環境は変化し、原木栽培が主流だったしいたけは、

菌床栽培(おが粉等をブロック状に固めたものに種菌を接種し、

きのこを栽培する方法)が、全体の約85%を占めるほどになりました。

現代において原木しいたけはもはや希少な存在ですが、

今でも原木でしかしいたけを栽培していないという地域があります。

長崎県の対馬(つしま)です。

海からこんもりと山が突き出したような地形の対馬には、

コナラやアベマキといった落葉樹が豊富にありました。

その風倒木などに、大陸から飛来する胞子が付着したのが、

対馬の原木しいたけのはじまりといわれています。

「対馬でも一時期、しいたけの菌床栽培がされたこともありました。

ただ、やっぱり原木栽培のものには敵いませんでした。

以来、誰が作ったしいたけでも、対馬産のものはおいしいと思ってもらえるよう、

原木栽培一筋でがんばり続けていますよ」

そう話すのは、とても朗らかな笑顔が印象的な永尾賢一さん。

対馬市で10名ほどしか認定されていない、原木しいたけマイスターの一人です。

永尾さんのほだ場(原木しいたけの栽培場所)を訪ねると、

そこには、見渡す限りに立てかけられた原木の光景がありました。

主に使われている原木は、アベマキやクヌギ。

いわゆる"ドングリ"ができるような木が、栽培に用いられています。

この原木に、等間隔で無数に打ちつけられているのが、

しいたけの菌です。

この菌が、原木に蓄えられたいっぱいの養分を吸収しながら、

夏場を越えて、秋から冬にかけてしいたけが生えてくるのです。

「おいしいしいたけが育つ環境は、人間にとっても気持ち良い環境なんです。

夏場は風が通って涼しく、冬場はぬくい(暖かい)。

いかに子育てに最適な環境を選ぶか、これが大事なんです」

そう話す永尾さんについて、今度は森の中にあるほだ場を訪ねると、

そこは木漏れ日が注ぎ込む、気持ちの良い環境です。

「むかで伏せ」と呼ばれる絶妙な組み方で並べられているのも、

できる限り陽の光が当たるようにとの工夫からでした。

それでも毎年、思うような天候にならないのが自然。

冬の寒さで、しいたけの成長が遅くなったときには、

袋がけで対策していたこともあるそうです。

「そうすると、"余計なことはすんな"としいたけから言われるんですよ。

現に、袋がけして育てたしいたけは、食感がいまいち。

やっぱり、自然のままに育ったしいたけが一番、おいしいんですよね」

こうして自然の力で育った原木しいたけは、

香り高く、身が締まっていて、肉厚です。

ただ、なかには厳しい自然環境の中で

割れたり、形がいびつに育ったものも。

「割れていても風味は一緒ですよ。

干すことによって、さらに旨みも凝縮されているんです。

良かったら食べてみませんか」

水に浸して戻した干ししいたけを、

永尾さんがバターと塩コショウでササッと調理してくださいました。

お言葉に甘えて、一口食べさせていただくと、

その歯ごたえと、口いっぱいに広がる風味に驚愕。

浸しておいた水には、しいたけの旨み成分、グアニル酸が溶け込み、

簡単に出汁もとれていました。

「おいしいでしょう。森を食べているようなものですから。

良い食品は、毎日食べていても飽きないのですよ」

満面の笑みで話す永尾さんの食卓では、

煮物から、炒め物、お味噌汁など、様々な料理にしいたけが使われるそう。

なんともうらやましい限りですが、

思えばしいたけはパスタやハンバーグソースなど、

和食のみならず洋食などとの相性も良いですよね。

干ししいたけなら、戻し水で簡単に出汁がとれてしまうのも嬉しいところ。

ちなみに、干ししいたけは急いで戻すのではなく、

冷水でゆっくりと戻すのがよいといいます。

我が家の食卓も早速、しいたけのおかげで、旨みも風味も豊かになりました。

そんな永尾さんをはじめとした、

対馬の生産者が丹精込めてつくった原木しいたけが、

12月7日(土)から、

無印良品 MUJIキャナルシティ博多で始まる

「Found MUJI九州」で、限定販売される予定です。

12月7日(土)14:00〜は、しいたけマイスター永尾さんのトーク&試食イベントも。

(参加費無料)

無印良品としては1980年以来、三十余年ぶりに「われ椎茸」が復活です。

しかも、価格は当時と同じ568円。

原木しいたけの風味を手軽にお試しいただく絶好の機会です。

近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください♪

対馬の海と森が育てた塩

長崎県に属する島、「対馬」(つしま)。

九州と韓国の間の対馬海峡に浮かぶことから、"国境の島"と呼ばれています。

長崎空港、福岡空港から飛行機で約30分、

または博多港からフェリーで、4時間前後で行くことができます。

対馬は島の約89%が山地で、山のミネラルがそのまま海に注ぎ込んでいます。

「対馬の海はとてもキレイで海藻の宝庫。

これだけの海と海藻があるんだから、それを活かした塩を作りたいと思いまして」

株式会社白松の浜御塩(はまみしお)工房を訪ねると、

代表の白木桂介さんが迎えてくださいました。

「もともとは塩の輸入からスタートしました。

専売法解禁後、やはり国産の塩づくりがしたいと思うようになり、

日本全国の塩を調べていくなかで、対馬にたどり着いたんです」

白木さんたちは、"アラメ"や"ホンダワラ"といった海藻を使った

藻塩の作り方を独自に開発。

その作り方を見せていただきました。

まず、取水した海水を逆浸透膜や立体式塩田で濃度を上げていきます。

続いて、塩分濃度の上がった海水に海藻を入れて煮詰め、

平釜で炊いていきます。

海藻をじっくり煮詰めることで、旨み成分が海水に溶け込んでいくのです。

また、この工房では他では見たことのない、

珍しい現場を目にすることができました。

それは、塩工房とパイプでつながったこの小屋の中にあり、

入るとヒノキ風呂のような、木の香りが漂います。

それもそのはず、こちらの塩工房では2011年からバイオマスボイラを導入。

木材チップを燃やして、その蒸気熱を使って釜を焚いていました。

「うちの塩づくりの理念は『ミネラル還元運動』なんです。

山のミネラルが海になり、海水とそこで育った海藻から塩ができる。

燃料には対馬の山から採れる間伐材を利用しています」

工場長の権藤正展(ごんどうまさのぶ)さんが

ボイラ導入の背景を以下のように語ってくださいました。

「木材チップの場合、重油の変動にも振り回されないし、

地域の業者からチップを購入するので、地域内循環が可能になります」

こうして地元の木材と海水、海藻を使ってできた塩は、

まさに対馬の海と森が育てた味。

塩を口に含んでも、しょっぱさをほとんど感じずに

むしろ甘みを感じるほどです。

世界中の塩を知る白木さんに世界の塩との違いを聞いてみました。

「岩塩は塩自体の味が主張するので、お肉などに合います。

一方、海水からできる塩は、食材のうまみを活かしてくれる。

おにぎり、天ぷら、野菜などに合いますね。

海水はそもそも体の蘇生成分に似ているから、

体に入れても抵抗を感じないと思います。

体にスーッと溶けるように吸収されていくはずです」

同じ塩でも、海水からなのか岩塩なのか、はたまた塩湖水なのか、

海藻を入れるのかなどの原料によっても、

釜炊きなのか天日干しなのかなどの製法によっても、味が変わってきます。

その日のメニューや好みによって塩を使い分ける。

それだけで普段の食卓が豊かになるかもしれませんね。

※対馬で作られている「浜御塩(はまみしお)藻塩」は、

Found MUJI取り扱い店舗でお買い求めいただけます

未来に伝える、伝統の醤油づくり

「機(とき)有るべし」

これは、兵庫県養父市(やぶし)にある、

大徳醤油株式会社がつくる醤油です。

「戦後、醤油づくりの姿が変わってしまいました。

もろみに熱を加え、培養酵母を添加することで熟成期間を短縮し、

大量生産・低価格販売を実現しました。

生産量だけみれば、大手の醤油メーカーだけで、

日本で使われるすべての醤油がまかなえる。

そんななか、私たちみたいな小さな醤油蔵の存在意義は何かを考えながら、

醤油づくりをしています」

企画営業部部長の浄慶(じょうけい)拓志さんが、

醤油業界に関するいろはから、丁寧に教えてくださいました。

浄慶さんによると、全国に1400軒ほどある醤油蔵のうち、

きちんと原料から仕込んでいる蔵は少なく、

また、原料を見てみても、市場に出ている醤油の80%以上が

脱脂大豆を使用しているそう。

脱脂大豆とは、大豆から溶液で油を抽出した後の、形を成さない大豆のこと。

大豆と聞いて想像する丸いままの大豆からできた醤油は

市場の醤油のわずか15%というから驚きます。

「醤油づくりにおける大豆の自給率は約6%、小麦の自給率は約9%。

自分たちが食べる分くらいは、自国でまかなっていきたいですよね」

外国産の原料を使用する蔵がほとんどのところ、

大徳醤油では、国産原料の醤油づくりにこだわります。

原料の丸大豆は地元但馬地方でつくられたものと、

熊本県の契約農家にお願いしているもの。

小麦はお隣の豊岡市でつくられているもの、

塩は長崎県崎戸島産のものをそれぞれ使用しています。

ただ国産というだけでなく、生産農家とのつながりを大切に、

生産農家と消費者をつなぐ存在でありたいと、浄慶さんは話します。

さらに、冒頭でご紹介した「機有るべし」には、

北海道の契約農家が栽培する、有機大豆と有機小麦が使われています。

「日本の有機農業の先駆者の一人が、

『有機はすべての生命の活動を表したよい言葉だ』と伝えたと聞いています。

醸造という行為は、幾億の微生物の命の活動をいただくことだと思うので、

この醤油にも『すべての命は機(とき)なくしてはありえない』

という意味を込め、"機有るべし"と名付けました」

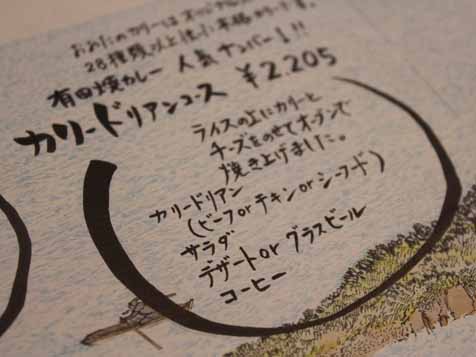

実はこの醤油、無印良品のCafé&Meal MUJIの調味料として使用されています。

国産原料でつくられた醤油自体が希少であるなか、

有機栽培の原料が使われている醤油がいかに貴重であるかを知りました。

また、大徳醤油が守っているのが、日本の伝統である"天然醸造"の醤油づくり。

天然醸造とは、四季の温度変化の中で、

蔵にすみ着いた微生物が醤油を醸していくことで、

醸造に1年以上の時間をかけています。

「人が醤油をつくっているのではなく、微生物が醤油をつくっている。

私たち人間にできることは、いかに微生物のすみやすい環境をつくるかだけです」

蔵を見せていただくと、そこには地元の杉でつくられた、

珍しい四角い桶が並んでいました。

杉は、微生物がすみやすい自然の環境であるものの、

メンテナンスなどの問題から、杉樽ではなく、

ホーロータンクを使う蔵が一般的に増えています。

大徳醤油では、この先仮に桶職人がいなくなっても

工事でメンテナンス対応できるようにと、

このような四角い桶にしているといいます。

「農村ではかつて、自分たちがつくった畑の大豆と小麦を原料に、

家庭で醤油をつくっていました。

私たちは規模が大きくなっても、家庭の醤油づくりを原点にしたいと考えています。

命を育む食べ物が、工場ではできて家庭でつくれないものであってはならない」

こうした考えのもと、大徳醤油では麹を販売し、

家庭で試せる手づくりしょうゆキット「こうじ君ともろみさん」

も企画・販売しています。

Café&Meal MUJIのスタッフも、過去に何度か蔵見学にお邪魔しており、

その際に醤油づくりを体験していました。

今回は昨年5月に仕込んだお醤油を搾らせていただくことに!

1年以上熟成したもろみをガーゼの上にのせると、

手を添えるだけで、すーっと醤油が滴り落ちました。

できたての生醤油の味は、とても香ばしく、

しょっぱさの後にコクと甘みを感じます。

「初めにお話ししたように、

日本の伝統である醤油づくりが、合理化によって変わってきてしまっている。

だからこそ、伝統が残っているところは、

それを未来に伝える義務があると思うんです。

私たちが小さい醤油屋のモデルになれるように今後も発信していきたいです」

今回伺った浄慶さんのお話は、とても納得感があり、

終始うなずきっ放しでした。

伝統的な天然醸造と原料にこだわる姿勢は、

本来あるべき食づくりなんだと思います。

時代によって変わる業界の中で、つくり手は何を成し遂げるのか。

醤油に限らず、モノが手軽に手に入ってしまう現代において、

つくり手のものづくりに懸ける思いこそが、

その味やモノの違いにつながってくるように感じました。

蛇紋岩米

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

新緑の季節に植えられた稲の苗もすくすくと育ち、

田んぼもすっかり黄金色へと変わりました。

新米、収穫の季節です。

Café&Meal MUJIで使用しているお米、

「蛇紋岩米(じゃもんがんまい)」の収穫のため、

兵庫県養父(やぶ)市を訪れました。

ご案内いただいたのは(有)浄慶米穀の代表、淨慶俊一さん。

冒頭のことわざは「人格者ほど謙虚である」というたとえですが、

そんな表現がぴたりと当てはまるような方です。

「蛇紋岩とは、表面に蛇のような紋様が見られる岩石のことをいいます。

尾瀬や遠野などでも見られる岩石で、宮沢賢治なんかも好んで集めていたそうですよ。

そんな蛇紋岩が広がりまとまった土壌は、全国的に見てもここだけなんです」

そう教えていただいた浄慶さんの背景に広がる岩石こそが、蛇紋岩。

近くで見ると確かに蛇の紋様のような、遠くから見るとキラキラ輝く岩石で、

とてももろくて崩れやすいんです。

この蛇紋岩を、養父市を流れる八木川が削り、

土壌にマグネシウムとカリウムなど、多くのミネラル分をもたらします。

田んぼの水源である八木川に流れるのは、

氷ノ山や鉢伏山系からの清らかで冷たい水。

加えて、適度な日照時間と、昼夜の高い温度差が、

おいしいお米が育つ絶好の環境なんだそうです。

稲刈り当日も、日差しは強いけれど風は涼しい、

絶好の刈り取り日和。

Café&Meal MUJIの店長たちとともに、鎌を片手に刈り取り開始です!

「体は稲に向かって真っすぐ!鎌は手前に引くように!」

農家の方々の的確なご指南を仰ぎながら、

次々と稲穂を刈っていきました。

実際にやってみると、その鎌の切りやすさに驚かされながら、

刈り取った稲穂を握りしめていると、なんともいえない喜びの感情が湧いてきます。

昔から五穀豊穣を祈願するのも、分かるような気がします。

足腰が堪えはじめたところで、今度はコンバインの登場。

刈り取りから脱穀までを一気に行える文明の利器です。

こちらも農家の方の丁寧なご指導のもと、

徐々にスタッフたちも自身で操縦できるようになっていきました。

少々、表情が硬めですが…(笑)

こうして収穫された稲は、

次々とコンバイン内で脱穀されていきました。

収穫に参加したCafé&Meal MUJIの店長は、

「普段、なにげなく提供していたお米のルーツが知れて、

お米を炊く時も、提供する時も、気持ちが変わりそうです」

など、感想を述べていらっしゃいました。

Café&Meal MUJI、Found MUJIを扱う一部のお店でも、

蛇紋岩米の新米が並び始めています!

帰りがけ、ご指導いただいたJAたじまの堀田和則さんに、

この辺りにしか生息しない生物がいると聞いて、ご案内いただきました。

コウノトリです。

「日本においては、一時絶滅したコウノトリでしたが、

兵庫県では、1989年に旧ソ連からもらい受けた幼鳥から人工繁殖に成功。

それからというもの、コウノトリが生息しやすい環境を取り戻そうと、

但馬地区では、無農薬・減農薬栽培に取り組んでいるんです」

堀田さんがそう語る通り、

車中から眺めた、野生のコウノトリがのびのびとエサを取る姿からは、

多様な生き物が生息する様子がうかがえました。

近くにコウノトリも生息し、

全国的にも希有な蛇紋岩土壌で育まれた、蛇紋岩米。

炊きあがりのふっくらとした少し大きめの粒は、

冷めてももちもちとした食感でおいしいんです。

その甘く優しい味わいは、

それを育んできた環境から生まれるものなのだと感じました。

本枯節

日本のだし文化を支える、カツオ節。

カツオを干す、カツオを燻す、などが転じて、

「カツオ節」と呼ばれるようになったといわれています。

戦国時代には、"勝男武士"として、

戦に勝つための武士の戦陣食として好まれていたそうです。

米食中心の文化が形成されて以来、大豆製の発酵調味料と並んで、

"カツオの煎汁"は日本人の食卓で支持されてきました。

最近の研究では、カツオに含まれる旨み成分「イノシン酸」が

昆布だし等に含まれる旨み成分「グルタミン酸」を引き立てると確認されたのです。

北前舟の終着地、大阪で花開いた昆布だしに対して、

カツオ節は、主に太平洋岸の地域で発展。

なかでもカツオの水揚げ量の多い鹿児島県、高知県、静岡県が産地で、

約半数が、鹿児島県の枕崎と山川といわれています。

その主要産地の一つである、枕崎を訪れました。

回遊魚であるカツオの漁は南西諸島にまで及ぶため、

薩摩半島の南岸に位置する枕崎は、水揚げ漁港としては絶好の立地。

なおかつ、年間の平均気温18度と温暖な気候は、カツオ節生産には適しており、

薩摩藩の庇護もあって、一大産地へと発展したそうです。

この地で1935年からカツオ節を製造し続ける、マルテ水産株式会社を訪ねると

続々と水揚げされたカツオが運び込まれていました。

この日、運び込まれていたのはソウダガツオ。

一般のカツオと比べると、少し小ぶりです。

運び込まれたソウダカツオは、職人の手によって、素早くさばかれていきます。

大きなソウダカツオになると、3枚に卸された後、背中側と腹側に切り分けられます。

背中側を雄節、腹側を雌節と呼び、ぴったり合うものは世界に一組だけなので、

"鰹夫婦節"として、昔から結納や結婚式の引出物として選ばれてきました。

卸されたソウダカツオは、煮熟(しゃじゅく)の工程へ。

マルテ水産の鮫島喜一郎専務は、この工程が最も大切といい、

過熱による急激な身の収縮で亀裂ができるのを防ぐため、

鮮度の良いカツオは、低温でじっくりと煮ると教えてくださいました。

そして骨抜きや修繕されたカツオは、焙乾(ばいかん)と呼ばれる、燻す工程へ。

昔からカツオ節が保存食といわれるゆえんはここにあり、

燻すことによって、カツオの脂の酸化を防止し、

雑菌の発生を防ぐ効果があるといいます。

燻すための木材は、県内か隣県で間伐されたカシ類や桜の木。

間伐材の利用先で頭を悩まされる地域が多いなか、とても重宝されているそうです。

敷地内には、大量の木材が運び込まれていました。

焙乾の作業は部位によって6~15回も繰り返され、

じっくりと内部の水分を蒸発させていくんです。

燻した後のムロ節

燻した後のムロ節

ほとんどの産地ではこの時点で出荷され、市場の80%以上はこの荒節で占められています。

しかし、ここ枕崎では、カツオ節の旨みを決定づけるために、

伝統製法に則り、もう一手間加えられたものも作られていました。

「カビ付け」です。

かつて江戸までの道中、カビの発生に悩まされた土佐藩産のカツオ節が、

かえって味が良いと好評を得たことから、生まれた製法なんだとか。

カビ付けによって、

焙乾だけでは除去しきれないカツオ内部の水分を取りのぞくのです。

さらに、カビ菌によって脂肪とタンパク質が分解されるため、

より透明度の高い、香りと風味あふれた旨み成分が生みだされるんだそう。

カツオ節が"発酵食品"と呼ばれるゆえんは、ここにありました。

カビ付け、日干しを4カ月から1年繰り返し完成したものを、

「本枯節(ほんかれぶし)」と呼び、最上級のカツオ節として扱われるのです。

これだけ長い期間かけて水分が取りのぞかれ、旨みが凝縮された本枯節は、

たたくとカンカンと高鳴りするほど。

この音こそが、極上のカツオ節の証なんだそうです。

「本枯節でとるダシの味は、やっぱり上品ですよ。

カツオの風味が格段に違う」

鮫島専務はそう語ります。

幼い頃から本物のカツオだしの味で育った鮫島専務は、

こうも続けてくれました。

「毎日忙しくても、週に3回ぐらいは家族団らんしながら、

おふくろの味を子どもに伝えていってほしいんです。

このカツオ節によって、少しでもその手助けになればと。

その味で、子どもがすくすくと育てば、

日本の味をつないでいくことになりますから」

現に鮫島専務の息子さんたちは、帰郷のたび、

カツオだしのきいたおみそ汁の味で、

故郷へ帰ってきたことを実感するそうです。

早速、私たちも削った状態の「花かつお」を持ち帰り、

自宅でダシから取ったおみそ汁を作ってみました。

お湯を沸かせて火を止め、花かつおを入れて待つこと3分。

想像以上に手軽に、カツオの風味広がる、

いつもより深い味わいのおみそ汁に仕上がりました。

毎日とは言わないまでも、週末ぐらいは、

ダシ料理に挑戦してみるのも良いかもしれません。

日本が生んだ独特の旨み文化、カツオ節は、

これからも親から子へと食卓で引き継がれていってほしいものですね。

バカ正直な、味噌造り

各地によって味の異なるお味噌。

これまで、長野県の「米味噌」や愛知県の「豆味噌」、

山梨県の「調合味噌」を取材しましたが、

鹿児島県では「麦味噌」の醸造元を訪ねました。

「昔は味噌を持って、味見してもらいながら歩いたものです」

営業活動を行うようになったのはここ数年と話すのは、

1964年創業「山門(やまど)醸造」の代表・山門タキさんです。

山門醸造は、毎年冬になるとツルが渡来する出水市(いずみし)にあり、

タキさんのご主人である先代の故・山門康之さんが

地域の人からお土産用に頼まれて造り始めたといいます。

そのお味噌は、ツルを見に来た観光客をはじめ、口コミで全国に広がり、

先述したようにほとんど営業活動をすることなく、多くの人に愛されてきました。

私たちが取材にお邪魔していた時にも、

ちょうど電話で注文が入っていましたが、それは名古屋の方からでした。

各地で味噌が造られているなか、全国の方から愛されている理由は

どこにあるのでしょうか?

「先代は曲がったことが大嫌いでした。

なるべく原価を下げて、おいしいものを安く提供したいと

バカがつくほど正直にやってきて、今もその想いを継いでやっています」

蔵をご案内いただくと、随所にその証を見ることができました。

まず、大豆を蒸しているこちらのシーン。

蒸篭(せいろう)を使っている醸造元も今時珍しいと思いますが、

ボイラーの燃料は重油ではなく、薪。

近所で解体された家の木材が集まる仕組みになっていました。

また、水は地下水を利用。

さらに、1日約1.9トンを仕込むという味噌造りですが、

そのすべての工程における作業が機械ではなく、人の手によるものでした。

どこか懐かしさと優しさを感じるパッケージは、

防腐剤等の添加物不使用のため、真空包装にしていません。

そのため、夏場はゆるくなってしまい、流通には難しいそうですが、

「横着したら絶対にダメ!正直な商売をしないとね」

とタキさんは話します。

取材後、山門みそを使ったお味噌汁を出していただきました。

見た目は、お味噌汁というよりも白いスープといった感じ。

ひと口いただくと、ふわっとした甘みと深み、

そして香りが口いっぱいに広がりました。

一般的に九州のお味噌は麦麹を使う麦味噌であり、甘みの強さが特徴です。

関東出身のキャラバン隊は米味噌の味に慣れているせいか、

甘いお味噌にはじめ少し戸惑いました。

しかし、この山門みそを使ったお味噌汁は

これまで口にした麦味噌のお味噌汁とは違い、自然の甘みがしたのです。

恐らくそれは甘味料などを一切使わずに、

また、人の手によって造られているからではないでしょうか。

「昔、東京で展示会をした時には、お客さんに安すぎて怪しい…

って、敬遠されたんですよ。

だけど、主人は『味を見てから買ってくれればいい』と商品を渡していました。

結果、他のお客さんも連れて翌日戻ってきてくれましたけどね」

「販売価格を変えずに造り続けるのは正直大変ですが、

全国のお客様が喜んで使ってくださっているので、

正直に、慎重にこれからも続けていきたいと思っています」

山門さんご夫妻が50年余にわたり、守り続けてきた「山門みそ」の味は、

Found MUJIの取り扱い店舗でも、お買い求めいただけます。

青みかんのジュース

熊本市内から車で40分ほどの河内町(かわちまち)。

この地では、キラキラと光り輝く有明海を眼下に、

200年以上前から、みかん栽培が行われてきました。

「この町で生まれて、この町に嫁いだ私ですが、

その当時、河内は活気があり、周りからうらやましがられていたものです。

しかし、ある時、この土地の価格が下落していることを知りました。

このままじゃ嫁に来る人がいなくなって、

子どももいなければ学校もつぶれてしまう…

"えらいこっちゃ"っていう危機感の始まりでしたね」

そう当時を振り返るのは、

株式会社オレンジブロッサム・代表の村上浮子さんです。

河内町を元気にするために自分に何ができるか?

3年間女性経営者の会に参加した村上さんは、

みかんジャムづくりからスタートしました。

「やっぱり加工だ!って思いました。

果実として出荷する場合は、収穫量や品質によって毎年

買い取り価格が変わってしまいますが、

加工品であれば価格が変動しないですから」

そうして、2001年に会員を募り、47名で

「フレッシュ河内グループ」を設立。

会員はみんな30~50代の主婦たちです。

「憧れられる女性が増えれば、地域は変わると思ったんです。

それから、ものづくりは1人より10人、10人より100人でやった方がいい」

ある時、会員同士で話をしていると、

栽培時に間引く目的で落としていたみかんを使って、

自分たちのお母さんたちがジュースを作ってくれていた

という思い出話になりました。

あの懐かしい味を再現して商品化できないか?

ジュースに使うのは、8月のお盆過ぎに摘果する青みかんのみ。

村上さんたちは、青みかんの収穫量を確保するために、専用の畑も作りました。

村上さんの青みかん畑に連れて行っていただくと、

そこはとてもワイルドな畑でした。

「クモの巣に気をつけてくださいね。うちの畑はクモの巣だらけだから(笑)

でもそれだけ安心・安全って証拠ですよ」

これらの青みかんは、熊本県が認証する、

熊本型特別栽培農産物「有作くん」基準により栽培されているそう。

そんな青みかんをまるごと搾ったジュースがこちら。

「青二彩(あおにさい)」

1本(600ml)あたりに約50個のみかん果汁が使われており、

さわやかな酸味と少々の苦みが凝縮されています。

「私なんかはストレートで毎日飲んでいますが、

はちみつと水で割ったり、炭酸水やお酒と割ってもおいしいですよ。

青みかんには『ヘスペリジン(ビタミンP)』という

アレルギー抑制効果や血流の改善に働きがあるという成分も

多く含まれているので、健康や美容にもいいんです」

熊本県産業技術センターの研究によると、

青みかんの果汁や果皮成分には、

花粉やホコリをはじめとして、鼻水・くしゃみ・目のかゆみ等

アレルギー症状の緩和や予防対策に効果がある

という分析結果が出ているといいます。

熊本県産業技術センターは、産業技術や農林水産物の加工に関する

研究開発、指導などを行う、熊本県が設置した技術支援機関。

ここでは"県内産業の技術部"という位置づけで、日々研究を重ねています。

村上さんたちも産業技術センターのアドバイスをもとに

商品づくりを行っています。

「やっぱりプロの人たちに相談できるのは心強いです」

と村上さん。

オレンジブロッサムでは、青みかんの果汁や花、果皮を使って、

他にも、ビールテイスト飲料や紅茶、ぽん酢、石けんなども手がけていました。

商品は「安心・安全・無駄をなくす」が合言葉だと、

村上さんはいいます。

「私は河内弁しか話せないおバカさんだけど、

どうせなら、好きなものに囲まれて、楽しく死にたいわね。

それからこの河内の町に後継者を作りたい」

村上さんの飾らない姿と、

河内町の良さを発信していきたいという強い想いが、

周りを巻き込み、どんどんと町の魅力をカタチにしていっていました。

みかんの里・河内は、女性の輝く町でもありました。

八島の黒糖

沖縄の家庭でお茶うけとして愛されている、「黒糖」。

私たちも沖縄の取材先で、お茶と一緒に出していただくことがよくありました。

一般的に私たちが料理などに使っている白砂糖(上白糖)は、

サトウキビの搾り汁から糖蜜を分離させたもので、"分蜜糖"と呼ばれます。

それに対して、黒糖は"含蜜糖"の代表的なもので、

原料であるサトウキビの搾り汁をそのまま煮詰めて濃縮し、

加工しないで冷却して製造したものです。

沖縄の島内を車で走っていると、

あちこちでサトウキビ畑を見かけましたが、それもそのはず。

黒糖は、江戸時代初頭に中国から琉球王国に製法が伝わり、

沖縄の特産品として発展してきたものでした。

沖縄島内では現在も、黒糖の生産が盛んなんだな、

そう思っていると、意外な言葉が聞こえてきました。

「いま、沖縄で黒糖を作っているのは、8つの離島工場のみなんです」

そう教えてくださったのは、

沖縄県黒砂糖協同組合の宇良勇(うらいさむ)さん。

もともと、沖縄本島にも黒糖工場は点在し、

集落ごとに黒糖づくりが行われてきました。

しかし、分蜜糖製造が始まると、国の政策もあり、

小さな工場は大規模な分蜜糖工場に整理統合されていき、

いまや沖縄の砂糖総生産量の9割以上を分蜜糖が占めるといいます。

「黒糖は、上白糖やはちみつと比べても、ビタミンやミネラルを豊富に含んでいます。

疲労回復にもうってつけで、今年の甲子園で

沖縄の選手たちが黒糖を常備している姿がテレビで映っていました。

ただ、昔に比べると、どうも"黒糖=年寄りの食べ物"になってきてしまった」

そこで、宇良さんたちは、若い人に向けた商品企画を始めました。

そうしてできたのがこちらの「八島黒糖」。

8つの離島工場で作られた、それぞれの黒糖が

カラフルな小分けのパッケージに入っている逸品です。

「黒糖って、ぶどうとワインの関係と一緒だと思うんです。

黒糖はサトウキビの搾り汁をそのまま煮詰めただけのものなので、

サトウキビの生産地の気象条件や土、その年によっても風味が変わってくる。

食べてみると明らかですよ」

宇良さんに試食を奨められて、いくつか食べてみると

確かに全く味が違います!

ふわっとした柔らかい食感もあれば、カリッとしたものもあるし、

苦みの奥に甘みを感じるものや、少し酸味のあるものなど、様々。

「僕は伊江島のものが好きだな…私はこっちかな…」

と人によって好みも分かれます。

そして、自分の好みの味が見つかると、

今度はそれがどんな島で作られたものなのか、自然と気になってきます。

まさにそれが狙いでした。

「この商品を通して、沖縄の島の個性を伝えていきたいのです。

8つの島には高校がないので、若い人はみんな島外に出ていってしまう。

そして一度島から出ると、なかなか戻ってこないのが現状で。

それに、地元の人でも他の島には行ったことがないことが多い」

可愛らしいパッケージのデザインは、それぞれの島の自然や

芸能文化がモチーフになっていて、島の特徴を伝えていました。

例えば、多良間島のものは、五穀豊穣を祈願して毎年夏に行われる

"多良間の豊年祭・八月踊り"の衣装が描かれ、

小浜島のものには、小浜島の海で出会える"マンタ"、

伊江島は、毎年春に100万輪の花を咲かせる"てっぽうゆり"、

そして西表島には、国の特別天然記念物にも指定されている"イリオモテヤマネコ"

が描かれています。

「黒糖は、島々の未来永劫産業なんです。

サトウキビがなくなると、その島のくらしがなくなってしまう…。

黒糖を作って売って、島のくらしが成り立つようにサポートするのが我々の役目。

沖縄黒糖は、輸入品や加工品(原料糖が海外産のもの)と全く違う、

ということを今後も多くの人に知ってもらいたいと思っています」

ちなみに、黒糖は、商品の原材料表示が「サトウキビ」となっていて、

8つの島で作られている黒糖には、

サンサンと輝く太陽とサトウキビがモチーフの"沖縄黒糖"マークがついているそう。

また、沖縄黒糖は、一般財団法人食品産業センターによって、

日本各地の豊かな食文化を守り、育てるために設けられた表示基準

「本場の本物」に認定されています。

製造者の原料と製法へのこだわりがあり、

生活者が安心して味わえる、本物の味の証。

全国でも今のところ33の品にしか与えられていないものだといいます。

「八島黒糖」を通じて、好みの黒糖の味を知り、

島にも興味を持って、人々が回遊する。

そんな好循環が続くことを願っています。

※「八島黒糖」は無印良品のFound MUJI取り扱い店舗でも

お買い求めいただくことができます。

"業"としての有機農

「私たちが実践しているのは有機栽培ではなく、有機"農業"。

つまり"業"として、それを生業にしているのです。

食べていける農業でなくちゃ、人に勧めることはできませんから」

モアークグループ代表の西村松夫さんは、開口一番そう切り出しました。

モアークグループは、

茨城県つくば市に本拠を置き、長野県佐久市、パラオにも農園を構える、

有機野菜の生産・加工・流通までを手掛ける企業グループ。

安全安心の作物の流通および、

汎用性の高い有機農業の普及活動にも取り組んでいます。

「日本の有機野菜の流通は全体のわずか0.2%。

これは由々しき事態です」

そう話す西村さんはもともと、アメリカの大手穀物商社に勤務。

そこで、品種改良に改良が加えられていく農作物の実態に危惧を覚えたといいます。

「改良され生産しやすくなった農作物は、生産者にとっては都合が良いかもしれません。

ただ、生態系を壊しながら作られるような農作物が、消費者にとっても良いわけがない。

目先のことしか考えずに、次の世代に残そうという気がないんですね」

こうした問題意識の芽生えた西村さんは、その後、大手金融機関勤務を経て、

消費者にとって本当に良いものを追求すべく、

18年前にパラオへと渡り、農業の実証実験を始めました。

なぜ、パラオだったのか?

それは、地球全体の温暖化から、と西村さんは話します。

「日本も既に亜熱帯化し始めていますが、やがて熱帯になる可能性もある。

そのためには、熱帯地方での農業の技術を学んでおく必要があると思ったんです」

こうして始まった西村さんのパラオでの挑戦は、

現在では「パラオ・オーガニック・ファーム」として、

つくばと同様、葉物類や日本では作れないノニを生産しているそうです。

そして、西村さんがたどり着いたのが、"草農法"でした。

自然界では、植物は枯れた後、微生物によって分解され、

腐葉土と呼ばれる土に還っていきます。

草農法とは、この自然界の循環に従い、草を主原料とした堆肥づくりを行うもので、

農薬や化学肥料が使用されるより以前より

世界中で古来より行われてきた伝統的な農法だそう。

草が腐葉土になるという話には一瞬、首を傾げましたが、

モアークの堆肥場には、河川敷で刈られたという草が大量に置かれていました。

切り返しを行いながら半年間寝かされた草は、

実際に土へと変化していることがうかがえました。

河川敷の刈り草を使用するのは、

河川の水が飲用にもなるため、農薬などの散布が禁止されているから。

これまでは大量に廃棄処分されていたものの再利用にもつながっているそうです。

「この草はやがて分解され、やがて+と-のイオンへと変化します。

-イオンは主に微生物が食べ、+イオンを野菜が吸収するんです。

この+と-を掛け合わせると"土"という字に変わるでしょう。

昔の人は知っていたんだと思いますよ。草さえあれば、農作物は作れるんです」

西村さんのいう、汎用性のある有機農業とは、このことでした。

草をベースにした堆肥づくりは自然循環そのもので、

除草剤など使用していない土地であれば、どこでも実現できることでもあります。

こうして土壌に有機物をきっちりと供給してできた野菜は、

ミネラルを多く含み、作物から作られるビタミンの含有量も多くなるそう。

こんな野菜のおいしさを、ごく一部の人のみならず、

多くの家庭で味わってもらいたいと、

モアークの培養土と草堆肥などをセットにした

「有機野菜栽培キット」も作っていました。

さらに、"業"として成り立たせるためには

「加工」も大切と、西村さんは語ります。

「加工品を作るのは、昔でいう"保存"の目的です。

どうしても出荷できない分の野菜ができてしまうこともありますからね」

旬の野菜を収穫後すぐに加工できるよう、農園内に併設された加工工場では、

合成人工添加物を一切使用せずにジュースやドレッシングが作られていました。

試しに有機トマトジュースを味見させていただくと、

その濃厚さと、自然の優しい甘みに驚かされました。

トマトジュース嫌いのキャラバン隊も、思わず「おいしい!」と驚愕したほどです。

こうした旬の野菜や加工品を基に食事療法を意識した店舗・レストランが、

今年秋、東京都目黒区にオープン予定。

これまで培ってきたノウハウを普及するための講座も開催し、

より多くの人に食べていける有機農業を教えていく予定だそうです。

「経済優先を変えられない世の中だけど、

一人ひとりが歴史から学び、太陽と対話しながら、

自然になじんでいくことが大切だと思うんです。

それを伝えていくことが、私にできる最後の天命だと思っています」

20人もの若者を雇用しているのも、

後世につないでいける農業を普及したいという、

西村さんの想いの表れのように感じました。

地球にも人間にも優しい農業と、現代社会で生き残っていくための経済活動。

一見、両立しにくいこの両輪を見事に回していきながら、

西村さんは自身の天命を追求し続けています。

小さな蔵の"信"のある味噌造り

日本人の食卓に欠かせない食品のひとつ、味噌。

これまでのキャラバンでも米味噌、麦味噌、豆味噌、合わせ味噌など、

全国各地、その気候風土に合った原料で造られる味噌に出会ってきました。

なかでも全国に広く普及しているのは、日本人の主食の米を使った米味噌で、

実にその4割を長野県で造られる信州味噌が占めています。

かつての信濃国で、味噌づくりが普及したのは、

武田信玄が兵糧として「川中島溜」を造らせた戦国時代以降。

関東大震災や第二次世界大戦で被害を受けた東京に、

信州産の味噌を救援物資として送り、好評を得たことが、

信州味噌が普及していった理由といわれています。

そんな味噌の産地・長野県に、国産原料だけを使用し続ける

こだわりの味噌蔵があると聞いて訪れました。

松本市郊外に、ひっそりと佇む醸造蔵、大久保醸造店。

本物を求める全国の顧客からの注文で飽和状態のため、

地元でも知る人ぞ知る、醸造蔵です。

蔵内には所狭しと、国内産の等級の記載された

大豆・小麦・食塩・米が山積みにされていました。

「味噌、醤油、酒、納豆…、昔はそこで採れる物を使って造ったから、

国産原料なんていうのは当たり前でした。

今も当たり前のことをやっているだけで、

それを実現している人が少なくなったから珍しいだけ。

うちみたいに小さい蔵ならそれができますから」

そのように、あくまでも謙虚に話されるのは、

3代目を担う、大久保文靖さん。

快活な話しぶりとは裏腹に、その謙虚さは、

自身の写真撮影は遠慮してほしいという点にも表れていました。

そして、大久保さんらしさは、蔵の随所からも感じ取ることができました。

蔵内は驚くほどキレイに管理されており、

木桶には漆が塗られているのです。

「かっこいいでしょう。漆を塗ることで長持ちするし、何より美しい。

環境をキレイにしないと、味もキレイなものはできませんから」

大久保さんの衛生管理は、蔵の見えない部分にも行き届いていました。

蔵の壁や地下には、何トンもの炭が敷き詰められているんだとか。

「この炭によってカビくさくならないのです。

江戸城の石垣の土台にも炭化させた木材が敷かれているとか…。

敷地内にそれを施工すれば、自然の力で環境をキレイに保ってくれる効果があります」

また、蔵内でまかなう電灯用電力は、すべて太陽光発電。

蔵に換気扇はなく、自然対流を利用した開閉式天窓から抜ける風が

空気の循環を促します。

そして、地下に構えられた収納庫は、天然のクーラーボックスのようで、

初夏の暑い日に訪れたにもかかわらず、半袖では肌寒いほどです。

「うちの冷却用エネルギーはただですよ」

さらに、全国へ出荷している一升瓶は、すべて回収しているといい、

そこにはすべて、"ゴミ化しない"という

大久保さんの理念が行き届いていました。

「日本は、原発のすぐ隣近所に人が住んでいるような環境。

一升瓶3本のうち1本は原発のエネルギーという計算上、

容器としての瓶は大切に取り扱わなくてはなりません。

外国のような広大な大地じゃないから、ゴミを埋める土地もないでしょ。

環境を保つことが、日本にとってはとても大切なことだと思っているんです」

その環境に対する畏敬の念に感銘を受けましたが、

「自然の力を駆使した醸造蔵にとっては、当たり前のこと」

と大久保さんはサラリと言い切ります。

醸造においても一切、化学的な工程を用いずに、

微生物の力を使って発酵熟成させていました。

こうしてこだわり抜かれた原料で、

長い期間かけて造られた各玄米味噌・米味噌・麦味噌からは、

甘さ控えめながら、濃厚な旨みを感じました。

「人間も自然の一員なんだから、食品も自然が一番。

今、食べている物が、直接血となり肉となるのですから、

人が健康に生きていくための食品づくりが重要です。

生産者の顔の見える原料しか使いたくないから、量はたくさん造れないんですよ」

そう話す大久保さんは、「大豆100粒運動を支える会」の幹事も務め、

全国の小学生と一緒に、大豆を植える運動にも精を出しています。

「私がやっていることはどれも素朴なことですよ。

日本の食文化において大豆は大切な存在。

自国の食文化を大切にしないと、他国からも尊敬されませんからね」

無理をしない範囲で、当たり前に国産原料を使い、

環境と文化を大切にしながら味噌を造り続ける大久保さん。

全国からの引き合いが強いのも、

そんな信念を貫き通しているからに違いありません。

顔晴れ!塩竈

宮城県、塩竈(しおがま)市。

日本三景の一つに数えられる松島湾岸に位置するこの地は、

その名の通り、古くから塩づくりの里として知られています。

全国にある塩竈神社の総本社がその象徴で、その末社である御釜神社には、

製塩法を伝えたといわれる鹽土老翁神(しおつちのおじのかみ)が祀られています。

これまでキャラバンでは、石川県・能登の「揚浜式製塩法」や、

高知県・黒潮町の「流下式製塩法」など、

各地の様々な製塩法について取り上げてきましたが、

塩竈の塩づくりは、これまた異なるものでした。

「藻塩(もしお)」

"ホンダワラ"と呼ばれる海藻でこした海水で作られる塩のことで、

日本の塩づくりの原点ともいわれています。

「松島の綺麗な海水のミネラルに加えて、

ホンダワラのうま味成分も溶け込んでいるから、まろやかな口当たりの塩ができる」

真っ黒に日焼けした「合同会社顔晴れ塩竈(がんばれしおがま)」の総括、

及川文男さんが、そう教えてくれました。

岩塩鉱や塩湖の存在しない日本では、

どんな塩づくりにおいても、いかに濃い海水を作り出すかが鍵だそう。

何度も砂地に海水をかけて濃い塩田をつくる「揚浜式製塩法」や、

流下盤に海水を流し、太陽熱で水分を蒸発させていく「流下式製塩法」に対し、

古来の藻塩は、幾度も海藻に海水を注ぎ塩分を多く含ませ、

これを焼いて水に溶かし、その上澄みを煮詰めて製していました。

ただ、効率が悪いとされた藻塩は、徐々に衰退していきます。

そうして、砂浜が少なく塩田の作れなかった塩竈では、

ほとんど塩づくりは行われなくなっていました。

そんな折、塩竈の若手たちのあいだで、

塩竈のこれからの町づくりを模索する動きが始まります。

塩づくりの聖地でありながら、塩づくりがないのはおかしい、と。

水産加工業を営む及川さんは、他産地の塩を使うことに疑問を感じており、

自身の工場の一角に、塩づくりのための竈(かまど)を設けることを決断します。

2008年、藻塩づくりを営む「合同会社 顔晴れ塩竈」が誕生するのです。

しかし、開竈から3年目の2011年3月11日、

未曾有の震災によって、塩竈は大津波の被害に見舞われました。

目の高さほどに掛けられたカレンダーにまで浸水した痕跡が、

その時の情景を物語っていました。

「大変な震災でしたが、3つの奇跡が起きたんです。

1つ目は、浸水した竈が無傷だったこと。

2つ目は、数cm下で津波はとどまり、事務所の神棚が残ったこと。

3つ目は、社名の"顔晴れ塩竈"の看板も残っていたこと。

これらを見たとき、我々がいち早く復興して乗り越えなければならない、

そう心に誓ったんです」

事務所内の神棚は、今も塩づくりを

しっかりと見守ってくれているかのように佇んでいました。

ちなみに、及川さんの塩づくりは、

奈良時代からの塩づくりを現代に伝えるための、藻塩焼神事にならって、

執り行われています。

樽の上に敷かれたホンダワラに、

松島湾から汲み上げられた海水を注ぎこみ、

アクを取りながら、竈でじっくりと煮詰めていく手法です。

「"手塩にかける"って言うじゃないですか。

ものづくり原点は塩づくりだったと思うんですよね。

点滴の成分に塩が含まれるように、塩は人間にとって欠かせないもの。

だから、古くから人間は塩を作り続けてきたのです」

及川さんが手塩にかけた塩は、

本当にまろやかで優しい味がしました。

今では、お寿司屋さんやお菓子屋さん、食堂など、

市内の様々な店舗で藻塩が用いられ、町興しの中核を担っていました。

なかでも、藻塩を使った塩焼きそばは絶品!

「どんな土地にも隠れた資源があります。

それを誰かが掘り起こしていくことが必要なんです。

塩竈ではも~しおがないから、俺がやっているんだよ(笑)」

冗談を交えながら話す及川さんの竈から立ち上る蒸気は、

まさに復興の狼煙のようでした。

[お知らせ]

2013年7月26日(金)~9月1日(日)まで、無印良品有楽町2F・ATELIER MUJIにて

「MUJIキャラバン展」を開催します。

初日7月26日(金)19:00~はMUJIキャラバン隊のトークイベントを予定。

その他、各地で出会った職人を招いたワークショップも行いますので、

ぜひ遊びに来てください!

ATELIER MUJI「MUJIキャラバン展」イベント情報はこちら

(各イベント要予約 ※申込は定員に達し次第終了致します)

父から息子へつないだお茶

「よかったらお茶をどうぞ」

旅路の途中にも、幾度となく振る舞ってもらったお茶。

ホッと一息、緊張が緩和されるとともに、

その慣れ親しんだ味に、日本人であることを実感します。

そんなお茶の一大産地といえば、静岡県。

江戸末期、大政奉還で追われた徳川慶喜が静岡に移り住み、

その従者たちが生業を作るべく、お茶栽培に専念したことが、

茶葉の一大産地となった要因といわれています。

そんな静岡県に、完全有機栽培を手掛ける一軒の茶農家がありました。

藤枝市の「葉っピイ向島園」。

「父は、敷かれたレールの上を歩むことに疑問を持ち、

常に"生きるとは何か"について考えていました。

そこで、人間と自然は共存していくべきだということに、気付いたんです」

代々引き継がれた農園を担う、

向島和詞(かずと)さんはそう語ります。

「地上にあるものすべて一つひとつが、

自然の仕組みの中では掛け替えのない役割を担っています。

確かに農薬・化学肥料はある面から見ればとても妥当な方法ですが、

生命の次元で見た場合には、つながっている命の流れを断ち切ることになる。

生あるものすべは、単独で生存できているのではなく、

みな一つの輪としてつながっていることを思い出し、

今まで、私たち人間が立ち切ってきた輪を元の状態に戻すことが、

何よりも大切なことなのではないか」

そんな想いから、周囲の反対にあいながらも、

父・和光(よりみつ)さんが無農薬・無肥料栽培に挑み始めたのは、

今から30年ほど前のこと。

初めの頃は、農薬や化学肥料の影響で、

茶木の生命力が弱く、ほとんど収穫することができなかったそうですが、

試行錯誤の末、6年後には以前の収穫量にまで戻すことができたそうです。

しかし、そんな確固たる信念を貫きながらも、

手塩にかけてきた茶畑と家族を残し、9年前に父・和光さんは他界。

18歳にして息子、和詞さんは茶畑を継ぐことに。

父からは何も教わっていないという和詞さん。

というのも、かなりヤンチャだったという青春時代、

アルバイトを2、3掛け持ちしながら、ひたすら稼ぐことに精を出していたそうなのです。

そんな和詞さんが茶畑を継ぐことを決めたのも、

父親の残してくれた茶畑に強いコンセプトを感じたから。

「父は、想いは強かったですが、経営は下手でした。

事実、蓋を開けてみたら借金まみれ。

いくら想いがあっても、つぶれたら周りに面目が立たないですよね。

父の想いを形にしてあげたいと思ったんです」

茶畑には、父から残された向島園ならではの、様々な工夫がありました。

茶樹の種は自家受粉できないため、

同じ茶葉を育てるために挿し木で増やすのが一般的。

しかし、種から育てる場合と比べ、幼少期に経験が少なく、

得てして農薬が必要なほど、弱い木に育ってしまうそうなのです。

そこで向島園では、できるだけ強い茶樹に育てるため、

一葉の段階で挿し木をし、育苗室ではなく、畑に直接植えていました。

また、一般的には収穫量を増やすために、下の写真のように茶樹は密植されていますが、

これでは人間が満員電車に乗っているのと同じで、茶樹にもストレスがかかるそう。

向島園では、茶樹がのびのびとした環境で成長できるようにと、

一本一本ゆとりを持って植えられています。

この一本仕立てによって、しっかりと出来上がった幹は、人の腕よりも太く、

幹を切ると茶樹には珍しく年輪が見えるほどだとか。

根も4~8mほど地下に伸び、病害虫に対しての自己防衛力・自己治癒力、

そして何よりも、生命力の強い茶樹に育っているのです。

そして茶葉からお茶に加工していくのも、茶農家ならではの仕事です。

通常、外部の工場で他の茶葉とともに加工されることが多いそうですが、

向島園は自社に設備を構え、裏山から湧き出る清水を使って

自社で完全オリジナル加工まで行っていました。

明らかに工程の多いお茶づくりですが、

和詞さんは「実に奥が深く、面白い」と語ります。

そして、そのお茶の奥深さを消費者に伝えていく必要がある、と。

「人間なんて、お茶がなくても生きていけるんです。

だからこれからは、"歌って踊れる生産者"が必要。

農業を発展させていくためにも、

その面白さを伝えていくことが求められると思っています」

そのために和詞さんは、お茶にまつわる様々なワークショップを開催し、

新しいニーズを開拓することにも余念がありませんでした。

「有機農家に限って、同業界と付き合わない人も多いんですが、

僕は逆にお茶屋さんと仲良くしてもらっています。

それは、万民と付き合ってもらえるものを作っていきたいし、発信していきたいから。

農家はアーティストたるべき。これからも自分たちの信念を伝えていきたいです」

お茶づくりにおいては、まだまだ父を超せていないと語る和詞さん。

しかし、和詞さんによる新しい展開によって、

向島園へは新しい光が差し込んでいるようでした。

父から子へ引き継がれたお茶からは、とても優しい味がしました。

築地の仲買人

人々が寝静まるころ、活気づきはじめる町、

銀座から目と鼻の先にある東京都中央卸売市場「築地市場」。

荷物運搬用のターレーがびゅんびゅんと飛ばす先には、

深夜にもかかわらず各地で水揚げされた水産物が、

次々に搬入されてくる光景がありました。

この築地市場はもともと、昭和10年(1935年)に

日本橋にあった魚市場と京橋にあった青物市場が移転し誕生。

都内に11ある東京都中央卸売市場のうち、最も古い歴史を持ち、

特に水産物については世界最大級の取り扱い規模を誇ります。

高台から築地市場を拝むと、扇形の建物に囲まれているのが分かりますが、

かつて、ここには線路が引かれ、

列車によって各地からの産品が運ばれてきたそうです。

老朽化のため、豊洲への移転も検討されているようですが、

都心の中心に構えるその様は、まさに中央卸売市場。

そこに集められる水産物は、全国はもちろんのこと、

世界で水揚げされた魚介類です。

ありとあらゆる水産物が取引される築地市場は、

他の市場で取引するにあたっての参考となる価格が決まる

建値市場としての役割も果たしているそうです。

「ここには、世界中の水産物マーケットの縮図があります。

証券取引所じゃないけど、築地が崩れたら他の市場にも影響が出る」

そう話すのは、築地の仲卸業者「音幸」の見市哲也さん。

さかのぼること江戸時代から、漁業に関わる家系に生まれた

生粋の水産物仲買人です。

築地では、各地で水揚げされた水産物を取り扱う「大卸」がいて、

そこから買い付ける「仲卸」が、スーパーや飲食店へと卸しています。

「最近じゃスーパーのバイヤーも直接、築地に買い付けに来ることもありますが、

ここでは魚の目利きが勝負。仲買人は、その目利き力が信用につながる」

アジ一匹に対しても、見市さんの鋭い眼光が光ります。

ただ、それでもさばいてみるまでは分からないのが生き物の性(さが)。

そこは、大卸とのコミュニケーションで、魚の良し悪しを見抜いていくんだそう。

男の世界らしい、快活なコミュニケーションには、

長年、積み上げられた信頼関係を感じます。

実際に音幸が仕入れたアジは、その信頼関係に裏打ちされた逸品でした。

そして、明け方5時過ぎ。

築地の舞台は、マグロのせり市へと移っていきます。

せり場へは基本、このタグを付けた業者以外は入場することができません。

しかし、外国人観光客からの見学希望者が多いため、

朝5時に配布される整理券を獲得できた先着120名のみ、

特別に見学することが許されます。

訪れた日も、明け方3時には定員に達するほどの人気ぶりでした。

せりが始まるまでのあいだ、バイヤーはその日の入荷状況や、鮮度、品質を見定め、

あらかじめ買いたい品物を選び、価格を見積もる姿がありました。

今年も年初めに史上最高値を更新した青森県大間産をはじめ、

アジア諸国、中南米、ヨーロッパと世界中の産地から届くわけですから、

日本がどれだけマグロの一大消費地なのかを実感します。

「カラーン、カラーン、カラーン」

一斉に奏でられる鈴音で、せりがスタート!

せり人の威勢のいいリズミカルな掛け声のもと、

あれよあれよとマグロが売られていきます。

気付けばものの10分ほどで、100本は優に超えるマグロがさばかれ、

次々と戦利品は運び出されていきました。

持ち場へ届けられたマグロは、職人たちの手によって一気に解体され、

最終的には切身となって、

寿司屋をはじめとした飲食店や魚屋、スーパーに並ぶのです。

普段、新鮮でおいしい魚に私たちがありつけるのは、

一般の人が寝静まるころに活動する、魚河岸の職人たちがいてこそなんですね。

最後に見市さんは魚河岸で働く想いを、こう語ってくれました。

「漁師、大卸、仲買人、バイヤー、飲食店…。

すべてが一体となって、はじめて成立する魚市場。

男社会で威勢の良い雰囲気ですが、そこには絶対的な信頼関係が大切なんです。

そして、もっと一般の顧客にも開かれていく必要がある。

四方を海に囲まれた日本の魚食文化を、これからも支えていきたいと思っています」

昼夜逆転した生活で、体力勝負の魚河岸の世界も、

人の想いと信頼関係で成り立っていることを知りました。

そして、豊洲への移転も検討されている築地市場は、

日本を代表する、より"開かれた"中央卸売市場として、

これからも発展していくことを願ってやみません。

砂糖革命

ふと目にした瞬間「かわいい!」と感じた

このカラフルなキューブ。

「MARUKICHI SUGAR CUBES」

雑誌で見かけて以来、気になっていたのですが、

これなんと砂糖なんです。

これまでの道中、塩、醤油、味噌、酢など、

数多くの日本の調味料を紹介してまいりましたが、

砂糖については、なかなか出会う機会がありませんでした。

それもそのはずで、

1997年に専売制が解かれた塩は、各地で生産が始まっていましたが、

砂糖については、実はまだ国の保護下にあるんです。

「砂糖業界は啓蒙が上手くない。故に適切な情報が伝わっていないと思います。

知られているようで、意外と知られていないのが"砂糖"なんです」

そう語るのは、昭和29年創業の日本橋にある砂糖問屋、

竹内商店の代表取締役、竹内信一さん。

上のシュガーキューブの開発者です。

「スーパーの調味料売り場に行くと、塩をはじめ他の調味料はたくさん並んでいますが、

砂糖だけ種類が少ないでしょう。砂糖売り場は哀愁が漂っている、なんて言われました。

業務用が大半を占める砂糖業界は、消費者向けもほとんど進化してこなかったんです」

印刷会社の企画営業を経て、父親の会社に入社した竹内さんは、

旧態依然とした砂糖の業界に驚いたと振り返ります。

それまで付加価値を追求する仕事が当たり前だったなか、

確実に仕事を進める力だけが求められ、定時に上がれる仕事に不安を感じる毎日。

そんななか世間は健康食ブームになり、いつしか砂糖は悪者扱いされるように…。

「このままじゃうちの会社の未来、ましてや砂糖業界の未来はない」

そう感じていた竹内さんの元に、原料糖の精製メーカー、

和田製糖が新しい砂糖を開発したという話が舞い込みます。

それは、原料に沖縄産サトウキビのみを用いた砂糖。

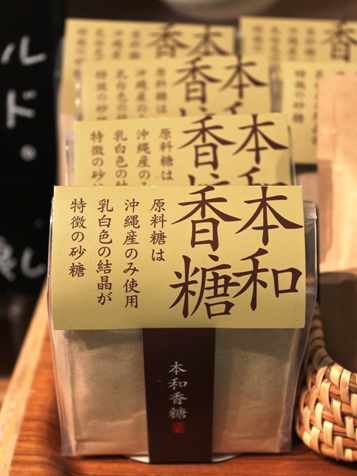

"本当に和の香りのする砂糖"という意味から

「本和香糖(ほんわかとう)」と名付けられていました。

砂糖には大きく、糖蜜を含んだ"含蜜糖"と、

糖蜜を分離させた"分蜜糖"に分けられますが、

この本和香糖は"含蜜糖"に含まれます。

いずれも原料は、サトウキビ。

サトウキビから精製された原料糖には、糖蜜などの不純物が含まれています。

沖縄などでは「黒糖」と呼ばれ、おやつのように食べることもありますが、

調理には雑味と捉えられることもあり、

不純物を分離した分蜜糖が多く流通しているのです。

グラニュー糖などの、見た目が白い砂糖は、

不純物がほとんど除去された糖分99.9%に近い分蜜糖といえます。

この本和香糖は、沖縄産の原料糖から糖蜜以外の不純物のみを除去した含蜜糖。

ミネラル分や風味を残した砂糖で、当時、世の中にはほとんど流通していませんでした。

「当時は藁にもすがる思いでしたね。

砂糖の新しい形を見せるには、本和香糖しかない!って思いました」

竹内さんは、和田製糖とともに業務用のみならず、消費者用にも展開を開始。

ただ、消費者用の売り上げがいくら伸びても

業務用が大半の売り上げを占める砂糖業界においては微々たるもので、

なかなか両社が一枚岩で取り組んでいくのは困難でした。

しかし、「ここでやらなきゃ誰がやる」と

竹内社長は独自ブランドの立ち上げに打って出ます。

それが、会社の屋号を冠にした「MARUKICHI SUGAR」です。

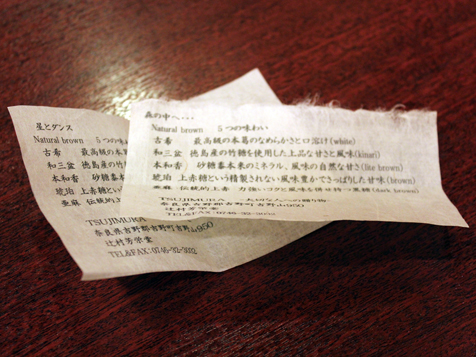

砂糖の卸し問屋としての立場を最大限活かし、

産地ごとに色みの異なる含蜜糖をバリエーション化。

風味の違いを楽しめる砂糖として、世に送り出していったのです。

「商品化も一筋縄ではいきませんでした。

いかんせん、問屋ですからやったことのない領域でしたからね。

ただ、一目で"これ何!?"って興味を持ってもらう仕立てにしたかった」

そこで活かされたのが、前職での経験とネットワークでした。

竹内さんの想いに呼応した元同僚たちが集い、

企画から生産までを一手に担える体制が整います。

竹内さんとともに事業を進める長澤智之さん(写真左)は、

「砂糖業界はまだまだ未成熟。その分、やり甲斐がある。

昔、貴重品として贈答品にされていたような砂糖を、現代に再現したい」

と、その想いを語ります。

生産を担う鈴木清隆さん(写真右)は、

奥さんとともに試行錯誤を繰り返しながら、生産効率の向上を目指しています。

「自分で作ったものが世の中に出せる喜び。愛着が湧きますよね」

鈴木さんは、仲間と一緒に世の中に新たな価値を仕掛けることに、

何よりの楽しみを感じているようでした。

「何でも過剰摂取は良くありませんが、

脳のエネルギー源になるのは、ブドウ糖のみなんです。

カロリーが高いといわれる砂糖は、1g当たりのカロリーは小麦とほぼ同じ4kcal」

竹内さんは、砂糖に対する正しい世の理解を得るために、

現在では、調味料マイスターの講座の講師などを務め、

様々な場面で、砂糖についての講演をして回っています。

「お菓子を作るにも、砂糖の種類を変えれば味は変わる。

風味豊かなおいしい砂糖があることを知ってもらいたいです。

そして、いつかはサトウキビから栽培してみたいですね」

TPPで揺れる日本の砂糖業界において、竹内商店は業界の救世主となるのか。

ただ、その活動によって、

砂糖の可能性が広がりつつあることに間違いありません。

日本の農業を3K産業に!

神奈川県藤沢市で、定期的に開催されているBBQがあると聞きました。

参加費さえ払えば誰でも参加可能なこのBBQは、

いつも各方面から大勢のお客さんで賑わっているとか。

実はこのBBQは、お肉屋さんやスーパーなどの小売店では

手に入らない豚肉を食べることのできるBBQ!

その豚肉とは、宮治さん一家が育てる「みやじ豚」。

「みやじ豚」のおいしさの秘訣は、血統とエサ、そしてストレスなく育てること。

一般的に30~100頭の群れで育てるところ、宮治家では飼育頭数を制限し、

小屋には10頭前後の兄弟のみの環境で育ててあげるんだそう。

現社長の宮治勇輔さんのお父さんの代から養豚を専業で始め、

当時は地域の組合の養豚場運営と並行して、自分の豚を育てていたといいます。

宮治さんは大学卒業後、一般企業に就職。

出勤前に毎朝、将来について考える時間を設け、

その中で自然と実家の養豚業を何とかしたいと思うようになりました。

どうしたら養豚や農業のような一次産業が、

"かっこよくて・感動があって・稼げる"3K産業になるのか?

そんな時、思い出したのが、

宮治さんが学生時代に、コンテストに出した自宅の豚のお肉を使って、

家でBBQを開いた時のこと。

「この豚肉、どこに行けば買えるの?」

という友人のひと言に答えられなかったのです。

「これまでの養豚業では、生産して卸会社に出荷すると、

どう流通して誰が食べているのかわからないのが現状でした。

生産者に価格決定権がなく、消費者の顔も見えない。

BBQならそれが変えられるかもしれない!そうひらめいたんです」

宮治さんは2005年に実家に戻り、友人・知人を誘ってBBQをスタート。

すると、みやじ豚の噂は、参加者による口コミで瞬く間に広がりました。

実家の養豚業は、BBQに加え、飲食店などへの独自流通網を確立し、

軌道に乗ってきたものの、勉強していくうちに、

「このままでは日本の農業がヤバイ!」

そう思うようになったといいます。

「当時、日本の農業の担い手の平均年齢は66歳で、

5年後には6割が70歳を超えている。それって全員が定年してるじゃん!」

宮治さんは

「日本の農業を3K(かっこよく・感動があって・稼げる)産業に」

を自身のミッションに置き、

日本の農業を変えるためには、

自分のような都会で働く農家の"こせがれ"が

実家に戻って農業を始めることが最短最速の道である、

という結論にたどり着きました。

「ビジネスで培ったノウハウ・ネットワークと、

親父の技術力が合わされば、やっていける!」

宮治さんは、2008年10月から

「農家のこせがれネットワーク」と題し、

農家の"こせがれ"の帰農支援を行っています。

全国各地の農家から旬の素材を直送で仕入れて提供する、

"農業体感レストラン"の「六本木農園」などで、

農家と消費者の距離を近づける"農家LIVE"等のイベントを開催したり、

毎週土曜日に、六本木アークヒルズで、

全国各地の農家が出店できる「ヒルズマルシェ」を企画・運営したり、

『「ジブン専用農家」をつくろう!』をコンセプトに、

農家と消費者を直接結びつける「マイファーマー」

というサイトを運営したり、様々な活動をしています。

また、宮治さんは都心だけでなく、他地域でも

農家と異業種の人々のネットワークづくりの支援を行っています。

講演やイベントで訪ねた地は現在42県。

「自分で考え、自分で行動できる"自律型農家"をどれだけ増やせるか。

各地域に"自律型農家"がたくさん出てこないと日本の農業はよくなりません」

私たちが全国を回った中で、「農家のこせがれネットワーク」や

宮治さんの話はよく耳にしてきました。

宮治さんの取り組みによって、日本の農業は確実に変わり始めています。

湘南×ナチュラル

神奈川県では「テラスモール湘南」の無印良品![]() を訪ねました!

を訪ねました!

2011年11月にオープンした、テラスモール湘南は、

東京ドーム3.6個分の敷地に、281店舗が集う大型ショッピングモール。

無印良品の店内も、天井が高く広々とした印象で、

「Found MUJI」や「MUJI Labo」といった限定店舗の取り扱い商品も

多数取りそろえてありました。

「いらっしゃいませ!」と迎えていただいたスタッフさんは、

"爽やか"という単語がぴったりと当てはまる湘南ボーイ☆

こちらのお店の人気商品は、このスタッフさんも着ている、

「オーガニックコットンオックスフォード ボタンダウンシャツ」でした。

「湘南という土地柄、ナチュラル志向のお客様も多いんです♪」

と、爽やかな笑顔で教えてくださいました。

ちなみに、店内には刺繍工房があり、シャツやバッグなどに

好みの刺繍を施してくれるんだそう(500円~)!

テラスモール湘南の他に、有楽町![]() ・池袋西武

・池袋西武![]() ・自由が丘

・自由が丘![]() の4店舗で、

の4店舗で、

刺繍サービスを受け付けているそうです。

無印良品のシンプルなシャツやバッグなどにワンポイント刺繍を入れることで、

オリジナルの逸品になりますね。

また、お子様やお友達の名前を入れてプレゼントしたら、

喜ばれること間違いなし♪

私も試してみたいと思います!

日本地ビールのパイオニア

居酒屋に入ると、決まって聞こえてくる文句。

「とりあえずビールで!」

私たちも日本各地を巡るなかで、たまに飲める機会に恵まれた時は、

そんなふうに喉を潤してきました。

地酒ほど多くはないものの、地ビールにも度々巡り合いました。

実は日本における地ビールの歴史はさほど古くはなく、

地ビール醸造が解禁されたのは、1994年のこと。

その歴史を語るうえで、欠かせないブルワリーが、

神奈川県厚木市にありました。

「サンクトガーレン」

創業者は、日本の地ビール業界では知らない人はいないといわれる、

岩本伸久(いわもとのぶひさ)さん。

日本で醸造解禁になる以前より、

父親と共にアメリカで地ビールを造り続けていた方です。

「父の会社が飲茶店を経営していて、アメリカにも進出していました。

その時に、現地で飲んだ地ビールの味に父が衝撃を受けたんです。

日本のビールにはない、華やかな香り、しっかりした味わい。

こんなおいしいものを知らなかったなんて、これまでの人生損していた!

と、父を目覚めさせてしまった(笑)」

地ビール醸造を始めたきっかけを、岩本さんはそう振り返ります。

初めは日本で醸造を試みるも、国の認可が下りずに断念。

仕方なく、サンフランシスコで醸造を始め、

それを日本へ逆輸入するという形態をとっていました。

すると、その様子をアメリカのTIMEやNEWSWEEKといったメディアが掲載。

「岩本のビール造りの夢はかなった。ただしそれは日本ではなく、アメリカで」

と、日本の産業規制の象徴として、皮肉たっぷりに取り上げられたのです。

このニュースが日本の政界にも飛び火し、

1994年、ついに日本でも地ビール醸造が解禁されます。

「うちが日本で醸造を始めたのは、それから3年後の1997年のことですから。

マニアのあいだでは、日本の地ビールの0号なんて呼ばれているんですよ」

そう話す岩本さんのビール造りは「エールビール一貫主義」。

日本で流通しているビールの約9割以上がラガービールで、

ラガーとエールは、その醸造法の違いによって生まれます。

ラガービールは、酵母がタンクの下段で活動する「下面発酵製法」で造られ、

低温(10度前後)でゆっくり(1週間程)発酵。

すっきりとしたシンプルな味わいに仕上がるそう。

一方のエールビールは、酵母がタンクの上段で活動する「上面発酵製法」で造られ、

高温(20度前後)で一気に(4日ほど)発酵させます。

すると、フルーティーな香りに満ちた味わいに。

これはビール酵母が高温で活動するほど、

果実のような香り成分"エステル"を生成するためです。

その結果、肉に合うビール、魚に合うビール、デザート向けビールと、

個性の強いビールを造ることが可能なんだそう。

「片方のビールしか知らないなんて、もったいないでしょ?」

そう岩本さんが話す通り、

これまではビールといえば初めの一杯がお決まりでしたが、

エールビールならワインのように、2杯目以降も楽しめますよね。

実際に、サンクトガーレンは

様々な香りと味わいが楽しめるビールを生み出していました。

なかでも、岩本さんが印象深いと語るビールが、

「インペリアルチョコレートスタウト」。

チョコレート麦芽を含め通常の黒ビールよりも約2.5倍、

原料を多く使ったというビールは

光を通さないほど漆黒で、2年間熟成可能なヴィンテージものです。

これを発売するまで、岩本さんの目指すビールは、

「自分が飲みたいと思うビール」だったそうですが、

これを境に「飲む相手のことを考えたビール」に変わったそうなのです。

きっかけは、今もともに働く会社の広報を務める中川美希さんに、

「ただ、造るだけではなく、たくさんの人に飲んでもらうことも大切」

と教えられたこと。

以来、どんな人にどんなシーンで飲んでもらいたいか、

ビールが苦手だった人、無関心だった人にも、興味を持ってもらえるように、

飲み手のことを考えたビールづくりを心がけるようになったといいます。

さらに、中川さんの「ビールは苦いから嫌い」という言葉によって、

スイーツビールのラインナップも増やしていったそうです。

こうして生まれた「スイートバニラスタウト」は、

日本最大のビールの祭典「ジャパン・ビア・フェスティバル2007」で、

来場者の人気投票で1位を獲得。

現在では、神奈川県が12年の歳月を経て開発した幻の柑橘

「湘南ゴールド」を使ったスイートビールも開発されていました。

フルーツビールというと、発酵後のビールに果汁を加えているものも多いそうですが、

サンクトガーレンでは、あらかじめ果汁を混ぜたうえで発酵させていました。

すると、香りは柑橘「湘南ゴールド」、味はビールという逸品に。

「ビールのおいしさは"水"で決まるとよくいいますが、実はそうじゃない。

ワインの場合はブドウが肝心なように、ビールの場合は麦芽とホップ。

ただ、それも自然の産物だから毎年同じとは限らない。

何よりも大切なのは、自分の感覚なんです」

多様な麦芽とホップを使い分け、

自身の五感をフルに活かしながらビール醸造にかける岩本さんには、

職人という言葉がぴったり似合いました。

「カマンベール、モッツァレラ、パルメザン…チーズにもいろいろ種類があるように、

ビールにも、ラガー以外に様々な種類があることを知ってもらうこと。そのために

みんなが飲んで楽しくなるようなビールを、これからも造り続けたいです」

岩本さんの努力によって、

「とりあえずビール!」から「まずは○○ビールで!」と、

各種ビールを嗜むようになる日も近いかもしれません。

濱の八百屋

横浜市神奈川区の住宅街に一軒の八百屋さんがありました。

「濱の八百屋」というそのお店に並ぶのは、横浜市内で作られた野菜です。

「鎌倉野菜や三浦野菜は認知されているのに、

横浜で野菜が作られていることはあまり知られていないんです。

横浜野菜の存在をもっと知ってもらいたくて」

店主の三橋壮さんは、21年間のスーパーでの野菜販売業務を経て、

昨年「濱の八百屋」をオープンさせました。

知り合いの農家さんたちの苦悩話を聞いていたのと、

友人たちと2011年7月に行った、消費者と生産者をつなぐ"収穫菜"というイベントが

キッカケだったそう。

地元出身の私たちも、横浜市内で野菜が作られているという事実にまず驚きましたが、

横浜における小松菜の生産量は全国的に見ても3位以内、

カリフラワーも10位以内に入っているというから、さらにビックリしました。

ちなみに、小松菜の生産が盛んなのは、

昔から横浜の中華街で多く使われてきたからだとか。

「通常、農家さんがスーパーなどに野菜を卸すと、

消費者の手元に届くまで5~7日かかります。

直接僕らが販売できれば、1~2日の新鮮な野菜を届けることができる。

それに対面だと、野菜の説明もちゃんとできますしね」

「例えば、このしいたけ。サイズはバラバラだけど同じ種類なんですよ。

スーパーだと均一のサイズしか売られていないけど、

ここではお客様に選んで買ってもらっています」

三橋さんは、より多くの人に横浜野菜を届けたいと、

直営店での販売は週3日にし、それ以外は宅配をしたり、

横浜市内のカフェや居酒屋の前での出店もしています。

また、横浜マリノスのホームゲーム時には日産スタジアムで出店、

東京ガスライフバルのイベントでの出張出店も行っているそう。

「一度食べてもらうと、おいしいって分かってもらえて、

ほとんどが口コミで広がっていっています。

うれしかったのはマリノスの試合の時に、

『冷蔵庫を空にしてきたから』ってお客さんにいわれたことですね」

そう語る三橋さんに、お付き合いのある農家さんの所へご案内いただくと、

横浜駅から車で10分ほどの住宅街の中に、畑がありました!

横浜の農家さんの大半は、広大な農地を持つのではなく、

小規模の農地を何ヵ所かに持つため、多品種小ロットでの生産を行っているといいます。

農家の一人、田澤仁さんは普通のスーパーには並んでいない野菜も生産し、

「三橋さんに販売をお願いするようになって、消費者の声が聞けるようになりました。

それがやりがいにつながりますね」

と語ってくれました。

続いて訪ねた、伊東康範さんは、三橋さんがスーパー勤務時代から

お世話になっている農家の方。

「うちの場合、親は近所の常連さん相手に"引き売り"という手法を取ってきましたが、

僕の代になって別の売り方もしたいと思いまして。

市場には縛られずに自由にやりたい。

三橋くんとは何でも言い合える仲だから、やりやすいですよ」

三橋さんと農家さんが、本当に気心の知れている間柄というのが見て取れました。

「三橋さんが総代理店をしてくれているので、助かっています。

自分で営業してもいいんですが、私は技術屋なのでやっぱり現場にいたいんですよね」

そう話すのは、トマトときゅうりのハウス栽培を手掛ける、山本泰隆さん。

これまで市場への卸しをメインとしてきた山本さんですが、

三橋さんとのつながりを通じて、飲食店のお客様が増えたそう。

これまで市場には出せなかった完熟トマトも、

飲食店では、ソースに使ったり、ジャムにしたりと、

生食以外の使われ方がありました。

そして、食材に対する料理のプロの意見を聞けるようになったといいます。

三橋さんは、対面での販売や宅配業務、また飲食店への納め業務から、

消費者の声を拾って、それを生産者に届け、

また、逆に生産者から野菜の情報を聞いて、

それをFacebookなども活用しながら、消費者に届けています。

「本当に人とのつながりでここまで進んでこられたと思っています」

「濱の八百屋」は、取材当日も同席してくださった、

カメラマンの中村うららさんと、デザイナーの赤尾祐一郎さん、

そして奥様の好美さんとスタッフの方々によって

支えられていると三橋さんは話します。

生産者も含め、協力者みんなに共通するのは、

「横浜野菜を通して、横浜を盛り上げたい!」という想い。

その想いに賛同して、実は無印良品でも3月末にオープンした、

Cafe&Meal MUJI 横浜ベイクォーターにおいて、

「濱の八百屋」に出店してもらっています。

お近くの方はぜひ、横浜野菜を知りに出掛けてみてください♪

循環する有機農場

有機農業の世界で、知らない人はいないといわれる場所が、

埼玉県にあると聞いて、訪れました。

埼玉県、小川町にある「霜里農場」。

「和紙のさと」としても知られる秩父山系に囲まれた丘陵地帯の農場では、

すべてが"自然の循環"のなかにありました。

「人の手を加えなくとも、自然は完全に循環している。

農薬や化学肥料を使わずとも、その循環の流れのなかで作物は作れるんです」

そう話すのは霜里農場の代表、金子美登さん。

今から40年以上前の1971年より、有機農業を手掛けるパイオニア的存在です。

「自然なら100年かかる循環サイクルを、

人の手を加えることで、10年に短縮してあげる技術。

それが有機農業なんです」

実際に、霜里農場には様々な循環サイクルがあふれていました。

まず、金子さんが有機農業で最も大切と話すのが"土づくり"。

自分の田畑で収穫した食べ物から生まれる生ごみや、雑木林の落ち葉や小枝、

おがくずやおからなどをコンポスターに集め、水分を調整しながら数回切り返します。

そうしてあげるだけで、微生物のドラマが始まると、金子さんはいいます。

20分ごとに倍に増殖していく微生物が、生きた堆肥を作り上げていくんだとか。

いい土ができれば、次は"いい種"。

近代農業では、種苗会社から種を買うのが一般的ですが、

それよりも自家採取してきた種に尽きると。

「昔から"品種に勝る技術はなし"といわれたほど、

農家が採ってきた自慢の種こそ、その地の気候風土に合った野菜が育つんです」

そして、有機農業では付きものの害虫対策でも、自然の循環の力を利用していました。

例えば、アブラムシが発生しやすい野菜の隣には、

アブラムシの天敵となるテントウムシが好む野菜を植える、といったように。

「天敵がバランス良く存在している状態がいいんです。

農薬を使うと、そのバランスが崩れてしまうし、

翌年にはその耐性を持った害虫がまた生まれてしまう」

農薬は悪循環を招くだけと、金子さんはいいます。

鶏や合鴨も飼っている霜里農場では、鶏小屋の周りに牛を放牧するようにしたところ、

キツネなどの獣害からも守られるようになったんだとか!

雑草やワラなど、農業で生じる副産物をエサとして与える代わりに、

鶏からは卵を、牛からは牛乳を貰い、合鴨は肉となります。

こうした自然の循環のなかにある霜里農場は、

エネルギーも当然、自然エネルギーによるものでした。

太陽光発電やチューブ内の水が温まる温水器をはじめ、

ガラス温室、糞尿からのバイオガスも活用。

耕運機やトラクター、乗用車はすべて、天ぷら油などの廃食油が燃料という徹底ぶり。

もはや無駄なものは何もないと思えるほどですが、

霜里農場では農場内のみならず、地域との循環も生みだしています。

霜里農場の農産物は、地元の酒蔵、醤油屋、パン屋、麺屋などに卸され、

地域の加工品として生まれ変わっていました。

何もかもうまくいっているかのような霜里農場ですが、

ここまで来るには、様々な背景があったそうです。

なかでも大きなポイントとして金子さんが挙げるのは、

消費者との提携です。

"提携"とは契約した消費者に農産物を送る仕組みで、

今や世界約40カ国でも導入されているんだそう。

「2ヘクタールの農地があれば、10軒の消費者分の作物を賄うことができます。

日本は自給できないのではなく、自給しない国づくりをしてきただけ」

金子さんは、"根の無い国は滅びる"と力を込めて語ります。

本来なら農業のうえに成り立つべき工業なのに、

工業だけが常に重要視され続ける特異な国が日本だ、と。

「今後は食とエネルギーが最大の問題になってきます。

国内に豊富に存在する草、森、水、土、太陽などの農的資源を徹底的に生かして、

食とエネルギーを自給する社会を作る生き方を選択するべき時が来ているのです」

有機農業・農村という文化を土台に、コミュニティ・共同体を作ってきた、

金子さんの約40年間の活動から学ぶべきことは多いです。

"人も有機的な関係が大切"と語る霜里農場では、

奇数月に1回、農場見学会を実施しており、毎年、数名の研修生も受け入れていました。

まずは知ること、そして選択すること。

私たち消費者もできることがあるかもしれません。

手前みそ

海外へ行くと、いつも恋しくなる日本の味、

「味噌汁」。

私の生まれ育った関東では「米味噌」が主流でしたが、

九州では「麦味噌」、愛知界隈では「豆味噌」と、

地域によって味噌の味も様々でした。

そして、終盤に訪れた山梨県では、

これまでに味わったことのない味噌に出会います。

「甲州味噌」

米と麦を用いた、いわゆる「調合味噌」です。

「これらの地域性の違いは、"主食が何か?"で決まってきたんですよ」

甲州味噌の蔵元のひとつ、五味醤油(株)の6代目、

五味仁(ひとし)さんに、分かりやすく解説していただきました。

「大まかに米どころでは米麹、麦どころでは麦麹を味噌づくりに用いましたが、

甲府は狭い盆地で斜面が多く、稲作には適していませんでした。

ですので、米の不足分を、田畑の裏作で作った麦で補ったんでしょう」

時はさかのぼること、戦国時代。

たんぱく質と塩分が賄える味噌は、陣中の兵糧としても重宝され、

各地の戦国武将は、こぞって味噌づくりを推進したそうです。

甲斐の国を治めていた武田信玄も同様で、

冬にほったらかされていた田畑で麦を作ることを指示。

こうして世にも珍しい米麹と麦麹を用いた

甲州味噌が誕生したといわれています。

五味醤油では、今も代々引き継がれてきた製法で、

甲州味噌が造られていました。

「発酵のスピードが違うので、米麹と麦麹は別々に仕込まなくてはなりません」

そう五味さんが語るように、

米麹と麦麹はそれぞれ別々に仕込まれていました。

一般の味噌と比べ、麹の種類が多い分、手間もかかりますが、

それでも、五味さんは甲州味噌を造り続けていきたいと話します。

「甲府の人たちにとって慣れ親しんだ味ですからね」

山梨名物のほうとうも、この甲州味噌が用いられていました。

ほうとうもまた、米飯が食べられなかった甲州の庶民にとって、

収穫量の少なかった小麦を補うために、

かぼちゃをはじめとした多くの野菜を加えた郷土料理でした。

「先代から引き継がれてきた甲州味噌。ずっと造り続けていきたいんです」

そんな想いの五味さんは、甲州味噌を広く伝えていくために、

「手前味噌づくり教室」も開催していました。

そのために「手前味噌づくりキット」も開発。

さらには、なんと「手前みそのうた」まで!

「味噌 味噌 味噌 味噌 手前味噌~♪」

この曲、繰り返し聞いていると、

思わず味噌づくりをしたくなってきますよ!

YouTubeでもアップされていましたので、

よろしければお聞きください♪

思えば、昔は各家庭で味噌が造られていたわけでして…。

私たちも帰京したら「手前味噌づくり」にチャレンジしようと思います!

山梨県の意外な県民性

山梨では、無印良品「ラザウォーク甲斐双葉」![]() を訪ねました。

を訪ねました。

果樹王国の山梨県、さぞかしフルーツ系の食品が人気と思いきや、

スタッフさんの持っているこちらの人気商品は、なんと…、

海産物系のおつまみでした!

島国日本において、海に面していない県は山梨含め8県ですが、

山梨県民は実は、無類の海の幸好き!

マグロや貝類の消費量は、毎年上位にランクイン(総務省「家計調査」)しており、

「あわびの煮貝」なんかも名産品として数えられるほどです。

駄菓子「よっちゃんいか」で有名なよっちゃん食品工業株式会社も、

山梨県内にありました。

意外なる山梨県の県民性…。

ただ、海産物でしたら、

山梨生まれの白ワイン「甲州」にも合いますものね☆

農業は生命産業

山梨県の日本一といえば、

最高峰を誇る富士山は言わずもがな、

桃、すもも、ブドウの果樹類も!

年間日照時間の長い山梨では、その気候風土が果樹栽培に適しており、

"フルーツ王国"と呼ばれるほどです。

なかでも、日本で1000年以上の歴史を持つ日本固有のブドウ品種「甲州」は、

ワイン醸造用にも、勝沼を中心に積極的に栽培されています。

一般に、病害や収穫量が減ることから有機栽培は難しいとされるブドウですが、

50年ほど前から、ブドウの完全有機・無農薬栽培に取り組む生産者に

山梨市牧丘町でお会いしました。

「フルーツグローアー澤登」の澤登芳(かおる)さん。

葡萄愛好会の理事長を務める方です。