「福岡」カテゴリーの記事一覧

地域が誇り進化し続ける、久留米絣

経糸(たていと)または緯糸(よこいと)、

もしくは両方の糸の一部を前もって染めておき、

これを用いて織り上げて文様を表した織物、「絣(かすり)」。

文様の輪郭部分がかすれて見えるために「絣」という名が付いたともいわれています。

絣のような織りの技法は、東南アジアをはじめ世界各国に見られ、

日本国内でも各地で織られてきました。

「久留米絣は、久留米で語られている歴史だと、

偶然の発見から始まったといわれています。

200年以上前に、一人の少女が自分の藍色の服にあった白いシミに気付き、

糸をほどいて、そこから独自の絣の図案を考え広めたと。

女性の社会進出に寄与したともいわれていて、ロマンがありますよね」

そう話すのは、一瞬で目を奪われる久留米絣のシャツに身を包んだ、野口英樹さん。

久留米市で久留米絣の問屋を営む、株式会社オカモト商店の専務です。

野口さんいわく、久留米絣の生産量は現在、

昭和初期の最盛期の約1/20になってしまっていますが、

今も二十数軒の織元が存在し、絣が進化し続けているそう。

福岡県の「久留米絣」のほか、

愛媛県の「伊予絣」と広島県の「備後絣」を日本三大絣と呼びますが、

今でも産業として成り立っているのは、久留米絣だけだとか。

それは産地の風土と歴史にまつわる発展があったからでした。

福岡県南部の筑後地方には、九州最大といわれる筑後川が流れ、

豊かな土壌と豊富でキレイな水が、絣の生産に適していました。

そして、明治の西南戦争で全国から集まった兵士が国元へ帰る際に、

お土産として久留米絣を持ち帰ったことで、全国にその名が知られるように。

しかし、一方で、粗悪品も出回ってしまい、久留米絣の評判が下落。

それではいけないと鑑定所ができ品質チェックを行うようになり、

現在のような質の高い久留米絣になったといいます。

久留米絣は、図案製作、括り(くくり)、染色、織りなど

大まかに分けても30の工程があり、分業制でそのすべてが重要です。

久留米市周辺に点在する生産現場を、野口さんにご案内いただきました。

まず、久留米絣の命ともいわれる、糸の括り作業。

昔は職人の手によって行われていましたが、現在は機械によって生み出されています。

しっかりと糸で縛ることで、その部分が防染され、

織った際に美しい文様を表現できるのです。

続いて、染色の現場へ。

こちらの工房では、伝統的な天然藍を使った染色が行われていました。

「藍は生き物と一緒。

毎日かきまぜて様子を見てあげなきゃいけないから、なかなか遠出もできません」

染色歴50年の小川内龍夫さんは

毎日藍の状態を、舐めて確認するというから驚きます。

括り屋さん、染屋さんを経て織物工場に糸が届いても

すぐに織りの作業に移れるわけではありません。

経糸と緯糸の準備が必要になるのです。

なかでも、絣の文様がきちんと出るように経糸をそろえる

「荒巻」という作業(写真左下)は、絣の完成度を決める大切な作業だそう。

(写真左:経糸の荒巻作業の様子、写真右:緯糸のトング巻作業の様子)

そして、カシャンカシャンと活気のよい音を立てながら、

年季の入った織機が忙しく動いて、

経糸840本と緯糸240本が1枚の絣を生み出すのです。

「織れない柄はないですよ。

量産できるわけではないから、日々技術の進歩を心掛けていくことが、

後世へものづくりを残すことにつながると思っています」

そう胸を張る、野村織物の野村哲也さんの言葉が

産地の強さを物語っているようでした。

こうした各工程のスペシャリストの技の集結によって、生まれる久留米絣。

産地の特徴は問屋であるオカモト商店にもありました。

「うちは昔から異端児だったかもしれません。

両親の代から、生地だけでは勝負できないことを感じ、

自分たちで商品化をしてきたんです」

と野口さん。

兄で現社長の野口和彦さんと英樹さんの代になり、

オリジナル製品の企画製造と販売をより強化し、

今では全国に18店舗を展開するまでになりました。

「久留米絣は小さい頃から身の回りに当たり前にありました。

僕にとって白いごはんのようなものですね。

白いごはんがいろいろな料理に調理されるように、

絣もそれ自体は布だから何にでも形を変えることができる」

最近では、地元の靴メーカーと共同でスニーカーの開発をしたり、

パンツ感覚で使える現代風のもんぺのほか、

気軽に持てるバッグやポーチなどの小物を手掛けたりしています。

「今後も品質を追求して生地づくりを行いながらも、

絣を現代の日常に取り入れられるように、その可能性を探っていきたいです。

そうすることが、200年続いた久留米絣の、次なる200年への礎だと思っているので」

身近にあるとその価値になかなか気付きにくいものですが、

久留米絣にかかわる人たちは、その技術や質に誇りを持ち、

それを守るだけでなく、さらに発展させようとしていました。

この心意気こそが、ほっこりと温かく、透き通った美しさを見せる

久留米絣の魅力につながっているのかもしれません。

天然樟脳

夜の住宅街を歩いているとき、煮物のニオイがして実家を懐かしむ。

こんな経験をされたことはありませんか?

ある特定のニオイがそれにまつわる記憶を誘発する現象のことを

"プルースト現象"というそうですが、

同じように、実家やおじいちゃん・おばあちゃんの家の記憶を思い起こすニオイに

「樟脳(しょうのう)」があります。

樟脳とは、衣類の虫よけや芳香剤などに使われるもの。

その樟脳が何からできているかについて、これまで考えたことがなかったのですが、

その答えは私たちの案外身近なところにありました。

神社などで見かける「クスノキ(樟)」です。

クスノキは、ハッカのようなスーッとする特有のニオイを有しており、

この木があると虫も寄ってこなくなるため、

厄除けの意味から神社によく植えられたともいわれているとか。

また、クスノキには、鎮痛・消炎・血行促進などの薬理作用の性質もあり、

医薬品名「カンフル」として使われていました。

そんなクスノキは、暖かい地域にしか生息しないといい、

世界的に見ても、中国の揚子江以南から台湾、韓国、

そして、日本の西南部一帯にしかないんだそう。

そのため、クスノキから作られる樟脳は、かつてはたばこや塩と同様、

日本専売公社によって専売されていたといいます。

「樟脳がなければ、日本はこんなに栄えていなかったと思いますよ」

福岡県みやま市にある「内野樟脳」の5代目樟脳師、

内野和代さんにお話を伺いました。

内野さんいわく、江戸時代に樟脳は、金・銀に次ぐ輸出品だったそう。

クスノキの自生林に恵まれていた薩摩藩や土佐藩では、

樟脳を売ることで、軍費を稼いでいたんだとか。

「樟脳はセルロイド(合成樹脂)やフィルムの原料でもありましたが、

合成樟脳が生産されるようになると、

天然樟脳を作る生産者はどんどん減少していきました」

現在、国内における樟脳の生産者は4軒あるといいますが、

一時は内野樟脳だけの時代もありました。

ここ数年自然素材が見直されてきたなかで、

樟脳づくりを希望した生産者にその技術を教えたのも、実は内野樟脳でした。

そんな内野さんの工場は、住宅街の一角に佇んでいます。

九州一円から集められたクスノキが山のように積まれていて、

近づくと爽やかな香りがするので、

そこが樟脳づくりの現場であると容易に気付くことができます。

樟脳づくりの工程は、クスノキの木材を特殊な円盤カッターで

細かく砕くところから始まります。

大人が全体重をかけて押し付けて行うので、大変な労力のかかる作業。

また、一つひとつの木材によって癖が異なるので、

それを把握し、カッターに手を取られないように慎重に行う必要があります。

おもわず、「機械で細かく砕いてはいけないのか?」と質問してしまったほど。

すると、このカッターで削った場合に出る細かなひびが

樟脳を取り出しやすくしているといいます。

この木片を大きな甑(こしき:蒸し器)に入れて、蒸すのですが、

この時、木片を杵できちんとつき固めておくことが大切だそう。

その後、甑から発生する蒸気を冷却槽で冷やして、樟脳成分を取り出すのですが、

木片がうまく詰まっていないと、蒸気だけが上に抜け、

樟脳成分が十分に抽出できないというのです。

ちなみに木片を蒸すための燃料は、

樟脳成分を取り出した後の木片を乾かしたもの。

原料から燃料へと循環していて、一切の無駄がありません。

このかき氷のようなものが、樟脳の結晶です。

同時に、樟脳油が分離されますが、これはアロマオイルとして使用されているそう。

結晶をさらに圧搾機に入れて、一晩かけて圧搾すると、

ようやく樟脳の塊が取り出せるといいます。

すべての製造工程に最低でも10日を要す、天然樟脳づくりですが、

約6トンの木片からできる樟脳は、わずか25kg程度。

「樟脳づくりのポイントは『音をよみとる』ことだと思っています。

火の音、水の音…。

代々引き継がれてきているのは"感覚"なんです。

マニュアルはないから、五感を研ぎ澄ませてやっています」

これまで、どちらかというとツンと鼻につくようなニオイだと思っていた

樟脳の香りですが、内野さんたちの手作業によって、

丹精込めて作られた天然樟脳の香りはとてもナチュラルで、優しい香りでした。

衣類にニオイが残ってしまいがちな虫よけや芳香剤ですが、

天然樟脳の香りは、風に当てるとさっと消え、

衣類に残らないのが評判だといいます。

また、原料はクスノキと水のみなので、

化学物質や添加物にアレルギーがある方にも好評だそう。

20年以上にわたり、ご主人とともに樟脳づくりを行ってきた内野さん。

2010年にご主人が他界され、樟脳づくりの継続を迷われたそうですが、

お客様からの熱望と、地元の方の支援があり、今日に至っているといいます。

「使っていただいている人の声に突き動かされてやっています。

先人たちの気持ちを大切にしながらも、

自分の目線で、私にできることを続けていきたいですね」

内野さんのこの言葉を聞いて、昔ながらの手仕事を守っていくのは

作り手だけでないということを改めて実感しました。

【お知らせ】

内野樟脳の手掛ける、天然樟脳と樟脳オイルが

「Found MUJI Market」からご購入いただけます。

Found MUJI Market > 天然樟脳

Found MUJI Market > 樟脳アロマオイル 5ml

Found MUJI Market > 樟脳アロマオイル 10ml

世界にひとつの線香花火

線香花火で、誰が一番長持ちできるか。

そんな夏の一コマを思い出に持つ方も多いかもしれません。

手持ちで楽しむ玩具花火のなかでも、

線香花火は昔も今も変わらぬ魅力で私たちを楽しませてくれます。

ただ、打ち上げ花火は、現在も各地で催される花火大会で用いられますが、

玩具花火は、少子化や町中での火気制限なども相まって需要が低迷。

さらに、安価な輸入品の流入によって、

現在、線香花火を手掛ける花火製造会社は全国で3社を残すのみです。

そのうちの一社が、福岡県みやま市にある

筒井時正玩具花火製造所。

工場を訪ねると、3代目の筒井良太さんが笑顔で迎えてくださいました。

「かつては仏壇の香炉に、線香のように立てて楽しんだことから、

"線香花火"と呼ばれるようになったんですよ」

香炉に立てる?

私たちにとって身近な線香花火は、

柔らかい紙で包まれ、下に垂らして楽しむものでした。

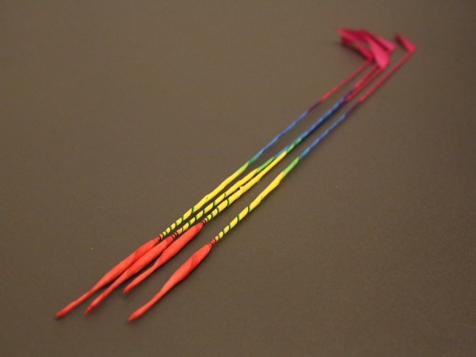

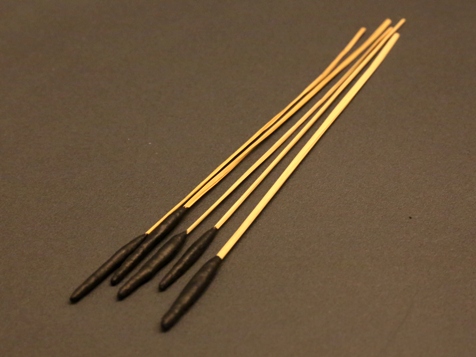

これは「長手牡丹(ながてぼたん)」と呼ばれる形状で、

関東地方を中心に広がったもの。

一方の、関西地方での線香花火といえば、

この「スボ手牡丹(すぼてぼたん)」が一般的だったそうです。

持ち手に紙ではなく、少し丈夫なワラが用いられているため、

香炉に立てることもできるのです。

この違いは、米作りが盛んだった関西地方では、

豊富にあったワラの先に火薬を付けて楽しんだのに対し、

米作りが少なかった関東地方では、

ワラの代用品として和紙で火薬を包んだためといわれています。

「現在では、中国産の輸入品が"長手牡丹"のため、

こちらの形状に見慣れている人も多いかもしれませんね」

良太さんがそう話す通り、関西地方特有の「スボ手牡丹」を作るのは、

全国でもここ筒井時正玩具花火製造所のみだそう。

実際に遊ぶ際には、先を少し上に向けて楽しむ方が、

玉が落ちにくく、火花が大きくなるんだとか。

関東地方出身の私たちにとって、

なんだか新鮮な線香花火の楽しみ方でした。

「主人は何度も研究を重ねて、今の火薬の配合に行き着きました。

それでもちょっとした火薬の量や紙の縒(よ)り方、

空気の状況によっても花火の咲き方が異なるんですよ」

そう話すのは、奥様の今日子さんです。

子育てにいち段落ついた今日子さんは、4~5年前から家業を手伝うように。

目の前で線香花火を作ってくださいました。

一つひとつのすべてが手作業です。

紙の上に少量の火薬を盛り、少しずつ縒っていくのです。

紙が尻すぼみの形で、半分しか染めていないのは、

必要最低限の原料を大切に扱う工夫でした。

1本の線香花火に用いられる火薬の量はわずか0.08グラム。

100分の1グラムの増減で、燃え方は大きく変わるというから、

日本人の繊細さを象徴しているかのようですね。

さらに、驚かされたのが、

「線香花火の一生には、人の人生になぞらえた

4つの段階があるんですよ」

と、今日子さん。

なんと、線香花火の燃え方には

段階ごとに名前が付けられているのです。

「蕾」とは、まるで命でも宿ったかのように、

火の玉が大きく育つ段階のこと。

やがて、迷いながらも一歩ずつ進む青春時代のように、

パチッパチッと力強い火花が散りだす「牡丹」を経て、

勢いを増し火花を咲かせる「松葉」を眺めていると、

結婚・出産・子供の成長といった、幸せなシーンを想起します。

そして、晩年の静かな余生を表すような「散り菊」。

最期は、おだやかに火花が散りゆき、やがて光を失うのです。

実にはかない線香花火の一生。

こうした花火に情緒を感じるのも、日本人らしさなのかもしれません。

「日本の花火の良さを伝えていきたい。

他では真似できない、オリジナルの花火を作れないものか」

そう考えた筒井夫妻は、徹底的に地域にある素材を見つめ直しました。

そこで見つけたのが、地元福岡産の八女和紙。

これを草木染めで色づけし、可愛らしいお花の形に仕上げると、

遊ぶだけでなく、眺めたり、贈ったりできる

唯一無二の線香花火が出来上がりました!

また、現在、工場の近くに、完成すれば日本初となる、

室内で花火が楽しめる建屋も建築中。

地元、筑後産の食を楽しみながら、

自身で線香花火を縒って楽しめるワークショップなども開催予定だそう。

「くじけそうになることもたくさんありましたけど、

足元を見つめ直したことで、歯車が回り始めました。

原料がないと始まらないし、買ってもらえる人がいないと始まらない。

人とのつながりを大切に、何よりも"内助の功"ですかね」

製造を中心に行う良太さんと、営業と販売を中心に行う今日子さん。

意見のぶつかり合いがありながらも、二人あきらめずに進んできたからこそ、

今の筒井時正花火製造所の線香花火がありました。

繊細でやさしい火花が咲き誇るのも、

夫婦の汗と涙が詰まっているからに違いありません。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

300年続くお酢

和食の味付けの基本とされる調味料「さしすせそ」。

そのうち、「せ」醤油と「そ」味噌は日本独自のものですが、

「さ」砂糖と「し」塩、そして、「す」酢は世界中に存在するものです。

なかでも酢は、世界各地で飲まれるお酒との関わりが強いことをご存じでしょうか。

「酢酸菌(さくさんきん)は、アルコールを餌に酢をつくるんです。

ですから、世界各地のお酢は、その地のアルコール文化との関係が深いんですよ」

そう教えてくださったのは、福岡県大川市の老舗蔵、

庄分酢の14代目、高橋一精さんです。

思えば、

ワインの産地フランスやイタリア、スペイン、ポルトガルでは"ワインビネガー"、

ビールの本場、イギリスやドイツでは"モルトビネガー"、

アメリカでは"シードルビネガー"と、

各地のお酒文化によってお酢の種類も様々。

フランス語で酢を意味する「vinaigre」とは、

「vin=ワイン」と「aigre=すっぱい」を合わせたもので、

「お酒をすっぱくしたもの」という意味でした。

当然、日本酒文化の日本では「米酢」が造られており、

酢蔵には、かつて酒蔵だったところも多く存在します。

庄分酢もその一つ。

筑後川の水に恵まれ、豊かな大地の米どころの筑後で、

庄分酢が産声を上げたのは、1711年のこと。

造り酒屋の4代目、清右衛門がお酢造りを始めて以来、

300余年にわたって、お酢を造り続けてきているのです。

「高橋家で代々、引き継がれてきている家伝書がありましてね。

今も"玄米くろ酢"は、この製法にのっとって造っています」

高橋さんがそう話すのは、昔から使われ続けている

大甕(カメ)仕込みのくろ酢のこと。

以前、鹿児島県福山町で見た壺畑の光景を思い出しましたが、

それよりも、一つひとつのカメのサイズが大きいことが特徴です。

「大きい方が、中の温度が一定に保たれやすいんです。

温度変化に対応するための先人たちの工夫でしょう」

カメが半分、地中に埋まっているのも、

中の温度を一定に保つための知恵でした。

くろ酢の醸造に用いるのは、水と麹菌と、

熊本県から仕入れた有機農法の玄米のみ。

カメのなかでゆっくりと、麹菌によって米が糖化され、

その糖分をエサに酵母がアルコール発酵を促し、

カメに生息する酢酸菌が、アルコールを酢に変えていきます。

市場に多く流通する酢は、速醸法と呼ばれる製法で、

醸造用アルコールを原料に24時間ほどで造られていますが、

この静置発酵法だと3カ月ほど歳月を要します。

「静置発酵させているあいだ、黙っているわけではありません。

菌膜の状態はカメによって異なるので、一つひとつ見守りながら手入れをします。

子育てに似ていますよね」

酢職人は語ります。

その後、さらに長い熟成期間を経て、ようやくくろ酢として完成するのです。

効率を追い求めては、決して造られない酢。

その分、酢に深いコクと旨みがもたらされます。

「守るべきは守りながらも、

現代のくらしのなかで取り入れやすい酢も提案していきたい」

高橋さんがそう語る通り、庄分酢では米酢以外にも、

様々な果実から造られた酢も手掛けています。

ドレッシングやドリンク、食事の隠し味などにも重宝するりんご酢も、

有機栽培で作られたりんごのみを用いて造られていました。

※Found MUJIを扱う一部の店舗でもお買い求めいただけます

※Found MUJIを扱う一部の店舗でもお買い求めいただけます

さらに、酢の可能性を広げていきたいと、

蔵の2階を改装して、レストランもオープン。

酢を使った料理やスイーツを提供し、

酢のあるくらしを提案していっています。

「高橋家では代々、長男の名前には"清"か"精"という漢字が使われているんです。

常に、精進しながら、清らかな酢を造り続けたいと思っています」

300余年にわたり、"庄分さん"の名で親しまれ続ける酢の背景には、

頑なに守りながらも、攻め続ける蔵の姿勢がありました。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

体験できる、酒造

福岡県西南部に位置する糸島市。

「おいしい甘酒を造る酒蔵がある」

という噂を耳にしました。

訪れたのは、「白糸酒造」。

早速お目当ての甘酒を試飲させていただくと…

これまでに飲んだことのないような

すっきりとした味わいです。

また、見た目にも分かるように、お米の粒が残っているのが印象的。

「うちのは米麹と水しか使ってないからね」

とっても親しみやすい社長が、そう教えてくださいました。

甘酒といえば、以前秋田で作り方を教えていただきましたが、

その際には確かに、炊いたお米にお湯と米麹を加えていました。

お米を入れていないので、サラッとした口当たりなのですね。

白糸酒造では、昔から蔵びらきの際に

お客様に甘酒を出していましたが、

「販売してほしい」という要望が多く、15年ほど前から商品化したそう。

話を伺っていると、「これも飲んでみてください」

と、奥様が別の飲み物を特別に出してくださいました。

飲んでみると、いちごの酸味とお米の甘さがドッキングした味。

ピンク色のかわいらしい飲み物の正体は、

"甘酒スムージー"でした。

「甘酒は本当に体にいいので、毎日飲んでもらいたいものなんですが、

やっぱり毎日同じ味だと飽きるでしょ?

だからうちでは、フルーツを加えて飲んだりしています」

白糸酒造は、安政2年(1855年)創業の老舗。

全国で唯一、昔ながらの「ハネ木搾り」を守り続けている酒造でした。

ハネ木搾りとは、長さ約8メートルの木の端に

合計1.2トンの石をロープでつり下げ、てこの原理で重みをかけて、

2日間かけてじっくりお酒を搾り出していくのです。

生産量は限られるそうですが、機械搾りに比べて圧力が弱いので、

雑味成分が少ないまろやかな味に仕上がるんだとか。

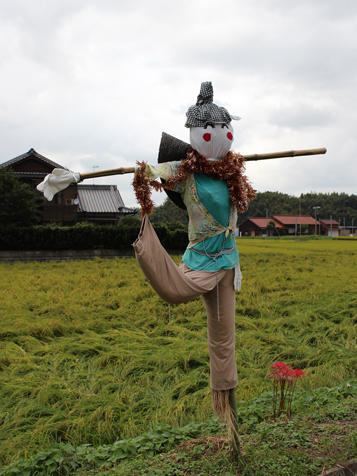

また、白糸酒造の酒蔵は、酒米の王者ともいわれる

山田錦の田んぼに囲まれています。

収穫前の稲は、キュートな案山子(かかし)たちによって

見守られていました。

「これはハネ木塾のみんなで作ったんですよ」

ハネ木塾は、白糸酒造が運営する会員制のお酒塾で、

田植え・案山子作り・稲刈り・酒の仕込みから瓶詰めまで、

1年を通じてお酒造りの工程を体験できるのだそう。

最後にオリジナルラベルを作って貼ったら、

自分だけの1本の出来上がり。

○○体験ができる、というのはよく聞きますが、

1年を通して一般の人がものづくりにかかわれるというのは

これまで聞いたことがありませんでした。

地域の人を巻き込み、ともに歩んで来た白糸酒造。

それでも、「もっと地域とかかわっていきたい」と社長はおっしゃいます。

「糸島には最近若い人も増えてきているけど、

この長糸地区は高齢化が進んでいて。

地域のみんなが興奮するようなイベントを仕掛けたいですね。

例えば、滝の上から流す、流しそうめんとかね(笑)」

Found MUJI九州

4月1日にスタートしたキャラバンも半年が経ちました。

9月末に訪れた福岡県で23県目、ようやく折り返し地点です。

福岡県といえば、昨年度リニューアルオープン時にもお邪魔した、

「MUJIキャナルシティ博多![]() 」。

」。

素材や着心地を吟味した衣料品シリーズMUJI LABO、

流行を追わない簡素で美しい家具シリーズREAL FURNITUREなど、

日々の暮らしを丁寧に、より豊かに整えたい方々に向けた商品を揃えた

MUJIとして、東京以外の初の地方都市店舗としてオープンしました。

世界中から無印良品の考えをもとに見つけてきた「Found MUJI」も

数多く取り扱う大型旗艦店です。

無印良品はもともと、ものを作るというより、探すとか見つけ出す

といった姿勢で生活を見つめてきたといいます。

永くすたれることなく活かされてきた日用品を世界中から探し出し、

それを少しだけ生活や文化、習慣の変化に合わせて改良し、

適正な価格で再生するというのが基本姿勢だったのです。

2003年からはこの活動を「Found MUJI(見出されたMUJI)」と命名。

さらに世界の細部にまで入り込みながら良いものを探す旅を始めています。

当然、こちらの人気商品は、

このFound MUJIの商品だそう!

なかでもスタッフさんのお薦めは、

200年以上の歴史を持つチェコの文具メーカー、

「コヒノール社」の文具シリーズ。

チェコでは大統領への贈答品として用いられるほど、

信頼を持つ文具だそうです。

海外ならではのポップなデザインが目を惹きますね☆

そして今回、リニューアル1周年を記念して、

MUJIキャナルシティ博多では「Found MUJI九州」を開催。

昨日のブログでも綴った、福岡の伝統工芸「小石原焼」を

今の食生活に合わせた形で開発された「COCCIO」シリーズや、

椎茸ドレッシングをはじめとした、厳選された食品まで。

九州中から集めた良いもの、良い食が集まっています。

他にも、陶芸体験(9月のみ開催)をはじめとした、

各種ワークショップも開催。

この「Found MUJI九州」の一つのコンテンツとして、

我々キャラバン隊もトークイベントを行わせていただきました♪

九州の文化や習慣に根ざし、永く愛されてきた素材やものを中心に、

このキャラバンの前半戦のハイライトをお話ししました。

この「Found MUJI九州」のイベントは、

MUJIキャナルシティ博多で、10月28日(日)まで開催中。

お近くの方、ぜひお立ち寄りください♪

今までとは一味違うMUJIが見られると思います。

私たちキャラバン隊も、後半戦に突入しました。

これからも健康、安全運転を心掛け、

地域の素晴らしい文化を発信していきますので、

応援のほどよろしくお願い致します!

「COCCIO」

「民陶」ってご存じですか?

毎日の生活のために作られた実用的な雑器をさす言葉です。

大陸から有田へと渡った陶工の技術が、やがて日本各地へと伝わり、

地域ごとに食を受ける器を作る陶工たちが活躍していきました。

現在でも、訪れる先々で各地に根ざした焼物に出会ってきたのは、

こうした民陶づくりがあったからです。

ただ、戦後の急速な食文化の変化と、海外からの安い食器の流入によって、

日本の焼物はたちまち厳しい環境にさらされました。

そんな状況下でも、福岡県東峰村には、いまだに50軒ほどの窯元が残っています。

彼らが作るのは、「小石原焼(こいしわらやき)」です。

1682年に、伊万里から招かれた陶工が窯場を開いたのが始まりといわれ、

陶芸としては初めて、経済経産省の伝統工芸品の指定を受けました。

刷毛目(はけめ)、飛び鉋(とびかんな)、櫛描き(くしがき)

などの模様が特色で、後にその技法は、以前、大分で取材に訪れた、

小鹿田焼(おんたやき)に伝わったといいます。

小石原の陶工たちは、ろくろを自在に操って、

形のそろった食器を大量に生産する高い技術を持っています。

また、卸しとしての道を歩まず、

直販スタイルを続け、顧客からの要望に柔軟に対応してきたことから、

使いやすく手頃な価格の、手づくりの日用食器が生み出されてきたのです。

そんな小石原焼の持つ高い技術を活かしながら、

現代の生活に寄り添う新たな食器を生み出そうとするプロジェクトが、

2007年より始まっていました。

「COCCIO(コッチョ)」

小石原焼の3つの窯元と、

デザイナー兼ディレクターの城谷耕生さん、

そして、九州大学の池田研究室が関わり、

小石原焼の本質を探究し、今と未来のための食器をデザインする挑戦です。

イタリア語で「普段使いの器」を意味するその言葉には、

伝統工芸を守るだけでなく、今と未来の食生活に合わせた食器を開発する、

というメッセージが込められているようです。

COCCIOプロジェクトは、まず、

現代の食生活を徹底的に見つめ直すことから始まります。

九州大学の池田研究室が中心となって、

「食事とは何か?」「デザートとは?」「コーヒーとは?」など、

その由来まで徹底的に調べ上げ、ノートにまとめていきました。

その名も「轆轤(ろくろ)とノート」。

ろくろで器を作るのと同じペースで、ノートを作っていこうという、

とてつもない情報量のリサーチノートです。

こうした様々な調査を行うなかで、

小石原焼のエッセンスを以下の3つに抽出。

※小石原で採れた土を使うこと

※自然の釉薬を使うこと

※ろくろを使って生産すること

作り手の一人、カネハ窯の陶工・熊谷さんは、

COCCIOの制作についてこう語ります。

「飛び鉋や刷毛目の模様のないものを小石原焼と呼んでいいのかって、

はじめの頃は周りからよく言われました。

ただ、COCCIOは今と未来のための食器づくり。

小石原焼とは何なのか? ボウルと小鉢の違いは何?

と、一つひとつ概念を点検していきました」

こうして、これまでの和食器づくりの概念から脱却し、

現代の食生活に合った、

手づくりによる洋食器が作られていきました。

一つ大きな特徴は、高台が広く平らであること。

これは、器を手で持ちながら箸で食べる和食に対し、

洋食は基本、器は持たずにナイフとフォークで食べるという、

食生活の根本的な違いを反映させたものでした。

そのためには、安定感のある平らなお皿が必要だったのです。

さらに、ディレクターの城谷さんは、

「モノがあふれている時代。ただ、カッコいいだけじゃ駄目。

食生活の社会問題を解決できるような食器を作りたかった」

と語ります。

一人で食卓の前に座ることが多くなった現代、

家族や友人と一緒に食卓を囲む時間を、

もっと日常的に楽しんでもらえるようにと、

COCCIOには「シェアの食器」という概念が加わります。

こうして生み出されたのが、こちらの大皿。

大皿に盛った料理を取り分け、

周りを気遣いながら会話がはずむ食事の時間を想像して作られました。

他にも、こんなコーヒーカップたちも。

通常よりも小さめのデミタスカップは、

コーヒーがなくなったら、すぐに

「温かいコーヒーをもう一杯いかが?」

という声が聞こえてくるように、イメージされています。

九州大学の池田美奈子教授は、このCOCCIOについて、

こんな想いを話しました。

「人の生活に合わせてモノを作るのではなく、モノが人の生活を変える、

ということもできるのではないでしょうか」

COCCIOには、こうした様々な想い、研究の成果が

合わさっていました。

現代の食生活のために作られた日常的な食器。

これぞ「現代の民陶」と言えるのではないでしょうか。

こちらのCOCCIOシリーズは、

MUJIキャナルシティ博多![]() で、10月28日まで展示販売されています。

で、10月28日まで展示販売されています。

旬を味わうドレッシング

「北九州にまつわる調味料を作りたいと思ったんです」

そう語るのは、北九州市で地元野菜を使ったドレッシングを手掛ける、

(株)ごとう醤油の五嶋隆二社長。

キッカケは、数年前に東京の物産展に出店した時のことでした。

もともとポン酢など、無添加の調味料づくりを行っており、

味に自信のあった五嶋社長は、東京でも売れるだろうと高をくくっていたそう。

しかし、結果はほとんど売れませんでした。

また、普段地元では、1ℓや1.5ℓの大きな商品が売れていて、

東京向けに360mℓを用意していったものの、

それでも「重たい」と嫌厭されてしまったのです。

この経験から五嶋社長は、

「顧客のニーズに合わせた商品づくりが必要」

ということを学びました。

そして、生まれたのが"職人の技ドレッシング"

地元の農家さんが作った野菜を、

自分の目と舌で確かめてから仕入れ、

旬の野菜をふんだんに使った贅沢な調味料を開発。

"若松トマト""合馬たけのこ""金時人参""大葉春菊"

…どれも地元でしか採れない野菜です。

瓶の大きさも200mℓと100mℓを用意しました。

100mℓの小さな瓶は、持ち帰るのに重くない

というのももちろんありますが、

添加物を加えていないので、

おいしいうちに味わってもらい、旬の味を次々に味わってもらいたい

という社長の想いの表れでもあります。

ちなみに、大人気の「原木椎茸の和風ドレッシング」は

昨日のブログでご紹介した、井上さんの椎茸を使用しているそう。

具材が目に見えるほど、ぎっしり詰まっていて、

購入者からは、「これで採る野菜を1品減らせる」と評判です。

また、これら調味料を通じて、購入者が、

北九州地域の特産品を知ることにもつながっているようです。

今では、ごとう醤油のドレッシングの噂を聞きつけて、

野菜の生産者さんが自ら相談に来るようになったといいます。

さらに、ドレッシングに加えて

地元の食材や料理に合う調味料も展開。

地元の漁師さんたちと一緒に、ワタリガニ用のお酢を作りました。

オス蟹とメス蟹は採れる時期や漁の仕方が異なり、もちろん味も違います。

それならば、それぞれのカニに合うお酢も違うはずと、

こんな商品が出来上がったそう。

その名も「雄酢」と「雌酢」。

ユーモアたっぷりの一品ですね。

「これからも細かいお客様のニーズに合わせた商品づくりをしたい」

と話す五嶋社長。

これからどんな商品が生まれるのでしょうか!?

※ごとう醤油さんの一部商品は、

MUJIキャナルシティ博多![]() リニューアル1周年記念企画中の

リニューアル1周年記念企画中の

同店でも購入可能です。

クールな農家

北九州市で原木しいたけを栽培する、

小倉印株式会社の井上さんを訪ねました。

山の入り口で待ち合わせをしていると、そこで待っていたのは、

勝手にイメージしていた農家のおじさんとは違う、

ファッション雑誌に載っていそうな、お洒落な格好の方でした。

「別に作業用の服を着なきゃいけないって決まりはないですからね。

僕はいつもこんな格好で作業してますよ」

もともと家具職人だった井上さんですが、

農家に転身したのは4年ほど前のことだそう。

井上さんは主に店舗用家具を作っていました。

それらは5~10年で入れ替えがあり、

さらに使用していた木材は一部石油化学製品だったことから、

自分の仕事は環境に優しくないと疑問を持ち始めたそう。

そして、実家の畑を使った農業と、

原木しいたけの栽培の道へと入っていきました。

しいたけ栽培には、天然の木を用いる「原木栽培」と、

菌床(オガクズなどの木質基材に米糠などの栄養源を混ぜた人工の培地)

で育てる「菌床栽培」の2種類があります。

井上さんは前者の原木栽培を手掛けていますが、

それは流通しているしいたけのうち、1~2割と少ないそうです。

というのも、原木栽培の方が重労働なのです。

種菌を植え付けたほだ木を定期的にひっくり返す作業が必要なのですが、

ほだ木を持ち上げようとしてみると、確かに重い…。

しいたけが発生するには、2~3年の月日が必要です。

また、ほだ木を水に浸けたり、

刺激を与えることによって発生しやすくなるようなのですが、

井上さんはすべて自然に任せているそう。

「量は採れなくても、その方がしっかりした味になる気がするんです」

井上さんの育てたしいたけは、

意外なところで手に入れることができます。

「なば in サンカフェ」

今年3月にOPENしたアンテナショップです。

店内には、先ほどのしいたけや畑で採れた野菜、

また井上さんが仕入れた加工品などが並んでいました。

「農業はまだまだ改善する余地がたくさんあると思うんです。

市場で高値がつく野菜は見た目だけで、味は全く無視されているのが現状で、

すると、農家は野菜の形をそろえることに注力する。

努力する部分が間違っているんです。

農家は自分で売る努力をしていない」

井上さんの1日のスケジュールは、

朝から畑作業と山仕事、

午後に仕入れに行き、15~19時頃までお店に立つ。

お店の営業時間は短いですが、その分お客さんは

本当に新鮮な野菜を手に入れることができます。

また、お買い物の途中にちょっと一息、

コーヒーを飲みながら、店主の井上さんご夫妻と語らうこともできます。

最後に井上さんに今後について聞いてみました。

「僕は自分が好きなことじゃないと続けられないんで。

農業はこうしなくちゃいけないという決まりはない。

子どもに将来の夢を聞いた時に"農家"っていうふうに

憧れられるような職業に、農家をしたいんですよね!」

すっかりクールな農家・井上さんに魅了されたとともに、

井上さんの農業に対する改革が、

子どもたちへ魅力ある職業として映ることを願わずにはいられません。

農業の固定概念を覆される出会いとなりました。