「兵庫」カテゴリーの記事一覧

香り高きハバネロ

わさび、からし、唐辛子、山椒、生姜など、

日本にも昔から親しまれてきている香辛料があります。

そんななか、海の向こうから渡ってきた香辛料に魅了された、

一人の男性がいました。

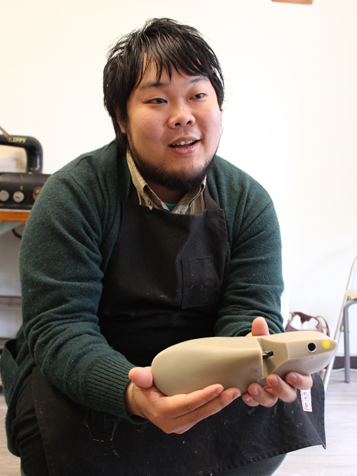

「僕にとって、ハバネロソースは名刺代わりです」

すがすがしい笑顔でそう話すのは、

兵庫県篠山市でターンムファームを営む近藤卓さん。

日本では珍しい、無農薬でハバネロを専門に育てるファーマーです。

ハバネロといえば、中南米が原産の

鷹の爪などの数倍の辛さを誇る、唐辛子の一種。

一体、どんな姿かたちをしているのかと、

恐る恐る、近藤さんの畑を案内いただくと、

そこにはイキイキと実るぷりっとした果実の姿がありました。

たとえていうならば、ピーマンやパプリカのような。

これがそこまでの辛さを醸し出すとは思いもしません。

「よかったらかじってみてください」

言われるがままに、

近藤さんが割ったハバネロの欠片をかじってみると…、

「ん?辛くない。むしろフルーティー」

それが初めの正直な感想です。

しかし、程なくして、じわりじわりと訪れる辛さ。

「キター!!やっぱり辛い!」

この感覚こそが、近藤さんを虜にした証でした。

初めて近藤さんがハバネロに出会ったのは、2002年のこと。

当時、住んでいた石垣島の友人から渡された一つの実が、それでした。

「その色と形。香水のような芳香。

フルーティーなやさしい甘みの後に広がる、とてつもない辛さ。

完全にハバネロに魅了されましたね」

以来、その時に譲り受けたハバネロから種採りをし、

株を大切に少しずつ増やしてきたといいます。

そして2004年、広い土地を求めて、48株のハバネロの苗と共に、

奥さんの実家のある丹波篠山へ移住されました。

ただ、そのまま食べるには辛すぎるハバネロ。

そこで近藤さんが手掛けたのが、ハバネロソースでした。

「子供がいるんですが、小さいうちは料理を辛くできませんから。

自分が食べる料理にだけ使えるようなソースが欲しかった」

そう話す近藤さんは、子供の頃から、料理にタバスコをかけていたそうですが、

酸っぱさをなんとかしたいと思っていたそう。

そして、好みのソースを追求すること1年。

無農薬・無化学肥料栽培のマンゴーやトマト、

自家製のニンニクやタマネギを混ぜたソースが完成したのです。

初めは売るつもりなどなかったそうですが、

瓶が好きで、デザインも好きな近藤さんが手掛けると、

自ずとパッケージも洗練されていきます。

こうして完成したハバネロソースは、

「Mellow Habanero(メローハバネロ)」と名付けられ、

評判が評判を呼び、広がっていきました。

英語が話せるようになりたいと、

写真共有サイトに投稿した英語の栽培日記は、海外にまで反響を呼ぶように。

アメリカやオーストラリア、デンマークといった国々へも出荷され、

スウェーデンでは女性ヘビメタバンドのオフィシャルグッズにも採用されているほどです。

世界広しといえど、ハバネロの栽培から、収穫、加工、出荷までを

一貫して行っている生産者は、希少な存在なようなのです。

近藤さんが自身の人生すべてがそこに入っている、

名刺のようなものと語るハバネロソースは、

国内外を問わず、確かに近藤さんと人々をつないでいました。

今では1800株を育てるまでに至った、ターンムファームのハバネロ畑。

それが近藤さんは家族で手掛けられる最大の規模と話します。

驚いたのがソースを作るミキサーも鍋も、すべて家庭用サイズ。

その理由も、至ってシンプルでした。

「すべて手づくりでやりたいんです。

教わるのではなく自分で切り開いていく、DIYスピリットを大切にしていますね」

自らを"ハバネロマン"と名乗り、

ハバネロソースのおいしさを広める近藤さん。

素材の味を引き立ててくれる心地よい辛さは、

病みつきになる味わいです。

欧米化する日本の食卓において、

ハバネロソースが欠かせなくなる日も近いかもしれません。

【お知らせ】

2012年に開始した「MUJIキャラバン〜日本全国の良いくらしを探す旅〜」

の連載ブログは、今回をもちまして一旦、終了となります。

地域で出会ったみなさま、情報を提供してくださったみなさま、

そしてこのブログを読んでくださったみなさま、

どうもありがとうございました。

日本全国のその地に根ざしたものづくりや食づくり、活動を応援する活動は、

引き続き、新しいかたちで続けていきますので、どうぞご期待ください。

未来に伝える、伝統の醤油づくり

「機(とき)有るべし」

これは、兵庫県養父市(やぶし)にある、

大徳醤油株式会社がつくる醤油です。

「戦後、醤油づくりの姿が変わってしまいました。

もろみに熱を加え、培養酵母を添加することで熟成期間を短縮し、

大量生産・低価格販売を実現しました。

生産量だけみれば、大手の醤油メーカーだけで、

日本で使われるすべての醤油がまかなえる。

そんななか、私たちみたいな小さな醤油蔵の存在意義は何かを考えながら、

醤油づくりをしています」

企画営業部部長の浄慶(じょうけい)拓志さんが、

醤油業界に関するいろはから、丁寧に教えてくださいました。

浄慶さんによると、全国に1400軒ほどある醤油蔵のうち、

きちんと原料から仕込んでいる蔵は少なく、

また、原料を見てみても、市場に出ている醤油の80%以上が

脱脂大豆を使用しているそう。

脱脂大豆とは、大豆から溶液で油を抽出した後の、形を成さない大豆のこと。

大豆と聞いて想像する丸いままの大豆からできた醤油は

市場の醤油のわずか15%というから驚きます。

「醤油づくりにおける大豆の自給率は約6%、小麦の自給率は約9%。

自分たちが食べる分くらいは、自国でまかなっていきたいですよね」

外国産の原料を使用する蔵がほとんどのところ、

大徳醤油では、国産原料の醤油づくりにこだわります。

原料の丸大豆は地元但馬地方でつくられたものと、

熊本県の契約農家にお願いしているもの。

小麦はお隣の豊岡市でつくられているもの、

塩は長崎県崎戸島産のものをそれぞれ使用しています。

ただ国産というだけでなく、生産農家とのつながりを大切に、

生産農家と消費者をつなぐ存在でありたいと、浄慶さんは話します。

さらに、冒頭でご紹介した「機有るべし」には、

北海道の契約農家が栽培する、有機大豆と有機小麦が使われています。

「日本の有機農業の先駆者の一人が、

『有機はすべての生命の活動を表したよい言葉だ』と伝えたと聞いています。

醸造という行為は、幾億の微生物の命の活動をいただくことだと思うので、

この醤油にも『すべての命は機(とき)なくしてはありえない』

という意味を込め、"機有るべし"と名付けました」

実はこの醤油、無印良品のCafé&Meal MUJIの調味料として使用されています。

国産原料でつくられた醤油自体が希少であるなか、

有機栽培の原料が使われている醤油がいかに貴重であるかを知りました。

また、大徳醤油が守っているのが、日本の伝統である"天然醸造"の醤油づくり。

天然醸造とは、四季の温度変化の中で、

蔵にすみ着いた微生物が醤油を醸していくことで、

醸造に1年以上の時間をかけています。

「人が醤油をつくっているのではなく、微生物が醤油をつくっている。

私たち人間にできることは、いかに微生物のすみやすい環境をつくるかだけです」

蔵を見せていただくと、そこには地元の杉でつくられた、

珍しい四角い桶が並んでいました。

杉は、微生物がすみやすい自然の環境であるものの、

メンテナンスなどの問題から、杉樽ではなく、

ホーロータンクを使う蔵が一般的に増えています。

大徳醤油では、この先仮に桶職人がいなくなっても

工事でメンテナンス対応できるようにと、

このような四角い桶にしているといいます。

「農村ではかつて、自分たちがつくった畑の大豆と小麦を原料に、

家庭で醤油をつくっていました。

私たちは規模が大きくなっても、家庭の醤油づくりを原点にしたいと考えています。

命を育む食べ物が、工場ではできて家庭でつくれないものであってはならない」

こうした考えのもと、大徳醤油では麹を販売し、

家庭で試せる手づくりしょうゆキット「こうじ君ともろみさん」

も企画・販売しています。

Café&Meal MUJIのスタッフも、過去に何度か蔵見学にお邪魔しており、

その際に醤油づくりを体験していました。

今回は昨年5月に仕込んだお醤油を搾らせていただくことに!

1年以上熟成したもろみをガーゼの上にのせると、

手を添えるだけで、すーっと醤油が滴り落ちました。

できたての生醤油の味は、とても香ばしく、

しょっぱさの後にコクと甘みを感じます。

「初めにお話ししたように、

日本の伝統である醤油づくりが、合理化によって変わってきてしまっている。

だからこそ、伝統が残っているところは、

それを未来に伝える義務があると思うんです。

私たちが小さい醤油屋のモデルになれるように今後も発信していきたいです」

今回伺った浄慶さんのお話は、とても納得感があり、

終始うなずきっ放しでした。

伝統的な天然醸造と原料にこだわる姿勢は、

本来あるべき食づくりなんだと思います。

時代によって変わる業界の中で、つくり手は何を成し遂げるのか。

醤油に限らず、モノが手軽に手に入ってしまう現代において、

つくり手のものづくりに懸ける思いこそが、

その味やモノの違いにつながってくるように感じました。

蛇紋岩米

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

新緑の季節に植えられた稲の苗もすくすくと育ち、

田んぼもすっかり黄金色へと変わりました。

新米、収穫の季節です。

Café&Meal MUJIで使用しているお米、

「蛇紋岩米(じゃもんがんまい)」の収穫のため、

兵庫県養父(やぶ)市を訪れました。

ご案内いただいたのは(有)浄慶米穀の代表、淨慶俊一さん。

冒頭のことわざは「人格者ほど謙虚である」というたとえですが、

そんな表現がぴたりと当てはまるような方です。

「蛇紋岩とは、表面に蛇のような紋様が見られる岩石のことをいいます。

尾瀬や遠野などでも見られる岩石で、宮沢賢治なんかも好んで集めていたそうですよ。

そんな蛇紋岩が広がりまとまった土壌は、全国的に見てもここだけなんです」

そう教えていただいた浄慶さんの背景に広がる岩石こそが、蛇紋岩。

近くで見ると確かに蛇の紋様のような、遠くから見るとキラキラ輝く岩石で、

とてももろくて崩れやすいんです。

この蛇紋岩を、養父市を流れる八木川が削り、

土壌にマグネシウムとカリウムなど、多くのミネラル分をもたらします。

田んぼの水源である八木川に流れるのは、

氷ノ山や鉢伏山系からの清らかで冷たい水。

加えて、適度な日照時間と、昼夜の高い温度差が、

おいしいお米が育つ絶好の環境なんだそうです。

稲刈り当日も、日差しは強いけれど風は涼しい、

絶好の刈り取り日和。

Café&Meal MUJIの店長たちとともに、鎌を片手に刈り取り開始です!

「体は稲に向かって真っすぐ!鎌は手前に引くように!」

農家の方々の的確なご指南を仰ぎながら、

次々と稲穂を刈っていきました。

実際にやってみると、その鎌の切りやすさに驚かされながら、

刈り取った稲穂を握りしめていると、なんともいえない喜びの感情が湧いてきます。

昔から五穀豊穣を祈願するのも、分かるような気がします。

足腰が堪えはじめたところで、今度はコンバインの登場。

刈り取りから脱穀までを一気に行える文明の利器です。

こちらも農家の方の丁寧なご指導のもと、

徐々にスタッフたちも自身で操縦できるようになっていきました。

少々、表情が硬めですが…(笑)

こうして収穫された稲は、

次々とコンバイン内で脱穀されていきました。

収穫に参加したCafé&Meal MUJIの店長は、

「普段、なにげなく提供していたお米のルーツが知れて、

お米を炊く時も、提供する時も、気持ちが変わりそうです」

など、感想を述べていらっしゃいました。

Café&Meal MUJI、Found MUJIを扱う一部のお店でも、

蛇紋岩米の新米が並び始めています!

帰りがけ、ご指導いただいたJAたじまの堀田和則さんに、

この辺りにしか生息しない生物がいると聞いて、ご案内いただきました。

コウノトリです。

「日本においては、一時絶滅したコウノトリでしたが、

兵庫県では、1989年に旧ソ連からもらい受けた幼鳥から人工繁殖に成功。

それからというもの、コウノトリが生息しやすい環境を取り戻そうと、

但馬地区では、無農薬・減農薬栽培に取り組んでいるんです」

堀田さんがそう語る通り、

車中から眺めた、野生のコウノトリがのびのびとエサを取る姿からは、

多様な生き物が生息する様子がうかがえました。

近くにコウノトリも生息し、

全国的にも希有な蛇紋岩土壌で育まれた、蛇紋岩米。

炊きあがりのふっくらとした少し大きめの粒は、

冷めてももちもちとした食感でおいしいんです。

その甘く優しい味わいは、

それを育んできた環境から生まれるものなのだと感じました。

世界にひとつだけの靴

日本の主要な国際貿易港である五大港のひとつに指定されている、神戸港。

1868年に開港し、同年1月から1899年7月の間、

現在の神戸市中央区に外国人居留地が置かれていました。

外国人居留地は貿易の拠点、西洋文化の入り口として栄え、

周辺地域に経済的・文化的影響を与えました。

そして、今でもその街並みや文化の名残が残っています。

当時、草履や鼻緒を作っていた職人は、

居留地に住む外国人の靴の修理や新調を行うために、靴職人に転業。

京都は呉服の街=「着倒れ」、大阪は食の街=「食い倒れ」に対して、

神戸は履物の街=「履き倒れ」と表現されていたほど、

神戸の街には靴屋が軒を連ねていたそうです。

しかし、昭和に入ると、工業製品として開発された「ケミカルシューズ」が

神戸市長田区の地に誕生し、靴職人も長田へと移り、手づくりの靴職人は減少。

そんななか、8年前に会社員から転身して、

オーダーメイドの靴職人として活躍する、大森勇輔さんに会いに行きました。

ビルの一室のドアを開けると…

そこはコンパクトながら靴づくりに必要な材料やミシンなどが並ぶ、

大森さんの靴工房でした。

もともとものづくりが好きだった彼は、

靴のほか、鞄や服飾の道も考えましたが、

「どうせやるなら、一番難しい靴づくりにチャレンジしよう」

「健康に根差した靴づくりを学ぼう」

と、三田(さんだ)市にある足にハンディーキャップを持つ人のための、

靴づくり専門学校に進みます。

「僕たち日本人も椅子を使う生活が中心になってきて、

骨格が欧米化しつつあるんですよ。

だけど、靴がその骨格になかなか追いついていない。

そうすると歩き方が変になって、腰を痛めたり、足に悩んでいる人もすごく多い」

大森さんが学んだのは、ドイツ式の製法。

イタリアはできるだけ細くセクシーに、フランスはエレガントに、

というように各国それぞれの作り方の特徴があるそうですが、

近年、日本人のみならず、人々の足腰が弱くなってきていて、

ドイツの"無理なく骨に合わせた木型を作れる"技術が注目されているんだとか。

こちらが、すべて大森さんがハンドメイドで作った革靴です。

シュッとしたフォルムやステッチ、革の艶、

どの角度から見ても惚れ惚れとしてしまいます。

しかし、同時に「高そう…」と感じてしまうのも確か。

当初は完全オーダーメイド×ハンドメイドで富裕層をターゲットに始めたそうですが、

「オーダー靴に対するハードルを下げたい!」

という想いで、木型をゼロから起こさないで済むように、

工程を簡略化して価格を抑えることに成功しました。

こちらがカジュアルオーダーメイドのシリーズ。

履いてみると、その軽さと革の柔らかさに驚き、

そして靴が足を優しくふわっと包み込んでくれることに気付きます。

「見た目も大事だけど、履き心地を第一に考えていますから」

恥ずかしそうに顔をくしゃくしゃにして笑う大森さんからは、

人の良さがにじみ出ていて、

そんな大森さんが作る靴だからこそ、温かみが感じられるのだと思いました。

せっかくなので、作業の様子も拝見させていただきました。

これは、平面の革を木型に沿わせて立体にしていく「つり込み」というもの。

革の伸び具合を手で確かめながら行えるところがハンドメイドの良さだそう。

しわが入らないように、つま先部分には特に気を遣うといいます。

話をしながらも手は動いていて、

あっという間に靴型に変化していました!

靴を脱ぐ文化のある日本において、

紐をつけたまま脱ぎ履きがしやすい形状や、

修理は街の修理屋さんに頼めばできるような作りにしているそうです。

靴の履き心地はもちろんのこと、

大森さんの人柄や考え方に惚れ込んでしまった私たち。

取材当日はクリスマスということもあり、

自分へのプレゼントに1足オーダーすることに★

まずは足のサイズを採寸し、細かい足の悩みをヒアリングします。

測ってみると、左右の足の長さが実は若干違ったり、

「ここは痛くないですか?」

「かかとが擦れることはないですか?」

とひとつひとつ聞かれると、「そういえば時々…」と悩みが出てくるもの。

また、大森さんが目線を合わせながら、ゆっくり優しく話してくれるから、

ついつい話してしまうんですね。

聞くところによると、大森さんは靴職人になる前は

医療機器の営業をされていたんだそう。

お客様の要望をしっかりと聞き、話しやすい雰囲気を作ってくれているのは、

持って生まれた性格に加えて、営業時代の経験が生きているのかもしれません。

採寸後は、マスター木型で作ったサンプル靴を試着しながら、

足の厚みや幅を下敷きを入れながら調節・確認していきました。

最後に色やデザインを選んで、オーダー終了。

靴のデザインモデルには「栄町通」「元町通」「海岸通」

というように、神戸の通り名がつけられていました。

「僕、めっちゃ地元ラブなんで」

とひと言。

靴の街・神戸で生まれ育ち、別の職業に進みながらも

今こうして靴づくりをしている大森さんが作るオーダー靴の評判は

口コミで広がり、過去には大分県にまで呼ばれて、

出張でのオーダー受け付けをしたこともあるんだとか。

「全国どこへでも呼ばれたら行きますよ!

好きで靴を作って相手に喜んでもらえるし、おまけにお金ももらえる(笑)。

死ぬまで靴づくりを続けていきたいですね」

玄関にそっと掛けられていた大森さんの一足は、

履いた分だけ味が増していました。

お手入れをして、靴底の補修をしていけば、

10年でも20年でも履けるという大森さんのオーダー靴。

世界にひとつだけの靴を大切に履き続けていきたいと思います。

淡路島の心地よいくらし

淡路島で訪れた「樂久登窯(らくとうがま)」。

祖父母の古民家を改装したという工房、兼「gallery+cafe」は、

地元の漁師さんたちで賑わい、温かみのある雰囲気に包まれていました。

その雰囲気を助長しているのは、これらの器たち。

実に多彩な技法が駆使されているのも、陶工の西村昌晃(まさあき)さんが、

先日のブログでも記した丹波立杭焼で修業をされてきた証でした。

丹波の窯元で6年間薫陶を受けられた西村さんは、祖母の住む淡路島に戻り、

2年前にこの窯、兼「gallery+cafe」を立ち上げられました。

一風変わっているのが、

陶工として器づくりに励みながらも、記者としての一面も持っていること。

「自分の器に盛られる食材の成り立ちと、

生産者の想いを知りたいと思ったんです」

「自分はバトンを渡されている。一体、どこから始まっていたのか?

そんな好奇心から、身の回りの生産現場やその想いを取材し、

一冊の本としてまとめていきたくなりまして」

そう考えるようになっていった西村さんは、

「rakutogama book」の発刊のために、取材活動を始めるようになりました。

島に住みながら、島の生産者の取材をする。

そうすることで、季節を追うことができるし、

家畜牛の出産シーンなど決定的な瞬間にも立ち会うことができる。

その地の利を生かした取材ぶりは、プロも顔負けするほどです。

こうして食材の背景を知ることで、器づくりに対する姿勢も

大きく変化していったといいます。

「何より器の向こう側にある風景を想像できるようになったこと。

形として表現するのは難しいですが、

明らかに自分のなかで変化が起こりました」

以前は東京の展示会や店舗などにも出品していたという西村さんでしたが、

流行や売れ筋に振り回されることに強い違和感を覚えるようになります。

都会のセンスにとらわれずに、もっと身の回りの生産者が作った食材を

おいしく食べてもらうための器づくりでいいのではないか。

そう考えるようになっていったそうです。

そして、長い歳月をかけて取材をされ、

最近、完成したばかりという作品がこちら。

淡路黒炊飯土鍋。

同じ淡路島内で「合鴨農法」という有機農法で米作りをされている

花岡農恵園を取材したことをきっかけに手掛けた逸品です。

「とにかく手間隙かけて作られた合鴨農法米。

いかにおいしくいただくかを念頭に作りました」

そう西村さんが話す通り、そこには時代や流行にとらわれない、

作り手の想いが交錯する空気感を感じました。

そんな西村さんが強いインスピレーションを受けたという「花岡農恵園」を訪ねると、

確かにそこには強い信念のもと、活動される素晴らしい生産者の姿が。

花岡明宏さん、36歳。

花岡農恵園代表の花岡さんは、

3児の父親でもあります。

「子供たちに安全安心なものを食べさせてあげたい」

と話す花岡さんの田畑は、完全有機農法。

有機は困難といわれる米作りにおいても、

先述の「合鴨農法」という方法で、無農薬で生産しています。

私たちが訪れた12月は、ちょうど米の収穫後でしたが、

田植え後1週間から穂が出るまでの2ヵ月ほどは、

その名の通り「合鴨」が田んぼを泳いでいるんだそう。

生まれたての合鴨の雛を水田に放鳥することで、

雑草や害虫を餌として食べてくれ、かつ、排泄物が肥料となるわけです。

ただ、農薬や化学肥料を使用しないため、

手入れに手間隙がかかるうえに、一般的には収穫量が下がることから、

手掛けている農家が少ないのが現状です。

それでも「地域内循環」に強い興味があると話す花岡さんは、

「農薬や肥料も外に頼る必要はないのではないかと。

もっと自分たちでできることを、地域のなかで循環させていければいい。

有機農法は、そのベースになりうると思っています」

と語ります。

現に花岡農恵園では、牛や鶏も飼い、

その排泄物を堆肥にして農園に還元していっています。

「できればこれを島単位でやっていけたらいいですよね。

家畜の餌や堆肥を地域のなかで回していき、そこに雇用が生まれる。

そんな循環を夢見ています」

花岡さんは現在、新規就農を目指す若者の指導もしています。

そんな花岡さんの想いの詰まった「愛鴨米」は、

西村さんの「rakutogama cafe」でも、平日限定ランチで提供されています。

流通の発達から、見失いつつある地元にある宝物。

淡路島では、今一度それらを見直し、生産者同士が強固につながっていくことで、

新しい潮流が生まれ始めています。

「ただ、楽しいことを実践していきたいだけなんですけどね」

最後にそう笑顔で話される西村さんの言葉に、

人間が本来持ち合わせている心の中のセンサーの中にこそ、

これからのくらしのヒントが隠されているように感じました。

世界に通じる日本の皮なめし

靴、鞄、財布、ベルトなど…、

今や私たちの身の回り品で、「革」は欠かせない素材の一つです。

人類が地球上に存在し始めた頃から、

動物の「皮」は、衣服や住まい(テント)に利用していたといわれるほど、

必要不可欠な素材として重宝されてきたそうです。

ところで、上記の「皮」と「革」の違いって何なのでしょう?

一般的に、動物の皮膚をそのまま剥いだものを「皮」と呼ぶそうですが、

そのままではバクテリアによって分解されやすく、腐敗しやすい状態です。

それを「なめし」という作業を加えることで、

組織を固定、安定化させ、腐敗しにくくしたものを「革」と呼ぶのです。

その種類も多様で、動物の種類だけあるといっても過言ではありませんが、

皮は食肉用の動物から取れる副産物がほとんどのため、

一般的な革製品の多くは、牛、豚、羊、ヤギ、馬などから取られています。

なかでも、馬の臀部(でんぶ)から採られる皮は「コードバン」といい、

その希少性と、キメの細かい繊維は別名「革のダイヤモンド」と呼ばれるほど。

しかも、そのコードバンのなめしを行えるのは、世界で2社のみなんだそう。

1社がアメリカのホーウィン社、もう1社が日本の「新喜皮革」。

そんな噂を聞きつけ、姫路市花田町に本社&工場を置く、

新喜皮革を訪ねました。

ツンとした獣臭に覆われた工場内には、

60年の歴史を感じさせる趣がありました。

年の瀬のお忙しい時期にもかかわらず、快く迎えてくださったのは、

デザイナーの米田浩さん。

「姫路は、昔から国内皮なめしの中心地として栄えてきました。

現在もここ花田町高木地区に80社ほどなめし工場があるんです」

熱のこもった口調で、なめしのいろはについて教えてくださいました。

この姫路の高木地区が産地になったわけには諸説あるようですが、

豊富な水を必要とする皮なめしにとっては、

穏やかな流水と広い河原がある市川の存在が大きかったそうです。

また、瀬戸内海の温暖な気候や、

皮の処理や保存に必要な塩が容易に手に入ったことも、

産地として発展していった理由だそう。

仕入れる原皮は、ヨーロッパ産の大型の食用馬。

これを「ドラム太鼓」と呼ばれる大きな機械にかけることで、

毛や脂肪を落とし洗浄します。

こうして見えてくる原皮の色は黄土色ベースに、

ところどころ赤や青が交じっています。

この原皮から余計な部分をカット。

コードバンと呼ばれる臀部から取られる皮は、ご覧の通り極わずかです。

他の部位と比べても、明らかに厚みがあるのが分かります。

この状態まで持っていった皮をなめしていくのですが、

なめし方は、用いる「なめし剤」によって異なるようです。

主に、植物に含まれる「タンニン」を使った「タンニンなめし」と、

化学薬品の「塩基性硫酸クロム」を使った「クロムなめし」の

2通りのやり方があります。

クロムなめしの場合は、先述の「ドラム太鼓」を使い、数時間で仕上がるそうですが、

タンニンなめしの場合、ゆっくりじっくり時間をかけてなめしていくため、

新喜皮革では4週間の時間を費やすそう。

時間が経ったタンニン槽は、徐々に褐色へと変化しています。

「なめすことで、皮にもう一度命を吹き込むんです。

ここは僕にとっては物すごいパワースポットですよ!」

米田さんの言葉からは、

皮を提供してくれている動物に対する敬愛を節々から感じます。

なめし後の乾燥させている光景は圧巻です。

「触ってみてください」

といわれ、その手で感触を確かめてみると、

コードバン(写真左下)の方が、圧倒的にスベスベしています。

これこそが「革のダイヤモンド」と呼ばれるゆえんだそう。

最後に熟練の職人によって、写真右下のようなガラスで革の表面を磨く

グレージング加工がされ、光沢が出されていきます。

仕入れから出荷まで、すべての工程に要する期間は約10ヵ月。

コードバンには、それだけの時間と手間、

そして高度な技術を要することから、

世界で2社しかタンナー(なめし業者)がいないわけなのです。

「今まで積み重ねてきたからこそできる仕事。

常に先人たちに感謝をしながら、バトンをつなげていきたい」

そう話す米田さんを中心に、新喜皮革では、

2年前より革製品ブランド「The Warmthcrafts-Manufacture」を立ち上げ、

オリジナル商品の企画販売に乗り出していっています。

使い込むごとに味わいが増していく革のなかでも、

コードバン製品からは、その独特の硬質な素材感がにじみ出ています。

1年使い込まれているという米田さんの鞄も、とても味わい深いです。

この展開によって、消費者へ皮革の製造工程を含めて、

作り手の想いを直接伝えることができるようになったといいます。

最後に米田さんに大切にしていることを伺うと、

こんな答えが返ってきました。

「順番です。

デザインから入るのではなく、素材の皮があって

初めて何を作るかを考えるべきだと思っています」

その言葉は以前、食の取材をした際に聞いた、

「季節ごとに異なってしかるべき収穫できる野菜を、どう調理するかが大切」

という言葉と妙にシンクロしました。

どんなモノも、その多くは自然界からの産物です。

そうした自然への畏敬の念を忘れてはならないということを、

新喜皮革から学ばせていただきました。

デザイン都市神戸の発信基地、KIITO

神戸は古くから、海外の「人々」「情報」「物資」を受け入れ、

多様な文化の融合の中から、特色ある神戸文化を生み出してきました。

さらに、平成7年の「阪神・淡路大震災」からの復興の過程で、

人の豊かな感性に基づく想像力と、それを生かすデザインの力が

人への思いやりと未来への力となって神戸の復興を支えたと認識できたといいます。

そんな神戸市では、

「住み続けたくなるまち、訪れたくなるまち、そして、継続的に発展するまち」

を目指して、神戸の今と未来をデザインしていくことで、

人間らしい幸せを実感できる創造都市「デザイン都市・神戸」を実現させると宣言し、

2008年10月に、"ユネスコ創造都市ネットワークデザイン都市"に認定されました。

そして、2012年8月には、「デザイン都市・神戸」のシンボルとなる

創造と交流の拠点「デザイン・クリエイティブセンター神戸」(愛称:KIITO)を設立。

"KIITO"という愛称は、"生糸"から来ており、

もともとは旧神戸生糸検査所だった場所なんだそう。

建物内にはその名残があちこちに見受けられました。

KIITOは、神戸で暮らす人や働く人、子どもから大人まで、

すべての人が集まり、話をして、次々に何かを生み出していく場所であり、

一部のアーティストやデザイナーだけでなく、

様々な人や世代が交流し、そこから生まれるアイデアや工夫で

新しい神戸を作っていくということを目的としています。

例えば、「+クリエイティブゼミ」というプログラムを実施。

福祉、防災、環境、医療…など様々な社会的課題に対して、

小グループでディスカッションを行い、

クリエイティブな視点で今あるものを編集していく場を提供しています。

昨年10月には、神戸の子どもたちとクリエイターが一緒に、

「食」をテーマにした夢のまちを作る体験プログラム「ちびっこうべ」を開催。

子どもたちが「シェフ」「建築家」「デザイナー」の中からなりたい職業を選び、

プロの指導のもと、体験ワークショップを通して、

みんなで食べ物のお店を作っていくというものです。

建築家チームは模型づくりから、

シェフチームはメニューのスケッチから手掛けたというから

とても本格的ですね。

また、体験ワークショップから参加できなかった子どもも、

ハローワークに並んで、警察や銀行など当日のお仕事を体験し、

10日間で1万人の来場者を記録し、大成功に終わりました。

「学校教育ではカバーしきれない"本当の創造教育"を

子どもたちにしていかないと」

「ちびっこうべ」のアイデアは、

ドイツのミュンヘンで30年以上の歴史がある「ミニ・ミュンヘン」からヒントを得て、

KIITOの副センター長を努める永田宏和さんが2年以上温めてきて、

ようやく実現させたものでした。

「自分たちで一から考えて作り上げる。

ワークショップは、今の社会へのアンチテーゼかもしれませんね」

永田さんは、NPO法人プラス・アーツの理事長でもあり、

阪神・淡路大震災の教訓を生かす防災教育を中心に活動しています。

2005年から美術家・藤浩志氏と共同で新しいカタチの防災訓練プログラム、

「イザ!カエルキャラバン!」をスタート。

子どもたちや若い親子を対象に、

楽しみながら震災時に必要な「技」や「知識」を身につけてもらい、

"カエルポイント"を集めて、好きなおもちゃのオークションに参加ができる

という仕組みになっているそう。

神戸で始まった「イザ!カエルキャラバン!」は評判を呼び、

東京、横浜、新潟、大阪、宮崎など国内各所で開催するとともに、

2007年以降、その活動は海を渡り、インドネシアやグァテマラ、

エルサルバドル、モンゴルなどでも開催されています。

「"不完全プランニング"を大切にしています」

永田さんは、1つの企画の中で、作るプロセスにいかに人がかかわって、

後に何が残せるかを重要視していると語ります。

「企画を成り立たせるためには、3つの人が必要だと思っています。

『土の人=地域の人』『風の人=いい種を運ぶ人』

『水の人=地域に寄り添って、中間的立場で地域支援をしてくれる人』。

企画はローカライズされればされるほど、定着するんです」

インドネシアに輸出された「イザ!カエルキャラバン!」は形を変え、

学校の先生たちによる有志団体によって、現在も継続されているそうです。

「防災の分野では、日本は進んでいると思います。

それを世界に発信していくことで、

日本人としての海外におけるポジションを築いていきたいですね」

実は無印良品もこのたび、KIITOの運営パートナーとして、KIITO内に、

「MUJI+クリエイティブスタジオ」を構えることになりました。

NPO法人プラス・アーツ、アートディレクター寄藤文平氏らの協力で

2008年より、「日常から備える防災」をテーマとした商品の編集展示、商品開発、

キャンペーン等を継続的に実施してきており、

この活動が今回の協働のベースとなっています。

KIITOを拠点とする、無印良品の今後の活動にも

ぜひご注目ください♪

神戸の無印良品

神戸港の開港以来、いち早く洋菓子文化が定着し、

今なお全国一の洋菓子激戦区でもある神戸。

そんなスイーツが大好きな神戸の人たちに人気の商品を

無印良品 アクタ西宮店![]() で聞いてきました。

で聞いてきました。

アーモンド入りの生地をまるく焼きあげ、粉糖をまぶして仕上げた、

"白い雪の玉"を意味する名前のフランス菓子です。

紅白2色あるので、おめでたい席への

ちょっとした手土産にもいいかもしれませんね。

このブールドネージュ、そうしたギフトニーズも多いらしく、

パッケージに直接値段表示がされていません。

パッケージ裏の☆の数で価格が分かるようになっているんです。

ひとつ食べ始めると、なかなか止まらないおいしさですよ!

丹波立杭焼を後世へつなぐ

800年以上にわたって受け継がれてきた

「丹波立杭焼(たんばたちくいやき)」は、

以前、岡山県でご紹介した「備前焼」とともに、

日本古来の陶磁器窯である"日本六古窯"のひとつに数えられています。

兵庫県中東部にある篠山市(ささやまし)は緑豊かな自然に恵まれた地で、

現在、約60の窯元が軒を連ねています。

そのうちのひとつ、「雅峰窯(がほうがま)」の市野秀之さんに

会いに出掛けると、「まぁ、上がってください!」

と、2階のギャラリー奥にある部屋に案内されました。

窯が開かれてから今日まで、丹波立杭焼は一貫して

主に日用雑器を焼き続けてきたということを事前に聞いていたのですが、

まず驚いたのが、その技法や表現の幅が広いこと!

市野さんにそう伝えるとこんな答えが返ってきました。

「例えば、備前のように伝統的な作風を継承されている産地もありますが、

丹波の場合、全国の窯元に修行に行って、

いろんな技法や釉薬を自由に発表できる産地なんですよ」

もともとは備前焼と同じように、釉薬を使わずに、

登り窯での焼成時につく薪の灰が自然な表情を生み出していましたが、

時代の変化とともに、「墨流し」(写真左下)や「しのぎ」(写真右下)

のような、新たな装飾技法が用いられてきました。

さらに市野さんいわく、作家と職人を同時にこなす人も多いといいます。

市野さんご自身も、"窯もの"と呼ばれる、

丹波立杭焼の伝統に沿ったものづくりをおよそ6割、

"作家もの"と呼ばれる、市野秀之さん個人の表現を踏襲したものづくりを

およそ4割の割合で仕事をされています。

一見、別の人が作ったようにも思える、作風の全く違うこの2つの花瓶ですが、

"窯もの"(写真左下)と、"作家もの"(写真右下)で、

どちらも市野さんが手掛けたもの。

また、問屋制度がないのも顧客の要望を直接反映でき、

丹波立杭焼の作風が広がった要因かもしれません。

立ち寄りやすい1階にギャラリーを置くのが一般的ですが、

雅峰窯では靴を脱いで上がる2階にギャラリーを置き、

さらにコタツに入ってじっくりと打ち合わせをするスタイルを昔からとっています。

「僕の場合、人との出会いが多いからそれだけアイデアが増える。

作陶においては、どれだけ感性を磨けるかだと思っています」

そう話す市野さんは、自身の作陶だけならず、

「丹波立杭焼を後世にどう伝えていくか」

という"橋渡し"の役回りを自ら買って出ています。

今年の11月には大阪でイベントを企画中。

産地の説明や職人のトークショー、飲食とコラボレーションをして、

丹波立杭焼のネームバリューを上げる取り組みを行う予定です。

最後に、「この辺りを案内させてください」

と連れて行ってもらったのが、47mの登り窯。

山麓の傾斜地に作られた登り窯は、その見た目から「蛇窯(じゃがま)」

とも呼ばれてきたそう。

「この窯が地域の共有財産として後世に受け継がれれば良いのですが」

市野さんのような"伝える職人"がいたからこそ、

今の丹波立杭焼があるように感じました。

そんな職人は今日も丹波立杭焼の未来を考えながら、

丹波の土と向き合っています。