「岩手」カテゴリーの記事一覧

未来へ向かう、大槌復興刺し子プロジェクト

毎週、火曜日と水曜日になると、

岩手県大槌町(おおつちちょう)のとある民家に女性たちが集まってきます。

「刺し子会」と呼ばれるその日、

女性たちは自身が手掛けた刺し子の商品を持ち込みます。

刺し子とは、手芸の一種で、布地に糸で模様を刺繍して縫いこむこと。

震災後の避難所では、女性たちの仕事があまりなく、

やることがない状況でした。

そんななか、東京から来ていたボランティアが主となり、

「針と糸さえあればできる刺し子をやろう」と、

2011年6月から刺し子の制作がスタート。

「大槌復興刺し子プロジェクト」と名付けられたこの活動は、

現在も継続しており、これまでに累計180名、

20~80代の刺し子(作り手)さんが関わってきました。

2012年からプロジェクトに参加している金崎美枝子さんは、

もともと洋裁学校出身。

「刺し子自体は初めてだったけど、自分の服や子どもの服は

昔から自分で作っているんですよ。

刺し子は細かい部分が難しいけど、おかげさまで助かっています」

と話してくれました。

毎週恒例となった刺し子会は、刺し子さんたちの交流の場でもあり、

放課後にスタッフのお手伝いをしてくれている、刺し子さんのお子さんの姿も。

なんと勉強よりも刺し子のお手伝いの方が楽しい、とか!

女性たちが手掛けた大槌刺し子は、

ネットショップやイベントなどで実際に販売され、

女性たちの生活再建の促進に一役買っています。

そんな大槌刺し子をよく見てみると、

その多くに「かもめ」がデザインされていることに気付きます。

かもめは大槌町の鳥で、日常のくらしに取り入れやすいようにと、

一般的な刺し子に多い伝統柄だけでなく、少しポップなデザインに仕上げているそう。

また、限られた人だけでなく、より多くの刺し子さんに関わってもらいたいという想いと、

幅広い層の人に手に取ってもらいやすいように、

価格を抑える意味でも、刺し子の分量を調整しているといいます。

現在、プロジェクトの運営は、NPO法人テラ・ルネッサンスが行っていますが、

運営スタッフには、元刺し子の女性たちもいます。

「外の人が大槌に来て仕事を作ってくれているのに、

地元の私たちがやらないわけにはいかないですよね。

刺し子作業のほかに、アイロンがけだけでも手伝えたらって、手を挙げました」

1年前からスタッフとして働く佐々木加奈子さんは、そう話します。

この仕事をするようになって、

パソコン作業を初めて学んだという加奈子さんですが、

今では在庫管理を任されるなど、大活躍の様子。

また、別のスタッフも刺し子をしながら胸の内を語ってくれました。

「中学生の時にミシン針を指に貫通させたことがあって、

それ以来、トラウマで裁縫はやってこなかったんです。

今は自分なりにうまくいったと思えた時が満足。

この機会がなかったら、刺し子の面白さも知らないままでしたよ」

高校卒業後、北上市に出て製造業で働いていた佐々木静江さんは、

震災を機に出身地の大槌町に戻ってきたそう。

居酒屋で働いており、子どもたちとコミュニケーションが取れないことから

昼間の仕事を探していた時に、刺し子の仕事と出会いました。

「工場でも居酒屋でも言われたことをやるだけの仕事でした。

今は自分で考えて仕事をしていて、

仕事のやりがいってこういうことなんだなって、初めて感じています。

年配の方とも話をする機会ができて、

娘のように接してもらえることがうれしいですね」

このように地元の女性たちに根付いてきている、大槌刺し子の仕事。

プロジェクトマネージャーの内野恵美さんは、

今後について次のように語ります。

「今後は復興支援としてではなく、モノの良さで買ってもらえるように、

素材にもこだわり、もっと岩手らしいプロダクトにしていきたいです。

刺し子の可能性は布以外にも展開できて幅広いはず。

まずは、"大槌=刺し子のある町"というブランディングをしていきたいですね」

実は、大槌復興刺し子プロジェクトでは、

無印良品とも共同で商品づくりをしました。

無印の店舗に並んだことで、刺し子さんには、

離れた場所にいる子どもや孫たちから連絡があるなど、反響があったといいます。

女性たちの笑い声と穏やかな時間が流れる刺し子会を後に、

帰り際、内野さんに大槌町の中心地が一望できる場所に

連れていってもらいました。

ふと空を見上げると、太陽に向かって飛んでいく一羽のかもめ。

なんだか大槌町の刺し子プロジェクトを応援しているかのようでした。

浄法寺の漆掻き

「仕事場は山奥なんで、車体の高い車でいらしてください」

事前にそう言われていた意味を、

現地に着いて、ようやく理解するに至った私たち。

漆掻き職人、猪狩史幸(いがりまさゆき)さんの走らせる軽トラは、

ぐんぐんと未舗装の山道を奥へと入っていきます。

普通の軽自動車で来たことを後悔するも、時すでに遅し。

なんとかたどり着いた先は、人里離れた山林でした。

ここは岩手県二戸市、浄法寺(じょうぼうじ)町。

国産漆の約8割を生産する一大産地です。

「静かでしょ。漆掻きの職場は孤独なんですよ(笑)」

そう話す猪狩さんの周りには、

まるで何かの模様のように傷付けられた木々の姿がありました。

これが猪狩さんの仕事相手、漆の木です。

「木を慣らすために、初めは傷口を小さく、だんだんと広げていくんです」

そう言いながら、おもむろに仕事を始められた猪狩さんは、

次から次へと漆の木に向かい合い、傷を付け始めました。

毎年、6月上旬から始まる漆掻きの仕事。

訪れた7月上旬は、5本目の傷を付ける頃でした。

「一気に深くて長い傷を入れても、漆は採れますが、

木の寿命が縮まってしまう。

木と長く付き合っていくための先人からの知恵ですね」

ほどなくして、傷口からにじみ出てきたミルクのような液体。

これこそが漆器などに塗られる漆の正体でした。

これは木が傷口を守るために出すもので、

触れたり、近づいたりするだけで肌がかぶれることも。

こうした性質から、古の人たちは、

漆には邪悪なものを寄せ付けない力があると考えていたそうです。

この涙ほどの液体を、猪狩さんは余すことなくヘラでかき集めていきます。

1本の漆の木から採れる量は年間約200ml、わずか牛乳ビン1本分ほど。

一つの椀に塗られるのが30mlほどですから、

一滴一滴が貴重で、かけがえのない木からの贈り物です。

「中国では、木に漆の樹液が溜まるような仕掛けをするようで、

それだと雨など、不純物も混じってしまう可能性があります。

日本の作業は、きめ細かくて地道ですよね」

もともと、サラリーマンという経歴を持つ猪狩さんは、

いつからか漆器の魅力の虜となり、初めは輪島で漆塗りの勉強に。

そんななか、自らが塗っている漆を掻くための職人が、ほとんど高齢ということを耳にし、

6年前、浄法寺の漆掻きの道に飛び込みました。

漆の生息に適した山間地の浄法寺には、他に目立った産業がなかったことから、

漆掻き職人が多く残っていたそうです。

「ただ、塗る側としては、日本産の漆は野性的で扱いにくいんですよ」

と、猪狩さん。

それでも、"素性の見える漆"を掻き続けたいというのは、

長い歴史のなかで必要とされてきたものだから、という確信からでした。

古くから汁椀や塗り箸など、和食器に用いられてきた漆。

函館で約9000年前の漆塗りの副葬品が出土するなど、

日本人と漆の歴史は古く、密接なものでした。

漆は、吸水性がある木地の器を、長く使い続けるために、

必然的に用いられるようになったと考えられています。

また、江戸時代、接着力のある漆は、

割れてしまった陶磁器の修復にも用いられるようになりました。

金継ぎとよばれる金粉をまぶす手法で、割れ物に美を見いだし、

わびさびとして楽しんでいたことも興味深い話です。

しかし、明治期以降、中国産の漆の流入や、

ウレタン樹脂などの代用品が増えると、国産漆の需要は激減。

日光東照宮や京都金閣寺など、文化財修復時の特需によって、

浄法寺漆は需要をつないできたといいます。

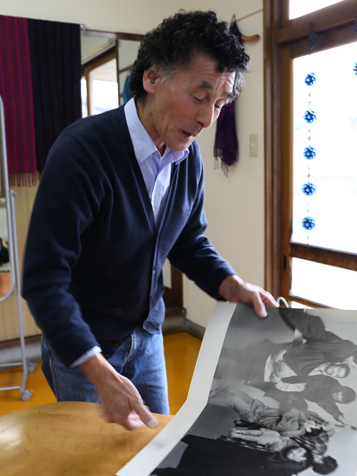

最後に、自ら掻いた漆で、塗りまでを仕上げた

猪狩さんの器を見せていただきました。

漆器は完成するまでの工程が多いことで知られていますが、

漆掻きという木と漆の狭間を行き来するような職業をしている猪狩さんらしく、

赤や黒の顔料を加えずに、採取した漆そのままを5回塗り重ねて器が作られています。

「漆器は技の方ばかり追求されていきましたが、

漆そのものについて追求していくことも大切ではないでしょうか」

その奥深い輝きには、しばらく目を奪われるほどでした。

「なくなるべき産業なら、なくなればいい。

ただ、漆は奥深いもの。その深さを知ってしまった今、

それを後世につないでいくのも僕の使命だと思っています」

漆の効能を知り、その力を最大限生かした日本人。

「漆」という漢字のなかに、木と水と人という文字が隠されていることも、

人と漆の関わりを象徴しているかのようです。

猪狩さんのような漆の伝道師がいる限り、

その文化が引き継がれていくことを確信しています。

[関連サイト]猪狩さんのHP「漆掻き 猪狩」![]()

EAST LOOP

胸元を飾る、ハート型のブローチ。

これは東日本大震災後にいち早く始まった、

「EAST LOOP」と呼ばれる、ものづくりのプロジェクトで作られたものです。

2つのハートが重なったこのブローチは、

作り手と使い手がハートでつながっていたい、

というイメージから作られました。

「私自身が阪神淡路大震災で被災しています。

それもあって、東日本大震災後はフラッシュバックで

しばらくまいってしまっていました。

ただ、自分にできることを考えた時に、それはものづくりによる支援だと思って」

EAST LOOPプロジェクトを立ち上げた、株式会社福市の代表取締役、

高津玉枝さんは、そう当時を振り返ります。

「世の中で光の当たっていない素敵なものを紹介していきたい」と、

雑貨を中心とした売り場のプロデュースやPRなどを手掛けていた高津さんは、

90年代後半に"フェアトレード"の概念に出会います。

フェアトレードとは、開発途上国の原料や製品を

適正価格で継続的に購入することで、

生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易の仕組み」のこと。

その頃、フェアトレードの商品は、

その分野に興味がある人だけがターゲットでした。

高津さんは、そうではなく、全くフェアトレードを知らない人に届けようと、

大手百貨店や雑貨店に売り場を展開。

2006年に福市を設立し、

2008年から本格的にフェアトレード商品の取り扱いをしています。

「現地にもともとあったものを日本人向けにアレンジすることが仕事です。

現地に負荷をかけすぎず、ブーム性を作らないで

細く長く展開できるように努力しています」

そう話す高津さんが震災後に思い出したのが、

ネパールのタルー族に言われた、

「自分たちで生きていきたい」という言葉でした。

「それは震災で被災した人も同じで、生きている意味を感じるためには、

施しを受けているだけではダメなんです」

高津さんは震災から1ヵ月後の4月中旬に現地入りし、

東北の人と初めて接点を持ちました。

しかし、その時期には、高津さんの構想は時期尚早であり、

「君は被災者に仕事をさせる気か」と言われてしまったそう。

それでも、自身の経験から

「被災者にも何かすることがないと、

すべてがネガティブな方向へいってしまう…」

と高津さんは危惧し、翌5月に再訪。

岩手県遠野市のNPO法人「遠野山・里・暮らしネットワーク」が

現地パートナーとなり、

あとは何を作るかが議論の観点となりました。

そこで高津さんが考案したのが、

「1人で完成できるもの」「作り手のペースで作れるもの」「高く売れるもの」

の3点を軸に据えた、ニット製のブローチでした。

「これなら、糸とかぎ針だけあれば、場所を選ばずにどこでも作れます。

失敗したらほどいてやり直せるのも、

作り手に負担がかからずによかったことですね」

沿岸部の女性を中心に、

最初は20人ほどの作り手からスタートしたプロジェクトも、

これまでに約200人が参加。

出来上がったブローチの裏には、作り手の名前が刻まれていて、

商品代金の50%が生産者グループの収入になります。

作り手の女性からは「生きる力になった」「このお金で美容院に行ける」

などの声が多数上がってきたといいます。

また、「可哀想だからではなく、かわいいから手に取ってもらいたい」

とこだわって作ったブローチなどは、これまでに7万個以上がお嫁に行きました。

「消費者のマインドを少しだけ動かせたかなと思っています。

買い物が自分のためだけでなく、

必ずその裏に作り手さんがいることを知るキッカケになったらうれしいです」

と高津さん。

と同時に、以下のようにも話し、

すでに次なる展開に行動を移していました。

「チャリティーグッズはどんなに頑張っても10年後には売れません。

また、東北に行った際に、震災以外でも仕事がなくて困っている現状を目にして、

東北発の新しい手づくりブランドを作らなきゃと思って」

2013年9月には、「被災地の支援」から「被災地の自立」へとステージアップを目指し、

遠野山・里・暮らしネットワークを中心とした生産者グループに、

これまで福市が担ってきた役割の多くを移管。

また、今年の7月1日より、新たに設立した

合同会社東北クロッシェ村に事業移管し、

ここで新たに活動をすることにしていました。

ちなみに、東北クロッシェ村は、

編み物を得意とする女性たちがその技術を活かして、

企業のOEMなどマーケットニーズに合わせた製品を手掛ける会社です。

「遠野ではジンギスカンが名物なのを知っていますか?

それは、昔から『ホームスパン』が盛んで、羊がいたから。

そんな遠野に"ニットミュージアム"を作るのが私の新たな夢なんです。

ミュージアムができれば海外からも人を呼べるし、

人々がそこへ足を運ぶキッカケになる」

東日本大震災を機に始まった、EAST LOOPプロジェクトでは、

形を変えながらも、東北の地に根ざしたものづくりが継続されていました。

日本の縁起物「キナキナ」と「うるしダルマ」

よいことがあるようにと祝い祈るための品物、「縁起物」。

それらの対象は五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、無病息災、子孫繁栄…

などで、多岐にわたります。

私たちの身近なところでいうと、

"年越し蕎麦"やお食い初めの"鯛"なども縁起物ですし、

居酒屋やお店の軒先でよく見かける

"たぬきの置物"や"招き猫"などが代表的です。

また、各土地によって異なる縁起物が存在するのも

面白いところかもしれません。

例えば、東北地方のこけし。

もともとこけしは、江戸時代後期、木地師が東北の温泉地で、

湯治客や子供相手に作ったのが起源とされます。

ある記録によると、こけしのことが「こふけし(こうけし)」と記されており、

「子授けし」、つまり子供を授かるというお祝いの意味で、

こけしは子供の健康な成長を願うお祝い人形とされている説もあるとか。

こけしの顔や形、模様は産地ごとに様々で、

青森の津軽系、宮城の鳴子系、山形の蔵王系など11系統に分けられていますが、

今回は、岩手県花巻市に、南部こけしの職人を訪ねました。

新花巻駅から車ですぐ、宮沢賢治記念館の隣にある工房へ一歩入ると、

なんだかそこはおとぎ話の世界のようです!

「"こけし"という呼び名は昭和15年に鳴子で行われた会議で決まったんですよ。

この辺りでは首が動く様子から"キックラボッコ"や"キナキナ"と呼ばれています」

作業の手を止めて、南部こけしについて教えてくださったのは、

工房木偶乃坊(でくのぼう)の煤孫盛造(すすまごもりぞう)さんです。

煤孫さんは3代目で、おじいさんが大工さんに依頼された木地仕事の空き時間に、

"キナキナ"づくりをしていたといいますが、この趣がまた珍しい。

こけしというと、細い目におちょぼ口の愛くるしい少女の表情が浮かびますが、

"キナキナ"は、顔や胴の華やかな模様が一切描かれていない

とてもシンプルなものなのです。

また、頭が小さく胴の下部がくびれた形も特徴的。

というのも、"キナキナ"は赤ん坊のための木のおしゃぶりだったそうで、

口に含むことから、絵付けをしなかったのだといいます。

今では、顔を描く南部こけしも出てきていますが、

煤孫さんは、絵付けをする代わりに、木目をそのまま楽しめるようにと、

30種類以上の木を使って、多彩な"キナキナ"を生み出しています。

製作の様子を見せていただくと、その作業の素早いこと!

円柱の木材が煤孫さんの手業によって、みるみるうちに形を変えていきます。

1本の材から先に切り出した頭の部分を、

胴体部分に開けた穴に差し込んだら出来上がり!

「親父の手伝いから始まったこの仕事も、もう40年以上になりましたが、

マイペースに楽しくやってきました」

そう話す煤孫さんは、地元の文豪である宮沢賢治をモチーフとした

「デクノボーこけし」(写真左下)や、「ピエロこけし」(写真右下)などの

創作こけしも作っています。

首が左右にゆっくりと揺れる南部こけし"キナキナ"は、

赤ん坊のみならず、私たち大人にも癒やしを与えてくれます。

もう一つ、このキャラバンで、各地で見て来た縁起物といえば、ダルマ。

そのルーツは南インドの国王の第三王子であり、

仏教の禅宗の開祖の"達磨大師"であると知ったのは群馬県でのことでした。

達磨大使は洞窟で9年間も座禅を組み続けたといわれる人物。

何があっても必ず起き上がるところから、

宗教・宗派を超えた縁起物として、日本全土で広く親しまれており、

その姿形は各地の文化・風習によって少しずつ異なり、

地域の人々の願いが託されています。

そんななか、絶対に転ばないダルマが福井県小浜市にあると聞いて伺いました。

これがそのダルマ「うるしダルマ」

県指定の郷土工芸品であり、

小浜市からアメリカのオバマ大統領に贈られたこともあるそう。

「私の家は父が病気がちで、小さい頃ド貧乏でした。

もうわしは転ばん!って、転ばないダルマを父と一緒に創り出したんです」

そう話すのは、うるしダルマを手懸ける、柄本忠宗さん。

20歳まで外国航路の船員として、海外を回っていた柄本さんでしたが、

父親が海辺で拾ってきた漆の塊がたまたま割れたところを見て、

「これは綺麗だから何か作れるかもしれない」と発想を膨らませました。

そして、子供から大人まで知っていて、

前向きなものとして、ダルマづくりを思い付きました。

実は小浜市は日本の塗り箸の80%以上が作られているという、

若狭塗り箸のふるさと。

柄本さんのお父さんも病気になる前は漆箸職人で、

いろんな模様を考えて独自のお箸を作っていたといいます。

そんな柄本さんのお父さんが見つけた漆の塊とは、

その塗り箸づくりの工程で余った塗料が固まったものでした。

現在は柄本さんが夫婦で思考を凝らし、塗料を固めてだるまの原型を作っています。

実際に塗料を固めたものを割ってもらうと…

中がとってもカラフル!

この塊を小割、研磨して、一つひとつのだるまを仕上げていきます。

そのため、色、形、表情どれをとっても同じものはありません。

表情は描いた時期や気分によっても変わってくるといい、

「最近はダルマと顔が似てきたって言われますね。

でもそれは嬉しいこと。かつて見た仏像の表情を参考に、

いつかその顔を描きたいと思ってやってきましたから」

と柄本さん。

ちなみに下の写真は、

右側のダルマが、柄本さんが20歳の時に描いた顔で、

左側のダルマが数年前に描いたものだそう。

自分たちでゼロから創り出したものが県にも認められ、

一見、順風満帆な人生のようですが、

人手が足りずにお客様が離れていってしまったり、

一時は食べるものに苦労した時もあったといいます。

「ここまでやってこられたのは、奥さんがいたからですね。

年中隣に彼女がいて一緒に作業していますが、ケンカはしません。

ケンカしたらダルマのいい表情が描けませんしね」

小浜一、仲よしといわれる柄本さんご夫妻が作る夫婦ダルマは、

二人の人柄と仲睦まじい様子がそのまま表れていました。

※煤孫さんが作る"キナキナ"と、柄本さんご夫妻が作る"うるしダルマ"は

年始に販売される「福缶」に含まれています。

2014年度の福缶の縁起物は全部で30種類。

どれが出るかはどうぞお楽しみに!

1200年続く竹細工

その地にある素材を使って、くらしに必要な道具を作る。

焼物にしても、木工にしても、

今ほど物流が整備されていなかった昔においては、

それが当たり前だったことを、キャラバンを通じて実感してきました。

網組細工もその一つ。

日本各地に自生する竹や植物のツルを使って編まれる網組細工は、

芸術品のようでもありながら、日用品として人々の生活を支えてきました。

ただ、時代の変化に伴う安価な日用品の台頭によって、

その技術の継承者は全国的にも希少な存在に…。

そんななか、今でも地域ぐるみで網組細工を作り続けている産地がありました。

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

1200年もの歴史があるといわれる、竹細工の産地です。

鳥越で使われる素材は、

スズ竹と呼ばれる細くてやわらかい品種。(写真右)

真竹(左から2番目)などと比べても、その違いは一目瞭然です。

太平洋岸に広く自生している品種ですが、

寒くて雪の積もりすぎない気候の二戸地方のものは、

強靭でしなやかと昔から定評があったそうです。

「昔は、集落ごとに秘伝の編み方がありましてね。

門外不出とされたので、結婚も集落内で行われていたんですよ」

鳥越地区で、技術を伝承し竹細工の魅力を広く伝えていくことを目的に設立された

「鳥越もみじ交遊舎」の館長、柴田三男さんはそう語ります。

昭和26年には、農閑期の副業として

日本一の収益を誇っていた鳥越の竹細工でしたが、

少子高齢化による過疎化で、広く門戸を広げるように。

館内では、地域の作り手はもちろん、

遠方からその技術を学ぼうと訪れる人の姿もありました。

「簡単な作業に見えるんですけど、これが想像以上に難しいんですよ」

埼玉県から学びに来ていた女性も、その奥の深さに驚きを隠せない様子。

それもそのはずで、今も原料は、

自生するスズ竹を自分たちで採取するところから始まり、

皮を剥いで、均等に縦4つに分割。(これが難しい)

さらに、内側の厚みを何度も削って薄くし、ようやく材料となるわけです。

この原料にかける手間暇によって、仕上がりにしなやかさと弾力さをもたらせます。

こうして一つひとつ丁寧に編まれた竹細工は、

現代のくらしにも自然と溶け込む普遍的な魅力を放っていました。

使い続けていくうちに、飴色に経年変化していくのも、

竹細工のおもしろいところです。

「それにしても1200年ものあいだ、途切れることなく

地域ぐるみで作り続けられてきているのも、すごいことですよね」

ふと、そんな質問を柴田館長に投げかけてみると、

「よかったらその理由の片鱗を見に行きませんか」

と、ある場所へ連れて行っていただきました。

訪れた先は、もみじ交遊舎の裏にそびえる鳥越山。

もみじの名所としても知られる、紅葉がかった山をぐんぐん登っていくと、

その先に待っていたのは、切り立った崖の岩穴に設けられた御堂でした。

「鳥越観音堂」と呼ばれるこの御堂は、

西暦807年に慈覚大師が開基したという伝説を持つ古寺。

実は、鳥越の竹細工のはじまりには、

この鳥越観音と慈覚大師が深く関係しているそうなのです。

「長い冬の土地柄、人々の冬場のくらしは困窮していました。

そんな折、観音開基のために山堂に籠っていた慈覚大師の夢枕に、観音様が現れて、

"わが化身である大蛇の胴の模様を、竹細工の編組法にとりいれてこれを里人に広めよ"

と教えてくださったのです」

柴田館長がそう話されるように、今もその言い伝えから住民は観音様に感謝し、

村人が殺生しないことを条件に竹細工を教えたとの話もあり、

縁日などには肉・魚・卵を避ける方もいるそうです。

そして、住民は何かの折にはこの御堂にお参りし、

親しみをこめて「観音さん」と呼んでいるのだそう。

確かに、そこには1200年ものあいだ大切に守られてきた

神聖な空気を感じずにはいられませんでした。

「もみじ交遊舎では、地域の小学生にも竹細工を教えていますが、

編み方を覚えて欲しいわけではないんです。

自分の生まれ故郷に、こうした歴史を持つ竹細工があることを知り、

誇りを持って欲しい」

1200年ものあいだ作り続けられてきている鳥越の竹細工には、

単に日用品としての価値のみならず、

生業を授かったことに対する感謝の念が込められていることを知りました。

そしてそれは、広く門戸を開きながら、

後世へとつながれていくことと確信しています。

親子で紡ぐ、ホームスパン

岩手県の産業のひとつである「ホームスパン」とは、

"家庭(ホーム)"で"紡いだ(スパン)"毛織物のこと。

その技術は、明治時代に英国・スコットランドから伝わり、

東京より北の地方に広まったそうですが、

今では全国生産の多数を岩手県が占めています。

「今もホームスパンを続けているのは6軒ほどになりましたが、

コツコツやってきた所が残っています。

うちの工房は、私の祖母である中村ヨシが大正8年に始めました。

当初、ホームスパンの講習会があると聞いた時には、

パン作りかと思ってお鍋を持って出掛けたそうですよ(笑)」

お茶目な笑顔で話すのは、盛岡市内でホームスパンを手掛ける、

中村工房の3代目、中村博行さんです。

中村さんいわく、昔はどこの農家にも織り機があり、

飼っていた羊の毛で、自分たちの着るものを織っていたそう。

その後、時代の移り変わりとともに織りの世界でも当然、機械化が進みます。

中村さんの父親の代には、機械を導入したこともあったそうですが、

海外からより安価な製品が入ってきて、失敗に終わってしまったといいます。

その時の教訓もあり、中村工房では今も手織りにこだわります。

「機械織りだと、シャトルのスピードが速いから風合いが出せない。

手織りは糸がリラックスできるでしょ。そこがよさだと思いますよ」

確かにこれまで訪れてきた機械織りの工場では、

カシャンカシャンと忙しく機械が動いていたのを思い出します。

また、手織りでも綿の場合などは、トントンと糸を詰めながら織りますが、

ウールの場合は、糸に負担をかけずに織るため、工房内はとても静かな印象でした。

織物というと、織る工程にどうしても目が行きがちですが、

中村工房では、羊毛を手で染めるところから始まり、

それを足踏みの糸車で紡いで糸にし、

整経(せいけい)といって織るために糸を整えたりと

一連の工程をすべて手作業で行っています。

工房に並ぶのは、どれも木製の年季の入った道具で、

眺めているだけでどこか懐かしい気分にさせてくれます。

中村工房では、中村さんのご両親の時代までは

服地やコート地を中心に織っていましたが、

中村さんの代になり、マフラーを中心とした小物に商品をしぼるように。

その理由を

「服地は高価なものだからお客様が限られてしまうでしょ」

と中村さんは話します。

また、デザイナーの三宅一生氏との出会いも影響しているそう。

中村さんは20年以上に渡り、イッセイミヤケのコレクションにおいて

マフラーやストールなどを頼まれ、

そのなかで、シルクリボンや機械紡ぎの糸を使った、

ホームスパン以外の手織り製品も手掛けるようになったのです。

「冬向けにホームスパン、夏向けにはシルクや麻などを使って織っています。

ぜひ見てください」

そう言われてショールームに入ると、

ナチュラルカラーのホームスパンの横にある

それとは対照的なビビッドな色合いのものが目に飛び込んできました。

「ショールームはお客様に見てもらう場であり、

反省の場でもあるんです」

一つひとつ中村さんが手で染め上げる糸の色は、

織ってみて、初めてその表情が見えてくるといいます。

そして、中村さんがこだわるのが"旬"の色。

これまでに染めた糸をスクラップした、染色ノートは40冊以上もあり、

中村さんはそのための情報収集を日々欠かせません。

毎月10数冊という女性誌に目を通し、気になる色を再現していくのです。

さらに、ショールーム内に飾られた

愛くるしいお人形や小物入れ、香水瓶など、

すべては中村さんの趣味のコレクションであり、

色のヒントを得る大切な研究材料でした。

「ホームスパンだから、ってことにこだわるのではなく、

伝統は守りつつも、あとは時代に合わせて変えていけばいい。

そうしないとつまらないでしょ」

中村さんの、自らのやり方で楽しみながら仕事をする姿を見て、

息子の和正さんも5年前から工房で働くようになりました。

「親父は親父の感覚で、俺は俺でやってきた。

手織りだけは今後も変えないで、楽しみながら続けていきたいですね」

そう語る中村さんの言葉の裏には、息子さんに対して

「お前はお前のやりたいようにやっていけ」

というエールが込められているようにも聞こえました。

4世代に渡り、その技術をつないでいる中村工房のホームスパン。

ゆっくりと時間をかけてハンドメイドで作られる手織り物が

今後どのように変化していくか、とても楽しみです。

天然水

顔を洗う、コーヒーを飲む、食事を作る、入浴する…。

「水」は私たちの日々の生活において欠かせない存在です。

人体の約60%を占める水は

人間が生きていくうえでも必要不可欠。

良質な水を求める人も増えてきている昨今ですが、

水には一体、どんな種類のものがあるかご存じですか?

まず、よく聞くのは「硬水」「軟水」というくくり。

これは、水分中に含まれるカルシウム・マグネシウムの量によるもので、

多いと硬水、少ないと軟水となります。

ヨーロッパや中国では、

地中のミネラル分が多く水に溶け込んだ硬水が多く、

味も引き締まった印象を受けます。

日本やアメリカ、同じ島国のイギリスなどでは、

地中のミネラル分の影響が少ないため、軟水が多く、

口当たりもまろやかです。

水質基準が厳しく、高度処理技術の進む日本では、

世界でも珍しく、水道水が飲用可能です。

ただ、バクテリアの発生を防ぐために微量の塩素を含んでいます。

よく「カルキ臭い」といわれる原因はこれです。

一方で、ミネラルウォーターとは、

地下水を原料とし、飲料用に適した水のこと。

その中にも、以下のような種類があるようです。

「ナチュラルウォーター」

特定の水源から採水された地下水を原水とし、

ろ過、沈殿、加熱殺菌以外の処理をしていないもの。

「ナチュラルミネラルウォーター」

ミネラルが融解した地下水を原水とし、

ろ過、沈殿、加熱殺菌以外の処理をしていないもの。

「ミネラルウォーター」

ナチュラルミネラルウォーターと同じ原水を使い、

品質を安定させる目的のためにろ過、沈殿、加熱殺菌のほか、

オゾン殺菌、赤外線殺菌、ミネラル分解調整、ブレンド等を行ったもの

こうして見ていくと、天然水・自然水と呼べるのは、

「ナチュラルウォーター」と「ナチュラルミネラルウォーター」のようです。

その原水の種類も、

「湧水」「鉱水」「鉱泉水」「温泉水」「伏流水」「井戸水」と様々。

欧米でミネラルウォーターというと、

よく炭酸入りのものが出てくることがありますが、

これは原水にもともと、炭酸が含まれているためです。

水の世界は、実に奥が深いですね…。

こうした数ある水の中でも、

日本で初めて非加熱水の申請をしたおいしい水が、

岩手県釜石市にあると聞きつけ、行ってきました。

お邪魔した先は、「釜石鉱山」。

安政4年から155年の歴史を持つ鉱山です。

現在は鉱石の採掘から、鉱泉水の採取へと、

その役割を移行しました。

その昔、坑夫たちが、鉱山内部に湧き出る水を

「二日酔いに効く」として飲み続けていたことが、

鉱泉水の採取のきっかけだったようです。

トロッコ列車に乗って、鉱山内部へとご案内いただくと、

そこは、かつての鉱石採掘の現場。

まるで映画の中にいるような鉱山内の至る所から

豊富な水が湧き出ていました。

一口頂くと…、

ほのかな甘みと、なめらかな喉越し…。

やさしい潤いを取り入れている感覚です。

この鉱山内に湧き出る水は軟水の「鉱泉水」。

ナチュラルミネラルウォーターの類です。

真上にそびえる標高1147mの大峰山に降り注いだ雨水や雪解け水が

磁鉄鉱床をはじめ石灰岩、花崗岩など様々な厚い岩盤を

何十年もの時間をかけて岩盤を通過し、湧き出てきたと推測されるよう。

まさに天然の巨大ろ過装置を通ってきた水ですね。

このような地質・採水環境は、世界でも珍しいようです。

この水をパイプで直接、3km離れた鉱山外の工場へと流し込み、

0.1ミクロンのフィルターによるろ過除菌のみ実施してボトリング。

「仙人秘水」と呼ばれる奇跡の水の誕生です。

非加熱でも出荷できるミネラルウォーターは、

日本でも2番目に厚生省の認可を受けました。

pH値も8.8と涙などの生体水に近く、

とても体にやさしい水といえるのではないでしょうか。

仙人秘水は、料亭や厳選した水を飲んでいる人に

愛用いただいているそうですが、

実は、この水を使って生まれたのが、

無印良品の化粧水シリーズなんです。

無印良品ではこの「仙人秘水」という

煮沸や殺菌の必要のないピュアな天然水を

スキンケアの原料として贅沢に使用しています。

飲んでおいしい水で肌に潤いを与える…

なんて贅沢なのでしょう。

これまで訪れた無印良品の店舗でも

"人気商品"としてたびたび紹介を受けましたが、

確かに使ってみると、肌にやさしくしっとりとうるおう感じ。

そして何よりお手軽価格でバシャバシャ使えるのがいいですよね!

今回、使用されている「仙人秘水」について知り、

この化粧水の人気の秘密を

改めて知ることになりました。

夏のお供に♪

無印良品 盛岡フェザン店![]() にお邪魔しました。

にお邪魔しました。

盛岡のお気に入りをスタッフに伺うと、

「いしがきミュージックフェスティバル」

をご紹介いただきました。

これは、毎年盛岡市街で9月に行われる無料野外フェスで、

岩手県内在住のアーティストから一般募集された

ミュージシャンが出演し、

ゲストには全国区で活躍するアーティストも参加するそう。

地元の高校生バンドが出演していたり、

お客様の年齢層も様々で

地域に根ざした音楽祭だそうです♪

ちなみに今年は6回目の開催で、9月23日(日)に行われます。

さて、音楽フェスやアウトドアイベントが目白押しのこの時期、

盛岡フェザン店で人気なのがコレ。

「汗ふきシート」

ひんやりしていて、汗のベタつきを解消してくれます。

パウダーが配合されていないので

サラサラ感はあまりありませんが、

白くなる心配がないのでいいですね。

男性にはこちらも☆

夏の汗によるベタつきが気になる時に肌に直接スプレーすることで、

さらっとした使用感と、すっきりとしたハーブの自然な香りが

気分をリフレッシュさせてくれます。

ここでも釜石鉱山の天然水が使われていました。

もくもく絵本

岩手県内陸部にある遠野市は、

柳田國男の遠野物語のもととなった町であり、

カッパや座敷童子などが登場する「遠野民話」で知られています。

ここはカッパが住んでいるという伝えのある「カッパ淵」

よく見ると、カッパの好物のきゅうりが仕掛けてあるではないですか!

しばらく見ていると、絵本の中から登場したような

可愛らしいおじさんが登場しました。

その名も「ニ代目カッパおじさん」

二代目は現在も修行中で、本物のカッパを見たことがあるのは

初代のカッパおじさんだけだそうな。

「昔あったずもな…」

(昔あったそうだ)

決まってこのフレーズで始まる民話は

語り部さんによって今でも語り継がれており、

観光施設やホテルなどでも昔話を生で聞くことができます。

市内の小学校でも語り部さんが学校に出向いてお話をしたり、

子供向けの「語り部教室」なるものも存在するそう。

さて、そんな遠野で見つけた「なるほど!」

と思わずうなってしまった、子供のおもちゃがあります。

「だれが」「どこで」「なにを」「どうした」の

4つのキューブを組み合わせて物語を作って遊べる木のおもちゃ、

「もくもく絵本」です。

「おんなのこが・やまで・おにを・たべました」

「ねこが・やまで・おひめさまを・たいじしました」

手の中でコロコロ回していくうちに

あれあれ? 不思議な物語に!

「鬼はおいしかったのかな?」

「おひめさまは何か悪いことしたのかな?」

遊んでいる中でコミュニケーションが生まれます。

そのストーリーの組み合わせは、なんと1296通り!

子供たちは一度遊び出すと、夢中になって止まらなくなるといいます。

「遠野にはこんなに山があって木があるのに、

子供たちが遊べる木のおもちゃがない。

民話の里・遠野らしいものづくりができないか」

そう思った地元の主婦3人が集まり、

遠野市のバックアップのもと、

木のプロ、デザインのプロを加えて2004年にもくもく絵本の研究会を発足、

2年の月日を経て、2006年5月に発売。

すると、子供たちが「もくもく絵本」で楽しく遊ぶ写真が全国紙に掲載され、

「孫にあげたい」「子供と遊びたい」

と問い合わせが殺到したそうです。

さらに嬉しい感想のお便りも続々と寄せられました。

「ゲームだと一緒に遊べなかったけど、もくもく絵本だと毎日一緒に遊んでいます」

「別居中でしたが、もくもく絵本をきっかけに夫婦も復縁できました」

などなど。

「人と人をつなぐことのできるおもちゃだと、

評価いただいています。

子供に対して木の良さを伝える、"木育"にもなりますし」

代表者の前川さんがそう教えてくださいました。

上述の4つのキューブを組み合わせて遊ぶ

「おはなし木っこ(こっこ)シリーズ」のほかに、

昔話が描かれている「昔話シリーズ」もあり、

こちらのイラストは前川さん直筆のもの。

プロの描くイラストにはない、

とっても味のある絵で親しみがわきます。

最近では、岩手大学教育学部と共同で

小学校の英語教育の教材として、英語版を開発しました。

また、「だれが」の部分に名前を入れることのできる

オリジナルシリーズも!

誕生日や記念日のギフトにピッタリですね。

木の香りや手触りを楽しみながらコミュニケーションがとれ、

さらに言葉の習得にもつながる「もくもく絵本」。

イラストや文字はレーザーで焼き付けられているので、なめても安全、

お風呂の中でも遊ぶことができてしまうんです。

これまでも伝承されてきた遠野の民話と言葉を、新しい絵本の形で、

地元の間伐材を用いて表現する。

その土地の日常の言葉を大事にした柳田国男の思想が、

今もこうして引き継がれていました。

生活に溶け込む盛岡の伝統

南部鉄器に、

紫紺染、

明治26年から続く駄菓子屋さん(関口屋)から、

160年続く長沢屋の黄精飴(おうせいあめ)、など。

盛岡には、古くから伝わる技術を活かしたものづくり・食づくりが、

今でも数多く残っていました。

市内を北上川・雫石川・中津川などが流れ、

比較的戦災の被害の少なかった盛岡には、明治・大正期の建造物も多く残っています。

現代の県庁所在地としての機能を備えながらも、

かつて南部藩の城下町として栄えた情緒を残しながら発展していく様は、

どこか懐かしさと心地よさの両面を感じさせてくれます。

そんな盛岡を象徴するようなプロダクトに出会いました。

これ、何だか分かりますか?

手前から、岩手の南部鉄器に、秋田の樺細工…、

そう、各地の伝統工芸の技術などを使ったペーパーウェイトなんです。

企画しているのは、「Holz Furniture and interior」の平山さん。

爽やかな笑顔で迎えてくださいました。

彼は、盛岡市内で、機能性とデザイン性に優れた生活用品を扱う

インテリアショップを運営しています。

以前、秋田の「WAPPA Project」で取材した

「casane tsumugu」の田宮さんにご紹介いただいた方です。

店名の「Holz」とは、ドイツ語で「木・木材」を意味し、

生活に密着した必要不可欠なもの、という想いも込められているそう。

平山さんは、東京のインテリアショップで働いていた際、

そこに自然と南部鉄器が陳列されていたことをきっかけに、

地元の工芸品を違った目で見るようになったといいます。

その後、偶然フリーマーケットで見つけた

鉄のペーパーウェイトと南部鉄器が頭の中でクロス。

構想から5年かかりながらも、

南部鉄器を使ったペーパーウェイト「イエモノ」が完成しました。

なぜ家型か?

「家の形って、なんだかホッとすると思うんです。

ある意味、普遍的でしょ」

左の初代作は、屋根部分にあえて磨きをかけることで、

使い込んでいくうちに酸化していく仕立てになっています。

まるで、家の屋根に味わいが出てくるように。

こうして生まれた「イエモノ」シリーズは、

日本最大産地の岩手産漆を使ったものまで、計14種類にも及んでいます。

「伝統工芸だから守りたい、とかじゃなくって、

単純にかっこいいと感じるかどうか。

そんな感覚が大事だと思うんです」

目の前にある物を「心地良い」とか「素敵だ」と感じとる

人間の中にあるセンサー。

私たちは物事を論理で考えるよりも先に、

誰にでも備わっているこのセンサーに素直に向き合うことが

大切なのではないでしょうか?

盛岡で生きる意味

「盛岡を知っているといえば、この人の右に出る者はいないよ」

平山さんに紹介いただいてお会いしたのは、

まちの編集室の編集デスク&アートディレクターの

木村敦子さん。

すらっとしたモデルのような姿が印象的な木村さんは、

盛岡の「ふだん」を綴る本『てくり』を手掛ける方です。

この本、盛岡に入ってからというもの、

あらゆる本屋さんやカフェなどで見かけました。

世帯当たりの雑誌・週刊誌支出が1位というお土地柄からなのか、

盛岡には、数々のミニコミ誌が存在します。

なかでも、この『てくり』は、

盛岡で活動する人たちの素顔や想いに焦点が当たっていて、

そこから醸し出されている空気感がとても素敵なんです。

本の中でも、ひと際目を引いたコピー。

「東京ではなく、富良野のでもない。

盛岡で働き、暮らす理由。

あなたはなぜ、ここにいるのですか?」

そのインタビュー記事が創刊以来9年間続いているのですが、

この疑問こそが、木村さんがこの雑誌を始めた理由なんだそうです。

福島を除く東北5県を転々としてきた木村さんが、

故郷、盛岡に戻ってきたのが10年前。

現存しているものもあるとはいえ、

取り壊されつつある古き街並みを何かの形で残していきたい。

そして、純粋に盛岡で活動し続ける人への興味。

この想いが『てくり』を創刊するきっかけとなったそうです。

この視点が、地域の方たちからの支持を集め、

当初1000部の予定だった発行部数は、4000部に増刷。

こうして創刊してから9年、

今年の春で15号目を発行することになりました。

ここまで取材してきて、

盛岡で生きることの意味について分かってきたことはありますか?

と尋ねると、少し間があいて、

「まだです。いつかはまとめていきたいと思いますが…」

と木村さん。

その回答は、まだ解はまとめずに、

もう少し取材を楽しんでいきたいんです、

というようなニュアンスにも聞こえました。

今では、

取材したモノや本を扱うShop「ひめくり」の運営や、

ラヂオもりおかで「ほにほにラジオ」まで手掛けています。

「取材でそのモノ・人のことを知ると、

それを誰かに伝えなきゃって思うんです。

モノだったら、その目で見てもらいたいし、

人だったら、その声を聞いてもらいたい」

それを言葉では表現できなくとも、

何かとても"大切なモノ"を受け取った時、

返礼を相手に贈り返したり

より多くの他者にそれを"贈りたい""伝えたい"と思うのは、

交換の本質であり、文明の起源に関わる行為と言われます。

そしてもちろん、私たちがこうして毎日ブログを綴るのも、

同じ想いからであることは言うまでもありません。

南部鉄器~日本から世界へ、伝統から未来へ~

「お茶にしましょうか?」

この旅路でも、幾度となく設けてきたお茶の時間。

思えば海外でも、コーヒーブレイク、アフタヌーンティー等、

それぞれのスタイルで、ティータイム文化は存在していました。

そんな海外のティータイム文化に、

ある日本の商品が受け入れられていること、ご存じですか?

岩手県で作られている「南部鉄器」です。

重厚な味わいを持つ南部鉄器は、一見アジアを想起させますが、

アメリカやフランスをはじめとしたヨーロッパでも大人気。

アジアでは、お湯を沸かす際の鉄瓶が受け入れられ、

欧米では、お茶を入れる際の急須が好まれています。

電気湯沸かし器で沸かしたお湯を、

冷めにくい南部鉄器の急須に入れてティーを楽しむのが、

欧米の乙なティータイムなんだとか。

「もともと、鉄に黒の漆を塗っていたことから、

南部鉄器といえば黒が一般的でしたが、

これらカラフルな急須は、欧米向けに生み出されました」

そう教えてくださったのは、岩手県奥州市で南部鉄器を製造する

及源鋳造株式会社の及川久仁子社長。

なんと160年もの歴史を持つ会社の5代目社長です。

南部鉄器のルーツは、盛岡と奥州で異なるようで、

殿様の献上品としての鉄瓶づくりが主だった盛岡に対して、

奥州は、庶民の生活道具のための鉄器でした。

材料である良質な鉄、砂、粘土が採れたことも、

鉄器づくりがこの地に根付いたゆえんのようです。

「南部鉄器は伝統工芸品ですが、工業製品でもあります。

だからアレンジがしやすかった。それも大きいと思います」

及川社長がそう話すように、

高度経済成長期に工場は機械化。

生産性の向上を図り、

工業製品としてのものづくりを確立させました。

「あとは技術力。

鉄瓶や急須のように、内部が空洞な壺のような形で、

これだけ薄い鉄で、きめ細かい模様を施せる技術は、

他国にはないと思います」

当たり前のように、そのデザイン・技術力を話す及川社長ですが、

15年前までは、鉄瓶・急須は手掛けてはいませんでした。

この産地は、それぞれの工場で作る商品種類が分かれており、

及源鋳造では鉄鍋を中心とした商品ラインナップでした。

しかし、お客様のご要望にお応えするためには、

自ら商品開発をしマーケットを広げていくことが必要と、

及川社長は、鉄瓶・急須づくり進出を決断。

それまで一升が一般的だった鉄瓶も、

核家族化が進む現代においては1リットル以下の容量が必要と、

生み出した小さい鉄瓶は大ヒットを記録しました。

合わせて、欧米で人気を博した急須などを生み出したのは前述の通りです。

また、本業だった鉄鍋においても、とどまることを知りません。

高温で焼きしめ、全体を酸化皮膜で覆うという、

これまで南部鉄瓶に用いられていたサビ止め手法を鉄鍋にも応用。

「超南部鉄器」と謳った「上等鍋」が誕生しました。

サビ止めのための余計なコーティングがされていない分、

熱が伝わりやすく、料理人からの評判も高いといいます。

こうした新しいことに取り組みながらも、

原点の南部鉄器の製法を忘れてはいけないと、

同社では、後継者育成事業にも取り組んでいます。

南部鉄瓶の伝統的な製法を継承すべく、2人の若手を受け入れ、

伝統技法を継承するプロジェクトを立ち上げています。

「伝統があるから、今がある。

これが全く新しい技術だったら、味わいも変わると思うんですよね」

そう言いながら、及川社長が、

南部鉄器で沸かせたお湯で出してくれたコーヒーは、

本当にまろやかで、深い味わいがしました。

「伝統が残っていることに感謝しなくちゃね。

残したくても残せない国や地域もたくさんあるのですから」

確かに、地域ごとに脈々と文化が残っている私たちは、

幸せなのかもしれません。

小久慈焼

7月下旬の岩手はまだ梅雨の中。

満開のあじさいが私たちを迎えてくれました。

久慈市を車で走っていると、ふと窯元の看板を発見。

中に入ってみると、少し厚みのあるぽってりとした、

白と茶色のとてもシンプルな器が並んでいました。

「小久慈焼(こくじやき)」

来年でちょうど200年の歴史を持つ焼き物です。

初代熊谷甚右衛門が福島県の相馬焼の技術者を招いて作陶を学び、

地元、久慈で採れる粘土と釉薬で作り上げたのが始まりだそう。

「土地が痩せていてお米が穫れなかったこの地域で、

年貢に納めるものとして焼き物に目をつけたんじゃないかと思うんです。

ここで暮らしていくための方法だったんでしょうね」

ご案内いただいた、8代目となる下嶽(しもだけ)知美さんは、

そう話してくださいました。

やがて小久慈焼は、八戸藩に納める御用釜へと成長したのですが、

6代目で世襲が途絶えてしまいます。

一時は存続をあきらめかけたものの、久慈市が後継者育成に乗り出し、

智美さんのお父様を含む数名が修業をして、

後にお父様が7代目を襲名されたんだそうです。

そして現在は、智美さんと弟さんが協力し合って工房を支えています。

今使っている材料はかつてと同じ、地元の鉄分が少ない白い土。

これを粉砕して、長石と水を混ぜて精製し、陶土を作るのですが、

12~3月の真冬の時期は置いておくと凍ってしまうので

電気毛布をかけて保管しておくといいます。

冬場の仕事のコツ、北国ならではですね。

また、デザインも伝統のものにアレンジを加えながら引き継いでいます。

初代の頃から作っていたという「片口」

昔は液体を移し替えるための道具として

計量カップの代わりに使っていたそうですが、

今であればお酒を入れたり、

麺類に注ぐおつゆやサラダのドレッシング入れなどに使い勝手がよさそう!

それから、冬に熱々のホットワインを入れてテーブルに並べてもいいかも♪

白くて温かみがありシンプル、でもドシリと構えているこの器は、

どんな使い道も受け止めてくれそうです。

それから、「すり鉢」も昔ながらの定番商品。

この地域ではお正月にくるみをすって、牛乳と砂糖・お醤油を加えた

"くるみもち"を食べるそうなのですが、

安定感抜群のすり鉢が活躍する時です。

「最近はフードプロセッサーが出てきて、簡単に材料を砕くことができるのですが

熱を加えないすり鉢の方が素材の香りが損なわれなくていいんですよ」

と智美さん。

工房を見せていただいているとこんなものが目にとまりました。

左から、成形する際に器を粘土の塊から切り離す時に使用する「切り糸」、

表面を滑らかに整えたり、口縁を締めたりする「なめし皮」、

それから…真ん中のものは、しゃもじ!?

しゃもじのようなこの道具は、先っぽに細かい刻みが入っており、

それを使って器に細かい線を入れると、すり鉢が出来上がるのです。

こちらは足で蹴って回す「蹴りろくろ」

「震災で停電していた時に、物置から引っ張り出してきて使ったんですよ。

昔の人はこれで作っていたんですもんね」

道具もすべて自然素材でできていて、なんだかとっても温かみがあります。

工房の隣には、これまで7代にわたって作られてきた

代々の小久慈焼が展示されていました。

決して派手ではなく、素朴な味わいの小久慈焼ですが、

だからこそ使い手に様々な使い方の選択肢を与えてくれる。

200年続いてきた小久慈焼は、今もこうして久慈の地で

守り続けられています。