「神奈川」カテゴリーの記事一覧

横浜帆布鞄

横浜みなとみらい、赤レンガ倉庫からほど近い万国橋たもとに、

一軒の鞄工房があります。

「045 Yokohama Canvas Bag」と名づけられたその鞄は、

帆布(はんぷ)製。

キャラバン中、帆布の産地、岡山県ではよく目にしましたが、

横浜にも帆布があったのかと、驚かされました。

「横浜といえばシュウマイにKitamura…。

東京に近い土地柄のせいか、意外と横浜ブランドは少ないんです。

そんな横浜ならではのモノづくりをしたかった」

横浜帆布鞄の開発者、U.S.M.Corporationの代表取締役、

鈴木幸生さんがその想いを話してくれました。

もともとアパレル雑貨業界で長らく企画製造、

マーケティングに携わってきた鈴木さんは、50歳を機に退職。

生産拠点を海外に置くことに疑問を覚えていた鈴木さんは、

日本の繊細な技術力を、わざわざ海外へ移植させることはないと、

国内でのモノづくりにこだわります。

そして、異国情緒を感じさせる大好きな横浜を拠点に、

新しいモノづくりへの挑戦を始めたのです。

「横浜らしさを考えたとき、やっぱり港町を想起しますよね。

港町といえば船、かつては帆船が主流でした。

調べると、やっぱり横浜にも"横浜帆布(株)"という商社があり、

全盛期には、日本製の綿帆布輸出量の約7割のシェアを持っていたほどでした」

しかし、この横浜帆布(株)は、関東大震災で被災。

工場を失った後の主力帆布生産を担っていたのが、

岡山県の「武鑓織布工場(現:株式会社タケヤリ)」でした。

鈴木さんは、その歴史にちなんで、

今も125年の歴史で培われた確かな技術を基に作られる

武鑓(たけやり)綿帆布を使った製品づくりに着手します。

それに加え、現在、日本で2社しかないといわれる帆船のメーカーが、

横浜にあることを耳にします。

「森野帆布船具工業所」は、今年でちょうど創業100年を迎える老舗工場。

船具全般を企画製作している業界No.1メーカーで、

海上自衛隊の船具工場にも指定されています。

横濱帆布鞄で使用している防水性のビニロン・キャンバスは、

日本で初めて開発された合成繊維"ビニロン"で織り上げられた帆布を、

森野帆布船具工業所が別注で、

海上自衛隊のスペックに合わせた特殊加工が施された素材です。

ビニロン・キャンバスは、加工しにくくごわごわするという点から、

これまで衣料品・服飾雑貨品などには使われてきませんでした。

しかし、鈴木さんは、あえてこの素材に注目します。

「ミリタリーに指定されるというのは、究極のアウトドアスペックということ。

日用使いのバッグだから、耐久性に優れているに越したことはありません。

それも日本発の、横浜らしい素材で」

こうして、"森野艦船帆布"を用いたシリーズの鞄が誕生したのでした。

触れると少しザラっとした感触ながら、想像以上に柔らかく、そして軽い。

表面加工されているので、水にも強いというのは、

毎日使う鞄としてはうれしいところですね。

また、生地には模様を施さず、素材感が出るようにシンプルに。

そして、製品後にスタンプ加工を施すことで、

キャンバスに自由に柄を描けるように幅を持たせています。

スタンプは、ラバーインクのため経年変化が楽しめ、

使いこんでいくごとに味わいが増していくそう。

さらには、その素材の特徴をいかしたこんな商品も。

横浜で活動している"agreen project"のクリエーター達とのコラボ企画「Tsuchi Bag」。

その名の通り底面に水抜き穴もあり、土を入れられるバッグで、

プランターの代わりにも、ご覧のように観葉植物の観賞用にも使えるんです。

「モノづくりは現場が何よりも大事なんです。

現場が近くにあることで、その場でトライアル&エラーができる」

あえて事務所内に工房を構えたことで、

お客様からの修理の依頼に直接応えることができたり、

直接の要望を聞くことができるようになったと、鈴木さんは話します。

「これからも横浜の街を愛しながら、

横浜らしいものづくりをしていきたいですね」

歴史を掘り起こし、その土地らしさを追求する姿勢は、

どの土地においても適応できることではないでしょうか。

鈴木さんの表情が終始すがすがしいものに感じられたのも、

きっと、自身の道に一点の迷いもないからに違いありません。

中津ほうき

「ほうき」は掃除道具の一つですが、

妊婦さんのお腹を撫でると安産になるとか、

魔を払う意味で亡くなった人の横に置くとか、

地域や時期によって様々な使われ方をされてきました。

日本においてほうきは、古墳時代中期からあったようで、

使われる草の種類や柄の部分は多様化したものの、

その形は1000年以上ほとんど変わっていない普遍的な生活用具です。

かつてほうきは、農閑期の仕事として全国各地で作られていました。

しかし、安価な海外産のほうきや、掃除機の台頭により産地も減り、

国産材を使ってほうきを作っている所は、現在はほぼないんだとか。

そんななか、神奈川県愛川町の中津地方で、

原材料である"ホウキモロコシ"の栽培から手掛けている方たちがいました。

柳川直子さん率いる、「株式会社まちづくり山上」。

一度途絶えてしまっていた中津ほうきを、柳川さんが2003年に復活させたのです。

まちづくり山上の拠点である「市民蔵常右衛門」には、

世界ならびに全国各地から集めたほうきが展示してありました。

世界のほうきと日本のほうきを比べて見てみると、

日本のものほど、草の質が良いものはありません。

それは、日本には靴を脱ぐ文化があり、

足の裏でゴミが分かってしまう生活スタイルだから。

編む作業よりも"草選り"といって、

ほうきに使う草を選り分ける作業が一番大変というほど、

手間暇をかけて作られているそう。

「掃除機を毎日かけるのは大変でしょ。

ちょっとしたほこりやパンくずなんかをさっと片付けられるほうきは

生活になくてはならないもの。

うちがやらなきゃ、誰がやる?って思いましてね」

もともと、江戸末期生まれの柳川さんのご先祖様が、

明治維新の頃新しい生き方を求め、関東地方を渡り歩き、

ほうき草の栽培とほうきの製造技術を学び帰郷。

これを起源として、ほうき産業が中津地方一帯に広まったのでした。

柳川さんはほうきづくりを復活させるにあたり、

ホウキモロコシの種を分けてもらうべく、

種を持つ農家と仲良くなることから始めたそうです。

その土地で育ってきた種を使うのは、柳川さんいわく、

「人間が手を加えていないものがその土地に一番合っている」から。

5月に種を蒔き、7月末~9月頭の真夏に収穫作業があるホウキモロコシは、

暑さと虫と闘いながら、1本1本、手で収穫していきます。

「私たちは太陽の恵みを分けてもらっています。

だからいつも、"お天道様の言う通りにしよう"って言っているんです。

天候によって栽培がうまくいかなければ、

それはみんなに話して理解してもらえばいい」

柳川さんは、昔ながらの無農薬栽培で自然のままにホウキモロコシを育て、

自分で育てた原料を使ってほうきを作ることにこだわります。

「本物じゃないと後に残らない。

全部語れないと意味がないし、自分でやればすべてが分かりますから」

そう話す一方、ほうき自体は自分で作るのではなく、

若い世代に技術を残していこうと、柳川さんはある動きに出ます。

「ほうきをただ作るだけでなく、今の時代に合わせて作らないと残っていかない。

それを作れる人を最短で見つけるには、美大に行けばいいと思って」

柳川さんは武蔵野美術大学大学院に社会人入学し、さらには学芸員の資格も取得。

武蔵野美術大学の構内にある民俗資料館でほうきの展示を行い、

そこでほうきに興味を持った、若手職人たちと出会いました。

「展示を見てドキドキして、ほうきを使う所作に惚れました。

ほうきは説明書がなくても、手に取っただけで自然に使える。

そういうものづくりを求めていたんです」

若手職人の一人、留松里詠子さんは中津ほうきとの出会いをそう振り返ります。

その後、留松さんは、かつて中津からのれん分けした、

京都のベテラン職人さんの元で学び、現在ほうきづくりに勤しんでいます。

「今は美大を出ても、一人立ちできる人はほとんどいない。

それっておかしいですよね。

私たちの世代が、若い人のバックアップをしていかないとね」

会社組織として、中津ほうきを復活させた柳川さんは

若手職人の育成に懸ける想いをそう話すとともに、

子どもたちについても話してくれました。

「今の子どもは、ほうきを与えても掃くことをしないんですよ。

掃く時って手加減するでしょ?

加減をすることは、人とのかかわりにおいても同じ、大切なことなんです」

そうしたことを伝えていきたいと、柳川さんたちは、

ほうきの文化や歴史についての講演やワークショップなども行っています。

「ほうきの工夫する余地はまだまだあると思っていますよ。

例えば、飾っても楽しめるようなものだったり。

今後も中津ほうきを後世につないでいきたいです」

普遍的なものでありながら、

その土地や時代に合わせて作られ続けているほうきを

使い手としても大事にしていきたいと思いました。

トランジション・タウン藤野

「日本全国の良いくらしを探す旅」と銘打って、

旅して回ったこのキャラバン。

これまでも各地の良いくらし、良い取り組みについて取り上げてまいりましたが、

すべてに共通していえることが、

人々が地域の抱える課題に前向きに取り組んでいることでした。

その課題解決というのは、街の活性化だったり、森林の維持管理だったりと、

地域によってそれぞれなのですが、一言で表すならば"持続可能性"の追求。

それを、個人ではなく、地域のコミュニティで

取り組まれているケースが多かったことが印象的でした。

都心や私が生まれ育ったような都心郊外では、

なかなかそうした地域活動は多くないのだろうなと想定していたら、

故郷の神奈川県に、それを複合的に実践している町がありました。

神奈川県北西部、東京・山梨との県境に位置する、

旧藤野町(現相模原市緑区)。

豊かな自然に囲まれた町は、

今から26年ほど前に「ふるさと芸術村構想」を掲げて推進し、

アーティストたちが住む「芸術の町」としても知られています。

今も町中では、随所にアートの片鱗を見ることができました。

こうした芸術への取り組みと、

新宿から電車で約70分という至近にこれほどの自然が残っている環境は、

アーティストにとどまらず、ナチュラル志向の人たちにも伝わりました。

NPO法人パーマカルチャーセンタージャパン、

学校法人シュタイナー学園の受け入れも相まって、

1万人程の人口のうち、約半数が移住者で占めるような町へ。

「藤野は神奈川県の水源地として、その環境を守るように努めてきたので、

これまで企業や工場の誘致などができなかったんです。

結果的には、それが今の藤野を作り上げていると思います」

そう話すのは、NPO法人トランジション・ジャパンの共同代表、

小山宮佳江(みかえ)さん。

小山さんは、複数世帯で"共有する暮らし"を営む「里山長屋![]() 」に構想段階から参加し、

」に構想段階から参加し、

2008年に藤野へ移住されました。(現在は別に住居を構えられています)

現在、4世帯が住む里山長屋は、世帯ごとに独立しているものの、

キッチン、お風呂、ゲストルームのある共有スペースを有し、

打ち合わせやワークショップなど、コミュニケーションの場として機能しています。

軒先ではそれぞれが家庭菜園を営むというプライベート性は保ちつつ、

長屋内で楽しみ、助け合いながらのシェアするくらしを送る。

まるで今の藤野を象徴したような場所でした。

小山さんたちが取り組むトランジション・タウンとは、

限られた化石燃料を湯水のように使うくらしから、

自然との共生を前提とした身の丈にあった持続可能なくらしに、

移行していくための草の根運動のこと。

2005年にイギリスに端を発した運動で、

3年足らずでイギリス全土、欧米諸国をはじめ、世界中に広がり、

日本では2008年にここ藤野と葉山、小金井の3つの町から始まりました。

以前、取り上げた「エコ・ビレッジ」と方向性は近しいですが、

新しくそうしたコミュニティを作り上げるエコ・ビレッジに対し、トランジション・タウンは

元々あるそれぞれの地域の資源を活用することを目指すという点で異なります。

現在では、全国の40を超える市区町村で、

トランジション・タウンの運動が始まっています。

「トランジション・タウンはよく"TT"とも略されるのですが、

私たちはそれを、"楽しく つながる"と呼んでいるんですよ」

小山さんがそう話す背景には、

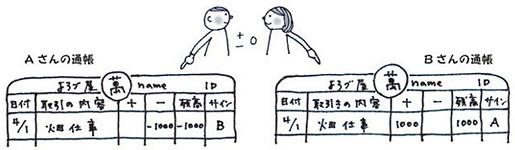

「よろづ屋」という地域通貨の仕組みがありました。

"自分のできるコト"と"自分のしてもらいたいコト"をあらかじめシェアし、

住民同士が助け合っていく仕組みです。

それも紙幣を発行することなく、通帳に貸し借りを記載していく形式。

内容は畑仕事を手伝ってほしい、駅まで送ってほしいなど、

日常の些細なことから、専門的なことに至るまで様々です。

これによりご近所さんが何を必要とし、何が得意なのかが分かるようになり、

地域内のつながりが生まれていっているといいます。

こうしたゆるやかなつながりは、

住民主体の様々なワーキンググループを生み出しました。

地産の農業から食を考える「お百姓クラブ」、

藤野の森を整備し、材を活かす方法を模索する「森部」など…。

一般に農業や林業に携わる人たちの仕事、と片付けられそうな問題に対し、

住民たちが自ら立ち上がり、取り組み始めているのです。

なかでも近年、注目されているのが「藤野電力」。

3.11以降、原子力や化石燃料に頼らない代替エネルギーの必要性が叫ばれていますが、

藤野ではそれを自らの手によって生み出そうとしていました。

「もともとアウトドアが好きで、キャンピングカーの

すぐに上がってしまうバッテリー対策で、

自ら発電システムを構築したのがきっかけでした。

おかげで3.11の電力不足の際、僕の家だけは生活に支障をきたさなかった。

であれば、周りにも広げていこうと思ったんです」

メンバーの鈴木俊太郎さんは、藤野電力の立ち上げ経緯をそう語ります。

現在では、それに呼応した小田嶋哲也さん(藤野電力代表)を中心に、

再生可能エネルギー発電システムの導入に精を出します。

ちょうどお邪魔した日にも、藤野のアートの拠点「アートビレッジ」に、

太陽光パネルを用いたEVステーションを設置中でした。

ここでは、電気自転車や電気スクーター、

携帯電話などの充電ステーションとしての役割を担う予定。

今後、こうしたEVステーションを町中に増やし、

藤野に遊びに来る人へ充電式の乗り物を交通手段として提供する計画や、

災害時の緊急エネルギー拠点とする考えがあるといいます。

現在では全国各地から引き合いがあり、

ソーラーパネル組み立てをワークショップ形式で作ったり、

再生可能エネルギーの普及に取り組まれています。

「何よりも設置作業が楽しい。この過程をともにすることが大切なんです」

肩ひじ張らない藤野電力メンバーの言葉が、胸に響きます。

「この町は起業家は少ないかもしれないが、人のこころは豊かで、

贅沢なモノはないかもしれないが、素朴な藤野が大好きな人はいっぱいいる。

町の宿命をよく理解した町づくりによって、それに呼応する人が集まってきている。

そして、それを受け入れる住民のオープンな気質が良かったのでしょう」

もともと藤野町の役場で町づくりを推進してきた中村賢一さんは、

今の町の成り立ちについて、そう語ります。

何よりも驚かされたのが、

住民がアーティストや、一部のエコ意識の高い人たちのみならず、

都心の企業勤めの人たちも多いこと。

ひとつには都心からの地の利の良さもありながらも、

街中にただようオープンな空気がそれを作り出しているように感じました。

"楽しく、つながる"、トランジション・タウン藤野。

ここには、地域の新しいコミュニティづくりのひとつの形がありました。

※4月より「藤野トランジションの学校」として、

藤野の様々な活動を学べるワークショップの開催を予定しているようです。

ご興味ある方はぜひ、HP「トランジション藤野」![]() をご覧ください。

をご覧ください。

日本の農業を3K産業に!

神奈川県藤沢市で、定期的に開催されているBBQがあると聞きました。

参加費さえ払えば誰でも参加可能なこのBBQは、

いつも各方面から大勢のお客さんで賑わっているとか。

実はこのBBQは、お肉屋さんやスーパーなどの小売店では

手に入らない豚肉を食べることのできるBBQ!

その豚肉とは、宮治さん一家が育てる「みやじ豚」。

「みやじ豚」のおいしさの秘訣は、血統とエサ、そしてストレスなく育てること。

一般的に30~100頭の群れで育てるところ、宮治家では飼育頭数を制限し、

小屋には10頭前後の兄弟のみの環境で育ててあげるんだそう。

現社長の宮治勇輔さんのお父さんの代から養豚を専業で始め、

当時は地域の組合の養豚場運営と並行して、自分の豚を育てていたといいます。

宮治さんは大学卒業後、一般企業に就職。

出勤前に毎朝、将来について考える時間を設け、

その中で自然と実家の養豚業を何とかしたいと思うようになりました。

どうしたら養豚や農業のような一次産業が、

"かっこよくて・感動があって・稼げる"3K産業になるのか?

そんな時、思い出したのが、

宮治さんが学生時代に、コンテストに出した自宅の豚のお肉を使って、

家でBBQを開いた時のこと。

「この豚肉、どこに行けば買えるの?」

という友人のひと言に答えられなかったのです。

「これまでの養豚業では、生産して卸会社に出荷すると、

どう流通して誰が食べているのかわからないのが現状でした。

生産者に価格決定権がなく、消費者の顔も見えない。

BBQならそれが変えられるかもしれない!そうひらめいたんです」

宮治さんは2005年に実家に戻り、友人・知人を誘ってBBQをスタート。

すると、みやじ豚の噂は、参加者による口コミで瞬く間に広がりました。

実家の養豚業は、BBQに加え、飲食店などへの独自流通網を確立し、

軌道に乗ってきたものの、勉強していくうちに、

「このままでは日本の農業がヤバイ!」

そう思うようになったといいます。

「当時、日本の農業の担い手の平均年齢は66歳で、

5年後には6割が70歳を超えている。それって全員が定年してるじゃん!」

宮治さんは

「日本の農業を3K(かっこよく・感動があって・稼げる)産業に」

を自身のミッションに置き、

日本の農業を変えるためには、

自分のような都会で働く農家の"こせがれ"が

実家に戻って農業を始めることが最短最速の道である、

という結論にたどり着きました。

「ビジネスで培ったノウハウ・ネットワークと、

親父の技術力が合わされば、やっていける!」

宮治さんは、2008年10月から

「農家のこせがれネットワーク」と題し、

農家の"こせがれ"の帰農支援を行っています。

全国各地の農家から旬の素材を直送で仕入れて提供する、

"農業体感レストラン"の「六本木農園」などで、

農家と消費者の距離を近づける"農家LIVE"等のイベントを開催したり、

毎週土曜日に、六本木アークヒルズで、

全国各地の農家が出店できる「ヒルズマルシェ」を企画・運営したり、

『「ジブン専用農家」をつくろう!』をコンセプトに、

農家と消費者を直接結びつける「マイファーマー」

というサイトを運営したり、様々な活動をしています。

また、宮治さんは都心だけでなく、他地域でも

農家と異業種の人々のネットワークづくりの支援を行っています。

講演やイベントで訪ねた地は現在42県。

「自分で考え、自分で行動できる"自律型農家"をどれだけ増やせるか。

各地域に"自律型農家"がたくさん出てこないと日本の農業はよくなりません」

私たちが全国を回った中で、「農家のこせがれネットワーク」や

宮治さんの話はよく耳にしてきました。

宮治さんの取り組みによって、日本の農業は確実に変わり始めています。

湘南×ナチュラル

神奈川県では「テラスモール湘南」の無印良品![]() を訪ねました!

を訪ねました!

2011年11月にオープンした、テラスモール湘南は、

東京ドーム3.6個分の敷地に、281店舗が集う大型ショッピングモール。

無印良品の店内も、天井が高く広々とした印象で、

「Found MUJI」や「MUJI Labo」といった限定店舗の取り扱い商品も

多数取りそろえてありました。

「いらっしゃいませ!」と迎えていただいたスタッフさんは、

"爽やか"という単語がぴったりと当てはまる湘南ボーイ☆

こちらのお店の人気商品は、このスタッフさんも着ている、

「オーガニックコットンオックスフォード ボタンダウンシャツ」でした。

「湘南という土地柄、ナチュラル志向のお客様も多いんです♪」

と、爽やかな笑顔で教えてくださいました。

ちなみに、店内には刺繍工房があり、シャツやバッグなどに

好みの刺繍を施してくれるんだそう(500円~)!

テラスモール湘南の他に、有楽町![]() ・池袋西武

・池袋西武![]() ・自由が丘

・自由が丘![]() の4店舗で、

の4店舗で、

刺繍サービスを受け付けているそうです。

無印良品のシンプルなシャツやバッグなどにワンポイント刺繍を入れることで、

オリジナルの逸品になりますね。

また、お子様やお友達の名前を入れてプレゼントしたら、

喜ばれること間違いなし♪

私も試してみたいと思います!

寄木細工を現代のくらしに

箱根の寄木(よせぎ)細工。

箱根や小田原を訪れたことのある人なら、

お土産屋さんなどで見かけたことがあるかもしれません。

ちなみに、毎年盛り上がりを見せるお正月の箱根駅伝で、

往路優勝チームに贈られるトロフィーは、寄木細工で作られているそう☆

1200年続くといわれる、箱根・小田原の木工の歴史の中で、

この技法は比較的新しく、江戸時代末期に箱根町畑宿に住む

石川仁兵衛氏によって創作されたといわれています。

石川仁兵衛氏の孫に弟子入りした曽祖父の代から続く、露木木工所の

4代目・露木清高さんを訪ねました。

「箱根山系は、木材の種類の多い所として、日本でも屈指の地域。

字のごとく、その種類豊富な"木"を"寄せて"作ったのが寄木細工です」

箱根で寄木細工が始まった理由を露木さんはそう話し、

「実はすごく地味で、根気のいる作業なんです」

と、その産地が全国に広まることなく、国内では箱根と小田原だけの

技術であることを教えてくださいました。

現在は全国から様々な木材を仕入れ、その天然の色を生かして、

多種多様な模様を作っています。

まず、木を細かく削り、

一定の形に切り出した多くの木片を寄せて、文様のパーツを作っていきます。

そうして作ったいくつものパーツ(写真左下)を組み合わせて、

種板(写真右下)を製作。

その後の工程は2つに分かれ、種板をカンナで薄くスライスしてできた

"ヅク"と呼ばれるものを、木製品の表面に接着して作る「ヅクもの」と、

種板をそのままロクロで削り出して成型する「無垢もの」があります。

寄木細工の模様は、木の組み合わせ次第で幾通りもあるといい、

「ヅクもの」の場合は、量産も可能だそう。

まさか寄木細工が、金太郎飴のように作られているとは

思ってもいませんでした!

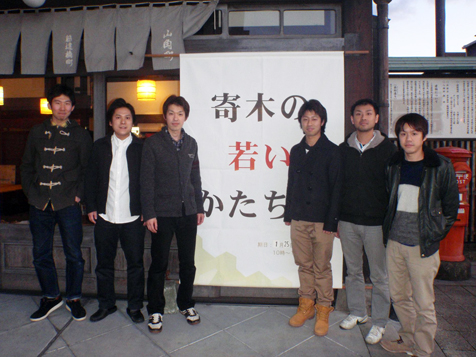

そんな寄木細工をもっと多くの人に知ってもらいたいと、

露木さんは2005年に平均年齢30歳の若手職人とともに

「雑木囃子(ぞうきばやし)」というチームを結成。

定期的に集まりを設けて、お互いの技術向上を目指し、

また、作品展を開催して、寄木細工のPR活動に勤しんでいます。

そんな雑木囃子に、活動4年目の2009年に転機が訪れたと

露木さんは振り返ります。

神奈川県の産業支援事業で、プロダクトデザイナーの喜多俊之さんが

講師として、商品企画の段階からアドバイスをしてくれることになったのです。

その結果、メンバーそれぞれが自分の得意分野を生かして、

6人6様の商品が出来上がっていきました。

現代の生活に合ったワイングラスやスマートフォン置きを手掛けるのは

石川裕貴さん。

ご自身の娘さんに、とボタンを作ったり、

日常雑貨を作るのは、太田憲さん。

自分と同世代の若い人にも寄木細工を使ってほしい、

とベルトのバックルやアクセサリーを手掛ける、小島裕平さん。

とっても細かい作業を得意とし、小さな秘密箱やオルゴールを作るのは、

篠田英治さん。

音楽を好み、音の出る寄木細工を生み出した、清水勇太さん。

そして、動きのある大胆な寄木を手掛けるのが

今回お話を伺った露木清高さんでした。

彼らの作る作品は、伝統技法を用いながらも、

どこかモダンさを感じるものばかりです。

露木さんは、

「地場で育った寄木細工の技術や考え方を大切にしながら、

ものづくりの幅を広げていきたいです。

日常品に寄木細工を生かして、それを使ってもらえれば、

生活文化に今後も寄木細工が根づいていくと思うんです。

それって素晴らしいことですよね」

と寄木細工に懸ける想いを語ってくれました。

神奈川県にのみ伝わってきた、伝統技術の寄木細工。

これを現代のくらしの中に自然と取り入れられるようなものづくりをしようと、

同世代の職人さんたちが活動していることを知って、

同じ神奈川県民として誇りを感じずにはいられませんでした。

日本地ビールのパイオニア

居酒屋に入ると、決まって聞こえてくる文句。

「とりあえずビールで!」

私たちも日本各地を巡るなかで、たまに飲める機会に恵まれた時は、

そんなふうに喉を潤してきました。

地酒ほど多くはないものの、地ビールにも度々巡り合いました。

実は日本における地ビールの歴史はさほど古くはなく、

地ビール醸造が解禁されたのは、1994年のこと。

その歴史を語るうえで、欠かせないブルワリーが、

神奈川県厚木市にありました。

「サンクトガーレン」

創業者は、日本の地ビール業界では知らない人はいないといわれる、

岩本伸久(いわもとのぶひさ)さん。

日本で醸造解禁になる以前より、

父親と共にアメリカで地ビールを造り続けていた方です。

「父の会社が飲茶店を経営していて、アメリカにも進出していました。

その時に、現地で飲んだ地ビールの味に父が衝撃を受けたんです。

日本のビールにはない、華やかな香り、しっかりした味わい。

こんなおいしいものを知らなかったなんて、これまでの人生損していた!

と、父を目覚めさせてしまった(笑)」

地ビール醸造を始めたきっかけを、岩本さんはそう振り返ります。

初めは日本で醸造を試みるも、国の認可が下りずに断念。

仕方なく、サンフランシスコで醸造を始め、

それを日本へ逆輸入するという形態をとっていました。

すると、その様子をアメリカのTIMEやNEWSWEEKといったメディアが掲載。

「岩本のビール造りの夢はかなった。ただしそれは日本ではなく、アメリカで」

と、日本の産業規制の象徴として、皮肉たっぷりに取り上げられたのです。

このニュースが日本の政界にも飛び火し、

1994年、ついに日本でも地ビール醸造が解禁されます。

「うちが日本で醸造を始めたのは、それから3年後の1997年のことですから。

マニアのあいだでは、日本の地ビールの0号なんて呼ばれているんですよ」

そう話す岩本さんのビール造りは「エールビール一貫主義」。

日本で流通しているビールの約9割以上がラガービールで、

ラガーとエールは、その醸造法の違いによって生まれます。

ラガービールは、酵母がタンクの下段で活動する「下面発酵製法」で造られ、

低温(10度前後)でゆっくり(1週間程)発酵。

すっきりとしたシンプルな味わいに仕上がるそう。

一方のエールビールは、酵母がタンクの上段で活動する「上面発酵製法」で造られ、

高温(20度前後)で一気に(4日ほど)発酵させます。

すると、フルーティーな香りに満ちた味わいに。

これはビール酵母が高温で活動するほど、

果実のような香り成分"エステル"を生成するためです。

その結果、肉に合うビール、魚に合うビール、デザート向けビールと、

個性の強いビールを造ることが可能なんだそう。

「片方のビールしか知らないなんて、もったいないでしょ?」

そう岩本さんが話す通り、

これまではビールといえば初めの一杯がお決まりでしたが、

エールビールならワインのように、2杯目以降も楽しめますよね。

実際に、サンクトガーレンは

様々な香りと味わいが楽しめるビールを生み出していました。

なかでも、岩本さんが印象深いと語るビールが、

「インペリアルチョコレートスタウト」。

チョコレート麦芽を含め通常の黒ビールよりも約2.5倍、

原料を多く使ったというビールは

光を通さないほど漆黒で、2年間熟成可能なヴィンテージものです。

これを発売するまで、岩本さんの目指すビールは、

「自分が飲みたいと思うビール」だったそうですが、

これを境に「飲む相手のことを考えたビール」に変わったそうなのです。

きっかけは、今もともに働く会社の広報を務める中川美希さんに、

「ただ、造るだけではなく、たくさんの人に飲んでもらうことも大切」

と教えられたこと。

以来、どんな人にどんなシーンで飲んでもらいたいか、

ビールが苦手だった人、無関心だった人にも、興味を持ってもらえるように、

飲み手のことを考えたビールづくりを心がけるようになったといいます。

さらに、中川さんの「ビールは苦いから嫌い」という言葉によって、

スイーツビールのラインナップも増やしていったそうです。

こうして生まれた「スイートバニラスタウト」は、

日本最大のビールの祭典「ジャパン・ビア・フェスティバル2007」で、

来場者の人気投票で1位を獲得。

現在では、神奈川県が12年の歳月を経て開発した幻の柑橘

「湘南ゴールド」を使ったスイートビールも開発されていました。

フルーツビールというと、発酵後のビールに果汁を加えているものも多いそうですが、

サンクトガーレンでは、あらかじめ果汁を混ぜたうえで発酵させていました。

すると、香りは柑橘「湘南ゴールド」、味はビールという逸品に。

「ビールのおいしさは"水"で決まるとよくいいますが、実はそうじゃない。

ワインの場合はブドウが肝心なように、ビールの場合は麦芽とホップ。

ただ、それも自然の産物だから毎年同じとは限らない。

何よりも大切なのは、自分の感覚なんです」

多様な麦芽とホップを使い分け、

自身の五感をフルに活かしながらビール醸造にかける岩本さんには、

職人という言葉がぴったり似合いました。

「カマンベール、モッツァレラ、パルメザン…チーズにもいろいろ種類があるように、

ビールにも、ラガー以外に様々な種類があることを知ってもらうこと。そのために

みんなが飲んで楽しくなるようなビールを、これからも造り続けたいです」

岩本さんの努力によって、

「とりあえずビール!」から「まずは○○ビールで!」と、

各種ビールを嗜むようになる日も近いかもしれません。

濱の八百屋

横浜市神奈川区の住宅街に一軒の八百屋さんがありました。

「濱の八百屋」というそのお店に並ぶのは、横浜市内で作られた野菜です。

「鎌倉野菜や三浦野菜は認知されているのに、

横浜で野菜が作られていることはあまり知られていないんです。

横浜野菜の存在をもっと知ってもらいたくて」

店主の三橋壮さんは、21年間のスーパーでの野菜販売業務を経て、

昨年「濱の八百屋」をオープンさせました。

知り合いの農家さんたちの苦悩話を聞いていたのと、

友人たちと2011年7月に行った、消費者と生産者をつなぐ"収穫菜"というイベントが

キッカケだったそう。

地元出身の私たちも、横浜市内で野菜が作られているという事実にまず驚きましたが、

横浜における小松菜の生産量は全国的に見ても3位以内、

カリフラワーも10位以内に入っているというから、さらにビックリしました。

ちなみに、小松菜の生産が盛んなのは、

昔から横浜の中華街で多く使われてきたからだとか。

「通常、農家さんがスーパーなどに野菜を卸すと、

消費者の手元に届くまで5~7日かかります。

直接僕らが販売できれば、1~2日の新鮮な野菜を届けることができる。

それに対面だと、野菜の説明もちゃんとできますしね」

「例えば、このしいたけ。サイズはバラバラだけど同じ種類なんですよ。

スーパーだと均一のサイズしか売られていないけど、

ここではお客様に選んで買ってもらっています」

三橋さんは、より多くの人に横浜野菜を届けたいと、

直営店での販売は週3日にし、それ以外は宅配をしたり、

横浜市内のカフェや居酒屋の前での出店もしています。

また、横浜マリノスのホームゲーム時には日産スタジアムで出店、

東京ガスライフバルのイベントでの出張出店も行っているそう。

「一度食べてもらうと、おいしいって分かってもらえて、

ほとんどが口コミで広がっていっています。

うれしかったのはマリノスの試合の時に、

『冷蔵庫を空にしてきたから』ってお客さんにいわれたことですね」

そう語る三橋さんに、お付き合いのある農家さんの所へご案内いただくと、

横浜駅から車で10分ほどの住宅街の中に、畑がありました!

横浜の農家さんの大半は、広大な農地を持つのではなく、

小規模の農地を何ヵ所かに持つため、多品種小ロットでの生産を行っているといいます。

農家の一人、田澤仁さんは普通のスーパーには並んでいない野菜も生産し、

「三橋さんに販売をお願いするようになって、消費者の声が聞けるようになりました。

それがやりがいにつながりますね」

と語ってくれました。

続いて訪ねた、伊東康範さんは、三橋さんがスーパー勤務時代から

お世話になっている農家の方。

「うちの場合、親は近所の常連さん相手に"引き売り"という手法を取ってきましたが、

僕の代になって別の売り方もしたいと思いまして。

市場には縛られずに自由にやりたい。

三橋くんとは何でも言い合える仲だから、やりやすいですよ」

三橋さんと農家さんが、本当に気心の知れている間柄というのが見て取れました。

「三橋さんが総代理店をしてくれているので、助かっています。

自分で営業してもいいんですが、私は技術屋なのでやっぱり現場にいたいんですよね」

そう話すのは、トマトときゅうりのハウス栽培を手掛ける、山本泰隆さん。

これまで市場への卸しをメインとしてきた山本さんですが、

三橋さんとのつながりを通じて、飲食店のお客様が増えたそう。

これまで市場には出せなかった完熟トマトも、

飲食店では、ソースに使ったり、ジャムにしたりと、

生食以外の使われ方がありました。

そして、食材に対する料理のプロの意見を聞けるようになったといいます。

三橋さんは、対面での販売や宅配業務、また飲食店への納め業務から、

消費者の声を拾って、それを生産者に届け、

また、逆に生産者から野菜の情報を聞いて、

それをFacebookなども活用しながら、消費者に届けています。

「本当に人とのつながりでここまで進んでこられたと思っています」

「濱の八百屋」は、取材当日も同席してくださった、

カメラマンの中村うららさんと、デザイナーの赤尾祐一郎さん、

そして奥様の好美さんとスタッフの方々によって

支えられていると三橋さんは話します。

生産者も含め、協力者みんなに共通するのは、

「横浜野菜を通して、横浜を盛り上げたい!」という想い。

その想いに賛同して、実は無印良品でも3月末にオープンした、

Cafe&Meal MUJI 横浜ベイクォーターにおいて、

「濱の八百屋」に出店してもらっています。

お近くの方はぜひ、横浜野菜を知りに出掛けてみてください♪