「三重」カテゴリーの記事一覧

墨の可能性

その工房を訪ねると、

中にはまるで白黒写真で撮影したかのような光景がありました。

あえて黒を基調にした空間にしていたわけではなく、

工房で製造されるものによって、だんだんと黒ずんでいったんだそう。

そう、ここは三重県鈴鹿市寺家にある、墨づくりの工房です。

「鈴鹿墨」

1200年以上前から鈴鹿の地で作られているといわれ、

墨としては唯一、国の指定する伝統的工芸品です。

「かつて都のあった場所の近くでは、必ず墨が作られていたんですよ。

公文書に欠かせないものでしたから。この界隈にも7~8軒の墨屋がありました」

そう話すのは現在、鈴鹿墨を生産する唯一の工房、

進誠堂の3代目、伊藤亀堂さん。

気さくな笑顔と豪快な話しぶりが印象的な方です。

江戸時代、墨が一般大衆にも用いられるようになると、

製墨に必要な松や弱アルカリ性の水に恵まれた鈴鹿は、

紀州藩の保護のもと、墨づくりが飛躍的に発展していきました。

「バブル期には飛ぶように売れていました。

子供の習い事といえば、そろばんか習字だったでしょ」

しかし、子供の習い事も多様化し、徐々に需要が低迷。

墨の代わりに簡易な墨汁が用いられることも増え、

一軒、また一軒と、墨屋は姿を消していったそうです。

「ネットのニュースで、鈴鹿墨衰退の記事を読んだんです。

1200年続いてきた伝統がここで途絶えてしまっていいのか。

居ても立ってもいられなくなり、実家へ戻ってきました」

伊藤亀堂さんの息子で、進誠堂4代目の伊藤晴信さんは、

東京での仕事を辞めて、2010年に帰郷しました。

今では中国市場の開拓など、鈴鹿墨の発展に尽力しています。

こうして親子で励む製墨は、早朝4時頃から始まります。

「墨づくりは、寒い冬の時期だけなんです。

それも早朝の空気が乾燥している時間が、一番適しています」

晴信さんに、その一部始終を見せていただきました。

墨の原料は、様々な木から採取する煤(すす)と、

膠(にかわ)と呼ばれる、動物の皮や骨から抽出されるコラーゲンを濃縮したもの。

この膠を水で溶解したものと、煤と香料を混合し、

入念にもみ上げていきます。

「はじめは簡単にできると思っていましたが、大間違いでした。

すりやすい墨を作るためには、このもみ上げの工程が大切で、

中の空気を抜いて、柔らかく仕上げなくてはなりません。

最初の頃は、筋肉痛で体がバッキバキでした…」

もみ上げた墨玉は、艶やかに黒光りしています。

原料が均等に練り上げられ、この光り輝く瞬間の見極めが大切なんだそう。

これを型入れして、万力で挟むこと10分。

型から外すと、見慣れた墨が姿を現しました。

ただ、まだこの時点では墨はまだ柔らかい状態です。

ここから灰をかぶせて徐々に水分を除き、

それをさらに室内干しで2~4カ月乾燥させていきます。

墨は寝かせれば寝かせるほど、人の手では取りのぞけない不純物が抜け、

より純度の高い墨へと変化していくのだそうです。

そして、磨きをかけ、装飾を施して、

ようやく墨として市場に流通していきます。

「日本の墨は"正直"だと、中国では褒められます。

むこうでは乾燥過程で曲がったものなども、多くありますからね。

まぁ、こんなもんでいいか、とならないものづくりが、日本らしさだと思っています」

晴信さんがそう話すように、

鈴鹿墨は原料加工から製品化まで、妥協を許さず一貫して行われていました。

「他の産地では分業制が敷かれているなか、この一貫製造こそが、

一つひとつ、異なる墨を作ることができる産地の特徴でもあるんです」

それに気付いた3代目の亀堂さんは、墨の需要を拡大すべく、

これまで、「1分ですれる墨」「にじまない墨」など、

より使いやすい墨を作り出していました。

なかには、こんなものまで。

多種多様な植物の煤を使った墨や、

煤の代わりに顔料を加えることで実現した、ラメ入りのカラー墨です。

「書道以外にも使えるということを示したかったんです。

気付いたら身の回りにある存在であってほしい」

そんな亀堂さんの想いに応えるかのように、

晴信さんが、墨を使った香袋や墨染めなども商品化していました。

「これからは今一度、原点に立ち返って、墨づくりをしていきたいんです。

命名、遺言、家系図など、人生の大事な節目では必ず墨を使ってもらいたい。

そのために、書道のハードルも下げなくてはいけないし、常に新しい墨を追求していきます」

代々、守り継がれてきた鈴鹿墨は、

親から子へ、さらなる可能性を広げて、つながれていこうとしていました。

思えば、年初めの書き染めでも、墨をすりながら精神を統一し、

今年の抱負を考えている自分がいることを思い返しました。

墨をする時間というのは、何かを記す時にふと立ち止まって考えられる、

貴重な時間ではないでしょうか。

そこには、墨匠たちの、

細やかな配慮と繊細な技が宿っていることを忘れないようにしたいです。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

伊勢型紙

染色道具のひとつである「型紙」。

和紙を柿渋で加工した型地紙に、

彫刻刀で繊細な紋様や図柄を彫り抜いたものです。

もともと着物などの生地を一定の柄や紋様に染色するために使われるものですが、

全国を回ってみて、布だけでなく、焼き物や革製品など

その使われ方の幅がとても広いことを知りました。

また、型紙のほとんどが三重県鈴鹿市の白子(しろこ)地区で生産されている、

通称「伊勢型紙」であることも各地で耳にしてきました。

「伊勢型紙の歴史は、1000年といわれていますが、

個人的には500年ほどだと考えています。というのも…」

伊勢型紙の歴史から丁寧に教えてくださったのは、

オコシ型紙商店の起(おこし)正明さんです。

これまで見てきた地域の伝統産業は、その成り立ちの背景に、

風土が適していたことや原料が採れたことなどが関係していました。

しかし、鈴鹿市は型紙の原料である和紙や柿渋の産地でもなく、

地域で染物業が盛んだったわけでもないのに、型紙の一大産地になったのだそう。

「伊勢型紙の発祥には諸説あるのですが、

恐らくキッカケは、応仁の乱ではないでしょうか。

京都から型を彫れる職人さんが散らばったのが起源ではないかと思っています」

起さんは、伊勢が型紙の産地に発展したことには

2つの要因があると話します。

1つは、白子町が江戸時代に入り、紀州藩の天領となり、

紀州徳川家の庇護のもとに置かれていたこと。

2つには、伊勢商人の存在です。

彼らは、紀州藩から「鑑札」を与えられていたため、

全国どこへでも行商ができたし、泊まる宿なども優遇されたというのです。

伊勢型紙の業界は、型地紙の製作業者、型紙を彫る職人、

そして図案の企画を行い、染物屋に販売する問屋からなります。

「伝統産業について語られる際にフォーカスされるのは職人です。

もちろん技術の継承も重要ですが、そもそも売れないと産業ではありません。

文化と産業は違うので、流通させなければ始まりませんから」

起さんは問屋の3代目。

今年で50歳を迎えますが、伊勢型紙に携わるなかでは、最年少だそう。

バブル期の終わりに家業に入った起さんは、

ここ10年でニーズが大幅に減少し、危機感を持つようになったといいます。

和装用としては、現在、20年前のおよそ10%しか製造できていないというから深刻です。

頭を悩ませた起さんは、伊勢型紙の染色道具として以外の使い道を模索。

マーケットを海外にまで広げ、2010年にフランスのインテリア&デザイン関連見本市に、

2011年には、同じくフランスのテキスタイル国際見本市に出展し、

建築・内装、テキスタイルのデザインソースとしての可能性を探りました。

そんな折、2012年に三菱第1号美術館、京都国立近代美術館、三重県立美術館で

「KATAGAMI Style ー もうひとつのジャポニスム」

と題した巡回美術展覧会が行われました。

江戸後期に、「浮世絵(UKIYO-E)」とともに海外に渡った「型紙(KATAGAMI)」が、

世界の美術やデザインに与えた影響を垣間見ることのできる内容で、

起さんいわく、この展覧会が世間に対して

デザインとしての伊勢型紙の可能性を示すキッカケになったのだとか。

起さんは伊勢型紙のデザイン性を活かすべく、

地元のデザイン会社と組んで、アルミ削り出しのスマートフォンケースなどの

開発に勤しみます。

「それでもやはり道具・デザインとしての使われ方の域を越えられません。

今後は型紙そのものを活かした商品を開発していきたいですね」

オコシ型紙商店には、創業以来作りためてきた型紙が約数万点あります。

「型紙は立体でなく、色も単色。

しかし、同じ柄をリピートすることができる、

"エンドレスピクチャー"という魅力があります」

伊勢型紙は一見すると、長方形の中に描かれた

一つの作品のようでもあるのですが、

柄の下部と上部がピッタリ合う仕立てになっているのです。

これこそが伊勢型紙の真髄である、と起さんは話してくれました。

「伝統を守ることの難しさを痛感しています。

攻めることは案外簡単。

引き継がれてきたものを守りながらも、次なる展開に

引き続き、もがいていこうと思います」

和紙と柿渋という自然素材から、

彫刻刀だけを使ってここまで繊細な柄を生み出してきた、伊勢型紙の世界。

この細かい作業を実現できるのは、日本人のきめ細やかさや

粘り強さがあってこそだと思います。

しかし、一目瞭然である美しさや技術の素晴らしさとは裏腹に、

生活スタイルや先端技術が生まれている現代社会において、

これをどう活かしていくかが、まさに今後の鍵。

この答えを探すことは、産地の人たちだけでなく、

全くの異業界出身者や生活者の私たちにもできることかもしれません。

現在、伊勢型紙を彫れる職人の平均年齢は70歳を超えているそう。

500年の歴史を生かすも殺すも、

この先10年にかかっているという事実を突きつけられました。

伊勢の伝道師

かつて「せめて一生に一度」と歌われたお伊勢参り。

私たちは今回初めてこの場所を訪れましたが、

ちょうど3連休と重なってか、ものすごい数の人が参拝しに来ていました。

伊勢神宮には、

太陽を神格化した天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀る「内宮(ないくう)」と、

衣食住の守り神である豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀る「外宮(げくう)」の

2つの正宮があり、そこは全国にある約8万社の神社すべての

本宗(ほんそう)とされています。

私たちが内宮を訪れた日は、偶然にも建国記念の日で、

「建国記念祭」なるものが執り行われていました。

神話によると、初代天皇とされる神武天皇は

天照大御神の5代後の子孫といわれていて、

神武天皇が即位した2月11日を日本の建国された日として

祝うことになったといいます。

「お伊勢参りは、本来外宮と内宮の両参りをするのが正式な参拝方法なんですが、

昭和40年頃を境に内宮しか行かない人が増えたんです」

そう話すのは、JUING(ジューイング)合同会社 代表の山本武士さんです。

街中にある外宮と内宮は距離が離れているため、

車社会になってから内宮の片参りの人が増え、さらに、1993年に高速道路と

"おかげ横丁"(伊勢が最も賑わった江戸後期から明治初期の風情を

再現した内宮までの観光スポット)ができたことにより、

内宮の片参りに拍車がかかったそう。

「でも一番の原因は、外宮前のまちに住む人たちの意識に問題があったと思います」

伊勢市駅から外宮へとつながる参道沿いに生まれ育った山本さんは、

11年前に外宮参道発展会の会長に就任したことから、地元伊勢について学び始めます。

「伊勢神宮には『式年遷宮』といわれる20年に一度お宮を建て替えるお祭りがあって、

今年はその62回目のご遷宮の年なんですよ。

これは1300年前からずっと変わらず行われているんです」

式年遷宮は神宮最大の重儀で、社殿やご神宝類をはじめ一切を新しくすることで、

神様により若々しくいてもらうための行事なんだそう。

「コロッセオもパルテノン神殿も万里の長城もみんな今では観光地になり、

その場所の使われ方が変わってきていますが、

伊勢神宮では1300年の間遷宮をやり続け、

循環させることによって永遠が保たれてきたんです」

山本さんはこうした神宮の実態を知り、改めてそのスゴさに気付いたといい、

また外宮についてもこう続けます。

「日本人は太陽(内宮)を拝む信仰を持っている。

でも生きるためにはエネルギーが必要で、それが食(外宮)への感謝につながります。

内宮と外宮は、二つで一つなんですよ。

だから、外宮にもお参りしていただきたいんです」

外宮では「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」という、

1日に2回神様に食事を出すお祭りが行なわれているそうですが、

それはすべて自給自足で行われてきたもので、

お米は伊勢市内の「神宮神田」、野菜は伊勢市内の「神宮御園」で作られ、

皿に至るまで土器調製所で焼かれているといいます。

「僕はサーフィンをやるから、昔は将来アメリカの西海岸に移住したいなって、

そう思っていたくらい。でも伊勢のスゴさを知った今は違う。

ここは天照大御神さんが選ばれた、どこよりも気のいい場所で、

そんな場所であり続けることが市民の努めだと思うようになりましたね」

山本さんはそれ以降、外宮参道に観光案内所を作ったり、

参道でもともと経営していたアウトドアショップで参拝者の荷物を預かるなど、

伊勢に参拝に来た人が深く美しいお参りができるよう、

サポート活動をしてきました。

そんな折、アウトドアショップの目の前にあった

明治期創業の刃物屋のオーナーが引退し、

後継者がいないことから閉店するという話を聞きつけます。

刃物屋がそこにあることが日常の風景だったという山本さんは、

なんとかその場所を残したいという思いから、

気付いたら「継がせてほしい」と口走っていたといいます。

「刃物屋を継いで分かったのは、刃物を研ぎに出しに来る人がすごく多いってこと。

『ここを残してくれてありがとう』ってお客様から感謝をされます。

伝統はそのモノ自体を残すのも大事だけど、先人の想いをつなげていくことが重要。

過去と今と未来をつないでいっているものを大切にするのが

日本人の特徴ではないでしょうか」

山本さんは「伊勢 菊一」を拠点に、仲間と一緒に、

伊勢ならではのオリジナル商品の企画や制作・販売も手掛けています。

なかでもユニークなのが、伊勢神宮の基礎知識を一問一答形式でまとめた

ポケットサイズのカードブック「伊勢あんちょこ」(写真上右)や、

昔から日本に伝わる神話を読みやすい形にまとめ、

その場面から読み取れるメッセージを占いのように添えた「神話占合(しんわうらなひ)」。

試しに引いてみると…

それは天照大御神の孫であるニニギノミコトが天孫降臨した場面でした。

キーワードは"天命""押し分ける""颯爽と"。

「この神話占合がコミュニケーションの始まりになればと思いまして。

伊勢神宮に興味を持っていなくても、

神話から興味を持ってもらえれば結果、伊勢に行き着きますから。

神話で大事なのは何が事実かを探ることではなく、

「民族の記憶装置」といわれるように、

どんな価値観を古来の日本人が持っていたかを知ることができることなんです」

山本さんから発せられる一言一言はとても深く、話を聞いていると、

講義を受けているかのように、これまで知らなかったことや

どこかで不思議に思っていたことがクリアになっていくような感覚を受けました。

「ここによく来てくださるお客様から

『山本さんは"エヴァンジェリスト(伝道師)"ですね』と言っていただきました」

照れながらそう話す山本さんは、自身を「伊勢の伝道師」と捉え、

どんな人にでも分かりやすいように、神宮の尊さや美しさを発信していっています。

伊勢神宮が20年に一度「遷宮」を繰り返し、

建物を新しくしながらもその心を引き継ぎ、

1300年以上もの間、永遠を保ってきたように、

神宮の周りに暮らす人々のなかにも、世代交代を繰り返しながら、

その場所を大切に想う気持ちや人をもてなす心が、変わらず存在していました。

尾鷲のかつお節

四方を海に囲まれた島国、日本において、

魚と食生活は切っても切れません。

戦後、急速な食の欧米化にともなって、肉食も一般化していきましたが、

それまでは豆類と並んで魚が、日本人の貴重なたんぱく源となってきました。

沿岸部は、漁業を生業にしてきた町がほとんどで、

紀伊半島東岸の三重県尾鷲(おわせ)市も、その一つ。

漁船が戻ると、そこら中で芸妓を呼んでの宴が催されていたほどで、

漁師はそれぐらい羽振りの良い花型の職業だったそうです。

そして、威勢の良い気質は、今も地域のお祭りに表れており、

毎年2月初めには「尾鷲ヤーヤ祭り」という裸祭が開催され、

極寒の海に素っ裸で海に飛び込む清めの儀式などが行われているんだそう。

現在では港に揚がる魚も少なくなってきたそうですが、

マグロやカツオなど、新鮮な魚料理を振る舞うお店も多い様子。

そんな町で、創業以来、今も変わらぬ製法で、

「かつお節」を作り続ける生産者にお会いしました。

「大瀬勇商店」、ここ尾鷲の地で100年以上続く海産物店です。

魚のダシが染み込んでいそうな一つひとつの道具からは、

その歴史の重さが醸し出されていました。

現在、4代目の大瀬勇人さんが、3代目の大瀬勇喜さんとともに、

昔ながらの製法で「かつお節」や「魚の燻製」を作り続けています。

「今は外国の引き網漁が活発なので、稚魚でも根こそぎ持っていかれてしまい、

尾鷲に水揚げされる魚も少なくなってしまいました。

ただ、尾鷲の魚はおいしいんです。その味を伝えていきたくて」

勇人さんがそう語るように、

安定供給のために他産地から仕入れる加工業者もあるなか、

大瀬勇商店では尾鷲産にこだわり続けています。

そのため、水揚げされるカツオのサイズも様々。

この地域では「生節」と呼ばれる

ある程度、燻製をかけた状態のカツオで食べることが一般的なのですが、

大瀬勇商店では、不ぞろいのカツオを余すことなくいただくために、

あえて一手間も二手間もかかる「かつお節」を作り続けているのです。

桜の木で燻しては乾かすこと、約10日間。

徐々に水分が飛ばされたかつお節が出来上がっていきます。

発酵食品といわれているかつお節は、この状態にカビを付着させることにより、

さらに水分を飛ばしながら熟成した「枯節(かれぶし)」と呼ばれるものです。

ただ、現在この製法で作られているかつお節は、

鹿児島など安定してカツオが水揚げされる地域においてのみだそう。

ここではカビを付着させない分、

水分を飛ばすために燻される時間は長いわけです。

こうして手間隙かけて水分を飛ばされたカツオは、

叩くとコンコンと音がなるほど硬く仕上がっていました。

これを、削り機にかけることで、

「花カツオ」と呼ばれる、食卓でおなじみのかつお節へと変化していくのです。

削りたてのかつお節には、旨みが凝縮されており、

思わず「うまい!」と声をあげていました。

「おいしいでしょ? 尾鷲のカツオは脂身が少ないのですが、

それがかつお節には向いている。尾鷲で水揚げされたカツオに感謝です」

勇人さんのその言葉通り、

大瀬勇商店では、余すところなくカツオをいただくため、

骨は"つまようじ"として製品化していました。

地域の産物に感謝をしながら、

製品ありきではなく、素材ありきでモノを生み出す姿勢。

ここにも地域に根ざして奮闘し続ける生産者のひたむきな姿がありました。

大瀬勇商店のかつお節には、

代々、引き継がれてきた想いが込められています。

地の利を活かす、萬古焼

"土"の地と書いて「土地」というように、各地によって土の性質は違うもの。

今まで巡ってきた陶器の産地でも、

その地で採れた土を使い、代々受け継がれてきた技法を用いて

作られている陶器が多くを占めました。

そういった意味において、四日市萬古(ばんこ)焼の発展は、一風変わっています。

今や中京工業地帯の中心地として栄える四日市の雰囲気からして、

これまでの焼き物の産地とは異なりました。

山奥に窯元があるのではなく、住宅街にメーカーが存在していました。

というよりも、窯元がある場所に、後から住宅ができたのです。

「萬古焼には、この四日市の立地が大きく影響してきました」

そう語るのは、佐治陶器の佐治卓弥社長。

東海道沿いで、伊勢湾の良港にも恵まれた四日市は、交通の要所として栄え、

物流においても情報においても、外との交流が盛んでした。

その歴史は、日本のものづくりの変遷をたどるようなものでした。

江戸中期、桑名の豪商、沼波弄山(ぬなみろうざん)が、

茶の趣味が高じて、自分で茶器を焼き始めたのが始まりといわれる萬古焼。

「変わらず永遠に残っていくように」との意味から

「萬古」「萬古不易」の印を押したのが、その名の由来といわれています。

焼き物の俗称に珍しく地名が入らないのも、そうした理由から。

地元で採れる「紫泥(しでい)」と呼ばれる赤土は、鉄分を多く含み、

主に急須や土瓶が作られ、煎茶の普及とともに好評を博しました。

その繊細な装飾や本体と蓋を合わせる「すり合わせ」の技術などは、

四日市の陶工の右に出るものはない、と評されたほどで、

今も数名の伝統工芸師によって作られています。

伝統工芸士、実山窯の伊藤実山さんもその一人。

木型に薄く土を引いて成型していく「型萬古」も、

萬古焼を語るうえでは欠かせない逸品です。

提灯を製作する際の型をヒントに考案したといわれ、

東日本を中心にその製法は広まりました。

こちらは実山さんの奥さまが手掛けられたもの。

無釉ゆえに、使うほどに艶と深みが出てくるという、

急須と湯呑みでいただいた煎茶は、香りが高く格別な味わいでした。

ここまでは、他産地と同様に、地元の土・技法が活かされた焼き物です。

しかし、萬古焼の発展はここにとどまりません。

その地の利の良さから、全国各地から陶土・陶石を移入できたのです。

それらを活かして明治末期に水谷寅次郎によって作られた半磁器製品は、

翌年から大正に改元されたため「大正焼」と名付けられ、

磁器と異なる味わいが人気に。

原料の移入とともに、出荷もしやすかった四日市からは、

国内のみならず、海外へも積極的に輸出されていきます。

主に欧米向けの洋食器「ストーンウェア」は好評を博し、

最盛期の頃には生産額の約85%を輸出品が占めるほどでした。

その後は円高が進み、徐々にその輸出額を減らしていきますが、

紛れもなく萬古焼は世界の陶磁器産業の一角を担ってきた存在といえるでしょう。

そして、萬古焼を語るうえで欠かせないのが耐火陶器の存在です。

同じ三重県内の内陸部、伊賀では、成形しやすく耐火性の高い土が採れたため、

交通の要所となる四日市へ陶土が運び込まれ、多くの耐火陶器が作られたのです。

なかでも、萬古焼を代表する商品の一つが土鍋。

料理屋から一般家庭にまでその需要が拡大していくに従って、

萬古焼の土鍋も進化を遂げていきます。

アフリカ産のペタライトという長石を40~50%含んだ土の開発によって、

直火にかけたり、空焚きに対しても十二分に耐えうる

"割れない陶器"ができあがっていったのです。

さらに、機械化をすることによって、品質と価格の安定を実現。

クオリティに定評がある土鍋専門メーカーの利行(りぎょう)を訪ねると、

品質に影響する部分は機械化、味わいを出す部分は手作業と明確に役割を分け、

驚くほどのスピードで土鍋が生産されていました。

こうして、国産土鍋の約8割のシェアを占めるほどまで、

萬古焼はその性能と品質を高めていったのです。

ここまで見てきただけでも、急須・半磁器・土鍋とその裾野が広い萬古焼。

それを手で引く陶工にも器用さが求められることはいうまでもありません。

山本安志さんは、四日市でろくろを回すこと40年の職人。

どんな土でも、その性質に合わせて力をコントロールし、

そして素早く引くことができるといいます。

我々の目の前でも、一瞬の間に大皿を引いてくださいました。

それも限りなく薄く!

「できないとはいわないようにしているんです」

と、山本さん。

顧客からの要望に応えるために、従来の作り方ではできなかったことを

徹底して研究して、できるやり方を作り上げていくんだとか。

様々な土、技法、顧客の要望に対応してきた萬古焼ならではの、

職人魂を感じずにはいられませんでした。

昨今の萬古焼では、長年の研究による耐熱陶器の技術と商品の裾野の広さから、

鍋を洗う必要がなくなる、そのまま火にかけられるラーメン鉢や、

火にも電子レンジにもかけられるご飯窯まで生み出されていました。

直火で炊けるからおこげもできるし、

そのまま保管して、次の日レンジで温め直すこともできるから便利です。

「歴史と技術を培ってきた萬古焼で、

これからも家庭に受け入れられるものを作り続けていきたい」

と話す佐治社長。

その地の利を活かして発展してきた萬古焼には、

これからも新たな食器・調理器具の誕生を期待せずにはいられませんでした。

三重の美味いもん

三重県では、無印良品イオンモール鈴鹿![]() にお邪魔しました。

にお邪魔しました。

鈴鹿といえばF1の日本グランプリが開催されるサーキットを想起しますが、

そんな店舗での人気商品とは一体!?

ボーダーでそろえた爽やかなスタッフの方たちが持っているものとは…、

「春色のお菓子」シリーズです!

桜と抹茶、それぞれの香りと味を生かしたお菓子で、

見ているだけでも春を感じることができます。

もう春も目前ですし、お花見しながら春色のお菓子を頬張る、

なんていうのも乙ですね♪

ご子様連れのお客様も多く、季節のお菓子に敏感だということですが、

実は三重県は日本有数のグルメ県で、海の幸から山の幸まで楽しめるんです。

「伊勢海老」や「あわび」、

「松阪牛」「伊賀牛」などは言わずもがな、

お伊勢参りの参拝客に提供されてきた、

極太もちもち柔らか麺の「伊勢うどん」など。

その名が全国に知られるグルメが多い印象です。

また、意外にもその発祥が三重といわれるグルメも多数ありました。

まずは、名古屋名物として知られる「天むす」。

津市にある天ぷら定食店が、まかない料理として考案したのが始まりとか。

その後、名古屋にのれん分け店がオープンし、名古屋名物として知られていったそう。

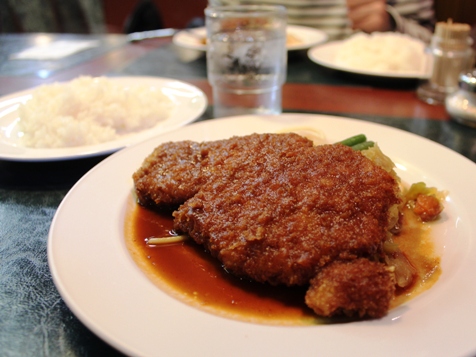

同じく、名古屋名物といわれる「味噌カツ」も津市が発祥という説も…。

こちらは津市のとある洋食屋さんが、当時まだなじみの薄かったカツに

和風味を加えるために、味噌を混ぜたのが始まり。

近所で工事中の名古屋の業者が毎日通い、名古屋に広めたんだとか。

発祥には諸説あるようですが、

味噌カツの普及に一役買ったことは間違いなさそうです。

さらに、私の大好物でもある「いちご大福」も、

津市を代表するグルメの一つにありました。

津市の和菓子屋さんが、たまたま紅白餅といちごを同時に食べたところ

おいしかったことから、考案されたんだそうです。

今となっては定番ですが、当時はあまりにも斬新すぎる組み合わせだったため、

なかなか売れなかったそうですが、試食サービスを始めたところ、

それが口コミで広まり大ヒット商品に。

どれも津市民のグルメに対する探求心から生み出されたものです。

他にも、四日市の「とんてき」をはじめ、

食べきれないほどのご当地グルメがありました。

さすがは、衣食住の神様「豊受大御神」を祀っている

伊勢神宮を有する三重県ですね。

食に関して、話題を欠くことがなさそうです。

コミュニケーションを生む土鍋

「震災を通して日本人は今、絆の大切さに改めて気付き始めている。

だけど、家族の絆を作れなくて、社会の絆を作れるわけがない。

毎日は無理でも、家族できちんと食事ができる時間を作るべきだとワシは思っとる」

そう語るのは、無印良品の伊賀焼土鍋の生産を手掛ける、

長谷(ながたに)優磁さんです。

鎌倉時代より本格的に作られるようになったという伊賀焼。

伊賀焼が発展したのは、良質な陶土の産地だったことと、

燃料である赤松の森林が豊かだったことが大きな理由だそう。

長谷さんの窯元には、昭和40年頃まで使われていた

16連房の巨大な登り窯が残っていました。

もともと伊賀焼の土の出所は、お隣、滋賀県の信楽焼と同じだそうですが、

伊賀焼には、水簸(すいひ)といって、水中での異なる沈降速度を利用して、

大きさの違う土粒子群に分ける技術が早くから導入されたことで、

空気も水も吸う「呼吸する土」が使われるように。

そうして、大物を得意とする信楽焼に対して、

伊賀焼はその陶土の耐火度が高い特性を活かして、茶陶や食器を作り、

その後土鍋作りがメインになったそう。

製造途中で表面の土を削ったばかりの土鍋を見せてもらうと、

その土の荒々しさが一目瞭然でした。

土に気孔がたくさんあるからこそ、熱で土が膨張した際でも

空気の逃げ場があり、割れずに済むんだとか。

1300年ほどの歴史を持つ伊賀焼ですが、長谷さんは

「歴史を大事に守りながらも、古いものの模倣だけだったら

伝統を守っていることにはならない。

今の時代に合わせて使う人が求めているものを作ろう」と、

使う場所やシーン、使い手に合わせた様々なオリジナル土鍋も開発されています。

IHや電子レンジ対応の土鍋をはじめ、

卓上で簡単に燻し料理が作れてしまう燻製器や、

マンション等の室内でも気軽に焼き肉が楽しめるよう、

煙が出にくい作りになっている卓上オーブン、

さらには、卓上で串揚げなどの揚げ物が作れてしまう鍋や、

湯豆腐などを温めながら同時に熱燗も作れるお鍋まで。

「ワシの作る鍋のコンセプトは『卓上で"ながら"』。

食事をしながらのコミュニケーションこそ人を育てる"卓育"じゃ」

長谷さんいわく、

卓上で調理しながら食べる日本の鍋文化は世界を見ても珍しく、

卓上での調理は、火加減を見守る子どもも、

食材を入れる人も、小鉢によそう人も"みんなが調理人"だそう。

お鍋は、誰もバタバタせずに、お母さんのいる食卓を実現させてくれるもの。

そして、鍋を囲んだ家族の食事は

「しつけの場」であり、「思いやりの場」でもあるのです。

「今の時代は便利になりすぎて、

本当のうまいごはんを食べたことがない人が多い」

長谷さんは、昔食べていた薪で炊いていたごはんの味を

土鍋で再現するべく、研究を続けました。

そして、およそ4年の歳月を経て、火加減がいらず、

吹きこぼれを防いだ、便利さを追求した逸品が完成。

長谷さんは、「作り手こそ真の使い手たれ!」をモットーに、

新商品開発の際には、娘さんのいる東京のマンションにしばらく滞在して、

自分自身で使い心地を試しているといいます。

そんな長谷さんと一緒に作った、無印良品の土釜がこちら。

内蓋がなくても吹きこぼれにくいように、

深みがあり、口部分が広がりのある形になっています。

「伊賀でしかできないことを追求してきただけ」

伊賀の土の特性を活かして、今の時代の生活に合わせた土鍋を

生み出している長谷さん。

そのすぐ近くには、2人の息子さんが寄り添い、

また2人の娘さんも含めて、家族みんなで伊賀焼を守り続けていました。