「人」カテゴリーの記事一覧

石巻で働く

東日本大震災から3年と4ヵ月が過ぎました。

ほぼ全域が津波に襲われた石巻市は、

3000名以上の死者を出し、現在も400名以上の行方不明者がいる

という大きな被害を受けました。

仙台駅からおよそ55km、車で1~1.5時間で行けるという立地のため、

震災当時から数多くのボランティアの拠点となっていた石巻には、

今もなお、そこを拠点に活動する人たちがいます。

震災から3ヵ月後の2011年6月に個人ボランティアで石巻に入った

ヤフー株式会社の長谷川琢也さんは、

その年の夏頃から会社を巻き込んで復興に取り組んでいます。

2011年12月には、東北の産品を扱う「復興デパートメント」を開設し、

2012年7月末からは石巻市街地に、

復興支援の拠点となる現地事務所「ヤフー石巻復興ベース」を河北新報社と共同で設置。

"ITを駆使して地元の人と一緒に新しい石巻を創る"というコンセプトの下、

ボランティアではなくビジネスとしての支援活動を続けています。

そんな彼らが去年から手掛けている「ツール・ド・東北」(河北新報社と共催)は、

復興支援と震災の記憶を風化させないことを目的として、

「被災地にいかに人に来てもらうか」

「被災地の現状や東北の魅力を知ってもらうか」をテーマに、

10年間継続して開催するプロジェクト。

インターネット関係ではないけれど、

できることを模索しているなかで生まれたものです。

昨年度は約1300名が参加し、宮城・三陸を駆け抜けました。

参加者からは、

「これまで東北に来たくても来られなかったけど、いい機会になった」

「応援するつもりで来たら、逆に応援されてしまった」

そんな声が上がっていたといいます。

本年度の「ツール・ド・東北」は、2014年9月14日(日)開催されます。

気仙沼まで続く220kmのコースが新設されたほか、

昨年の倍となる3000人が参加する予定です。

また、長谷川さんが今力を入れているのが、若手漁師による新しい水産業づくり。

「水産業は漁師なくしては発展も存続もありません。

漁師が減少しているなかで、若い人に漁師に興味を持ってもらえる活動を始めています」

これまであまり実態が見えてこなかった水産業において、

横のつながりを活かした最強チームによる直販開拓に情報共有、

漁師にしかできない商品開発や、漁師と会えるイベントなどを行っています。

「僕は横浜出身でずっと都会にいたから、何も知らずに生きてきました。

ワカメに旬があるって知っていました?

採りたてワカメでする"ワカメしゃぶしゃぶ"ってめちゃくちゃおいしいんですよ!

自分が知った感動を知ったからには他の人にも届けたい、そう思ってやっています」

※写真左手前が長谷川さん

※写真左手前が長谷川さん

石巻で活動を始めて、まもなく3年を迎える長谷川さん。

移住してから2年経って、ようやく地元の人との人間関係が築けてきたといいます。

「仲良くなった奴らと一緒に何かしたいと思って。

東京にいた頃は俺なんて何もできないと思っていたけど、

こっちに来て、周りから『はせたくさんのおかげです』って言われると、

一人一人持っている能力が違って、それぞれにできることがあるって、

そう思うようになりました」

3年4ヵ月経った石巻の現状について尋ねると、

地元でも徐々に風化しつつある、という答えが返ってきました。

当初は新しいことを頑張ろうとする人も多かったようですが、

時が経つにつれ、普通の生活を望む人ももちろん出てきます。

「"復興"の意味もニーズも、人それぞれ違います。

この土地に残る何かを作りたい。

いいモノが廃れることを防げたら、それがゴールかもしれません」

実は、誕生日が3月11日だという、長谷川さん。

「東北には何らかの形で一生かかわっていくつもりです」

と最後に話してくれました。

祝うべき誕生日に起こってしまった大震災を自分事として捉え、

会社を巻き込んで活動する長谷川さんの姿に、

今一度、自分の出来ることが何かを考えさせられました。

銭湯の富士山ペンキ絵

長期間、日本を離れた時にお風呂に入りたくなる、

そんな経験をされたことはありませんか?

ハンガリーやアイスランドなど温泉のある国もありますが、

日本と違ってお風呂でお湯に浸かる習慣のない諸外国では、

浴室にバスタブがないこともほとんど。

日本人には当たり前のお風呂ですが、

日本におけるお風呂文化は、仏教とともに始まったといいます。

仏教では、沐浴の功徳を説き、汚れを洗うことは

仏に仕える者の大切な仕事と考えられており、

各家庭に浴室がなく、銭湯もなかった時代には、

人々は寺院にある"浴堂"と呼ばれる施設で入浴していたんだとか。

その後、庶民の憩いの場所として発展していった銭湯ですが、

銭湯といえば"富士山の絵"というイメージがあるのは私だけでしょうか?

そして、それは全国共通認識だと勝手に思い込んでいたのですが、

実は銭湯に富士山のペンキ絵があるのは、主に東京周辺なんだそう。

「好きな現代美術の作家さんが銭湯の絵をモチーフにしていたことから、

大学の卒業論文で銭湯のペンキ絵について調べました。

その時に初めて銭湯に行ってみたのですが、

湯気と絵の中の雲が一体化して見え、自分がまるで絵の中に入ったような、

そんな不思議な気分になりました」

そう話すのは、ペンキ絵師の田中みずきさん。

ペンキ絵の虜になった田中さんは、日本に2人しかいないといわれる

ペンキ絵師の一人、中島盛夫さんに21歳の時に弟子入りしました。

約10年の修業を経て、つい1ヵ月ほど前に独立したばかり。

日本で3人目、かつ、女性初のペンキ絵師です。

田中さんは、卒業論文執筆のために銭湯の研究家の本を読み、

銭湯に富士山の絵が描かれるようになったきっかけを知ったといいます。

それは、大正元年に神田にあった銭湯に、

静岡出身の画家が富士山を描いたことからペンキ絵が広まったという記述でした。

田中さんいわく、富士山のペンキ絵が東京で定着した理由の一つには、

近世・近代の江戸・東京で、富士山型の大きな模型を

愛でる文化があったからではないか、とのこと。

江戸時代半ば、江戸とその周辺地域では、

富士山を信仰する"富士講(ふじこう)"と呼ばれる講社が流行り、

富士山を模した富士塚を作ってお参りをしました。

江戸時代の名所絵の中にも、

江戸を描きながら富士山が描かれているものもあります。

江戸・東京周辺の人にとっての憧れであった富士山を描いたペンキ絵ですが、

時間の経過で劣化し、随時メンテナンスが必要なことから

いつしかタイルなどに変わっていきました。

また、自宅にお風呂があるのが当たり前の現代においては、

銭湯自体も減少しているのが現状です。

「銭湯のペンキ絵を、銭湯を、どうにか残していきたい!」

そう考えた田中さんは、同じ想いを持つ別の2人とともに、

2010年に「銭湯振興舎」を設立し、イベントを開催するなど、銭湯の魅力を発信。

富士山のペンキ絵発祥の地、神田がある千代田区には

現在4軒の銭湯がありますが、

2010年時点で1軒もペンキ絵が描かれていなかったことから

田中さんたちは銭湯にペンキ絵を描かせてくれるようにお願いして回りました。

その方法がまた斬新で、銭湯周辺の飲食店などから

ペンキ絵の中に広告を掲載してもらい、

その広告費でペンキ絵の費用を賄うというものでした。

実はこれは、昭和において一般的なシステムだったんだとか。

「銭湯広告は地域と銭湯のかかわりを強める良いチャンス」と田中さんは捉え、

自ら地域企業に営業をかけて、見事、広告システムを復活させました。

後日、この広告システムを使って、

田中さんが新しくペンキ絵を描くと聞きつけ、現場の銭湯を訪れました。

千代田区の「稲荷湯」は昭和30年にオープンした銭湯で、

皇居に近い立地のため、ランナーの利用が多いそう。

オーナーのご夫妻は、ペンキ絵の復活に対して、以下のように話していました。

「近所のおじいちゃん・おばあちゃんは"懐かしい"と喜んでくれました。

ランナーの若い人には、銭湯に絵があること自体が斬新だったようですね。

あと、男湯・女湯によって絵が異なるので、後で話題になる」

当日は朝8時から現場での作業開始。

まず、足場を組んだり、ペンキを準備したり。

ここで驚いたのが、使うペンキは「赤・青・黄・白」の4色なんです。

この4色を混ぜ合わせることで、すべての色を表現できるといいます。

そして、田中さんが描き始めてハッとしたのが、

てっきり元の絵を白く塗りつぶしてから白い壁に描いていくのかと思いきや、

元の絵の上から描き始めたではないですか!

田中さんは初めに、モチーフのだいたいの位置を線で描いてから、

そこから一気に描いていきます。

ローラーを使って、大胆に空と雲を描いていく田中さん。

自身で以前に描いたスカイツリーも瞬く間に雲の中へ消えていき、

新たな富士山が徐々に姿を現します。

富士山の他に何を描くかにルールはないのでしょうか?

気になって聞いてみると、

「宮城県の松島や石川県の能登の見附島を描くケースも多いですが、

一般的なペンキ絵では、富士山の下には実在しない場所を描くことが多いんです。

お風呂のお湯と連動させてか、水のある海や湖、滝を描くことが多いですね」

と田中さん。

田中さんが銭湯の壁と向い合うこと12時間ほど。

そこに見えたのは、皇居の周りを走るランナーとともに表現された

新しい富士山のペンキ絵でした。

最後に日付を入れ、オーナーに促されてからサインを入れて完成!

「ペンキ絵は、自分が描きたい、描きたくないではなく、

銭湯の個性につながる空間を作るお手伝いとして描いています。

最終的には見ている人の絵になってほしいので、自分の絵だとは思っていません」

田中さんがサインを入れることに躊躇した理由は、これでした。

最後に、とても謙虚な田中さんに、ペンキ絵を描くにあたり

大切にしていることを伺いました。

「自分が"職人"であることを常に自覚していたいと思っています。

個性を出すのではなく、求められるものに応えていけるようにしたい。

古典的なペンキ絵は型があるからこそアレンジが利くと思っていて、

それをつなげていきたいと思います」

世界遺産の富士山をモチーフにした、銭湯のペンキ絵。

それは江戸文化のひとつであり、外国人が日本を感じる日本の文化でもあります。

そんな文化を守り、未来へ続くものにするために奮闘する

ペンキ絵師・田中さんに続く担い手が、近い将来出てくることを願います。

※2013年7月21日(日)にMUJI新宿![]() で

で

田中さんのライブペインティングを行う予定です。お楽しみに!

伊勢の伝道師

かつて「せめて一生に一度」と歌われたお伊勢参り。

私たちは今回初めてこの場所を訪れましたが、

ちょうど3連休と重なってか、ものすごい数の人が参拝しに来ていました。

伊勢神宮には、

太陽を神格化した天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀る「内宮(ないくう)」と、

衣食住の守り神である豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀る「外宮(げくう)」の

2つの正宮があり、そこは全国にある約8万社の神社すべての

本宗(ほんそう)とされています。

私たちが内宮を訪れた日は、偶然にも建国記念の日で、

「建国記念祭」なるものが執り行われていました。

神話によると、初代天皇とされる神武天皇は

天照大御神の5代後の子孫といわれていて、

神武天皇が即位した2月11日を日本の建国された日として

祝うことになったといいます。

「お伊勢参りは、本来外宮と内宮の両参りをするのが正式な参拝方法なんですが、

昭和40年頃を境に内宮しか行かない人が増えたんです」

そう話すのは、JUING(ジューイング)合同会社 代表の山本武士さんです。

街中にある外宮と内宮は距離が離れているため、

車社会になってから内宮の片参りの人が増え、さらに、1993年に高速道路と

"おかげ横丁"(伊勢が最も賑わった江戸後期から明治初期の風情を

再現した内宮までの観光スポット)ができたことにより、

内宮の片参りに拍車がかかったそう。

「でも一番の原因は、外宮前のまちに住む人たちの意識に問題があったと思います」

伊勢市駅から外宮へとつながる参道沿いに生まれ育った山本さんは、

11年前に外宮参道発展会の会長に就任したことから、地元伊勢について学び始めます。

「伊勢神宮には『式年遷宮』といわれる20年に一度お宮を建て替えるお祭りがあって、

今年はその62回目のご遷宮の年なんですよ。

これは1300年前からずっと変わらず行われているんです」

式年遷宮は神宮最大の重儀で、社殿やご神宝類をはじめ一切を新しくすることで、

神様により若々しくいてもらうための行事なんだそう。

「コロッセオもパルテノン神殿も万里の長城もみんな今では観光地になり、

その場所の使われ方が変わってきていますが、

伊勢神宮では1300年の間遷宮をやり続け、

循環させることによって永遠が保たれてきたんです」

山本さんはこうした神宮の実態を知り、改めてそのスゴさに気付いたといい、

また外宮についてもこう続けます。

「日本人は太陽(内宮)を拝む信仰を持っている。

でも生きるためにはエネルギーが必要で、それが食(外宮)への感謝につながります。

内宮と外宮は、二つで一つなんですよ。

だから、外宮にもお参りしていただきたいんです」

外宮では「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」という、

1日に2回神様に食事を出すお祭りが行なわれているそうですが、

それはすべて自給自足で行われてきたもので、

お米は伊勢市内の「神宮神田」、野菜は伊勢市内の「神宮御園」で作られ、

皿に至るまで土器調製所で焼かれているといいます。

「僕はサーフィンをやるから、昔は将来アメリカの西海岸に移住したいなって、

そう思っていたくらい。でも伊勢のスゴさを知った今は違う。

ここは天照大御神さんが選ばれた、どこよりも気のいい場所で、

そんな場所であり続けることが市民の努めだと思うようになりましたね」

山本さんはそれ以降、外宮参道に観光案内所を作ったり、

参道でもともと経営していたアウトドアショップで参拝者の荷物を預かるなど、

伊勢に参拝に来た人が深く美しいお参りができるよう、

サポート活動をしてきました。

そんな折、アウトドアショップの目の前にあった

明治期創業の刃物屋のオーナーが引退し、

後継者がいないことから閉店するという話を聞きつけます。

刃物屋がそこにあることが日常の風景だったという山本さんは、

なんとかその場所を残したいという思いから、

気付いたら「継がせてほしい」と口走っていたといいます。

「刃物屋を継いで分かったのは、刃物を研ぎに出しに来る人がすごく多いってこと。

『ここを残してくれてありがとう』ってお客様から感謝をされます。

伝統はそのモノ自体を残すのも大事だけど、先人の想いをつなげていくことが重要。

過去と今と未来をつないでいっているものを大切にするのが

日本人の特徴ではないでしょうか」

山本さんは「伊勢 菊一」を拠点に、仲間と一緒に、

伊勢ならではのオリジナル商品の企画や制作・販売も手掛けています。

なかでもユニークなのが、伊勢神宮の基礎知識を一問一答形式でまとめた

ポケットサイズのカードブック「伊勢あんちょこ」(写真上右)や、

昔から日本に伝わる神話を読みやすい形にまとめ、

その場面から読み取れるメッセージを占いのように添えた「神話占合(しんわうらなひ)」。

試しに引いてみると…

それは天照大御神の孫であるニニギノミコトが天孫降臨した場面でした。

キーワードは"天命""押し分ける""颯爽と"。

「この神話占合がコミュニケーションの始まりになればと思いまして。

伊勢神宮に興味を持っていなくても、

神話から興味を持ってもらえれば結果、伊勢に行き着きますから。

神話で大事なのは何が事実かを探ることではなく、

「民族の記憶装置」といわれるように、

どんな価値観を古来の日本人が持っていたかを知ることができることなんです」

山本さんから発せられる一言一言はとても深く、話を聞いていると、

講義を受けているかのように、これまで知らなかったことや

どこかで不思議に思っていたことがクリアになっていくような感覚を受けました。

「ここによく来てくださるお客様から

『山本さんは"エヴァンジェリスト(伝道師)"ですね』と言っていただきました」

照れながらそう話す山本さんは、自身を「伊勢の伝道師」と捉え、

どんな人にでも分かりやすいように、神宮の尊さや美しさを発信していっています。

伊勢神宮が20年に一度「遷宮」を繰り返し、

建物を新しくしながらもその心を引き継ぎ、

1300年以上もの間、永遠を保ってきたように、

神宮の周りに暮らす人々のなかにも、世代交代を繰り返しながら、

その場所を大切に想う気持ちや人をもてなす心が、変わらず存在していました。

吉野の山を守る〜出来杉計画〜

「将来節が出ないように、枝を落としていくんですよ」

この日、山でヒノキの枝打ち作業中だった梶谷哲也さん。

6メートルの一本はしごに上りながら枝を斧で切り落としていきます。

こうしてきちんと手入れをされた森では、

木に日の光が十分に当たり、土からの栄養も行き渡って良質な木材が育つのです。

日本は島国であるとともに、実は国土の約3分の2を山地が占める山国でもあります。

このキャラバンで各地を車移動するなかにもそれを実感しますが、

一方で、手入れの行き届いた山が少ないことにも気付かされます。

道中、切った木がそのまま倒れている現場を目にし、

それを梶谷さんに伝えると、こんな答えが返ってきました。

「使い道のない木はそのまま置いておくんです。腐ってそのまま土に還るので。

業界用語では"捨て切り"っていうんですが、

東京から来た僕も最初はびっくりしましたね。

なんだか申し訳なくて、僕は"切り置き"っていっています」

梶谷さんは東京生まれ東京育ちですが、昔から田舎暮らしをしたい

という想いがあり、15年前に奈良県中部に位置する黒滝村に移住。

組合の森林作業員として、働いています。

山仕事を始めて3~4年経った頃、

使い道がなく土に還っていく間伐材を使って何かできないか…

そう考え、2000年に日本に入ってきたばかりの「チェーンソーアート」に挑戦。

2006年には吉野町で仲間と一緒に

「吉野チェーンソーアートスクール」を立ち上げて、月1回講師を務めたり、

地元の高校で授業を行ったり、県内外のイベントで実演をしたりと活動しています。

「あくまでも山仕事がメインですが、いきなり林業の話をしても

みなさん戸惑うと思うんですよね。

チェーンソーアートを見せながら木の説明をしたりして、

林業のPR活動としてやっています」

梶谷さんは、活動全般を"杉のために出来る事をスギスギ(次々)やっていこう!"

「出来杉計画」と命名し、ブログも開設して、情報発信をしていっています。

「人工林や花粉症など何かと印象の悪い"杉"ですが、

昔からその扱いやすさで日本人とともに歩んできたのも事実。

杉の学名は『Cryptomeria japonica(隠れた日本の財産)』というくらいですから」

吉野の林業従事者は梶谷さんが移住した15年前と比べると半減。

梶谷さんは杉の可能性を見つけるために、杉の葉を使って染物をしたり、

杉のおがくず堆肥を作って、自家菜園で使ったりと、

まさに"スギスギ"と活動の幅を広げられています。

「この辺では山で仕事をする人のことを"山行(やまいき)"って呼ぶんですが、

それは昔から町で働けない人っていう見られ方もしていて。

自分は東京から山仕事がしたくて来ている。

子どもや家族に胸を張って『お父さんは山行なんだ』って言ってもらえるように、

そんな気持ちでこれからも山に入っていきたいですね」

吉野の山を守る〜聖山〜

梶谷さんたち作業員によって間伐された吉野の木材は、

山の麓の製材所へと運ばれ、そこで加工されてから市場に並びます。

「これまでは吉野の丸太にブランド力がありすぎて、

自分たちの力を入れてこなくても正直売れていました。

だけど、見つめ直さないといけない時代になりました」

そう話す、坪岡林業の坪岡常佳さんは、

県の商業振興課が行う「奈良ブランド開発支援事業」の一環である勉強会に参加し、

"製材所でできること"を改めて考えるようになったといいます。

「突き詰めていったら、それは『板』やったんです」

そして、2年前から親族のデザイナー・坪岡徹さんと一緒に

「聖山(ひじりやま)」というブランドを立ち上げます。

「聖山」は、もともと坪岡さんらのご先祖様で、

江戸時代の樽職人が屋号として使っていたもの。

吉野郡川上村に実際に「聖」という地区が実際にあるんだそう。

彼らが最初に開発したのが、吉野杉で作った「折敷」です。

とてもシンプルで、天然の年輪が美しいこの折敷は、

「それぞれに使うシーンを創造してほしい」

と、最低限の様式美を追求し、無駄を省いた作りになっています。

他にも、坪岡さんは、

"製材所としてできることで、どのようにしたら今の生活に取り入れられるか"

を考え、いろいろと考案中。

「ヴィンテージデニムのように、木のキズも風合いにして、

それを味方に変えていければ」

と、木肌にヴィンテージ加工を施したり、

※左板は加工後、右板は加工前

※左板は加工後、右板は加工前

製材所で作業に使っている"馬"と呼ばれる鉄の作業台をヒントに、

スツールとしても使え、2つ置いてそこに板を乗せたら、

簡単にテーブルができてしまう「馬」を開発したりしています。

「加工だけではなく、ものづくりをしたことで、

初めて直接お客様から"ありがとう"っていってもらえましたね。

自分で土俵作っていかないとダメやと思ってます」

梶谷さんも、坪岡さんも、これまでの吉野木材の歴史を踏まえつつ、

それぞれが今できることを、それぞれのやり方で発信し、

吉野の山を守っていっています。

ダンボールの可能性

このカフェ、一見普通のカフェと同じようですが

何かが違うのが分かりますか!?

実はこのカフェの机も椅子もライトも、全部ダンボールでできている、

その名も「cafe だんぼうる」なんです!

これは、天王寺にあるダンボールケース製造会社・矢野紙器の運営するカフェ。

矢野紙器では、就労領域の拡大のための活動の一環として、

「cafe だんぼうる」を3年ほど前から行っています。

というのも、矢野紙器は"障がい者雇用"という概念がほとんどない時代から、

聴覚障がい者をはじめ、障がいのある方を複数採用してきた歴史があり、

昨今増えている発達障がい者やニートと呼ばれる人も含めて

彼らの職業体験の場としても機能させるべく、カフェを始めたのです。

「僕のいる部署は、『人の可能性とダンボールの可能性を

もっと社会に役立てること』がミッションなんです。

ダンボールを使った工作教室や、

ダンボールでできた遊具や展示品のレンタルなんかもやっていますよ」

Able Design事業部 プロダクトマネージャーの

島津聖(しまづきよし)さんが説明してくださいました。

「工作教室は材料と道具だけ用意して、あとは自由にするんです。

子どもの発想力って面白いですよ。

親子で教室をすると、大人は自由といわれると悩みますが、

子どもがテーマを与えてくれるんですよ。

『これで家作りたい!』『飛行機がいい!』とか」

「子どもと一緒にお父さんがたくさん参加してくれる人気のイベントです。

お母さんと一緒のイベントはあっても、

お父さんが活躍できるイベントはあまりないので」

材料はもちろん工場で作っているダンボール箱や端材、

折り紙、紙コップなどできるだけ手に入れやすいものを用意。

それは、家庭でもできるように考えてのことです。

「ダンボールが親子のコミュニケーションのツールになれば」

と、島津さん。

ダンボールでできた巨大なボウリングや、

全長4.6m、高さ2.6mにも及ぶダンボールのマンモス、

通称「ダンモス」は人が集まるイベントなどで大活躍だそう!

矢野紙器のダンボールを使ったこれらの斬新な取り組みが

なぜ行われるようになったのか、

気になって尋ねてみると、こんな答えが返ってきました。

「僕自身がものすごい田舎で育って、遊び場がないから

自分でものづくりして遊んでいたんですよね。

近所のおじちゃんに手伝ってもらったりして、

そこで大人との対話が生まれて。

僕の原風景を形にしているのかもしれません」

広島県出身の島津さんは、大学のゼミで「福祉と経営の融合」

について勉強しており、

事例を調べていく中で矢野紙器と出会い、卒業後に入社。

その際、社長から「ダンボール」「障がい者」

「ダンボールを好きな形に切れる機械」をキーワードに

やりたいことをするようにいわれ、今の活動があるといいます。

「よく"ダンボール=強い"って思われがちなんですが、

箱が頑丈すぎると中に衝撃が伝わってしまって意味がないんです。

"ダンボール=弱い"という特徴も伝えていけたら」

また、今後は地域のクリエーターと組んで、

ダンボール製品も増やしていきたいと、島津さんは話します。

尊敬する人の言葉で「やればわかる やればできる」

をモットーとする島津さん、

そして矢野紙器のダンボールへの挑戦は今後さらに広がりを見せそうです。

大阪文化の象徴!?

大阪万博のシンボルとして、

今も存在感を発揮する「太陽の塔」。

その場所に程近い「無印良品イオン茨木![]() 」で、僭越ながら、

」で、僭越ながら、

我々、MUJIキャラバン隊がイベントを開催させていただきました!

この日本一周前に果たした世界一周の話も交えながら、

旅路で見つけてきた逸品が当たるというトーク&クイズイベント。

札幌、福岡に引き続き3回目にして、初めてのクイズ形式だったのですが、

さすがは大阪の方々です!

正解かどうか定かでなくても、お構いなし。

手が挙がる!挙がる!

積極的に参加していただけたので、

話しているこちらも楽しくて仕方がありませんでした。

イベントにご来場いただきました皆様、

誠にありがとうございました!

そんな、こちらの店舗での人気商品もご紹介!

MUJIキャラバンのハッピでそろえた

素敵なスタッフさんたちの持っているものは…、

「優しい昔菓子」。

このシリーズ、私たちも好きなんです!

マーブルチョコに、ふがし、ボーロ、きなこ棒、わた菓子等々…。

その名の通り、昔懐かしいお菓子ばかりで、

見ているだけでもワクワクした気持ちになれます☆

店長によると、

「大衆文化の色濃い大阪ならではの人気商品じゃないでしょうか!」

とのこと。

確かに大阪には、

「中野の都こんぶ」や「当たり前田のクラッカー」など、

昔ながらの名物おやつが生まれていますからね。

無印良品にお立ち寄りの際には是非、おやつコーナーへ♪

大阪人ならずとも、童心に返った気分に浸れると思います。

半農半X(エックス)という生き方

この日本一周の旅を始めて、大きく変化したものの一つに

「食」に対する考え方があります。

これまでは近所のスーパーに置いてある野菜をなんとなく買い、

なんとなく調理して食べる。

産地を気にすることもなく、旬を気にすることもなく。

でも京野菜や金沢の加賀野菜、長崎での取材を通して、

その土地には本来、その地の気候や環境にあった野菜が作られ、

人々はそれを食べることで健康を保ってきた

ということが徐々に分かってきました。

流通が現代のように発達していなかった昔は、

多くの家庭で、自分たちで食材を作っていました。

また、今でも、本業としての農家ではなく、

自分たちの食べる食材を家庭菜園で作る人々や

自分のレストランや宿で提供する食材を

自分たちで作る人々がいることを知りました。

そこで、食の安全性が叫ばれている今日において、

一番手っ取り早くそれを確保するためには

"自分たちで食べるものは自分たちで作るのがいいのではないか…"

という考えに達したのです。

仕事時間の半分を、自分たちが食べる食材を作ることにあて、

残りの半分で、自分の専門分野の仕事をする、

「半農半X(エックス)」という生き方。

今回、京都にこの「半農半X」のコンセプトを

90年代半ばから提唱している方がいると聞いて、訪ねてきました。

京都市内から車で2時間弱の綾部市に住む、

「半農半X研究所」の塩見直紀さんは、大学卒業後、大手通販会社に就職。

早くから環境問題に意識を持つ会社であり、

塩見さんも自然と同じマインドになっていったといいます。

また、28歳の時に読んだ本の言葉に衝撃を覚えます。

「我々は後世に何を遺して逝こうか、

金か、事業か、思想か」

これは、キリスト教思想家、内村鑑三の33歳時の言葉で、

塩見さんは自分も33歳で次の道に踏み出すことを決め、

実際に33歳で会社を辞めました。

「会社の同期が芸術肌でみんな個性的だったんですよ。

自分には何もないって思って。

そんな時に、作家・翻訳家の星川淳さんが自分自身の

農業をやりながら仕事をするスタイルを"半農半著"と表現していて

これだ!と思いましたね。

自分の"天職"を探す意味で、"半農半X"って置いたらしっくりきて」

塩見さんは実家のある綾部市にUターンして、

自分たち家族の食べるお米や野菜を作りながら、

この「半農半X」という生き方を発信することを生業にしています。

※写真は塩見さんの著書

※写真は塩見さんの著書

塩見さんいわく、持続可能な循環社会においては

"食べる物の自給"と"自分の夢の自給"の2つが必要だといいます。

人は何か食べないと生きていけないし、

人には生まれてきた意味があり、生きる意味が要る。

みんなが自分のミッション(X)を叶えて自走しつつ

周囲と和して生きる社会が理想である、と。

では、各々のミッション(X)はどのように見つけたらいいか?

「Xは、すでにやっていることだったり、意外と足元にあることだったりします。

アイデアって既存のことの組み合わせですから」

そういって、こんなX発見のための方程式を紹介してくださいました。

X =

3つの自分キーワード(好きなこと、得意なこと、興味があること、気になることなど)

/ 場所(故郷or今いる場所)

「"1人1研究所"の提案もしていきたいですね。

一つのことを極めることでそれがXにつながると思います。

個性的な小さな"○○研究所"って日本全国いろいろあって、

その多様性が面白い」

この「半農半X」の考え方は、日本国内のみならず、

台湾や中国、韓国などにも広がりを見せているそうです。

「大量生産、廃棄の足し算の時代は終わりました。

これからは引き算の時代。

ライフスタイル、働き方、生き方を変えていかないと」

もし、あなたが「半農半X」という生き方をするとしたら、

もし、自分の研究所を作るとしたら、

Xに何が当てはまるか…。

一度考えてみると何かが見えてくるかもしれませんね。

私たちも半農半Xを具現化すべく、

Xを追求しながら残りの旅路を楽しみたいと思います。

四万十ドラマ

この秋放映のドラマの舞台にもなっていた四万十川。

日本三大清流にも数えられる一級河川は、

昔から川漁で生計を立てている人が多いほど、

天然ウナギから鮎、テナガエビ、青海苔などの水産物に恵まれています。

その中流域に位置する、四万十町十和村(とおわむら)という

信号もコンビニもない人口約3000人の小さな村に、

一つの道の駅がありました。

「道の駅 四万十とおわ」

高知市から車で約2時間強かかるほど、

決して利便性が良いとはいえない立地にもかかわらず、

オープン5年目で来場者数約80万人に達する見込みだそうです。

旅路の途中、よく評判を耳にした私たちは、

運営者にぜひお話を伺いたいと、(株)四万十ドラマの代表取締役社長、

畦地履正(あぜちりしょう)さんの元を訪ねました。

幸運なことに、その日は四万十ドラマが主催する

「いなかビジネス教えちゃる」というセミナーの開催当日で、

全国各地から畦地さんの取り組みを学ぼうとする方たちが集まり、

どさくさに紛れて私たちも参加させてもらうことに。

「これまでの道のり、失敗も多かった。

私は生産者を裏切るような真似もしてしまった」

実績やサクセスストーリーばかりが伝わりがちななか、

畦地さんは失敗談を交えながら、その歩みを語ってくれました。

四万十ドラマが産声をあげたのは、今から18年前の1994年。

旧北幡3町村(西土佐村、十和村、大正町)の出資で設立されました。

もともと農協に勤めていた畦地さんでしたが、退職し、

四万十ドラマの立ち上げから参加。

常勤職員は畦地さんたった一人からのスタートでした。

当時はひたすら"地域には何かある"と信じて、

地元の人に触れ、地域のことを調べていったそうです。

徐々に地元の産品を展開し始めるようになり、

やがて有機野菜も取り扱うようになりました。

そんな折、大きな過ちを犯してしまったと、畦地さんは振り返ります。

「有機野菜の出荷に穴があきそうになったため、同じ四万十産の野菜だからと、

他の生産者の野菜を混ぜて売ってしまったのです」

これが発覚し、有機農家からは1年ほど口をきいてもらえなくなりました。

この時のことを猛省された畦地さんは、

「あるものはある。ないものはない」

と何事にも正直に、誠実に対応するようになり、

「ないものは作らなくてはならない」

と一次産業の大切さを痛感するようになったといいます。

ここに畦地さんの礎を見るように思います。

その後、四万十ドラマのコンセプトを、

ローカル: 四万十川を共有財産に足元の豊かさ・生き方を考える

ローテク:地元の素材や技術、知恵を活かした第1~1.5次産業にこだわる

ローインパクト:四万十川に負担をかけずに活用する仕組みを作ること

と置き、様々な商品開発を進めていくなかで、

一次産業に対しても大きくかかわりだすのです。

その一つの事例が、こちら。

四万十の栗=地栗(ジグリ)を使った「渋皮煮」です。

かつて栗の有数の産地として知られていた旧十和村も、

安い海外産や高齢化の影響で、徐々に山は荒れていきました。

それを地元にもともとあった渋皮煮に加工して出すことによって、

原料としての栗に付加価値をつけ、経済を生み出していくことに成功。

ヒット商品となった渋皮煮、今度は材料の栗が不足し、

今では毎年5000本の栗の木を植えて、山の再生にまでつなげています。

また、会計時には環境に優しいこんな取り組みも。

レジ袋には古紙で作られたバッグが使われているんです。

これまでも四万十ドラマでは

「新聞バッグ」のワークショップなどを開催してきており、

全国に200人以上ものインストラクターを輩出してきています。

地域や国によってその土地らしさが生まれ、

思わず読み込んでしまう新聞を使うというアイデアも斬新ですよね。

「新聞バッグ」の制作キットも販売していました。

このように開発された商品は100種類を数え、

町の経済を活気づけるとともに、四万十の景観を守っています。

今では、売れない商品はないというほど。

ここまで展開できた秘訣は何なのでしょう?

研修の後半、訪れた有機農家での一コマに、

その理由を垣間見たような気がします。

畦地さんは、加工品を作るために生産者と作物を取引するわけですが、

生産者の販路開拓にもひと役買っていました。

青果の取引の際に、消費者や小売担当者と生産者を直接つないでいるのです。

畦地さんはこう話します。

「地域ビジネスに必要なのは、

実際にモノを作る"労働者"、労働者が働きやすい環境を作る"管理者"、

そして、新しい産業を作り出す"起業家"。

前にも後にも"人"なんです」

畦地さんとともに歩んでこられた地域の方の言葉が

今も脳裏に焼き付いています。

「畦地さんとは運命共同体ですから」

四万十ドラマの成功も、

すべては畦地さんが、その地の生産者たちとともに考え、ともに歩み、

絶対的な信頼関係を築いてきたからこそだと思いました。

ドラマは人が作るもの。地域を生かすも殺すも"人"次第。

四万十ドラマにそう教わった気がします。

地デザイナー

四万十川の支流にある、四万十市西土佐地区に住む、

とってもワイルドな"地(じ)デザイナー"にお会いしてきました。

その人は、サコダデザインの迫田司さん。

現在、地元でデザインの仕事をする傍ら、日本中を飛び回り、

地元に住み地域のデザインをする"地デザイナー"を増やす活動もされています。

私たちが高知県にお邪魔している1週間のうち、

奇跡的にスケジュールが空いている時間があり、

日が暮れてからにもかかわらず、訪問を快諾してくださいました。

教えていただいた住所に行ってみると…

せっせと炭火焼きの準備をする迫田さんの姿が。

名刺交換もそこそこに、

「とりあえず、そこにある温かいのでも食べといてよ。全部地のものだから。

BBQの鉄則は、最初に何かつまめるものを用意しておくことらしいよ」

といわれ、まずはお鍋をいただくことになりました。

ご自宅のすぐ横で、事務所のあるこの"木賃ハウス"は

迫田さん一家が自宅を建てる前に住んでいた場所だそう。

電気やガスはなるべく使わない、

炭や薪を利用した昔ながらの暮らしがそこにありました。

「僕ね、10年間先に老後をやったんですよ」

迫田さんは、社会人2年目にカヌーをしに訪れた四万十川に惚れ込み、

20年前にこの地に移住してきました。

カヌーのインストラクターとして働くも、それだけでは足らず、

田んぼを借りて自分の食べるお米を作ったり、道具を作ったりと、

手づくりの暮らしをしていたと笑って話します。

移住10年目に家を建て、地域の人との関係が強固になってくると、

もともと印刷会社でディレクターをしていた迫田さんに

近所の人から様々な相談や依頼が来るようになりました。

村役場からの依頼で、迫田さんがデザインした、

四万十川の支流で作られたお米の袋は、

どんなに技術が進んでも炊飯器の目盛りは「合」や「升」であることから

「升(ます)」をイメージした直方体の自立型に。

「付加価値をつけるのではなく、潜在価値を見つけただけ」

そう話す迫田さんが、潜在価値に気づけたのは、

その土地で築いたそれまでの生活があったからに違いありません。

迫田さんはデザインについて、こう定義します。

「デザインとはコミュニケーションのこと。

関係性をハッピーにする解決法がデザイン」

例えば、迫田さんが手掛けたある牛乳パックのデザインが

一つの町を変えることになったといいます。

高知県中西部の佐川町にある、唯一の牛乳屋さんの

パッケージデザインを考えていた時のこと。

「地元の小学校でもその牛乳は出されていて、

地域の人はみんなその牛乳を飲んで育っているんですよね。

それを聞いた時に"それって地乳(ぢちち)やん"って」

地酒や地鶏ならぬ地乳、そのパッケージには

これまでにありそうでなかった白黒のデザインを採用。

白黒パッケージなら印刷は1色でコストダウンになる、

というところまで考えて作られていました。

なかなかすらりといえない名を与えられたローカルミルク"ぢちち"ですが、

子どもたちも気に入ってその名を連呼するようになり、

いつしか地域で勝手に地乳を使ったアイスやパンなどの加工品が生まれ、

「地乳プロジェクト」が推進されるようにまでなったんだとか。

迫田さんの活動領域は、パッケージデザインだけにとどまらず、

地域そのもののデザインにまで発展しています。

自身の住む西土佐地区は、愛媛県松野町との県境にあり、

買い物はすべて愛媛のスーパーに行くなど、生活圏はほぼ愛媛県です。

しかし、これまで歴史の中でも県境の存在は大きく、

特産品は高知県産、愛媛県産に分けられていました。

そこで考えたのが、

「県境がNICE!!(ないっす)プロジェクト」

お互いの地域食材で商品開発を進め、

"県境産"という新たな産地を作り出すことで、経済の活性化を目指します。

次々と地域に新たな仕掛けを投じていく迫田さん。

「デザイナーだって、魚屋や肉屋と同じで地域に必要な職業だと思うんだよね。

デザインもその土地生まれであるべきでしょ」

数年後には自分自身はデザイナーを卒業して、

"地デザイナー"を支える立場になりたいと語ってくれました。

その土地のことを最もよく知る"地デザイナー"が地域をデザインし、

その土地に住む人たちが自分の町を誇りに思うようになる。

これこそが、真の地産地消なのではないでしょうか。

海士町に生きる

島根半島の沖合、約60kmに浮かぶ隠岐(おき)諸島。

その一つの中ノ島に、海士町(あまちょう)という町があります。

面積33.52平方キロメートル、周囲89.1kmという小さな島では今、

約2300人の人口のうち、300人強がIターン者で占められ、

20~30代の人口が増加傾向にあるという、驚異的な現象が起きています。

一体、海士町ではどんな取り組みが行われているのでしょうか?

好奇心に駆りたてられ、1泊2日の強行スケジュールで訪れました。

高速船に揺られること約2時間。

夕方の到着にもかかわらず、

海士町役場職員の山斗さんが快活な笑顔で迎えてくださいました。

なんと海士町役場は年中無休なんだとか!

町長の号令で役場を「住民総合サービス株式会社」と位置付けており、

島への訪問者に対しても、常に受け入れてくださる体制を敷いているようなのです。

到着するや否や、とても晴れやかな気分になりました。

実は海士町がこうした風土になったのにも、様々な背景がありました。

大学や専門学校のない海士町では、高校卒業後、進学者は島を出てしまい、

就職先がないという理由で島に戻ることがほとんどなかったそう。

人口減少に歯止めがかからず、高齢化率も約40%を迎え、

おまけに公共投資によって膨らんだ多額の債務…。

そんななか、平成14年に市町村合併の波が島を襲います。

俗に言う、平成の大合併です。

「超過疎」「超少子高齢化」「超財政悪化」の、

三重苦のなか、押し寄せる合併の波。

窮地に立たされた海士町は、役場と住民で徹底的に話し合い、

結果、出した結論は、「自立」でした。

ここから海士町の、地域再生のための挑戦が始まります。

「守り」と「攻め」の戦略を立て、

「守り」では行財政改革を断行します。

人件費を極限まで切り詰め、町長自らが給料を50%カット。

当時、日本一給料の安い公務員となったそうです。

「攻め」の戦略では、外からのお金を獲得すべく、

ターゲットを東京に定め、島の資源を活かした特産品開発に乗り出します。

島ブランド定着のために、絞ったキーワードは「海」「潮風」「塩」の3つ。

まず、島の海産物のことを指す「海」では、

細胞を破壊しない新冷凍技術CAS(Cells Alive System)を導入しました。

当時の財政状況からすると、超高額投資ですが、

このテクノロジーによって、新鮮な状態で島から白イカの出荷が可能になり、

東京のオイスターバーで好評を得た「いわがき」をはじめ、

数々のヒット商品が生まれていきました。

続いて、「潮風」とは、

海からの潮風をたっぷり浴びた天然牧草を食べている黒毛和牛のこと。

それまでは、交配させ生まれた仔牛を島外へ販売していたところを、

地元の建設業者が畜産業へ参入し、島内で繁殖から肥育→出荷までを担い、

新たな「隠岐牛」ブランドを作り上げました。

出荷された牛肉は、最高ランクのA-5が5割を超えるほど、

高級和牛としての認知を確立しつつあるようです。

そして最後は、その名の通りの「塩」。

すべての特産品開発の原点となる「塩」を

島の伝統製法によって復活させ、「海士乃塩」として展開。

限りなく海士町らしい商品開発のために、

島の特産品にも使用されています。

こうした「攻め」の戦略によって、徐々に島の財政は改善へ。

「その裏には、島のために活動する多くの"人"の姿があるんです。

多くのIターンの方も、海士町のために力を貸してくださっています」

山斗さんがそう話す通り、海士町には実に多くのIターン者の姿がありました。

海士町の「集落支援員」として活動する、

花房さん(左)、寺田さん(右)もIターン組。

広島県出身の花房さんは、大学卒業後すぐの5年前に、

東京のIT企業で働いていた寺田さんは、

今年の5月に島へ移住してきました。

島の住民と触れ合うなかで、

お年寄りの方の愛着があって捨てられなかった古道具を集めた

古道具市を開催するなど、地域の触媒役として活躍しています。

島に移住し、起業した阿部さんもIターンの一人。

皆さん本当にイキイキとした表情をされていますね。

京都大学卒業後、トヨタ自動車(株)へ就職するも、

「持続可能な社会モデルを作りたい」と、

2008年、海士町へ移住し、仲間とともに(株)巡の環を設立。

島に根ざすための「地域づくり」事業、

島を知ってもらうための「メディア・WEB制作」事業、

そして、島まるごとを"学びの場"として企業や大学を島外から招き入れ、

フィールドワークとワークショップを行う「教育」事業と、

その領域は多岐にわたっています。

「地球1個分を超えた経済活動に、学生時代から疑問を持っていまして。

そんな時、島まるごと社会のモデルを目指そうとしている海士町の存在を聞き、

島の人たちと一緒に、持続可能な社会を追求したくて移住を決めました」

そう話す阿部さんは、自身のライフスタイルも、生命力にあふれたものでした。

会社として田んぼも運営する傍ら、個人で舟も所有され、

夏には素潜りで漁に出るという阿部さん。

「最近じゃ"仕事"と"プライベート"という言葉で

表現されるライフワークバランス。

島では、"くらし"と"仕事"と"稼ぎ"の3つが、

同じ活動のなかにあることに気付きました。

島でいう仕事とは、地域を守るために必要な役割のこと。

日本社会が忘れつつある生活が、島にはあります」

こうした若い人が海士町を知るきっかけの一つに、

2006~2009年に実施された「AMAワゴン」という企画がありました

「人が来ないならば、呼べばいい」と、

海士町から東京まで往復でワゴンを走らせ、

20人ほどの学生と若手起業家を海士町へ招き、

島の学校で出前授業をしたり地域との交流をする企画です。

「この時のネットワークが、

今の海士町にかかわる人たちにつながっているといっても過言ではありません」

山斗さんはそう振り返りながら、

同時に、企画の実現と成功のために頑張った

役場の課長たちの存在が大きかったと話します。

最近では、特に目立った観光名所のない海士町の売りは"人"として、

人々との出会いを楽しむ旅のガイドブック『海士人』も創刊。

町長はじめ、住民、U・Iターン、過去の歴史上の人物まで、

海士にまつわる魅力的な人たちが紹介されていました。

島国で同様の問題を抱えているという面では、

海士町はいわば日本の縮図のようなもの。

状況を打破するためには、

改めて島の資源を見直すとともに、

柔軟な舵取りが大切なことを知りました。

そして、そこにあるのは常に人の"情熱"。

それが人から人へと伝播し、社会を構成していくという好実例が、

ここ海士町にはあるように思います。

羊飼いになった営業マン

これまでの旅路でも、数々のおもしろい方にお会いしてきましたが、

島根では、東京勤務の営業マンから羊飼いに転身された方に巡り合いました。

東海林誠(しょうじまこと)さん、36歳。

3年前に移住され、現在は役場で定住コーディネーターを務める傍ら、

羊飼いとしての道を歩まれています。

「羊飼いができる土地を探すこと約3年。

ここはようやく見つけた場所なんです」

東海林さんが選んだ先が、

島根県のほぼ中央部に位置する人口約4000人の小さな町、川本町。

東海林さんはここに至るまでに、

北海道、岩手、群馬、香川など、全国のファームを渡り歩いて、

結果、この地にたどり着いたんだそう。

「ここには、果樹園などでのびのびと暮らす羊の姿がありました。

考えてみれば昔は当たり前の風景なのですが、

私にとっては初めて見る光景で心躍りました」

中国山地に覆われた島根県は平たん地が少なく、

羊はすべて下草刈り作業の代わりと羊毛用に飼われていたのです。

この羊たちと共存・循環している風景こそが、

東海林さんの求めていた風景でした。

定住を決め、土地を借りて牧場をスタートしようとした矢先、

もともと、牧場を運営していた方から、

「羊を飼うのも高齢のためつらくなってきたので、

羊は譲るから引き受けてくれんか?」

と頼まれたんだそうです。

こうして、東海林さんの羊飼い生活が急展開で始まりました。

そもそも東海林さんがこの道を志したのは小学校3年生頃から。

「動物好き」「仲間好き」という単純な理由から、

「将来の夢は牧場経営!」と決めていたんだとか。

とにかく楽しかったという高校2年の時のファームステイで、

その道に進むことを決めた東海林さんでしたが、

親から反対を受け、しぶしぶ大学へ進学。

大学時代も、夏休みを利用して牧場でアルバイトなどするなか、

東海林さんにとって衝撃的な出会いがあったそうです。

一つは、羊との出会い。

糞の付いたお尻を地面にズリズリとこすりつけている羊を見て一目惚れし、

一生、羊たちと過ごしたいと思ったんだそう。

もう一つは、飼育専用スタッフに言われたひと言。

「最近は都会の人が脱サラして農業を始める人が多いが、

生まれた時から農業に携わっている自分たちが伸び悩んでいるのに

うまくいくわけがない!」

東海林さんは、言い返す言葉が見つからなかったそうです。

この時、東海林さんが胸に誓ったのが、

「羊牧場を都会の人だからこそできるやり方で成功させる!」

ということ。

急きょ、予定を変更して牧場就職をやめ、まず都会でやれることをと、

食品流通と販路の確保のために、野菜市場に就職。

家業の会社でも、商品の企画・開発・販売などに携わり、

満を持して、羊牧場の道へと突き進まれたのです。

こうして培われた力を活かし、現在では、

町でかねてから行われていた羊毛の加工産業の振興とともに、

あまり文化としてなかった食用としての羊の出荷など、

町の新たな産業興しにも挑戦されていっています。

「収入はまだおぼつかないですが、

やれることがやれている幸せはこの上ないです」

と語る東海林さん。

羊10頭と猫のサクラに囲まれながら、家庭菜園も耕し、

小学校からの夢を実現させていっています。

最後に、田舎への移住に対する心構えを伺いました。

「まずは目的を置くこと。田舎暮らしはそう甘くありません。

なぜ田舎で暮らしたいかの理由を明確にしないと、

理想とのギャップに心が折れてしまうこともあります。

ただ、まずは一歩踏み出して、各地をその目で見てみること。

そうすれば自ずと縁が生まれていくものです。私もそうだったように…」

夢を叶えながら、現実を歩みつつある東海林さんの言葉には

重みがありました。

その土地の財産

「以前東京で働いていた時に帰省すると、

"もみじ饅頭(宮島名物)やきびだんご(岡山名物)を買って来て"

って、周りのみんなに言われましてね。

福山にもいいモノがたくさんあるのに、日持ちするモノが少なくて。

日持ちする福山産のお土産を作りたかったんです」

そう話すのは、15年前に帰郷し、

実家の製菓原料問屋を継いだ中島基晴さん。

2004年に地元の有志を集めて

「備後(びんご)特産品研究会」を発足し、

地元の特産品を次々と開発していきました。

まず初めに中島さんらが目をつけたのが

「保命酒(ほうめいしゅ)」と呼ばれる健康酒です。

保命酒は江戸時代の初めに、瀬戸内海の鞆の浦(とものうら)で誕生し、

もち米ベースの甘口のお酒の中に、

16種類の薬草を溶け込ませて造られたもの。

古くから万病・長寿に良いとされ、

江戸期には備後福山藩御用達のお酒として

贈答や献上品としても喜ばれてきました。

幕末には黒船で日本を訪れたあのペリー提督も

饗宴の席で口にしたんだとか。

「この保命酒は地元でも埋もれていたんです。

保命酒を身近に感じてもらうために、

これを使ってお菓子を作れないかと思いまして」

お酒や酒粕を使った飴、たいやき、ゼリー、

ジェラートなどを開発。

製造は地元のお菓子メーカーに担当してもらいました。

しかし、地元の小売店などで販売するも、

最初はなかなか広まりませんでした。

そんな折、静岡県・伊豆半島の下田港が

開港してから150周年を迎え、ペリーの子孫が来航する

という記事を新聞で読みます。

「これはチャンスだと思って、すぐに電話しました」

2005年5月の開港150周年記念式典の晩餐会で、

保命酒は来客に振る舞われ、

メディアを通してその存在が一気に全国へ知れ渡ったといいます。

その後も毎月商品を開発し続け、

その数は30種類以上までになりました。

実はこのスピード展開の裏に、

中島さんの戦略が隠されていました。

「特産品を1つや2つ作っても、

ジャンル別の棚に置かれてしまうと、それは埋もれてしまう。

"福山コーナー"を作ってもらうためには、

商品の数も必要だったんです」

商品には購入者に福山市を知ってもらう工夫もされています。

商品の裏に表示されているQRコードを読み取ると、

福山市のPRページに飛ぶ仕掛けや、

商品が一人歩きしても大丈夫なように、

パッケージに"ちょいと小話"というコラムを書いて、

福山の歴史や文化、特産品のいわれなどを発信しています。

また、将来を担う地元の学生にも協力してもらい、

ラベルやリーフレットのデザインをお願いしているそう。

普段自宅と学校の往復がメインの学生たちに、

実際に地元を歩いてもらうことで、

彼らにも地元の良さを発見してもらおうという企みです。

中島さんいわく、福山にはもともと船頭さんが多く、

各自が独立し、横のつながりを作るのが難しい土地柄だったそう。

「だけど、これからは横のつながりを強く持っていかないと、

世界で勝負できない」

もともと専門商社で働いていた中島さんは、

海外の様々な地域からコーヒー豆を輸入する仕事をしていました。

「コロンビア産、コスタリカ産、ブラジル産…

というように、コーヒー豆に地域の特色があったんです。

それは地元も同じだなと思って。

歴史の中でこれまで培ってきたものを活かして

協力して取り組んでいくことが地域の未来を作る」

中島さんのおっしゃる通り、

"歴史"とその中で築いてきた技術やモノこそが

変えることのできないその土地の財産なのではないかと、

これまで各土地を練り歩いてきた私たちキャラバン隊も、

感じていたところです。

「これは全国どこでもできること。

私はそれを実践しているだけですから」

そう謙虚に話された中島さんですが、

それを、身をもって体現されている中島さんは

間違いなく地域を盛り上げようとしている人たちにとっての、

素晴らしいロールモデルとなる存在でした。

なっちゃんと古民家

"山口愛"を競ったら右に出る人はいないんじゃないか…

そう感じさせるパワーと情報と人脈を持つ、

一人の女性と山口市で出会いました。

彼女の名前は松浦奈津子さん。

通称「なっちゃん」です。

初対面なのにそうは思えない人懐っこさで、

おもわず、すぐに「なっちゃん」と呼んでしまいました。

ちょうどお引っ越しで忙しい最中、お時間をもらい会いに行くと

「いらっしゃ~い♪」

と彼女が出てきたのは、とても趣のある家屋でした。

「昭和18年に建てられた古民家なんです」

岩国市で生まれ、山口の大学に進学したなっちゃんは

卒業後、地元の地域情報紙の記者として

山口中を駆け回っていたそう。

その後、結婚を機に退職し、出会ったのが

「古民家鑑定士」の資格でした。

「古民家って単に古い家のことをいうのかと思っていたんですが、

ちゃんと定義があって」

古民家とは、釘などを使わない伝統的日本建築で建てられた建物を指し、

昭和25年に建築基準法が制定されてからは

もう建てることのできない建築様式なんだそう。

「古民家は日本の技術と文化の象徴だなぁと思って!」

学生時代に海外を旅していたなっちゃんでしたが、

当時日本のことを伝えられなかったもどかしさが残っていて、

「古民家を通して日本と山口のよさを世界に発信できたら」

と「一般社団法人 おんなたちの古民家 グリーン建築再生機構YAMAGUCHI」を

2011年3月に立ち上げました。

そして、古民家を売りたい人や維持に悩む人、

リフォームしたい人の相談に乗り、

同時に古民家に住みたい人のマッチングも行っています。

全国に3000人ほどいる古民家鑑定士ですが、

そのほとんどが男性ということで、

女性視点での提案を強みに活動中。

月1回「古民家大好き女子部」を開催し、

ランチ会やコンサート、また古民家に関する勉強会をしたりと、

古民家の魅力を発信しています。

それは日本だけにとどまらず、

昨年にはニューヨークで活躍するアーティストのマイク・ペリーを招いたり、

すでに海外へも届き始めている模様。

続いて、なっちゃんの紹介を受けて、

昨年11月に萩市佐々並(さざなみ)にある古民家に移住をした

久保さんを訪ねました。

「佐々並音楽堂」と入り口に掲げられた看板。

久保さんは作詞・作曲や執筆をされている方で

住居兼活動の場をここに構えられたのです。

というのも、今回の入居者の条件は

「古民家に住みながら地域を盛り上げる活動をしてくれる人」

だったんだとか。

萩市と山口市のちょうど中間にある佐々並地区は、もともと

萩往還(江戸時代に整備された萩と三田尻を結ぶ街道)沿いにある

宿場町であり、国の重要伝統建造物群保存地区にも指定されています。

しかし、最近では過疎化が進み、

それをどうにかしようと奮闘する地域の振興会からの依頼で

なっちゃんが入居者を募集したという流れ。

入居希望者が自分のやりたいことを

古民家オーナーさんと地域の代表者にプレゼンして、

最終的に久保さんに決定したんだそうです。

「自分が佐々並の広報大使になりますよ、とお話ししました」

兵庫県ご出身の久保さんですが、仕事の関係で全国を回り、

5年前から日本一住みやすいと感じた山口県の山口市に定住。

どうせ住むならもっと田舎で、ものづくりに集中できる場所を探していた時に、

知人経由でなっちゃんを紹介され、

物件に惚れて、企画に応募されたといいます。

実は久保さんは3年ほど前から、山口の老若男女を対象にした

「山口で生まれた歌」を制作し、地元のケーブルTVで発信しているんです。

「その地域の人たちの感性に合った音楽があっていいと思うんです。

"文化の地産地消"を促していきたい」

久保さんは佐々並音楽堂で、山口の季節と風情に合った歌を

地域の人に聞いてもらう場を設けたりと、

すでに地域を盛り上げるべく活躍中でした。

山口のことを話し始めたら止まらない、なっちゃん。

次から次へと山口のホットな情報が飛び出します。

「古民家ではないんだけど、昭和の家をリノベーションして、

珈琲を焙煎している、めっちゃハイセンスな夫婦がいるんですよ!」

ちょうど珈琲ギフトを注文していて受け取りに行くという

なっちゃんについて行くと…

そこには雑誌やドラマのワンシーンに出てくるような素敵な空間が☆

ここは珈琲の焙煎と、珈琲道具と珈琲生活空間の提案を行う

「CAPIME coffee(カピンコーヒー)」の

亀谷夫妻のご自宅兼アトリエ。

"和"を活かしながら、"洋"がうまく合わさっている

絶妙な空気が漂っていました。

「ひとつでも多くの古い家を後世に残して、

日本の住文化を未来につなげていきたいと思っています」

そう話すなっちゃんに、最後に気になる質問をぶつけてみました。

山口をこれまで離れようと思ったことはなかったのか?

これまで見てきた私たちの感覚では

一度地元以外の世界を見てきた人の方が、

地元の良さがより分かったり、

地元を盛り上げたいと想う気持ちが強いように思ったのです。

「2006年によさこいのチームを立ち上げて、

それがあったから地元に残っているのかも」

「長州よさこい連 崋劉眞(かるま)」の演舞で

全国を駆け巡っている、なっちゃん。

山口県内にずっと住みながらも、

なっちゃんはよさこいの活動を通して、

山口を客観的に見る機会を得ているのかもしれません。

おもしろく生きる

「日本のものづくりの行き過ぎた空洞化は避けなくてはいけない」

山口市でデニムブランド「匠山泊(しょうざんぱく)」をプロデュースする、

岡部泰民さんは開口一番、そう切り出しました。

日本のデニム産業と聞くと、岡山県が有名ですが、

その生産工場は周辺地域に点在しており、山口県もその一つ。

その多くが生産コストの合理化を求め、後に海外に生産工場を移していますが、

岡部さんの工場は、今も山口市内に5つの工場を構えています。

岡部さんが国内生産にこだわるのには、あるきっかけがありました。

1999年、仕事でヨーロッパに視察へ訪れた際、

スペインのアパレルブランドの台頭を目の当たりにします。

それは、フランスのアパレルブランドが

生産工場をスペインに置いてきたため、技術が移転したことによるもの、

という実態を知り、未来の日本と中国をはじめとしたアジア諸国との関係が

それとシンクロして見えたんだそう。

「ものづくりの拠点を残しておかなくては、

日本には何も残らなくなってしまう」

そんな危機感から、ひたすら国産ブランドを追求し、

2005年に「匠山泊」を立ち上げました。

洗練された日本の加工技術と最高品質の素材を結集し、

生まれたブランドです。

「ものづくりというのは、価値創造だと思っているんです。

ものは意思を持ちませんが、価値には意思を込めることができる」

そう話す岡部さんが昨年リリースした新シリーズ「Re維新」には、

日本のものづくりに対するたくさんの想いが込められていました。

まず、プロデュースに携わったのは、日本の叡智を結集した顔ぶれ。

生地には動きやすく夏場でもむれにくい国産素材が使用され、

細部にまで日本の技術の結晶が光っています。

特筆すべきは、バックポケット。

かつての長州藩士、高杉晋作率いた奇兵隊の隊旗がモチーフにされ、

そのポケット状の内部には、

自らの"想い"を入れて縫合できるという仕立てになっています。

維新期の志士たちが、襟に自らの信念を入れていたことに着想したそう。

もちろん、岡部さんも「Re維新」を身に着けていたので、

内部に込めている"想い"を聞いてみると…、

「おもしろく生きる」

高杉晋作の名言「おもしろきこともなき世をおもしろく」を

彷彿とさせる言葉ですが、

岡部さんには、脈々と長州人のDNAが受け継がれているように感じました。

「私は父親から、自分が世に生まれてきた使命を考えろ、と育てられましてね。

松下村塾の吉田松陰先生も、"自分を使う"≒自分がこの世の中で何を為すか、

これに注力していらっしゃった。私も人生を楽しみながらそう生きたい」

まるで現代の吉田松陰のようにも思える岡部さんは、

「Re維新」シリーズを自らが手掛けるデニムにとどまらず、

山口の様々な名産品にまで広げ、その良さを全国に発信しようとしています。

また、若手の育成にも積極的で、

メイドインジャパンのアパレルファッションを世界へ発信しようと

2009年までの10年間、山口市で

「ジャパン・ファッションデザインコンテスト」を開催。

若手ファッションデザイナーやモデルの登竜門となったこの大会からは、

今も様々な場面で活躍する人材が輩出されました。

「大人の役割は、機会を作ってあげることだと思っているんで」

そう話しながら優しく微笑む岡部さんは、

最後に日本のものづくりに対して熱く語ってくださいました。

「成熟した文化の日本には、様々な価値のものがあって然るべきだと思います。

その中で、日本のものづくりは高付加価値で在らねばならない。

高付加価値とは物を超越したもの、『人』その中の『心』が創り出すものです。

歴史的にも高い生活文化を伝承している山口から、

高付加価値なものづくりを発信し続けたい」

長州人の魂が脈々と継がれている岡部さんからは、

日本人としての誇りを感じずにはいられませんでした。

地域のためのデザイン

先日のブログでご紹介した、

福岡県の小石原COCCIOプロジェクト。

このプロジェクトに関わるデザイナーの城谷耕生さんのスタジオが、

長崎県雲仙市小浜町にあると聞いて訪れました。

するとそこは、眼下に橘湾が広がる海沿いのスタジオ。

スタジオ横の緑地では、レモングラスほかを栽培するなど、

自然と触れ合いながら仕事ができる環境です。

小石原をはじめとした焼き物の産地では、昔から「半農半陶」といって、

ある時は農業、ある時は陶器を作りながら生活していましたが、

デザイナーでもこうした生活スタイルを実践している人がいるとは。

「都心で家賃のために稼ぐような働き方はしたくなくってね。

こうした地方の開放的な空間に身を置くべきだと考えたんです」

爽やかな笑みを浮かべながら、

城谷さんは開放的なオフィスの奥から現れました。

かつて無印良品の家具も手掛けた

イタリア人デザイナー、ENZO MARI(エンツォ・マリ)氏と

イタリアでともに仕事をしていた城谷さんは33歳の時、帰国。

帰国当初は都市部のリノベーションの仕事に多く携われたようですが、

デザインの力を地域のために活かしたいと、

故郷であるこの地にスタジオを構えられました。

そして、近年の城谷さんの仕事は、

先述のCOCCIOプロジェクトに代表されるように、

伝統工芸の技術を、現代の需要に活かしてものづくりを行う

というものが多いそう。

例えば、この「FARO」というコーヒードリッパー&カップ。

これは長崎県の波佐見焼で作られたもので、

コーヒーの粉さえあればオフィスでも簡単に

美味しいコーヒーが入れられるようにとデザインされたものです。

上段には環境に配慮してステンレスフィルターが使われ、

蓋はその上段部分の受け皿にもなります。

シンプルでいて高機能とは、まさにこのこと。

また、同じ波佐見焼では、こんなものも。

波佐見焼というと、昨日のブログでも取り上げたように、

少し青みがかった白色の磁器が一般的なのですが、

あえて釉薬にグレーを使用しています。

これは、陶磁器づくりでは付き物の「鉄粉」という小さい黒点を、

デザインとして取り入れるための工夫でした。

焼き物ではこの「鉄粉」が付いてしまうと、

一般的に不良品扱いされるのですが、あえてデザインとすることで、

ものづくりの過程における無駄をなくしたのです。

城谷さんが意識しているのは、

地域の労働者のためのデザイン。

「1日の終わりに、今日も楽しく仕事ができたと、

作っている人に思ってもらえるようなデザインをしたいんです」

そう話す城谷さんは、

必ず作っている人と顔が見える関係であることが重要といいます。

「自分がデザインしたものが、海外の知らない人たちに作られて、

というのは自分の求めるスタイルじゃないので。

自分の仕事に血が通っているか。そこは大切にしています」

今では、日本各地のみならず、韓国でも仕事を手掛ける城谷さんは、

毎月、現地へと足を運んでいます。

日本ほど伝統工芸が残っていない韓国では、

新たな伝統工芸を作り出すプロジェクトを進めているそう。

「伝統には、無意識に引き継がれてきたものと、

あえて作り出されてきたものの2通りがあるんです。

新たに作り出す方が明らかに大変ですが、ワクワクしますよね」

そのために現地の学生たちとともに、

韓国の衣食住について徹底的にリサーチして、それを基に、

未来の陶磁器がどうあるべきかを話し合っているんだとか。

COCCIOにしてもそうでしたが、

この徹底したリサーチと議論の過程を踏むのが、

城谷さんの仕事の真骨頂と言えるかもしれません。

一体、どんなものが生まれるのか楽しみです。

「利益追求のためのデザインをするのか。

それとも地方の資源を活かすために、デザインの力を使うのか。

それはデザイナー次第」

そんな城谷さんの言葉が脳裏に焼き付いています。

こうした城谷さんのような動きが活発化していくと、

地域はもっと面白くなっていきますね。

クールな農家

北九州市で原木しいたけを栽培する、

小倉印株式会社の井上さんを訪ねました。

山の入り口で待ち合わせをしていると、そこで待っていたのは、

勝手にイメージしていた農家のおじさんとは違う、

ファッション雑誌に載っていそうな、お洒落な格好の方でした。

「別に作業用の服を着なきゃいけないって決まりはないですからね。

僕はいつもこんな格好で作業してますよ」

もともと家具職人だった井上さんですが、

農家に転身したのは4年ほど前のことだそう。

井上さんは主に店舗用家具を作っていました。

それらは5~10年で入れ替えがあり、

さらに使用していた木材は一部石油化学製品だったことから、

自分の仕事は環境に優しくないと疑問を持ち始めたそう。

そして、実家の畑を使った農業と、

原木しいたけの栽培の道へと入っていきました。

しいたけ栽培には、天然の木を用いる「原木栽培」と、

菌床(オガクズなどの木質基材に米糠などの栄養源を混ぜた人工の培地)

で育てる「菌床栽培」の2種類があります。

井上さんは前者の原木栽培を手掛けていますが、

それは流通しているしいたけのうち、1~2割と少ないそうです。

というのも、原木栽培の方が重労働なのです。

種菌を植え付けたほだ木を定期的にひっくり返す作業が必要なのですが、

ほだ木を持ち上げようとしてみると、確かに重い…。

しいたけが発生するには、2~3年の月日が必要です。

また、ほだ木を水に浸けたり、

刺激を与えることによって発生しやすくなるようなのですが、

井上さんはすべて自然に任せているそう。

「量は採れなくても、その方がしっかりした味になる気がするんです」

井上さんの育てたしいたけは、

意外なところで手に入れることができます。

「なば in サンカフェ」

今年3月にOPENしたアンテナショップです。

店内には、先ほどのしいたけや畑で採れた野菜、

また井上さんが仕入れた加工品などが並んでいました。

「農業はまだまだ改善する余地がたくさんあると思うんです。

市場で高値がつく野菜は見た目だけで、味は全く無視されているのが現状で、

すると、農家は野菜の形をそろえることに注力する。

努力する部分が間違っているんです。

農家は自分で売る努力をしていない」

井上さんの1日のスケジュールは、

朝から畑作業と山仕事、

午後に仕入れに行き、15~19時頃までお店に立つ。

お店の営業時間は短いですが、その分お客さんは

本当に新鮮な野菜を手に入れることができます。

また、お買い物の途中にちょっと一息、

コーヒーを飲みながら、店主の井上さんご夫妻と語らうこともできます。

最後に井上さんに今後について聞いてみました。

「僕は自分が好きなことじゃないと続けられないんで。

農業はこうしなくちゃいけないという決まりはない。

子どもに将来の夢を聞いた時に"農家"っていうふうに

憧れられるような職業に、農家をしたいんですよね!」

すっかりクールな農家・井上さんに魅了されたとともに、

井上さんの農業に対する改革が、

子どもたちへ魅力ある職業として映ることを願わずにはいられません。

農業の固定概念を覆される出会いとなりました。

有田焼カレー

佐賀県有田町(ありたちょう)は、

ご存じ有田焼の産地として知られています。

今回、私たちが有田町を訪れることをTwitterでつぶやくと、

「有田焼カレーをぜひ!」との返信が寄せられました。

「有田焼カレー」

有田焼の器に入ったカレーなのか、

それとも有田で作られた焼きカレーなのか!?

答えはこれでした。

「創ギャラリーおおた」さんで提供されている、

有田焼の器に入った、焼きカレー!!

なんともコクのある味わいで、

上にのったチーズとの相性も抜群です♪

しかも、メニューによっては、

この有田焼の器を持ち帰れるんだそうです。

ひと口食べて、フラッシュバックしました。

あれ? 私、この味知ってる…!

実は東京・中目黒に「アンティロミィ」という姉妹店があって、

そこで数年前に食べた味だったのです!

興奮してそれを店員さんに伝えると、

奥から1人の女性が出てきました。

有田焼きカレー開発者の太田浩美さんでした。

埼玉県出身の浩美さんは、有田焼が好きで

昔からよく有田町に遊びに来ていたんだそうです。

そして、ご縁あって有田焼の商社を営むご主人と結婚。

「大好きな有田のために何か自分が貢献できることはないか?」

そう考えた浩美さんは、18年前に作家さんの作品を紹介する、

ギャラリー兼カフェを始めました。

「得意だったケーキとパンからスタートしたんですが、

ランチ希望のお客様が多くて。

お友達にあなたのカレーはおいしいからそれを出してみたら

って勧められて、カレーを出すようになったんです」

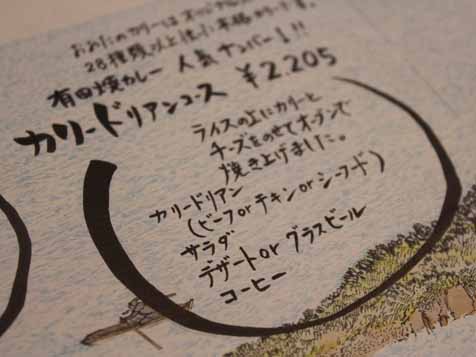

当初は、"カレードリアンコース"というメニューで提供されており、

また、カレーのコースメニューというのも珍しく、

人気があったそうです。

その後2007年に、佐世保バーガーを全国的ヒットに導いた

元JR佐世保駅駅長の西田辰美さんが、JR有田駅駅長に就任され、

西田さんとその他有田を愛するメンバーと一緒に

有田の魅力を発信していく「有田ハートプロジェクト」を発足、

浩美さんのカレーを"駅弁"として販売していくことに。

すると、それは有田焼ファン、カレーファン、

駅弁ファンを中心に、次々と口コミで広がり、

2011年には、全国駅弁ランキングで1位になるまでの

人気メニューになりました。

有田駅構内のキヨスクで販売していますが、

その場で温めてくれるそうです。

また、有田焼の器ごとの販売なので、

お土産として買っていかれる方も多いんだとか。

ところで、カレーをお弁当にしてしまう発想自体が斬新ですが、

カレーは持ち歩いても大丈夫なのでしょうか?

「普通カレーは添加物が入っていないと3日程度しかもちませんが、

うちのカレーは使っている水が特徴で、

冷蔵庫で1週間保存しても検査を通りましたから」

有田焼カレーは、28~31種類のスパイスを

科学者が開発した蘇生水で1週間かけてじっくり煮込んだもの。

もともとマクロビオティックを勉強していた浩美さんが

健康食として考え出した薬膳カレーだったのです。

また、もちろん他の原料にも気を遣っていて

お米は有田の棚田米、牛は佐賀牛と

「日本で一番原価の高いカレーかもしれません(笑)」

と浩美さん。

佐賀で再会した、有田焼カレーは、

新たに考えられたご当地グルメではなく、

これまでもその地にあったものを活かし、

食と器を同時に楽しめる、一度で二度おいしい絶品でした☆

有田焼の挑戦

「日本の伝統産業は変わらなくてはいけない」

1647年(正保4年)より有田の地で焼物を手がける、

(株)百田陶園の社長、百田憲由さんはそう切り出しました。

「1616年から磁器の生産が始まった有田焼は、

日本で最初に栄えた産業といっても過言ではありません。

今一度、有田焼が良かった時代に戻るためには、変わるしかない」

百田さんの言葉からは、並々ならぬ覚悟が感じられました。

もともと鍋島藩の御用達の窯元として、

窯焼きの仕事に従事していた百田陶園。

今は有田焼の総合商社として、

お客様に喜ばれる商品の提供に尽力されてきましたが、

リーマンショック以降、その業績にも陰りが見えてきたそうです。

「それまではなんとか新商品を企画すれば売れていました。

ただ、リーマンショック以降は何をやっても駄目。参りましたね」

そんな時、百田さんのもとへ、一件のオファーが入ります。

それは今年5月、東京・丸の内にオープンした、

パレスホテル東京のホテルアーケードへの出店でした。

「正直、悩みました。このオファーを断れば、他が入ってしまう。

ただ、やるなら徹底的にやらなくては、と」

百田さんは腹をくくります。

そして、コンタクトを取ったのが、

プロダクト・空間デザイナー、柳原照弘さんでした。

ショップの空間のみならず、プロダクトもゼロから作り上げたいという、

百田さんの想いの表れでした。

はじめは断るつもりだったという柳原さんも、

百田さんの想いに共感。

ここから有田焼・百田陶園の挑戦が始まります。

柳原さんは有田の地まで足を運び、

有田焼の現状を一通り把握し、こうつぶやいたそうです。

「有田は先人に飯を食わせてもらっていますね」

当時のことを百田さんはこう振り返ります。

「さすがにその時は悔しかったですね(笑)

ただ、その後に発した"50年後にも美術館に置かれるものを創りましょう"

のひと言で、気持ちは固まりました」

明確な目標を見据え、改革に向けて歩み始めた百田陶園は、

柳原さんの紹介で、今やminiクーパーのデザインも手掛ける

オランダ人デザイナーのショルテン&パーイングスとも手を組みます。

日本のマーケットを見据えたとしても、

これだけ食生活が多国籍化してきている昨今、

海外の食生活を熟知したうえでの感性が必要と考えたためです。

ここから先、血のにじむような努力の毎日が始まります。

原料、成型、釉薬…、

焼物の基本のすべてを見直すべく、

有田焼の各工程のスペシャリストを招聘するも、

なかなか理解してもらえません。

「新しいものを創るということは、過去の概念を捨てるということ」

職人にそう言い聞かせながら、

百田さんは自分自身を鼓舞していたそうです。

こうして血のにじむような努力の結果生まれたのが、

「1616 / Arita Japan」。

今までにない有田焼の誕生です。

柳原照弘さんデザインのシリーズ1616 / TY "Standard"では、

昔の有田焼をモチーフにしたライトグレーの器が誕生。

釉薬を使わずに焼きしめ、最後に研磨の工程を加えることで、

独特の質感が実現されています。

また、ショルテン&パーイングスデザインの

1616 / S&B "Colour Porcelain"では、

淡く、はかない色合いの器が生まれました。

驚かされたのが、

両シリーズともに、高台が付いていないこと。

高台には、焼成による収縮やゆがみのリスクヘッジ

の意味合いもあるようですが、これをなくすというのは、

それだけ難易度が高くなることを意味するそうです。

努力を重ねたという薄さも、上品さを醸し出しています。

さらに驚かされたのが、その価格帯。

これだけ手がこんでいながら、

なんと500円からラインナップが充実しており、

一般的にも求めやすい値段になっているんです。

「いいね、で終わっては意味がないと思っているので。

日常使いしてもらえる器のために頑張りました」

百田さんは、その価格帯を実現したことに胸を張ります。

事実、今年4月に出展したイタリアの見本市、

ミラノ・サローネではNY Timesを筆頭に各社が大絶賛。

今では、海外の代理店とも契約を結び、

着実に海外展開の一歩を歩み始めています。

「このシリーズで、かつて世界を席巻した有田焼を、

今一度、世界に見せつけたい」

「正直、内心はまだ不安だらけですけどね(笑)」

と照れながら話す百田さんには、

有田焼の未来が託されているようにすら感じました。

きっと50年後、その先も世界中の家庭で

有田焼が使われているのではないでしょうか?

天草で出会ったキャラバン隊

天草西海岸一帯は日本一といわれる

「天草陶石」の産地として知られ、

日本で産出する陶石のおよそ80%を占めているといいます。

そして、この天草陶石と陶土を使って造られているのが

「天草陶磁器」の総称で呼ばれる焼き物です。

天草は天領(江戸幕府の直轄地)だったため、

他の産地のような藩の御用窯ではなく、

村民が自活のために焼く陶器や磁器が主で、

各窯はそれぞれ自由に陶磁器を作ってきました。

最近では陶芸家が天草の地を選んで移住してくることも多く、

個人の作家を含め、約30の窯元があるようです。

今回私たちが訪れたのは、1865年創業の「丸尾窯」。

もともと農閑期の副業として、周辺で採れる良質な製瓶用の粘土を使った

瓶づくりからスタートした窯で、

4代目が手工芸としての陶器づくりに着手。

2000年からは、5代目金澤一弘さんが

地元の天草陶石を使った磁器の製作にも取り組み始めました。

さて、広々とした空間に建つモダンな建物が

ショップ兼工房。

店内へ入ると、高い天井にキレイに並べられた器たちが

迎えてくれます。

まず目に入ったのが、真っ白で透き通るような器、

これこそが天草磁器です。

土ものといわれる陶器よりも、石ものといわれる磁器は

ろくろ成形では陶土の扱いが難しく、

一般的には型を使った成形が多いそうですが、

ここに並ぶのは、すべてろくろを使った手づくり品です。

生地がとても薄く、光が透けて見えるほど!

また、叩くとキンキンという高い音がして、まるでガラスのようです。

お店の奥には好きな器を選んで試せる、カフェコーナも☆

せっかくなので、磁器の器と陶器の器をそれぞれ試してみました。

中身は同じコーヒーでも、器が違うと

口当たりや気分が変わるものですね。

個人的には、ホットコーヒーは口元がぽってりとした

陶器が飲みやすかったかもしれません。

ステキな器に囲まれて、ゆったりとした気分を味わっていると

ご案内いただいていた店員さんから思いがけないひと言が飛び出しました。

「僕らもキャラバンしていたんですよ!」

5代目の金澤一弘さんの長男・佑哉さんは

弟の宏紀さん、尚宜さんと一緒に、

今年5月に3週間をかけて、全国8ヵ所を回りながら、

天草の土とその地の土を混ぜた素材に、

集まった人たちがこれは"明後日"だと感じる何かをかたどる

「明後日キャラバン![]() 」を行ったのだそうです。

」を行ったのだそうです。

これは芸術家の日比野克彦さんが2003年に始めたアートプロジェクト、

「明後日朝顔プロジェクト![]() 」の一環として、

」の一環として、

「自分たちの丸尾焼をもっと多くの人に知ってもらいたい」

という金澤兄弟の想いを実現したものでした。

私たちMUJIキャラバン隊は各地にお邪魔して、

その地に根差したモノ・食・活動等を探し、こうして紹介しているわけですが、

作り手である方が自ら全国を回って、

そのモノの良さを伝えていくキャラバンがあるとは★

とても素晴らしい取り組みですね!

キャラバン隊が訪れた先は熊本県で21県目になりますが、

その土地、その土地で新たな出会い・発見がある毎日です。

私たちが出会うモノやコトは、

調べてみると大抵の場合、ネット上に情報がありますが、

でもやはりその土地に行かないと

そのモノやコトの存在を知ることはなかったんだと思います。

改めて足を運ぶことの大切さを痛感しています。

竹あかり

お祭りなどで目にする演出といえば、

花火や、

提灯などありますが、

近年、注目を浴びている演出があります。

「竹あかり」です。

写真の熊本「みずあかり」をはじめ、

大分県では臼杵市の「うすき竹宵」、日田市の「千年あかり」、

竹田市の「たけた竹灯籠 竹楽」、佐賀県の「清水竹灯り」など、

九州の各所で竹あかりを演出に使ったお祭りが、

秋の風物詩となっています。

この竹あかりを、日本を代表する演出にすべく、

精力的に活動するチームに、熊本県阿蘇市で出会いました。

「ちかけん」

池田親生(ちかお)さんと三城賢士(けんし)さんによって設立された、

竹あかりの制作・プロデュース集団です。

丸ノコギリのけたたましい音に包まれた工房内には、

竹と格闘するたくましい男たちの姿がありました。

「僕らは竹のオブジェを作っているわけじゃないんです。

人と人とをつなげる手段として、竹を祭に使っているんです」

ちかけん代表の一人、三城賢士さんは、

気さくな笑顔でそう話してくれました。

彼らが目指しているのは、祭の演出屋にとどまることなく、

地域の人たちを巻き込んだまちづくり。

竹あかりを作る工程から、地域の人たちを巻き込むことによって、

希薄になった地域のコミュニケーションを活性化させるのが、

ちかけん流まちづくりのやり方です。

2007年から関わる熊本の「みずあかり」でも、

彼らが手掛けるのは、竹あかりデザイン企画、制作指導まで。

準備は町の人総出で行います。

「竹は2~3カ月もするとカビたりくすんだりしてしまうので、

年に一度の祭のためには、毎年作り直さなくてはなりません。

だからこそ毎年、地域の人たちが顔を合わすきっかけになるんです。

同じベクトルに向かって作業すると、自ずと結束固まりますでしょ」

こうして地域の人たちによって作られた竹あかりの灯す光は、

人々の結束をも照らし出すかのように輝きます。

私たちも竹あかりの制作体験をさせてもらいましたが、

これが思いのほか楽しくてハマってしまう作業でした。

汗水かきながら作った竹あかりに光が灯ると、

感動もひとしお。

人々の結束意識が高まるというのも分かる気がします。

こんな彼らの活動は、熊本・九州にとどまることなく、

京都、南丹灯りの祭典や、

表参道のイルミネーションなど、全国に広がっています。

「できるだけその地で採れる竹を使うようにしています。

里山の竹林は、間伐してあげないと生態系を壊してしまうので」

まさか、彼らの取り組みに、

環境保全の意味合いも含まれているとは驚きでした。

もともと人の手によって植えられた竹林。

竹が増えすぎた林は、新しい竹が生える際、

田畑や杉・ひのきの山に侵食してしまうようなのです。

こうならないよう間伐をして、適正な竹林を保たなければ、

毎年、タケノコも育たなくなってしまうのだそうです。

この間伐材の幹の部分を竹あかりに利用するわけですが、

細い幹や笹の葉の部分は堆肥として生まれ変わり、

農業用に利用されます。

そして、竹あかりで役目を終えた竹も、

竹炭・竹酢液として再利用。

彼らの取り組みは、まちづくりを促すのみならず、

竹林の再生と環境循環を実践しているわけです。

もともと同じ大学の同じゼミで出会った二人。

問題意識もノリも似ているそう。

「楽しいと思ったことは、何でもやってしまうんです。

引っ越しから政治家の討論会の企画・運営まで。

ビジネスとそれ以外を切り分けなくちゃいけないんですけどね(笑)」

好奇心に突き動かされる彼らの活動が、

社会に大きなインパクトを与え始めています。

地域のためにできること

地域のために何かしたい。

ただ、何をしていいのか分からない。

そんな人も多いのではないでしょうか。

熊本で、地元熊本のためにできることを、

自分の結婚式で実践された方にお会いしました。

熊本市内で設計や地域計画の仕事をする宮野桂輔さん。

仕事上、県内あちこちで様々な職種の人々と知り合い、

その人々が作りだすモノやサービスの魅力に触れてきました。

その人々の仕事の様子が熊本の大事な風景であるとも感じ、

それを結婚式の招待客に紹介したくて作ったのが

引出物カタログでした。

「肥後尽くし」

その名の通り、肥後(現・熊本)のモノ・食・体験を

集め地域別にまとめたのがこのカタログです。

48人の人が登場し、120種類のラインナップ。

塩、瓦、炭、焼物、食事券、宿泊券など様々です。

熊本県内の面白い人や美しい風景を紹介する読み物のようでもあります。

「なにも海の向こうから取り寄せなくても、

この熊本にもいいものは結構あるんです。

すぐ近くにそれを作り続ける人たちが今もいるわけで、このカタログを通じて

少しでも買い手と作り手がつながってもらえればと思いまして。

余計なお世話かもしれないんですけどね(笑)」

そう、恐縮しながらも話す宮野さんの作ったカタログには、

ほとんどの生産者の写真が掲載されていました。

しかし、その中で後継者が決まっている人は少ないといいます。

各地の産業が置かれている厳しい現実が垣間見えます。

買い手と作り手の新しい接点が、その産業に小さな活力を生み出し、

結果的に熊本の美しい風景を残したり、作ったりすることができないか。

宮野さんはこのカタログで、最後にこう締め括っています(一部略)。

「少しでも良いものを作ろうと不断の努力をしているエネルギーが、

なかなか世間に知れ渡らないとすれば、それは残念なこと。

一方で、誰かが作っているモノの存在を知らないばかりに、

それを買い、身近に置く楽しむ場面がなかなか増えないとすれば、

それも残念なこと。この二つの残念を繋ぐことができれば、

この披露宴にもささやかな意味があったのではないか…」と。

地域のためにできること。

それは自分の周りの人々を繋いでいくことからでも、

始めることができそうです。

熊本で人気の無印良品

無印良品熊本パルコ上通り![]() へお邪魔しました!

へお邪魔しました!

パルコというからテナントビル内かと思いきや、

パルコ駐車場1階の路面店。

店内もこの通り広々していながら、

とても素敵に商品を陳列されていらっしゃいました。

さて、気になるこちらの店舗の人気商品は、こちら↓

なんと、「電卓」です!

さらに、「キャンドルミニ・無香・36個」に、

オーガニックコットンの白シャツ各種まで!

これらに共通する理由は何だと思われますか?

その理由は、こちら。

熊本市内の繁華街に位置するため、

周囲にはレストランやショップがたくさん立ち並んでいます。

これらのお店の備品として、

無印良品の商品を選んで愛用いただいているようです。

ダ サスィーノ

おいしい料理に出会うことはありますが、

印象に残る料理に出会うことはなかなかありません。

青森県弘前市中心街の路地裏で

とても印象に残る料理を提供するお店に出会いました。

「ダ サスィーノ」というイタリア料理のお店。

店名の由来を尋ねると、

「私の名字が笹森っていうんですが、イタリア時代のニックネームです。

"サスィーノ"="ささちゃん"って呼ばれてまして」

弘前市出身の笹森さんは、青森県内に3店舗、

イタリアン、ピザ、そしてガレットのお店を経営するシェフ。

学生時代、イタリアンレストランのアルバイトで

自分の作ったまかないのキノコクリームパスタを褒められ、

それがきっかけでイタリア料理の道に入ったといいます。

仙台と東京、さらにイタリアで修業を積んだ笹森さんは

自分の目標通り、30歳で独立しました。

やりたいことを実現させるためです。

それは、自分のお店で使う食材を自分で生産すること。

地元の生産者と契約して、地場の食材を使う

というのは聞いたことがありますが、

レストランを経営しながら、食材を自分で生産するとは

これまであまり聞いたことがありません。

お店のワインセラーには、笹森さんが作ったという

生ハムやサラミが保存されていました。

このスープもご自分の農園で採れたアスパラを使い、

ジャージー牛乳から手づくりしたリコッタチーズを添えたもの。

スープをひとくち口に含むと、途端にアスパラの香りが

鼻の中にふわぁーっと広がりました。

さらに最近では、醸造免許も取得して、ワインづくりまで

されているというから驚きです。

翌日、厚かましくもお願いして

笹森さんの農園を見せてもらうことができました。

笹森さんのご案内で、ご自宅のすぐ裏にある畑をぐんぐん入っていきます。

きゅうり、ズッキーニ、くろキャベツ、アスパラ、ナス…

スーパーで見たことのないような野菜まで。

これはアーティチョークだそうです。

「あっちは、くるみの木とアーモンド、木いちご、洋梨、

さくらんぼ、マルメロー、キウイ…」

くるみの実って、こんなに大きかったんですね!?

他にも、イタリアンパセリ、ローズマリー、エストラゴン、

ミントなどのハーブ類まで、

30種類近い食材をご自分で生産されています。

コッコッコ…

なんと烏骨鶏(うこっけい)もいました!

笹森さんに初めてお会いした時、

「肌がキレイに焼けてるなぁ。サーフィンでもやるのかしら…」

と感じたのですが、それは農作業焼けだったのですね。

自身で食材の生産を始められたのは、

小さい頃から食べ慣れていたおばあちゃんが作った野菜と、

修業していた頃の仙台や東京のお店で使っていた野菜の味が違ったからだそう。

「食べることって生きていく中でも、一番大事なことだと思うんです。

本来はあちこち走り回って、自分でこしらえて

心を込めて提供するものが"ご馳走"なんですよね」

と、笹森さん。そしてこう続けられました。

「私はたまたま実家の畑がここにあったから弘前でやりました。

私は地元の食材を知らなかったんですね。

今後は地元の生産者さんにもお願いして作ってもらおうと思っていますよ」

なんだか少し意外でした。

自分で生産することは本来の目的ではなく、

おいしい食材を手に入れることが笹森さんにとっての真の目的なんですね。

なんでもチャレンジしてみて見極めていく笹森さん。

これまで、蜂蜜づくりやオリーブオイルづくりも試してみたそう。

これまでのキャラバンで見てきた農作物の場合、

もともとそこの風土が生産に適しているという理由が多数でした。

しかし、笹森さんの場合は違います。

「これだけ情報があるんだから、

温度も湿度もコントロールできるし、作れるだろう」

そう思うんだそうです。

笹森さんにお話をうかがって、

人がやりたいことをするのにその場所は関係ない、

置かれている環境に言い訳はできない

ということを感じました。

最後に今後の野望を聞いてみました。

「やりたかったことはほとんど実現できています。

今後はワインづくりにもう少し時間をかけたいのと、

景色のいい場所で料理を提供できたらいいなと思っています。

あとは、子供が小さいので子供と過ごす時間も大切にしたいですね」

飲む野菜の酢「SURARA」

浅間山の山懐に抱かれた佐久(さく)市は、長野県屈指の米どころ。

この地では、八ヶ岳の伏流水とその冷涼な気候を利用した酒造りが

昔から盛んに行われてきたそうです。

今回は、1887年創業の「芙蓉酒造」さんを訪ねてきました。

酒蔵ではお酒造りの真っ最中ですが、

お酒造りは寒い冬に行うものだったはず。

伺ったところ、

「日本酒は低い温度でゆっくりと発酵させていくものですが、

焼酎は暖かい中でも造れるんですよ」

と教えてくださいました。

確かに東北地方では日本酒が多く、九州地方では焼酎が

多く造られていますものね。

蔵を見せていただくと、長いも、ねずみ大根、

レタス、かぼちゃ、えのきだけ…などと書かれた樽がたくさん。

お芋以外の「野菜焼酎」って、

ありそうでこれまでに出会ってこなかったものです。

お酒造りは、原料によって必要な免許が違ってくるようで、

野菜を使った焼酎を造れる酒蔵は数少ないんだそう。

その情報は口コミで広がり、芙蓉酒造さんでは、

信州で採れた地の野菜を使った焼酎造りをはじめ、

全国の特産物を使った焼酎も委託製造されているそうです。

さて、これまでにも何軒か酒蔵さんにお邪魔してきた私たちですが、

やはりまだまだ分からないことが多いお酒造り。

すると、

「僕ももともと素人でしたから。そもそも飲料には…」

と、黒板を使って丁寧に説明くださりました。

教えてくださった、企画開発部部長の依田さんは、

もともと東京で音楽業界の仕事をしていたそうですが、

4年前に実家に戻り、お酒造りを始められたそう。

そして、彼が1人で企画・開発・製造を手がけるのが、

Found MUJIを扱う店舗で販売中の

「飲む野菜の酢SURARA」なんです。

レタスは清涼感があり、かぼちゃはほっこりと甘く、

えのき茸はまろやかな味わいが魅力です。

いろいろな種類の焼酎が増えてきて、

それを何かに活かせないか…というところから

考案されたのがお酢造りだったといいます。

「負けん気が強いんで、手ぶらで実家に帰るのは嫌だったんです」

と依田さん。

東京で働きながらも、週末に情報収集を重ね、

3年間の研究を経て、2011年7月に発売したのがこの飲む酢でした。

お酢造りの工程は、途中までお酒造りのそれと同じだそうですが、

全国的に見ても、酒蔵がお酢を造るのは珍しいのだそう。

それよりも、むしろタブーとされてきたんだとか。

「初め、お酢造りの構想を父親に話したら、猛反対を受けました。

他の周りの人からもバカか…と言われましたね」

さらに、お酒業界は情報流通があるようなのですが、

お酢業界には情報の流通があまりないのだそう。

「お酢造りについて、聞く相手がいなかったのが一番大変でした」

業界の常識を打ち破ってまでSURARAを生み出した依田さんには、

並々ならない信念を感じました。

"お酢を楽しく飲んで、健康で軽やかな人生を過ごして欲しい"

というコンセプトのSURARAは、

ドリンクとして飲むほかに、料理の調味料としても、

もちろんお酒と合わせても相性バツグンだそう♪

永年培われてきた技術を活かして、新たなコトに取り組む姿勢。

モノづくりだけでなく何事にも、参考にできるヒントではないでしょうか。

その土地に根ざして生きる、ということ

日本初の世界農業遺産として認定された、「能登の里山里海」。

1004枚あるという能登の白米千枚田では、

実際に今でも米づくりが営まれています。

能登ではこうした美しい自然との出会いだけでなく、

とても印象に残る人たちとの出会いもありました。

まずは、能登半島の北部、珠洲(すず)市で出会った、

伝統的な塩づくりを守り続ける角花さん親子。

揚げ浜式製塩法という、この辺りだけに残っている塩づくりの方法は、

塩田に汲み上げた海水を打桶で霧のように撒き、天日で蒸発させ、

乾いた砂に海水をかけてろ過し、さらに平釜で焚くという製法です。

雪の降りしきる冬や、雨の日にはつくることができません。

海水を原料に、浜辺の砂、廃材の薪を使ってすべて手作業で作られるこの製法は、

今でこそエコともいわれますが、塩の専売制が敷かれている時代にも、

角花家では代々、守り継がれてきました。

「この家に生まれたからには、この揚げ浜式の塩づくりを

守っていきたいと思っています」

そう語る6代目の洋さんは、伝統製法を守りながらも、

新しい試みにも取り組み始めています。

洋さんの開発した「塩のジェラート」。

甘さの中にも、海の香りがいっぱいに広がる味でした。

そんな洋さんが、ふらっと訪れるという能登のレストランが、

民宿兼レストランの「民宿ふらっと」。

かつて日本三大民宿に数えられた「さんなみ」の後を継ぎ、

今は娘の智香子さんご夫妻が、新しい民宿を運営しています。

夫のベンさんはオーストラリア人で、イタリア料理のシェフ。

智香子さんがオーストラリア滞在中に知り合い、

能登にまで仕事を辞めて追いかけてきたんだそう!

そんなお二人のレストランでは、

能登の食材をふんだんに使ったイタリア料理が味わえます。

大吟醸粕を使ったこちらのスープ、

うまみを引き出すために、能登の調味料「いしり」(魚醤)が入っています。

また、毎朝手打ちしてつくるというパスタには、

山菜「こごみ」と能登の保存食「こんかいわし」が使われていました。

「この場所だからできるイタリア料理をつくりたい。

ここで採れる食材を使って、能登テクニック(=発酵)でね」

こうした料理からも、能登に見事になじんでいるように見えるベンさんですが、

実際、日本文化や能登の生活に慣れるのは大変だったのではないかと伺うと、

「ベンさんは、文化を受け入れるんではなくって、文化に入っていったんです。

お盆は率先してお墓の掃除をしてくれたり。

今では、近所のおばさんに能登の郷土料理のつくり方を聞かれるんですよ」

お二人によって、能登に新しい風が吹いているのは間違いありません。

外からの視点で、能登を活気づけている人たちといえば、

この方たちのこと抜きに語れません。

先日お邪魔した、高澤ろうそくさんからも、

「能登を知るのに欠かせない人がいる」

とご紹介いただいて、お会いしたのが萩野ご夫妻。

萩野さんご一家は、8年前に東京から

能登半島の三井町市ノ坂(みいまちいちのさか)

という集落に移住してきました。

新しい土地に暮らすなかで、自然の豊かさから学ぶことはもちろん、

毎日出会う農家のおじいちゃんやおばあちゃんから、

里山くらしの知恵を教わったといいます。

そして、自分たちの学びをもっと多くの人と共有したいと、

里山にある豊かさを「食、農、自然、伝統、教育、健康、福祉、アート」

などの切り口で楽しみながら学ぶ、参加型のワークショップ、

"まるやま組"を企画・運営しています。

例えば、奥能登に古くから伝わる「アエノコト」という行事。

目に見えない田んぼの神様をお迎えして、

1年の感謝や豊作の祈願をする農耕儀礼です。

毎年、収穫の終わった12月に、各農家が神様を自宅に迎え入れ、

お風呂にご案内したり、ご馳走を振る舞ったりするそう。

まるやま組では、各農家のアエノコトを見学させてもらい、

自分たちでもオリジナルのアエノコトを行いました。

老若男女、様々なバックグラウンドを持った人々が一緒に集い、

アエノコトのご馳走をつくって食べて。

「当たり前に口にしている食べ物が、どこで、誰によって、

どのようにつくられているのかが見えにくい時代。

つくる人と食べる人、里山で暮らす人と街の人、

小さな人と人とのつながりが、

大きな何かを変えていく時かもしれません。

本来、家単位で行ってきた農耕儀礼ですが、

ワークショップに参加した人のつながりたいと思う気持ちが、

人と人に家族のような絆をつくり、

そのことが里山と新しい形で向き合うきっかけになって欲しいと思います」

そう、萩野さんは語ってくださいました。

伝統的な塩の製法を守り続けながらも、

その延長線上で新しい試みに挑む角花さん親子。

民宿という親の遺伝子を引き継ぎながらも、

能登の伝統食材とイタリア料理を掛け合わせ、新しい風を吹かせる智香子さんご夫妻。

外からの視点だからこそ感じる能登の魅力を、

今に伝えるための活動に取り組む萩野さんご夫妻。

皆さんに共通していえることは、

それぞれの立場で、能登に根ざして活動しているということ。

その土地に根ざして生きるというのは、

必ずしもその土地生まれじゃなくても、

心の持ち方、視点の捉え方次第でできる、ということを知りました。

キャラバンに対しても、多くのヒントを得た気がします。

能登には、必ずまた戻ってきたいです。

地元で愛され続ける、駄菓子屋さん

富山市街から車で30分ほど行ったところに、

「八尾(やつお)」という、城下町のような雰囲気のただよう町があります。

9月の頭には「おわら風の盆」という、富山を代表する祭りが開催され、

3日間で観光客約25万人が訪れ、賑わうようです。

この町に、ふらっと訪れた私たち。

その日は偶然にも、八尾のもう一つのお祭り、

「曳山祭」の開催日でした。

江戸時代中期から続いているというこのお祭りは、

町内で6地区ごとに保管されている自慢の曳山(山車)が一斉にお目見えし、

町中で曳かれるというもので、

その日は年に一度の記念すべき日だったのです。

「○○ちゃん、久しぶり~!」

「父ちゃん、こっち!こっち!」

至る所からこんな掛け声が響き合っています。

お祭りの日ならではの、今日だけは許された開放的な雰囲気がたまりません。

毎日がお祭りのような都心では、もうこのワクワク感は

味わいにくいのかもしれませんね。

夜も更け、町中を巡った曳山が蔵に戻る頃、宿へ戻ろうと帰路につくと、

通りの一角にひっそりと開いているお店がありました。

中に入ると、そこは駄菓子屋さんでした。

夜9時を回って、開いている駄菓子屋さんがあることに驚きましたが、

さらに驚かされたのが、そこで働いていたおばあちゃんの年齢。

このおばあちゃん、なんと今年98歳を迎えるんだとか!

こんな遅い時間まで、立って店番されるなんて、

どれだけ元気なんでしょう。

しかも、この駄菓子屋さん、この地で60年以上も続いているそうです。

おばあちゃんに、それだけ長く続けられる秘訣を聞くと、

「わたしゃ子供が大好きでねぇ。逆に子供から元気をもらっているんだよ」

と、笑顔で答えてくれました。

我々が旅路の途中だということを伝えると、

「ありゃ、そうですかぁ。わたしゃ、この通り老いぼれなもんでねぇ。

宿まで見送りに行きたいけど、行けなくて申し訳ないねぇ」

と、本当に申し訳なさそうに言うんです。

あまりにも優しいおばあちゃんの態度に心打たれた私たちは、

その日以来、おばあちゃんのことが頭から離れませんでした。

八尾を離れる日、私たちは今一度、

そのおばあちゃんの元へ足を運んでみました。

「こどもや」と呼ばれる、その駄菓子屋さんの店内は、

元気な子供たちで、賑わっていました。

その時間、おばあちゃんは休憩中で、あいにく会うことはできませんでしたが、

息子さん夫婦にお話を伺うことができました。

「戦後、東京から帰郷した母と父は、問屋からお菓子を仕入れて、

少しずつ拡大して、今に至っているんですよ。

もちろん、単価の安いものなんでね。

儲かる商売じゃないから、大変な時期もあったと思います。

ただ、子供たちの憩いの場をなくしたくない、という母の想いがあるから、

今でも続けているんです」

確かに、今は閉店してしまった、私の地元の駄菓子屋さんも、

幼少期の憩いの場となっていたことを思い出しました。

少子化が押し寄せているのはこの町も同様ですが、

それでもお店が続いているのは、

何よりも地元の人に愛されているからではないでしょうか。

事実、私たちがこのお店に滞在中にも、ひっきりなしにお客さんが出入りしており、

なかには、孫と一緒に来るおじいちゃんの姿も。

「昔、来てくれていたお客さんが、

今度は自分の子供や孫を連れて来てくれるんですよ!」

60年余り続いているお店ならではの光景ですが、

後に、それもそのはずだと感じるシーンを目にしました。

お金を遣いすぎる子供に対し、きちんと叱っているんです。

「こらこら、ちゃんと自分で稼ぐようになったらにしなさい」

聞かない子に対しては、親に忠告することもあるんだとか。

あくまでも子供のためになることを前提としたこの姿勢こそが、

この地で60余年、祖父母から子供の世代にまで、

愛され続けている秘訣ではないでしょうか。

八尾の子供を愛し、愛されてきた駄菓子屋さん「こどもや」。

私たちも、またいつの日か、おばあちゃんに会いに、

必ずや戻ってきたいと思います。

茨城の郷土料理

常陸大宮市でお世話になったお宅では、

茨城県のこの地方で食べられている郷土料理を

一緒に作らせていただきました。

「豆腐もち」(くるみもち)と呼ばれるもので、

お正月の三が日に、お雑煮の代わりに食べるのだそうです。

まず、くるみを割りやすくするため、温めます。

そのくるみを叩き割って、

中の実を取り出します。

ちなみにくるみは裏山で拾ったといいます。

くるみの実を軽く火で炙って、

自家製豆腐(市販の場合は木綿豆腐)と混ぜ合わせ、

砂糖適量と塩少々を加えてミキサーにかけ、くるみと豆腐のソースを作ります。

その間にお餅を焼いて、ソースを絡めれば完成です!

味は甘いスイーツそのもので、

くるみ風味のなめらかな豆腐ソースがとても美味しいのですが、

これをお雑煮代わりに食べるというのは、少し想像がつきにくい…かもしれません。

でも、ソースのベースが豆腐というヘルシーさがまたうれしいですよね。

また、「豆もち」と呼ばれる、あおのりとピーナッツの入ったおもちを

日常的に食べると聞いて、スーパーに行ってみると確かに置いてありました。

他にも茨城県は、そば粉の産地としても知られ、おそば屋さんも多く見かけます。

そばは痩せた土地でも育つため、

農業の盛んな茨城県では二毛作にうってつけなのだそう。

写真は「けんちんつけそば」と呼ばれる、郷土料理。

野菜や山菜がふんだんに入った、けんちん汁につけて食べるそばは、

農業大国の茨城県ならではの感じを受けました。

こうして見ていくと、食はまさにその地の特徴を表していますね。

皆さんの地域の独特な食べもの、食べ方など、情報をお待ちしています!

エビデンスのある野菜

茨城県取手市にある「シモタファーム」。

40年以上、ハーブを中心とした生野菜を生産している農家さんを訪れました。

「日本は先進国の中で、最も安全性に遅れている国です。

肥料と土づくりが遅れている」

そう語るのは、オーナーの霜田増雄さん。

霜田さんはもともと農家に生まれ、高校卒業後、農業の道に進みました。

その後、昭和41年にヨーロッパの有機農業とハーブを視察し、

それ以降、独自の栽培方法で野菜を育てています。

その方法とは、1つの作物を作る間に4回成分を調査するというもの。

まず、作物を植える前に畑の土の数値を測り、次に肥料を入れてまた測る。

今度はそうして出来上がった作物の数値を測り、

最後に作物を収穫した後の土を測るんだそう。

「すべてのデータを取っていれば、良いか悪いかが分かる。

悪ければ改善すればいいし、

数値を出さないと良いか悪いかが分からないからね」

と霜田さん。

実際にその味を試してみると、

これまで食べたことのある野菜とは全く違う、

口の中で野菜の存在感がバツグンに広がる味でした。

30年かけて土壌改良を続けてきた、霜田さんのデータ分析方法を用いれば、

どこの畑においても、美味しい野菜づくりができるそうです。

そして、霜田さんはこの技法をみんなに広めていきたいといいます。

「食べ物は、生きる権利がある人は誰でも食べるものだから、

みんながちゃんとした野菜を食べられないと意味がない」

この霜田さんの言葉を聞いて、特許は取っていないのか?

と、浅はかな質問をしてしまった自分が恥ずかしくなりました。

そんなシモタファームに行って、最初に感じたことは

「若い人が多いなぁ」ということです。

データ分析を担当している鈴木さんは、知人の紹介で霜田さんと知り合い、

農大卒業後、シモタファームに就職したそう。

他にも霜田さんの所には、若者たちが働きたい!と志願してくるというから、

農家=若手不足、後継者不足という、これまで思い込んでいた方程式が崩れました。

また、シモタファームでは、12年前からインドネシア国立大学の農学部の学生を

研修生として受け入れているそう。

彼らは単位を取るために住み込みで働いているのです。

1年間霜田さんのもとで学んだ学生たちは、インドネシアに戻り、

卒業後、農業の指導者や大学の教授になったりしているといいます。

霜田さんが生み出した栽培方法が、インドネシアでも実行されている

というから驚きですよね!

霜田さんが大切にしていることは、

「自分が作った野菜を食べた人が健康になること」

味はもちろんのこと、成分が数値によって立証されている野菜、

これこそが安心・安全、そして健康につながる野菜なのではないでしょうか。

雑穀ごはん

突然ですが、こちらの料理、中身は一体何でしょう?

一見、何の変哲もない揚げ物に見えます。

食べてみると、味は挽き肉の入ったコロッケと、白身魚の揚げ物です。

ただ、中身の正体はなんと...、

これらの雑穀だったのです!

コロッケに入っていた挽き肉と勘違いしたものが「うるちあわ」、

白身魚のフライと勘違いしたものが「ひえ」。

もちろん調理法によりますが、見た目も味も、言われなくては分からないほどでした。

こちらの料理を振る舞ってくださったのは、

Found MUJIの商品として無印良品の一部店舗に並ぶ、

「雑穀キッチン」シリーズの生産者、川口さんと林さん。

写真左の川口さんは、それまでの食生活を改善し、雑穀食を取り入れた結果、

なんと14kgの減量に成功したんだとか!

私たちも、翌日はデトックス効果抜群で、雑穀の効用を身をもって実感しました。

先程の「うるちあわ」は、白米の約6倍の鉄分を含み、

「ひえ」は、白米の約8倍の食物繊維を含んでいるなど、栄養価が豊富なのも雑穀の特徴。

米の量産にともない、消費も生産も廃れつつあった雑穀が、

最近になって、健康食品として見直されつつあるんです。

「休耕田を有効活用することもできるんですよ」

林さんは、自宅前の痩せた田んぼを、雑穀栽培のファームとして復活させ、

実際に農業を営んでいらっしゃいました。

「人間の歯は、穀物を噛む臼歯が20本、菜類を噛みきる門歯が8本、

肉を噛む犬歯4本なので、人類は本来、穀食動物なんですよね。

肉や魚は毎日食べる必要はないんです」

毎日、肉・魚をメインメニューに考えていた私たちにとっては、驚きの言葉でした。

「今から50年ほど前には、日本人の食卓では、あわ、きび、

ひえなどの雑穀が当たり前のように食べられていました。

栄養価の高い雑穀の食事に戻すことで、現代病の多くは改善できると思います」

そんな川口さん、林さんの生産する「雑穀キッチン」、「雑穀茶」及び「ぽんせん」は、

Found MUJIを扱う一部の店舗でお買い求めいただけます。

プレーン(30g・294円)、ごま(30g・315円)、青まぜのり(30g・315円)、

3アイテムを無印良品では販売しています。

最初の千葉県にして、食に対して深く考えさせられる滞在となりました。

食について考えるくらし

近年、「マクロビオティック」と呼ばれる食生活法が注目されています。

「玄米菜食」を基本にしたこの日本生まれの食生活は、

世界の著名人やスーパーモデルたちによって健康と美容のために注目され、

日本へ「マクロビオティック」という呼称で逆輸入され、広まりました。

そんなマクロビオティック料理が食べられる場所が、

千葉県いすみ市にあると聞き、行って参りました。

「Brown's Field」と呼ばれるその場所では、

雑穀やお米、オーガニック野菜などを生産し、

マクロビオティックの理念に基づき生活が営まれています。

金土日には、カフェもオープンし、その食を味わうこともできます。

見た目がとってもキレイなこのプレートは、肉や魚、乳製品を一切使っていませんが、

発酵食品や自然塩を使った味つけはしっかりとしたもので、お腹もいっぱいになりました。

また、砂糖未使用のガトーショコラなんていうのも絶品です。

こちらを営むマクロビオティック料理研究家の、中島デコさんにお話を伺いました。

もともと東京ご出身のデコさんですが、5人の子供をオーガニック食品で育てるには、

東京は物価が高すぎると考えたそうです。

何も、このまま東京にいる必要はない。

そして、自給自足可能な移住先を探すなか、千葉県のいすみ市に辿り着いたのだそう。

東京の都心から越してきたデコさんに不便がないか尋ねてみました。

「不便を感じることは何もないですよ。友達みんなが嫌っていうほど遊びに来てくれるし、

ここには都会になかった、降るような星や、鳥の鳴き声があるから」

また、こうも話してくれました。

「田舎に住むには、広い意味でのコミュニティが大事。

全部自分たちでやるのではなく、みんなでやればできる。

昔は近所の人と、お醤油の貸し借りをしたりして、ある種共同生活をしていたようなものが、

今の時代では、お隣さんの顔も知らない。

だけど実際、各家庭だけで生きていくのは難しいですよね」

希薄なご近所付き合いの都会で生活していた私たちにとっては、

ハッとさせられる言葉です。

「でもまずは、健康な体と、人に使われることなく、

自分主体で周りとつながり合って生きていく術を身に付けることが大事かな」

今回、中島デコさんのお話を伺ってみて、すべてはつながっているのだなと感じました。

デコさんが今のくらしを実現させているのは、「マクロビオティック」と出会い、

自分の食生活を見直すところから始まったのです。

食のことを考えると、体が変わる。

体が変わると、精神が変わる。

精神が変わると、いずれ行き着く先が変わる。

自ら描いたくらしを実現させている彼女の言葉は、説得力がありました。