「ものづくり」カテゴリーの記事一覧

マスキングテープの舞台裏

生活のあらゆるシーンで活躍してくれる、マスキングテープ。

シンプルな文具や雑貨、ギフト用ラッピングなど、使い方次第で

彩り豊かなオリジナルのグッズを生み出すことができます。

今では文具店や雑貨店、書店など、

私たちの身近なお店でも手に入るようになりましたが、

その仕掛け役が、岡山県倉敷市にある、一軒の工業用テープの専門メーカーでした。

カモ井加工紙株式会社は、1923年にハイトリ紙の製造からスタート

(岡山ではハエのことをハイというそう)。

その後、時代の流れに合わせて、粘着技術を生かした

養生(ようじょう)テープ(=マスキングテープ)の製造も手掛けるようになります。

養生(マスキング)には、"包み隠す""覆い隠す"などの意味があり、

養生テープとは塗装などの際に、作業部分以外を汚さないために貼る、

保護用の粘着テープのこと。

それまで工業用のテープとして販売してきた

カモ井加工紙のマスキングテープでしたが、

ひょんなことから、現在の雑貨としての地位も築くことになります。

「当社のマスキングテープ『mt』のはじまりは、2006年に届いた1通のメールだったんです」

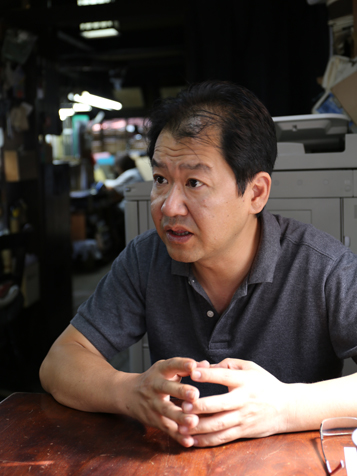

とは、専務取締役の谷口幸生さん。

メールは、マスキングテープの熱烈なファンだという東京の3人の女性からで、

マスキングテープが作られている工場を取材したい、という内容だったそう。

初めての消費者からの要望に社内で対応に困っていると、

同じ女性たちから、今度は1冊の手づくりの本が送られてきました。

「他のメーカーのものとも比較しながら色の話や文字の書きやすさ、

自分たちのマスキングテープの使用例など、

徹底的にユーザー視点で研究がされていました。

これはただ者じゃないなと思って、お会いしたくなりましたね」

こうして彼女たちの工場取材は実現し、

「柄ものを作ってほしい」という要望を残して帰りました。

しかし、それまで工業用テープを大量ロットで生産してきたカモ井加工紙が、

すぐに雑貨用のマスキングテープを作るには至らなかったといいます。

「当時、工業用テープの売り上げが順調ななか、

多品種少量生産の雑貨用テープを手掛けることに対して、

社内の理解を得るのが大変でした」

mtの立ち上げに最初から関わってきた、

広報・企画担当の高塚新さんは、そう当時を振り返ります。

「テープの技術には絶対的な自信がありましたけど、

雑貨用になると、パッケージや販路など、ノウハウが全くありませんでしたから」

それでも工場見学の際に女性たちが興奮していた様子が忘れられず、

数ヵ月後に連絡を取り、2年という年月を経て

2008年3月にマスキングテープ「mt」を発売しました。

発売から6年、生み出されたmtの柄は1000を超え、

日本のみならず、フランス、台湾、オーストラリアほか、世界中で愛されています。

そんなmtの魅力は、選ぶ楽しみのあるデザインはもちろん、

「手で簡単に切れる」「貼って剥がせて繰り返し使える」「文字が書ける」など、

多様な機能性にもあります。

そして、そこには日本の和紙の性質が関係していました。

「最初から狙って使ってきたわけではないと思うんですが、

和紙は繊維を長くすいているから、薄くてしなやかな強度があります。

ただ、和紙は湿気などの気候の違いで、すぐに伸び縮みするため、

毎日カットする機械の幅をミリ単位で調整する必要があるんです」

と、作る難しさを製造課の古江係長が教えてくださいました。

今回工場を見学させてもらって目についたのが、

工場内の様々な場面でmtが活用されていたこと。

実は、カモ井加工紙では定期的にファクトリーツアーを開催しており、

一般ユーザーが生産現場を見学することができます。

工場内での機材やロッカーにデコレーションされているmtを見て、

使用の想像の幅が広がることもそうですが、

ファクトリーツアーの効果を谷口専務は次のように語ります。

「黙々とものづくりをしていた現場に、ある日突然ユーザーが来る。

すると直接、ユーザーの反応や声を聞くことができるんです。

ただ作るのではなく、ユーザーの気持ちを知りながらものづくりをしていきたいですね」

また、カモ井加工紙は積極的に

国内外で展示会やワークショップなどのイベントを行い、

ユーザーにmtを体感してもらう場も提供しています。

「私たちは従来、工業用製品のメーカーなので、使う用途を決めたがる傾向があります。

ただ、mtについては用途を決めなかったことがよかったんでしょうね。

お客様からの要望でその幅がどんどん広がっています」

高塚さんがそう話すように、mtは自転車や窓、

さらには車のデコレーションにまで、その装飾の対象はとどまることを知りません。

和紙でできているというと、水には弱いイメージがありますが、

特殊な和紙を使用しているため、

mtは貼った後に水に濡れても問題ないんだとか。

最近では、水を抜いた噴水にmtでデコレーションをしてから水を戻した、

mt噴水なるものも登場したといいます。

自分たちの"粘着技術"という得意分野を生かして、

雑貨用のマスキングテープという新たな市場を作り出した、カモ井加工紙。

その裏に一般ユーザーの声があり、

そこに真摯に向き合いながら歩んできた結果が、

今の世界中から愛される商品「mt」につながっているのだと知りました。

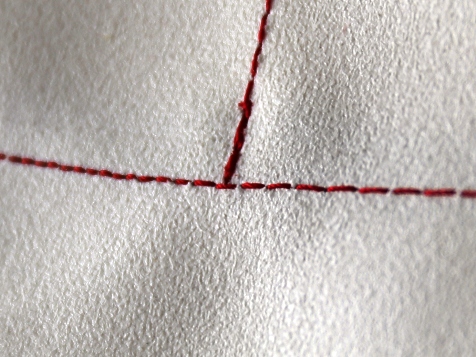

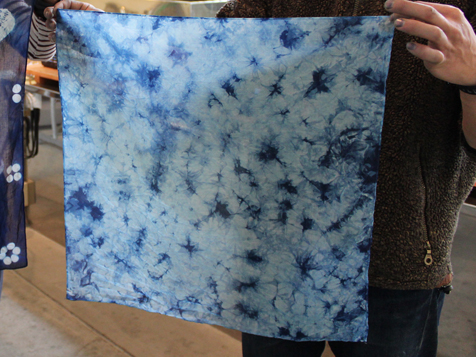

未来へ向かう、大槌復興刺し子プロジェクト

毎週、火曜日と水曜日になると、

岩手県大槌町(おおつちちょう)のとある民家に女性たちが集まってきます。

「刺し子会」と呼ばれるその日、

女性たちは自身が手掛けた刺し子の商品を持ち込みます。

刺し子とは、手芸の一種で、布地に糸で模様を刺繍して縫いこむこと。

震災後の避難所では、女性たちの仕事があまりなく、

やることがない状況でした。

そんななか、東京から来ていたボランティアが主となり、

「針と糸さえあればできる刺し子をやろう」と、

2011年6月から刺し子の制作がスタート。

「大槌復興刺し子プロジェクト」と名付けられたこの活動は、

現在も継続しており、これまでに累計180名、

20~80代の刺し子(作り手)さんが関わってきました。

2012年からプロジェクトに参加している金崎美枝子さんは、

もともと洋裁学校出身。

「刺し子自体は初めてだったけど、自分の服や子どもの服は

昔から自分で作っているんですよ。

刺し子は細かい部分が難しいけど、おかげさまで助かっています」

と話してくれました。

毎週恒例となった刺し子会は、刺し子さんたちの交流の場でもあり、

放課後にスタッフのお手伝いをしてくれている、刺し子さんのお子さんの姿も。

なんと勉強よりも刺し子のお手伝いの方が楽しい、とか!

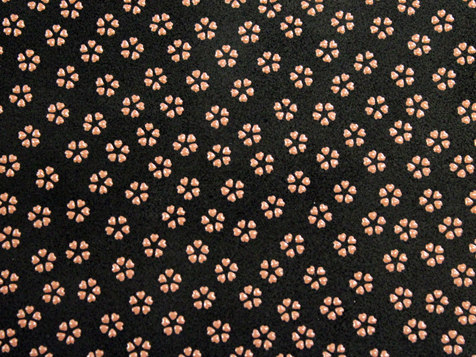

女性たちが手掛けた大槌刺し子は、

ネットショップやイベントなどで実際に販売され、

女性たちの生活再建の促進に一役買っています。

そんな大槌刺し子をよく見てみると、

その多くに「かもめ」がデザインされていることに気付きます。

かもめは大槌町の鳥で、日常のくらしに取り入れやすいようにと、

一般的な刺し子に多い伝統柄だけでなく、少しポップなデザインに仕上げているそう。

また、限られた人だけでなく、より多くの刺し子さんに関わってもらいたいという想いと、

幅広い層の人に手に取ってもらいやすいように、

価格を抑える意味でも、刺し子の分量を調整しているといいます。

現在、プロジェクトの運営は、NPO法人テラ・ルネッサンスが行っていますが、

運営スタッフには、元刺し子の女性たちもいます。

「外の人が大槌に来て仕事を作ってくれているのに、

地元の私たちがやらないわけにはいかないですよね。

刺し子作業のほかに、アイロンがけだけでも手伝えたらって、手を挙げました」

1年前からスタッフとして働く佐々木加奈子さんは、そう話します。

この仕事をするようになって、

パソコン作業を初めて学んだという加奈子さんですが、

今では在庫管理を任されるなど、大活躍の様子。

また、別のスタッフも刺し子をしながら胸の内を語ってくれました。

「中学生の時にミシン針を指に貫通させたことがあって、

それ以来、トラウマで裁縫はやってこなかったんです。

今は自分なりにうまくいったと思えた時が満足。

この機会がなかったら、刺し子の面白さも知らないままでしたよ」

高校卒業後、北上市に出て製造業で働いていた佐々木静江さんは、

震災を機に出身地の大槌町に戻ってきたそう。

居酒屋で働いており、子どもたちとコミュニケーションが取れないことから

昼間の仕事を探していた時に、刺し子の仕事と出会いました。

「工場でも居酒屋でも言われたことをやるだけの仕事でした。

今は自分で考えて仕事をしていて、

仕事のやりがいってこういうことなんだなって、初めて感じています。

年配の方とも話をする機会ができて、

娘のように接してもらえることがうれしいですね」

このように地元の女性たちに根付いてきている、大槌刺し子の仕事。

プロジェクトマネージャーの内野恵美さんは、

今後について次のように語ります。

「今後は復興支援としてではなく、モノの良さで買ってもらえるように、

素材にもこだわり、もっと岩手らしいプロダクトにしていきたいです。

刺し子の可能性は布以外にも展開できて幅広いはず。

まずは、"大槌=刺し子のある町"というブランディングをしていきたいですね」

実は、大槌復興刺し子プロジェクトでは、

無印良品とも共同で商品づくりをしました。

無印の店舗に並んだことで、刺し子さんには、

離れた場所にいる子どもや孫たちから連絡があるなど、反響があったといいます。

女性たちの笑い声と穏やかな時間が流れる刺し子会を後に、

帰り際、内野さんに大槌町の中心地が一望できる場所に

連れていってもらいました。

ふと空を見上げると、太陽に向かって飛んでいく一羽のかもめ。

なんだか大槌町の刺し子プロジェクトを応援しているかのようでした。

南部裂織

「バブルの頃は恥ずかしいものだったんですよ。

貧しい現金収入のない人が古布を裂いて織っていたものなので」

ここ数年、エコの観点からも世間で再び注目されている

「裂織(さきおり)」についてそう語るのは、

青森県十和田市にある南部裂織保存会の事務局長、小林輝子さんです。

裂織とは布を裂いて緯糸にして織った、織物のこと。

布を大切にする女性の知恵から生まれたもので、

そうした織りは全国および海外でも見ることができます。

寒冷な気候のため、綿を栽培できなかった雪国青森では、

麻布がメインで、冬にはそれを重ねて刺し子をして防寒していました。

明治26年鉄道の開通以降に綿が入ってくると、

経糸に木綿糸、緯糸に古布を使い、こたつ掛けや帯を織ったといいます。

「南部には赤い裂織が多かったのですが、

それは暗い家に少しでも明るい光を、という母親の家族に対する愛情の表れでした」

また、こたつ掛けの縁も赤色で作られることが多かったそうですが、

それは昔炭を使ったこたつだったため、

火事にならないように、という"おまじない"の要素も含まれていたとか。

さて、南部裂織保存会の話に戻りますが、保存会は1975年に、

故・菅野暎子さんによって発足されました。

菅野さんは1971年、叔母の形見分けの中にあった裂織の帯に出逢い、

それが地元で織られたものだと知ります。

そして、そこから消滅しかけていた裂織のルーツと、

技を教えてもらえる師を求めて訪ね歩きました。

1年かけてようやく織り手に出会った菅野さんですが、

最初は「お金にならないからやめておきなさい」と拒まれたそう。

昭和初期頃までは各家庭で織られていた裂織でしたが、

その頃、地元の人に裂織は"ボロ織"と呼ばれ、

周りからは見向きもされていなかったのです。

それでも菅野さんは東京の手織り教室に通い、惚れ込んだ裂織の技術を研き、

南部裂織保存会を設立して、自宅で裂織教室を開くなど

裂織の普及に心血を注ぎました。

2002年には、より多くの方に南部裂織を体験してもらえるように、

道の駅の隣に「南部裂織の里」をオープン。

現在、高い天井の梁の見える広々とした工房内には、

過去30年以上にわたって、農家の納屋や古い民家などから

菅野さんが集めた地機(じばた)が70台も並んでいます。

ちょうど教室に来ていた生徒さんの織りを拝見させていただくと、

なかなか一筋縄ではいかない様子。

地機では、「腰当て」という布を文字通り腰に当てて、座って織るのですが、

自分自身が機の一部になって、手だけでなく足も使っていくのです。

「無心で織って、キレイなものが出来上がる。

ここは女性たちの和みの場でもあるんです。

芸術家を養成するのではなく、あくまで裂織を伝え、つなげていく場所です」

小林さんはそう話し、保存会の合言葉をご紹介くださいました。

『暮らしに創る喜びを 手仕事の温もりをいつまでも』

「裂織は京都の友禅のように雅な文化ではないけれど、

とっても華やかですよね。

十和田は自然が豊かで、色彩溢れる環境です。

私自身、知らないうちに"美"に対する意識が育てられたと思っています」

その日、たまたま工房を訪れていた小林さんの娘である、

小林ベイカー央子(ようこ)さんにも話を聞くことができました。

央子さんは、仕事の傍ら「裂織3Gプロジェクト」を運営。

裂織にアートなスパイスを効かせ、

新しいプロダクトを生み出すというプロジェクトです。

3Gは3つのジェネレーションのことを表し、

十和田で活動する南部裂織保存会(60代)と、

プロのデザイナーやクリエイターからなる姉部(40代)、

そして、美大生を中心とする妹部(20代)で構成されています。

そんな裂織3Gプロジェクトからは、

普段づかいがしやすいバッグやネックストラップなどの

プロダクトが開発されていました。

「叔母の家に行くと、ボロ布がたくさん置いてあったのを覚えています」

実は、央子さんの母である、事務局長の小林さんは

保存会の創設者である、菅野さんのお姉さんだったのです。

「妹の菅野暎子は子どもたちに裂織の素晴しさについて伝えていきたい、

という想いで活動していました。

今では市内の中学生はほとんど、裂織を体験しに

ここに来ているのではないでしょうか」

活動当初は、反対していたという小林さんですが、

後に保存会の事務仕事を手伝うようになり、

今では妹の菅野さんの遺志をしっかりと継いで活動されていました。

古くなった布を一度裂いて、それを新たに織って作り上げる裂織は、

個性豊かですべてが一点物。

美しく温もりのあるこの織物が、

かつて"ボロ織"と呼ばれていたとは信じ難いほどです。

ものがなかった時代に、

古の女性たちの、ものを大切に使い続ける創意工夫から生まれた裂織には、

時代が変わった現代でも、

女性たちの想いがたくさん詰まっているように感じました。

浄法寺の漆掻き

「仕事場は山奥なんで、車体の高い車でいらしてください」

事前にそう言われていた意味を、

現地に着いて、ようやく理解するに至った私たち。

漆掻き職人、猪狩史幸(いがりまさゆき)さんの走らせる軽トラは、

ぐんぐんと未舗装の山道を奥へと入っていきます。

普通の軽自動車で来たことを後悔するも、時すでに遅し。

なんとかたどり着いた先は、人里離れた山林でした。

ここは岩手県二戸市、浄法寺(じょうぼうじ)町。

国産漆の約8割を生産する一大産地です。

「静かでしょ。漆掻きの職場は孤独なんですよ(笑)」

そう話す猪狩さんの周りには、

まるで何かの模様のように傷付けられた木々の姿がありました。

これが猪狩さんの仕事相手、漆の木です。

「木を慣らすために、初めは傷口を小さく、だんだんと広げていくんです」

そう言いながら、おもむろに仕事を始められた猪狩さんは、

次から次へと漆の木に向かい合い、傷を付け始めました。

毎年、6月上旬から始まる漆掻きの仕事。

訪れた7月上旬は、5本目の傷を付ける頃でした。

「一気に深くて長い傷を入れても、漆は採れますが、

木の寿命が縮まってしまう。

木と長く付き合っていくための先人からの知恵ですね」

ほどなくして、傷口からにじみ出てきたミルクのような液体。

これこそが漆器などに塗られる漆の正体でした。

これは木が傷口を守るために出すもので、

触れたり、近づいたりするだけで肌がかぶれることも。

こうした性質から、古の人たちは、

漆には邪悪なものを寄せ付けない力があると考えていたそうです。

この涙ほどの液体を、猪狩さんは余すことなくヘラでかき集めていきます。

1本の漆の木から採れる量は年間約200ml、わずか牛乳ビン1本分ほど。

一つの椀に塗られるのが30mlほどですから、

一滴一滴が貴重で、かけがえのない木からの贈り物です。

「中国では、木に漆の樹液が溜まるような仕掛けをするようで、

それだと雨など、不純物も混じってしまう可能性があります。

日本の作業は、きめ細かくて地道ですよね」

もともと、サラリーマンという経歴を持つ猪狩さんは、

いつからか漆器の魅力の虜となり、初めは輪島で漆塗りの勉強に。

そんななか、自らが塗っている漆を掻くための職人が、ほとんど高齢ということを耳にし、

6年前、浄法寺の漆掻きの道に飛び込みました。

漆の生息に適した山間地の浄法寺には、他に目立った産業がなかったことから、

漆掻き職人が多く残っていたそうです。

「ただ、塗る側としては、日本産の漆は野性的で扱いにくいんですよ」

と、猪狩さん。

それでも、"素性の見える漆"を掻き続けたいというのは、

長い歴史のなかで必要とされてきたものだから、という確信からでした。

古くから汁椀や塗り箸など、和食器に用いられてきた漆。

函館で約9000年前の漆塗りの副葬品が出土するなど、

日本人と漆の歴史は古く、密接なものでした。

漆は、吸水性がある木地の器を、長く使い続けるために、

必然的に用いられるようになったと考えられています。

また、江戸時代、接着力のある漆は、

割れてしまった陶磁器の修復にも用いられるようになりました。

金継ぎとよばれる金粉をまぶす手法で、割れ物に美を見いだし、

わびさびとして楽しんでいたことも興味深い話です。

しかし、明治期以降、中国産の漆の流入や、

ウレタン樹脂などの代用品が増えると、国産漆の需要は激減。

日光東照宮や京都金閣寺など、文化財修復時の特需によって、

浄法寺漆は需要をつないできたといいます。

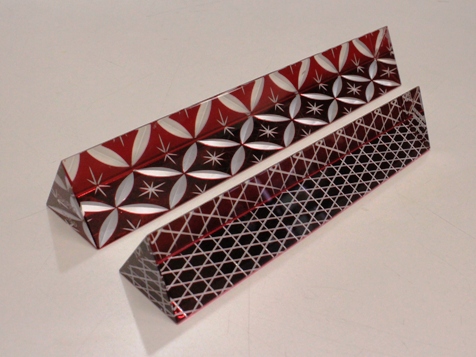

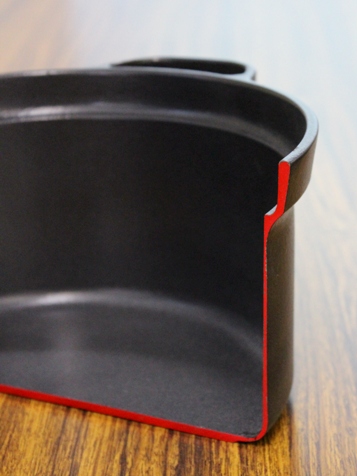

最後に、自ら掻いた漆で、塗りまでを仕上げた

猪狩さんの器を見せていただきました。

漆器は完成するまでの工程が多いことで知られていますが、

漆掻きという木と漆の狭間を行き来するような職業をしている猪狩さんらしく、

赤や黒の顔料を加えずに、採取した漆そのままを5回塗り重ねて器が作られています。

「漆器は技の方ばかり追求されていきましたが、

漆そのものについて追求していくことも大切ではないでしょうか」

その奥深い輝きには、しばらく目を奪われるほどでした。

「なくなるべき産業なら、なくなればいい。

ただ、漆は奥深いもの。その深さを知ってしまった今、

それを後世につないでいくのも僕の使命だと思っています」

漆の効能を知り、その力を最大限生かした日本人。

「漆」という漢字のなかに、木と水と人という文字が隠されていることも、

人と漆の関わりを象徴しているかのようです。

猪狩さんのような漆の伝道師がいる限り、

その文化が引き継がれていくことを確信しています。

[関連サイト]猪狩さんのHP「漆掻き 猪狩」![]()

EAST LOOP

胸元を飾る、ハート型のブローチ。

これは東日本大震災後にいち早く始まった、

「EAST LOOP」と呼ばれる、ものづくりのプロジェクトで作られたものです。

2つのハートが重なったこのブローチは、

作り手と使い手がハートでつながっていたい、

というイメージから作られました。

「私自身が阪神淡路大震災で被災しています。

それもあって、東日本大震災後はフラッシュバックで

しばらくまいってしまっていました。

ただ、自分にできることを考えた時に、それはものづくりによる支援だと思って」

EAST LOOPプロジェクトを立ち上げた、株式会社福市の代表取締役、

高津玉枝さんは、そう当時を振り返ります。

「世の中で光の当たっていない素敵なものを紹介していきたい」と、

雑貨を中心とした売り場のプロデュースやPRなどを手掛けていた高津さんは、

90年代後半に"フェアトレード"の概念に出会います。

フェアトレードとは、開発途上国の原料や製品を

適正価格で継続的に購入することで、

生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易の仕組み」のこと。

その頃、フェアトレードの商品は、

その分野に興味がある人だけがターゲットでした。

高津さんは、そうではなく、全くフェアトレードを知らない人に届けようと、

大手百貨店や雑貨店に売り場を展開。

2006年に福市を設立し、

2008年から本格的にフェアトレード商品の取り扱いをしています。

「現地にもともとあったものを日本人向けにアレンジすることが仕事です。

現地に負荷をかけすぎず、ブーム性を作らないで

細く長く展開できるように努力しています」

そう話す高津さんが震災後に思い出したのが、

ネパールのタルー族に言われた、

「自分たちで生きていきたい」という言葉でした。

「それは震災で被災した人も同じで、生きている意味を感じるためには、

施しを受けているだけではダメなんです」

高津さんは震災から1ヵ月後の4月中旬に現地入りし、

東北の人と初めて接点を持ちました。

しかし、その時期には、高津さんの構想は時期尚早であり、

「君は被災者に仕事をさせる気か」と言われてしまったそう。

それでも、自身の経験から

「被災者にも何かすることがないと、

すべてがネガティブな方向へいってしまう…」

と高津さんは危惧し、翌5月に再訪。

岩手県遠野市のNPO法人「遠野山・里・暮らしネットワーク」が

現地パートナーとなり、

あとは何を作るかが議論の観点となりました。

そこで高津さんが考案したのが、

「1人で完成できるもの」「作り手のペースで作れるもの」「高く売れるもの」

の3点を軸に据えた、ニット製のブローチでした。

「これなら、糸とかぎ針だけあれば、場所を選ばずにどこでも作れます。

失敗したらほどいてやり直せるのも、

作り手に負担がかからずによかったことですね」

沿岸部の女性を中心に、

最初は20人ほどの作り手からスタートしたプロジェクトも、

これまでに約200人が参加。

出来上がったブローチの裏には、作り手の名前が刻まれていて、

商品代金の50%が生産者グループの収入になります。

作り手の女性からは「生きる力になった」「このお金で美容院に行ける」

などの声が多数上がってきたといいます。

また、「可哀想だからではなく、かわいいから手に取ってもらいたい」

とこだわって作ったブローチなどは、これまでに7万個以上がお嫁に行きました。

「消費者のマインドを少しだけ動かせたかなと思っています。

買い物が自分のためだけでなく、

必ずその裏に作り手さんがいることを知るキッカケになったらうれしいです」

と高津さん。

と同時に、以下のようにも話し、

すでに次なる展開に行動を移していました。

「チャリティーグッズはどんなに頑張っても10年後には売れません。

また、東北に行った際に、震災以外でも仕事がなくて困っている現状を目にして、

東北発の新しい手づくりブランドを作らなきゃと思って」

2013年9月には、「被災地の支援」から「被災地の自立」へとステージアップを目指し、

遠野山・里・暮らしネットワークを中心とした生産者グループに、

これまで福市が担ってきた役割の多くを移管。

また、今年の7月1日より、新たに設立した

合同会社東北クロッシェ村に事業移管し、

ここで新たに活動をすることにしていました。

ちなみに、東北クロッシェ村は、

編み物を得意とする女性たちがその技術を活かして、

企業のOEMなどマーケットニーズに合わせた製品を手掛ける会社です。

「遠野ではジンギスカンが名物なのを知っていますか?

それは、昔から『ホームスパン』が盛んで、羊がいたから。

そんな遠野に"ニットミュージアム"を作るのが私の新たな夢なんです。

ミュージアムができれば海外からも人を呼べるし、

人々がそこへ足を運ぶキッカケになる」

東日本大震災を機に始まった、EAST LOOPプロジェクトでは、

形を変えながらも、東北の地に根ざしたものづくりが継続されていました。

OCICA

三陸海岸の最南端に位置する、宮城県石巻市・牡鹿半島(おしかはんとう)。

リアス式海岸に囲まれた半島全域が山地で、

その名の通り、鹿が多く生息しています。

「神聖な動物として崇められている金華山の鹿が、

泳いで牡鹿半島に渡ってきたといわれているのよ」

牡鹿半島の西岸、牧浜に住む阿部たい子さんが、

包み込むような笑顔で、私たちを迎えてくれました。

「牡の鹿にだけ生える角は、1年に1回生え変わるの。

そんな鹿の角は、昔から水難・海難のお守りだったんです」

阿部さんはそう話しながら、

輪切りにされた鹿の角を、入念に磨き始めました。

阿部さんが作っているのは、

「OCICA」と呼ばれるアクセサリー。

鹿の角をドリームキャッチャーに見立て、

良い夢を運んでくれるよう、復興への祈りが込められています。

「牡鹿半島」という名前を象徴するようなモノづくりが始まったのは、

2011年の東日本大震災がきっかけでした。

太平洋に面した東岸の、ホタテやホヤ漁などに対して、

石巻湾に面した西岸は、昔からカキの養殖業が盛んな地域。

しかし、震災の影響で漁はストップ。

養殖施設も加工施設も津波で壊滅し、再建の目処も立たないなか、

行く末が見えず、途方に暮れていた人も少なくなかったといいます。

そんな折、漁を支えてきた働き者のお母さんたちに、

少しでも仕事を創出したいという想いから立ち上がったのが、

「OCICAプロジェクト」でした。

ここにしかないモノを用いて、お母さんたちが手掛けられるもの、

ということで、最初に作ったのは「鹿の角のストラップ」。

「ただ、初めはどうしても"手作り品"の域から抜け出せなかった」

と、OCICAをプロデュースする一般社団法人つむぎやの

現地コーディネーター斉藤里菜さんは、当時を振り返ります。

「復興のためのモノづくりではなく、

本当に市場で受け入れられるものなのかが大切だと思っています。

そのためにイベント等で展示販売して、お客さんの反応を見ていきました」

そんななか出会ったのが、横浜のデザイン事務所「NOSIGNER」。

社会的意義を踏まえたデザイン活動を続ける彼らによって、

鹿の角に、細くて丈夫な漁網の補修糸を用いたアクセサリーが考案されたのです。

鹿角と漁網は、牡鹿半島では身近な素材。

できるだけシンプルな制作工程も、年齢幅の広い浜の女性たちに配慮されたものでした。

こうして生み出されたOCICAは、

1年間で2000個以上も販売されるほどの人気商品に。

漁網とは思えない鮮やかなカラーが、

耳元や胸元を華やかに彩ります。

最初からこのプロジェクトに参加していた阿部さんは、

「身近にある素材で素敵なものができてとてもうれしい」

と話します。

「糸ノコなんかも初めはうまくできなくてね。最初の頃できなかったことも、

だんだんとできるようになっていくのが楽しいです」

こうして牧浜のお母さんたち一人ひとりが、

使い手に「幸せになってほしい」と想いを込めながら、

作り上げられていくOCICA。

商品は一つひとつ、作り手さんの屋号の印が押され、

売れた分の一部がお母さんたちの収入に直接つながっています。

これも、カキ養殖の時に浮き輪に屋号を付けることから、

活かされた知恵でした。

「これを主な生業として暮らすのを目指しているのではなく、

公民館に集まってのOCICAの作業日の後、決まって催される、

お茶っこ(お茶会)が楽しいから続けてるのよね」

と話す阿部さん。

実際に、隣の浜の人とも仲良くなって、

道で会ったら挨拶したり、お茶を飲むようにもなったそうです。

OCICAは単なるモノづくりのみならず、

コミュニティを再興することにもつながっていました。

「多いときには12~13人ほどいた作り手さんも、

カキ養殖が再開した今は、4~5人になりました。

これも復興している証だから、寂しくはありませんよ」

震災前、カキ養殖が主要産業だった土地に、

地元の資源を使った新たな生業を生み出したOCICAプロジェクト。

震災というきっかけですが、

他の土地においても参考になる事例が、

東北では次々と生まれているように感じました。

石巻工房

「電気もガスも水道も止まって、何もなくなったとき、

生き延びていくために、どのように行動しますか?」

そう問いかけるのは、石巻工房の千葉隆博(ちばたかひろ)工房長です。

「ある居酒屋は、店主自らが店を直して、いち早く営業を再開していたんです。

結局、DIYできた人が一番、復興が早かったんですよね」

東日本大震災によって、未曽有の被害を受けた石巻市。

石巻工房は、そんな石巻市の商店街で、

東京のデザイナーを中心とした有志から提供された補修道具や木材を基に、

復旧・復興のための誰もが自由に使える公共的な施設としてスタートしました。

「当時、"待ち得"って言葉がありましてね。

待っていれば色々もらえるので、被災者は待ちの姿勢になっていたんです。

ただ、そうなると人間ダメになっていくんですよ」

そう当時の様子を振り返りながら、

いつまでも支援に頼りきりの状況に、危惧を覚えていたと話す千葉さん。

そんななか、当初から支援に入ってくれていたアメリカの家具メーカー、

ハーマン・ミラー社による支援の姿勢に、ヒントを得たといいます。

「魚を与えるんじゃなく、釣り方を教える」

その姿勢こそが自立を促す、と考えた石巻工房では、

当時、外でビールケースに座って話していた仮設住宅で、

ベンチづくりのワークショップを催します。

材は、レッドシダー協会より提供してもらった、カナダ産のレッドシダー材。

よくウッドデッキなどに用いられる木材です。

「レッドシダーは、耐久性が高く腐りにくい。

被災直後の現場では、外で使うケースが多く、

必然的に強度と耐久性のある材が求められたんです」

こうして、地元の人たちと需要や技法を検証しながら

生み出された数々の製品。

これらが、現在の石巻工房の製品のベースとなりました。

コンセプトは「スモール・アウトドア」、

シンプルで簡単ながら、頑丈で機能的なデザインです。

「外でも使い倒せる家具は、意外とありそうでなかった」

と千葉さんが話すように、

石巻工房の家具はコンパクトで、簡単に運べるように軽い。

仮設住宅では、自分たちで作ったベンチに座りながら、

街の未来を思い思いに語り合ったそうです。

また、「"考えるスキを残しておくモノづくり"も大切」と

千葉さんは語ります。

「すぐ使えるものばかりだと、ユーザーは何も考えなくなってしまう。

石巻に自衛隊が到着したのは震災から4日後でした。

自ら考えて行動しないと、サバイバルできないんです」

石巻工房で用いている木材が無垢なのも、

自分で塗装するもよし、傷ついたら削るもよしという意味からでした。

石巻工房のロゴマークが、途中で囲いが切れているのも、

そんな想いを象徴しているかのようです。

「これまで石巻は他の地方都市同様に、閉塞感に包まれた場所だったんです。

これからの石巻は開かれた場所でありたい。

そんなメッセージも込め、右上の枠に穴を開けています」

実際、石巻工房には、県内外からの雇用を受け入れ、

常時5人のスタッフが働いています。

最近、引っ越したばかりという工房は、以前の5倍の広さになり、

今後も「市民のDIY工房」としての機能を持ちつつ、

石巻に来たら、必ず立ち寄りたくなる場所にしたいと話します。

「被災地に来てもらったとき、(被災者のために)何かしてあげようというのではなく、

もし自分自身が被災したらどうするかをシミュレーションしてもらえる。

そんな場所として、石巻工房は機能していけたらと思っています」

自らの経験と教訓から生まれた石巻工房。

地元の人の自立のための工房としてはもとより、

地域を活性化する起爆剤として、歩み始めています。

FUNADE~結日丸~

石巻市街の中心に、一際目をひく一軒のお店があります。

「FUNADE studio」という名のそのお店に一歩足を踏み入れると、

そこには眩いばかりの世界が広がっていました。

「FUNADE studio」は、仲間から"テツ兄"と慕われる、

田中鉄太郎さんが手掛けるオリジナルブランドのお店。

京都で日本をテーマにした、グラフィックデザインの服づくりをしていた田中さんは、

震災後、居ても立ってもいられずに、石巻にボランティアに来ました。

瓦礫の処理が終わった頃、自然とものづくりを活かした支援をしたい

と思うようになったといいます。

「復興に甘えずに、ずっと続けていくためには、

この地にあるものを活かさないといけないと思って」

そう話す田中さんが素材を探すなかで出会ったのが、1枚の布でした。

泥まみれになりながらも存在感を放っていたのは、

色とりどりに美しく染め上げられた「大漁旗(たいりょうばた)」だったのです。

大漁旗とは、漁に出た漁船が大漁で帰港する際に船上に掲げる旗のこと。

また、新しい船の進水式で、ゆかりのある人たちから豊漁と海上安全を祈って

船主に贈られる「祝い旗」でもあります。

かつては大漁旗を揚げる様子をよく見ることができたそうですが、

昨今では進水式以外にはあまり使われず、

それでも捨てることはできずにしまっておく人が多いとか。

大漁旗を求めて沿岸部を走った田中さんは、

2日間で約300枚の大漁旗を漁師さんたちから譲り受けました。

「その時点でこっちに居続けることが決定しましたよね。

2011年の9月後半には京都の家を引き払って、

正式に石巻でものづくりを始めました」

大漁旗という伝統ある素材をいかに日常に取り入れるか。

田中さんは試行錯誤をくり返しながら、

大漁旗を使ったオリジナルブランド「FUNADE~結日丸~」を立ち上げました。

そして、自分だけでものづくりを進めるのではなく、

知り合った浜のお母さんたちに作業をお願いしながら、一緒に作り上げています。

「働くことは経済的にも精神的にも自立につながる大切なことです。

浜のお母さんたちはいつも手を動かしていて、

台風なんかで働けないことが耐えられない。

仕事をお願いすることで、お母さんたちは生き生きしています」

生地そのものに存在感がある大漁旗。

2つとして同じものがない貴重な素材を余すことなく使いたいと、

田中さんたちはこんな商品も企画していました。

布を裂いてブレスレットの材料を作る際に出る、

残糸を使ったピアスです。

「大漁旗は東北に限らず、日本全国にあるもの。

今後もこの伝統ある大漁旗という素材を

カタチを変えて色々なモノにしていきたいですね」

一時的な支援のためのものづくりではなく、

初めから未来を見据えてきた、田中さんのものづくり。

その地にある素材を活かして、

現代のくらしのなかに取り入れやすいプロダクトに変換するというプロセスは、

どこの土地においても参考になるものづくりではないでしょうか。

そのブランド名の通り、

田中船長が舵をとる「FUNADE~結日丸~」が、

石巻から全国と出帆していました。

日田の理想的なものづくり

大分県日田市大山町。

筑後川の本流にあたる大山川が流れ、四方を緑に囲まれた山深い場所です。

ここは「梅の里」としても知られ、毎年3月上旬から一斉に花が咲き始め、

辺りは梅の花の良い香りに囲まれるそうです。

大山町では、当時政府が米の増産を推進していた1961年に、

米作には不適な山地の地理的特性を生かして、

作業負担が軽く、収益性の高い梅や栗を栽培する

「NPC(New Plum and Chestnut)運動」を開始。

「梅栗植えてハワイに行こう!」というキャッチフレーズを掲げて推進し、

その結果、実際に全国でも住民のパスポート所持率が高い町になったとか。

「平成8(1996)年に特産品である梅の古木を活用した

ものづくりをしようという話がありまして」

そう話す矢羽田匡裕(やはたまさひろ)さんは、

26歳でサラリーマンを辞めて、農協主体の「梅の木工房」に参加。

もともと好きだったものづくりの分野で、

地元でできることを探していた時に、木工の世界に入りました。

矢羽田さんはその後独立し、

現在は大山町で工房「ウッドアート楽」を営んでいます。

「前職は金型設計の仕事でした。

自分の作ったものがどう役立っているのかが見えにくかった。

今は自分がゼロから作ったものに対するお客様の反応が明らかで、

うまくできたら売れるというのが面白いですね」

そんな矢羽田さんの工房の入り口で目に留まったのが、

成人の背丈よりも高い枝の束。

これは剪定した梅の枝でした。

枝の形状をそのまま生かし、矢羽田さんが手掛けたのがお箸。

梅の木独特の赤茶色の木肌がそのまま残された、

シンプルながら存在感のある逸品です。

それまで剪定された枝は、燃料になる他は廃棄されていたそうですが、

矢羽田さんは木と向き合う際に次のように考えると話します。

「木工の師匠から2つのことを教わったんです。

1つには、育つのに100年かかった木だから100年使えるものづくりをすること。

2つには、限りある資源だから無駄なく使うということ」

矢羽田さんはその考えのもと、梅のほかに、桜や杉などの地元材も使いながら

オリジナル商品の開発やOEM生産も行っています。

「日田には"絞り丸太"という、幹の表面に

天然の凹凸模様を持つ杉があり、昔は床柱に重宝されていました。

山主から『せっかくいい木があるんだから、何かに使えないか』

という話があって」

"九州の小京都"と呼ばれる日田市豆田町にある、

日田産の家具や雑貨を取り扱うセレクトショップ「Areas(エリアス)」

のオーナー兼デザイナーの仙崎雅彦さんは、お店を始めた当初から

矢羽田さんにものづくりをお願いしてきました。

通常、木材は芯(年輪の中心)を残したままだと

後から割れてしまうという課題があります。

それでも、独特の美しい波状模様を持つ、絞り丸太の年輪に惚れた仙崎さんは、

どうにかできないかと矢羽田さんに相談。

すると、木を切ってすぐの生木の状態で特殊加工を施すことで、

割れを解決することができると分かりました。

「これは山と加工場が近くないと実現できないものづくりですよね」

と、仙崎さん。

特殊加工された日田杉の絞り丸太は、

矢羽田さんの手によってひとつひとつ削られ、カップへと形を変えていきました。

この絞り丸太のカップは内側の年輪ももちろんですが、

カップの外側には、樹の表面の出絞(でしぼ)模様が現れ、

天然木ならではの、自然が生み出す意匠を楽しむことができます。

「日本は世界から"森林破壊のテロリスト"と呼ばれているんです。

日本は森林保有率を豪語しながら、

一方で海外の木材を使って、海外の森に影響を与えている。

森を守るためには木を使うことが必要なので、

もっと自国の木を使えば、みんながwin-winになれるんですよ」

森林に苗木を植えてから15~20年ほど経った後に

一部の木々を間引く"間伐"という作業がありますが、

どうせ後から間引くのなら最初から少なく植えればいいと思うかもしれません。

しかし、仙崎さんの話によると、

最初から少なく植えてしまうと、後から使うのが難しい木が育つんだとか。

「通常の木も間伐材も、それぞれにメリット・デメリットがあり、

その両方を伝えていかないといけない。

日本の森林を活用していくためには、

1次・2次・3次産業が三位一体でやっていく必要があると思っています」

消費者の声を聞き、山主さんとも直接つながる仙崎さんが商品を企画し、

地元の木材を活用して、木工のプロである矢羽田さんがそれを形にする。

理想的なものづくりが日田では行われていました。

地域が誇り進化し続ける、久留米絣

経糸(たていと)または緯糸(よこいと)、

もしくは両方の糸の一部を前もって染めておき、

これを用いて織り上げて文様を表した織物、「絣(かすり)」。

文様の輪郭部分がかすれて見えるために「絣」という名が付いたともいわれています。

絣のような織りの技法は、東南アジアをはじめ世界各国に見られ、

日本国内でも各地で織られてきました。

「久留米絣は、久留米で語られている歴史だと、

偶然の発見から始まったといわれています。

200年以上前に、一人の少女が自分の藍色の服にあった白いシミに気付き、

糸をほどいて、そこから独自の絣の図案を考え広めたと。

女性の社会進出に寄与したともいわれていて、ロマンがありますよね」

そう話すのは、一瞬で目を奪われる久留米絣のシャツに身を包んだ、野口英樹さん。

久留米市で久留米絣の問屋を営む、株式会社オカモト商店の専務です。

野口さんいわく、久留米絣の生産量は現在、

昭和初期の最盛期の約1/20になってしまっていますが、

今も二十数軒の織元が存在し、絣が進化し続けているそう。

福岡県の「久留米絣」のほか、

愛媛県の「伊予絣」と広島県の「備後絣」を日本三大絣と呼びますが、

今でも産業として成り立っているのは、久留米絣だけだとか。

それは産地の風土と歴史にまつわる発展があったからでした。

福岡県南部の筑後地方には、九州最大といわれる筑後川が流れ、

豊かな土壌と豊富でキレイな水が、絣の生産に適していました。

そして、明治の西南戦争で全国から集まった兵士が国元へ帰る際に、

お土産として久留米絣を持ち帰ったことで、全国にその名が知られるように。

しかし、一方で、粗悪品も出回ってしまい、久留米絣の評判が下落。

それではいけないと鑑定所ができ品質チェックを行うようになり、

現在のような質の高い久留米絣になったといいます。

久留米絣は、図案製作、括り(くくり)、染色、織りなど

大まかに分けても30の工程があり、分業制でそのすべてが重要です。

久留米市周辺に点在する生産現場を、野口さんにご案内いただきました。

まず、久留米絣の命ともいわれる、糸の括り作業。

昔は職人の手によって行われていましたが、現在は機械によって生み出されています。

しっかりと糸で縛ることで、その部分が防染され、

織った際に美しい文様を表現できるのです。

続いて、染色の現場へ。

こちらの工房では、伝統的な天然藍を使った染色が行われていました。

「藍は生き物と一緒。

毎日かきまぜて様子を見てあげなきゃいけないから、なかなか遠出もできません」

染色歴50年の小川内龍夫さんは

毎日藍の状態を、舐めて確認するというから驚きます。

括り屋さん、染屋さんを経て織物工場に糸が届いても

すぐに織りの作業に移れるわけではありません。

経糸と緯糸の準備が必要になるのです。

なかでも、絣の文様がきちんと出るように経糸をそろえる

「荒巻」という作業(写真左下)は、絣の完成度を決める大切な作業だそう。

(写真左:経糸の荒巻作業の様子、写真右:緯糸のトング巻作業の様子)

そして、カシャンカシャンと活気のよい音を立てながら、

年季の入った織機が忙しく動いて、

経糸840本と緯糸240本が1枚の絣を生み出すのです。

「織れない柄はないですよ。

量産できるわけではないから、日々技術の進歩を心掛けていくことが、

後世へものづくりを残すことにつながると思っています」

そう胸を張る、野村織物の野村哲也さんの言葉が

産地の強さを物語っているようでした。

こうした各工程のスペシャリストの技の集結によって、生まれる久留米絣。

産地の特徴は問屋であるオカモト商店にもありました。

「うちは昔から異端児だったかもしれません。

両親の代から、生地だけでは勝負できないことを感じ、

自分たちで商品化をしてきたんです」

と野口さん。

兄で現社長の野口和彦さんと英樹さんの代になり、

オリジナル製品の企画製造と販売をより強化し、

今では全国に18店舗を展開するまでになりました。

「久留米絣は小さい頃から身の回りに当たり前にありました。

僕にとって白いごはんのようなものですね。

白いごはんがいろいろな料理に調理されるように、

絣もそれ自体は布だから何にでも形を変えることができる」

最近では、地元の靴メーカーと共同でスニーカーの開発をしたり、

パンツ感覚で使える現代風のもんぺのほか、

気軽に持てるバッグやポーチなどの小物を手掛けたりしています。

「今後も品質を追求して生地づくりを行いながらも、

絣を現代の日常に取り入れられるように、その可能性を探っていきたいです。

そうすることが、200年続いた久留米絣の、次なる200年への礎だと思っているので」

身近にあるとその価値になかなか気付きにくいものですが、

久留米絣にかかわる人たちは、その技術や質に誇りを持ち、

それを守るだけでなく、さらに発展させようとしていました。

この心意気こそが、ほっこりと温かく、透き通った美しさを見せる

久留米絣の魅力につながっているのかもしれません。

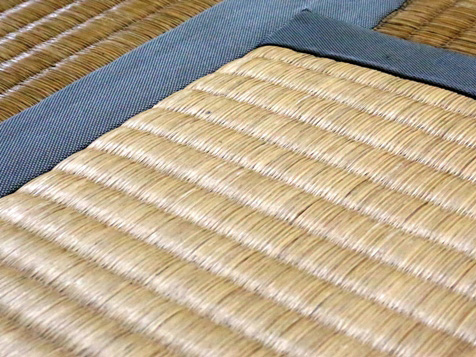

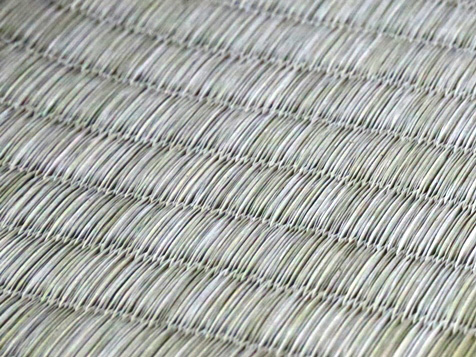

日本文化の畳とい草

今でも部屋の大きさを「○畳」と表現するように、

日本家屋と深い結びつきのある、畳(たたみ)。

中国大陸から伝わった多くの文化に対し、

畳は日本独自の文化として発展してきました。

一般家庭にも広く普及するようになったのは、明治時代以降の話で、

それまでは茶道の世界や、大名など一部の特権階級のみで使用されるものだったそう。

そんな畳の素材「い草」の一大産地が熊本県八代市。

全国の実に9割以上のシェアを占めています。

7月上旬、八代市千丁町を訪れるとそこには、

風に揺られ、ゆらゆらとなびくい草の絨毯が広がっていました。

辺りがまだ薄暗い夜明け前、

い草田には静寂を打ち破る機械音が鳴り響きます。

「陽に当たってしまうとい草はしおれてしまうので、

収穫は明け方か、夕方の太陽が沈む頃から行います」

この地で3代にわたって、い草を作り続ける農家、

坂井米夫(さかいよねお)さんに教えていただきました。

かつて"緑のダイヤ"とまで呼ばれていたい草は、

この界隈にも28軒ほど生産者がいたそうですが、

今残っているのは3軒のみ。

なかでも坂井さんは、20年ほど前から、

オーガニックのい草を栽培する希少な生産者です。

「ダイオキシンが社会問題になった時があるじゃないですか。

最も影響が少ないといわれていた農薬にも、ダイオキシンが含まれていました。

その時、安全な農薬なんてないと思ったんです」

以来、無農薬・無化学肥料のい草を栽培し続けている坂井さん。

苗の栽培から始まり、11月末に田んぼに植え付けてから7月上旬の収穫までに、

冬草、春草、夏草と3度の除草が必要になるため、

オーガニックの栽培はとても労力が要ります。

食品と違い、JAS規格などで有機栽培をアピールすることもできませんが、

坂井さんは、安心安全のい草を生産することに余念がありません。

通常、刈り取られたい草は「泥染め」といって、

すぐに、粘土質の泥に浸け込まれます。

これは江戸時代から続いている伝統技法で、

い草の吸排湿を高め、畳表の弾力を増して、変色を抑えます。

しかし、坂井さんは収穫したい草の半分は泥染めを行っていません。

それも、泥に含まれる微量物質によって、

アレルギー反応などを起こしてしまう人への配慮からでした。

(左:無染土畳、右:染土畳)

(左:無染土畳、右:染土畳)

「泥染めによって、香り付けする面もあるのですが、

それも人によって感じ方は様々。

こうしなくちゃいけない、というのではなく、

消費者にとってどんな畳が良いのかを考えなくてはいけない」

そう話す坂井さんは、熊本県で育成された新品種

「ひのみどり」ではなく、在来種の「きよなみ」を栽培。

「ひのみどり」よりも茎が太く、灯芯が多い「きよなみ」の方が、

畳に仕上げた際の踏み心地が柔らかいのだといいます。

「畳表は目が詰まっているほど、良い畳とされてきましたが、

い草が潰れてしまっては弾力性を失って、硬さだけが残ります。

い草の丸みが残る位が適度で、フローリングにはない

そのしなやかさこそが畳の魅力だと思うんです」

その言葉に、ふかふかの畳の上でゴロゴロ寝転がり、

い草の香りに包まれながら、昼寝をしていた幼少期を思い返しました。

家に上がるとき、靴を脱ぐ文化の日本において、

素足で畳の上を歩くのも気持ち良いものですよね。

それまでのい草栽培を一つひとつ見直しながら、

今一度、生活者にとって良い畳を追求し続ける、職人気質の坂井さん。

「和室=畳と考えるのではなく、

一つの家を彩るパーツとして考えてほしい」

と、話します。

吸湿性が高く、乾燥時には湿気を吐き出してくれる畳は、

夏涼しくて冬暖かく、さらに消臭効果もあるといいます。

また、集まった人数によって使い方を変えられるのも

良さの一つかもしれません。

生活スタイルの変化によって、畳離れが進んでいますが、

日本独自の文化であり、日本の風土に合った様々な利点を持つ畳を

今一度見つめ直してみてはいかがでしょうか。

東濃のtonono

岐阜県南東部に広がる東濃(とうのう)地方。

裏木曽に当たるこの地方は、激しい寒暖の差に痩せた土地が特徴です。

同じ県内でも、飛騨地方のケヤキやトチといった広葉樹に対し、

東濃地方に育つのは、ヒノキやスギといった針葉樹。

この地で長い年月をかけ成長する木は、年輪幅が少ない良質な木材へと育っていきます。

伊勢神宮の遷宮用のご神木も、この地から奉納されるほど。

こうした木材は、主に建材として用いられ、

端材は曲げ輪の技術で、お弁当箱などが作られてきました。

「なかでも良質の材は、"トロ"なんて呼んだりするんですよ。

ここのヒノキは粘り気もあるから、曲げ輪ができたわけです」

そう話すのは、この地で60年近く木工業を営む、

内木木工所の内木盛良(ないきもりろう)さん。

曲げ輪の職人だった父親に対し、別の分野を極めようと

内木さんが追求したのが、塗装の道でした。

今日では、木材塗装の分野において業界を牽引しています。

実際に、内木さんが手掛けたプロ仕様の卓球ラケットを拝見すると、

そこに刻まれた年輪は、確かに"トロ"のようです。

そんな良質な材がある東濃地方においても、

木工業を取り巻く厳しい環境は変わりありません。

住宅用建材の多様化に加え、安価な外材の流入…。

森は適正に間伐、管理されなければ、

こうした良質な材も育たなくなってしまいます。

「それでも木工の産地、岐阜には仕事があり、危機感が薄いんです。

私も、塗装だけで食べていくこともできました。

ただ、産地の緩やかな衰退を、見て見ぬふりはできなかったんです」

そう話す内木さんは、もともと好きだった加工の技術で、

様々な木工製品を手掛けていきました。

そんななか、NCルーターでカットしたウェーブ状の素材。

それをつなぎ合わせた板を、数カ月放置しておいても、

まったく反っていないことに気が付きます。

内木さんは、県や大学に試験を依頼。

すると、ウェーブ状にカットしたことによって、

木の繊維が短く絡み合い、反りが防がれることが判明したのです。

「普通、無垢の木は板状にすると、数カ月放置していたら、

多少なりとも反ってしまうんですよね。

この技術を用いれば、様々なものに展開できると思いました」

内木さんは、デザイナーに協力を仰ぎながら、

矢継ぎ早に様々な商品を仕掛けていきます。

それまで柔らかく、反りやすいため、

家具には向きにくいといわれていたスギ・ヒノキでしたが、

この技術を用いれば、このように机やテーブルにも。

スギの柔らかい触り心地と吸水性を生かしたバスマットは、

反りにくいからこそ生まれたプロダクトです。

内木さんはこのブランドを、「tonono(とのの)」=東濃の、

と名付けました。

「グローバル社会においては、何か作っても、

すぐに外材で真似されてしまいます。

これからは東濃でしか作れないものを追求しなくてはいけません。

木工の産地の岐阜で、ここでしかできない技術を駆使していきたい」

スタイリッシュなデザインで、

針葉樹の欠点を解消した「tonono」。

ウェーブ状の材をつなぎ合わせるのは、

高度な技術が必要とされるといいます。

この技術によって、東濃の木材が利用され、

山を守り育てていく循環を生み出していく。

内木さんの探求心は今、確実に実を結びつつあります。

想いを結び込む、水引

結婚式のご祝儀や入学祝い、出産祝いなどのお祝い事の際に、

品物や封筒を結ぶ、「水引」。

この「水引」に関するとても興味深い話を

最盛期は全国の水引製品の約70%を生産し、

現在もなお高いシェアを誇っている、長野県飯田市で聞くことができました。

「飯田はキレイな水が流れる町で、江戸時代から紙漉きが盛んでした。

朝廷にも紙を納めていたのですが、

紙を整える際に切り落とした端紙を使って、"元結(もとゆい)"を作っていたんです」

そう飯田水引の歴史から教えてくださったのは、

明治元年創業、老舗の水引屋である

大橋丹治株式会社の専務、5代目大橋丹治さんです。

元結とは髪を結ぶ道具のことで、昔は生活必需品でした。

飯田で漉かれていた、薄くて丈夫な「ひさかた和紙」を使って、

美濃の国(現在の岐阜県)から和紙職人の桜井文七氏を招いて習った元結は、

その質の高さから、「文七元結」として全国にその名を知られるようになったそう。

しかし、明治維新の断髪令により、元結の消費は減少。

その後、元結の技術を生かした水引製品の生産へとシフトすることになりました。

ちなみに、水引という名の由来は、

長くしつらえた紙縒(こより)に、水のりを引いて作ることからだそう。

大橋さんの家業も、元結製造に始まり、水引製造へと移り、

現在は水引の加工を中心に行っています。

以前は結納のための水引セットが主力商品だったそうですが、

最近は、結婚式を挙げるカップルが減ってきており、

ましてや結納をするカップルはさらに減ってしまっています。

「残念ですが、時代の流れは変えられない。

何か別の切り口で、現代のニーズにあったものを作らないと」

4年前に帰郷して家業に入った大橋さんは、

販路開拓のために、新商品の開発に奮闘。

水引のピアスや、ラッピング用資材としての水引を生み出しました。

以来、ありそうでなかった新しい水引は、様々なメーカーのラッピングや、

結婚式の引き出物に招待状、個人のプレゼントと幅広い反響を得ています。

もともとこの水引の由来は、飛鳥時代に遣隋使である小野妹子が帰朝の際、

隋国より日本の朝廷に贈られた贈り物に、

紅白で染め分けた麻ひもが結んであったことが始まりだそう。

「帰途海路の平穏無事を祈願してのことで、

そこから何か贈り物をする時には、想いを一緒に結び込んで贈る習慣ができたようです」

戦時中にも、出兵兵士の無事を願って、

金封を水引で結んで渡していたといいます。

そんなお守りの代わりともいえそうな意味を持つ水引。

実は、現在も結び方に意味が込められているということを知りました。

ご祝儀袋でよく見るこちらの結びは「あわじ結び」というもの。

結び目がアワビの形に似ていることからついた名ともいわれていますが、

一度ほどいてしまうと二度と結べないことから、「結び切り」と呼ばれています。

「一度きりで繰り返さない」という意味が込められており、

結婚式や快気祝い、お葬式などに用いられる結び方なのです。

これをアレンジしたのが「梅結び」。

目の前で職人さんに結んでいただくと、ものの1分ほどで完成。

手の感覚で順序を覚えているといいます。

一方、こちらは「蝶結び(花結び)」と呼ばれるもの。

簡単に結びなおすことができるので、「何度あってもよい」という意味から、

出産祝いや入学祝いなどに使われます。

このように、水引は時代を超えて、

贈り物をする際に自分の想いも結び込んで贈るという、

日本独特の文化として受け継がれてきました。

「今後は、世界を舞台にラッピングという分野で

水引を広めていきたいですね」

最後にそう野望を語った、大橋さん。

素材や形状などが時代とともに変わっていったとしても、

「気持ちを込めて贈り物を結ぶ」という水引の考え方は、

日本人として、未来に残していきたい大切な文化ではないでしょうか。

現代によみがえる、下駄

「花火大会に下駄を履いて行って、帰りに足が痛くなった。

そんな経験あるでしょう?

一日中履いていても足が痛くならなくて、

ジーンズにも似合う下駄を作りたいと思ってね」

そういえば、前回下駄を履いたのはいつだろう…

そんな想いを巡らせながらお話を伺ったのは、

静岡県静岡市にある、株式会社水鳥工業の代表・水鳥正志さんです。

静岡市には"材木町"という町名が存在するほど、かつては林業が盛んで、

下駄製造が地場産業として成り立ってきました。

その歴史は江戸時代の初めにさかのぼり、

徳川家康が駿府城築城や浅間神社造営のために、

全国各地から職人を集めたことが始まりとか。

その後、そのまま住み着いた職人が、静岡の伝統工芸のひとつ、

「駿河塗り下駄」の発展に寄与したといいます。

「昔は下駄が嫁入り道具だったし、地に足がつく暮らしが出来る様にという想いから、

お正月には親が子に新しい下駄をプレゼントする習慣があったんですよ」

※嫁入り道具の下駄

※嫁入り道具の下駄

水鳥工業は昭和12年に、下駄の木地製造業からスタート。

しかし、昭和38年頃にはライフスタイルの変化にともない、

下駄木地の需要がほとんどなくなり、

サンダル用の天板や中芯の加工を手掛けるように。

また、昭和50年頃には、シューズの中底の加工を開始しました。

履物という括りでは同じものの、木地製造と中底の加工の技術は全くの別物。

水鳥さんは神戸の靴屋に技術を学びにいったそうです。

それでも、平成元年頃には、今度はサンダルやシューズメーカーの製造が

海外へシフトしていき、水鳥さんは危機感を抱きます。

「このままだと近い将来、日本でのサンダル、シューズ製造は激減する…」

中国の視察に行ってそう感じたという水鳥さんは、

頭を悩ませた末、あることに気付いたといいます。

「日本の気候風土にあった下駄をもう一度作れないか。

足の裏は平らじゃないし、足は左右あるんだから、

その区別のある下駄があったらいいじゃないか!」

帰国した水鳥さんは、早速新しい下駄づくりの話を

メーカーに持ち込みましたが、誰からも相手にされませんでした。

そこで、水鳥さんは覚悟を決めて、自社で下駄づくりを行うことを決めます。

そうして生まれたのが「げた物語」という名のついた下駄でした。

水鳥さんは、なぜ現代において下駄が履かれないかを今一度考え、

それは鼻緒が痛いからということと、今のライフスタイルに合わないからと結論づけます。

そこで、足を優しく包み込むような幅広い鼻緒と、

ジーンズなど現代のファッションにも合うデザインを実現。

履いた時に足にフィットするよう、鼻緒をつける時には、

足の専門家が作る"ラスト"と呼ばれる足型を下駄台に合わせて行います。

また、一日中履いていても足が疲れないように、

足裏のラインに気持ち良くフィットする木地部分は、

職人さんの手彫りで、一足一足仕上げています。

創業当時行っていた下駄木地製造の技術と、

何十もの工程を追って完成する中底づくりの技術の両方が、

まさに生かされていました。

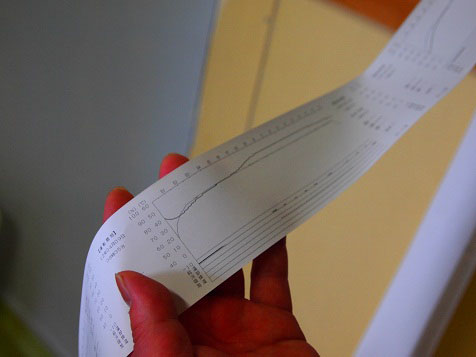

「実は、静岡大学との共同実験で、

水鳥の下駄が健康に良い影響があるというのが分かったんです」

常務の水鳥秀代さんがそう教えてくださいました。

素足の場合と、水鳥の下駄を履いた場合の、

歩行前と30分間歩行した後の、足裏の血流循環量と重心位置を測定。

すると、水鳥の下駄を履いた場合に、

血流循環量が活発になり、体の重心も最適な位置に近づいていたというのです。

さらに水鳥の下駄の場合、浮指(立った時、足指5本が地面に付かない状況)が

改善されることも分かりました。

「履き心地を追求したうえで、履いていて楽しい下駄を作り続けたいですね」

そう秀代さんが話すように、水鳥工業では、

様々な素材にこだわった鼻緒を用いた下駄や、

デザイナーとのコラボレーション下駄、

最近では、木地に静岡産のヒノキを使った下駄も手掛けています。

「下駄は平和な時代に進化する履物。

いつまでも下駄を履いて暮らせる平和な時代が続いてほしい…

そういった願いを込めて、下駄を作り続けていきたいです」

そして、世界中の人にもっと下駄の良さを知ってもらいたい、

そう語る、水鳥さん。

左右形が異なるというのは、靴づくりからすると当然のことですが、

それをこれまでなかった下駄の世界で実現し、

履き心地を追求してきた結果が、

今こうして現代のライフスタイルに受け入れられることにつながっていました。

高温多湿の日本の風土に合った下駄が、

今一度、私たちの生活によみがえろうとしています。

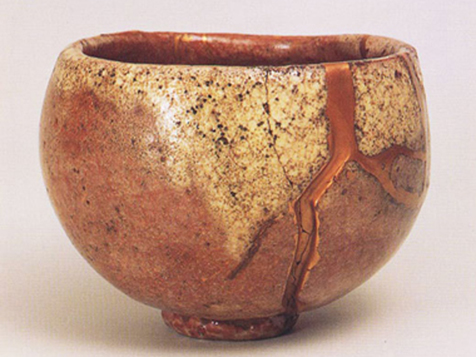

金継ぎ

大切な器をうっかり壊してしまった…

こんな時、あなたならどうしますか?

以前の私たちであれば、泣く泣くゴミに出していたかと思います。

しかし、今なら別の選択肢を選ぶかもしれません。

それは、「直す」という選択肢を知ったから。

日本には、割れたり欠けたりした器を漆で接着し、

金蒔絵を施して直す「金継ぎ」という伝統技法があります。

金継ぎは、「茶の湯」(茶道)の発展にともない、

安土桃山時代から江戸時代初期にかけて完成した、

日本独自の修復技術だといわれています。

当時、茶の湯はお殿様など限られた世界の人のみの嗜み(たしなみ)であり、

茶の湯に必要な茶碗も当然高価なもの。

壊れてしまったとすれば、そのものに対する執着心は

今よりも一層強かったことは容易に想像がつきます。

「金継ぎのすばらしいところは、使うための修復だという点です。

器の割れ目をあえて目立つように、金で装飾するというのは、

日本独特の美意識だと思いますよ」

とは、東京都豊島区にある「金継宗家」の宗匠・塚本将滋さん。

塚本さんは子どもの頃に、ご先祖様の故郷である滋賀県の彦根城で見た、

"朱漆塗りの甲冑"に魅せられ、

それがキッカケで東京芸術大学に進み、彫金と漆塗り、蒔絵の技術を学びました。

そして、金属に漆を塗るという、金胎漆芸の技を独自に開発。

漆アートや漆アート・ジュエリーを手掛けるアーティストとして、長年活躍しています。

また、20代から茶道の遠州宗家に入門。

江戸時代初期の芸術家・本阿弥光悦が手掛けた、

金継ぎの赤楽茶碗「雪峰(せっぽう)」と運命的に出会い、

金継ぎも始めるようになります。

「この『雪峰』は、金継ぎを、単なる修繕技術から、

初めて芸術の域まで高めた記念すべき作品です」

「雪峰」(畠山記念館蔵)

「雪峰」(畠山記念館蔵)

「雪峰」は、もともと窯傷の割れの生じた失敗作だった茶碗を、

茶人でもあった本阿弥光悦が、

朝日があたる雪の積もった峰のイメージとして見立てたんだとか。

金継ぎの世界では、修復した跡を「景色」と呼び、

修復前と異なる趣を楽しむそうなのですが、

金継ぎを施すことで、その器は確かに唯一無二の珍宝に生まれ変わるのです。

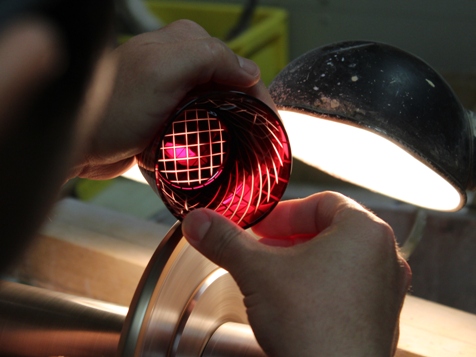

全工程に通常数ヵ月を要する、金継ぎの作業ですが、

特別にその工程を追って見せていただきました。

まず、割れた器の破損部分に、

漆とでんぷん糊を混ぜた刻苧糊(こくそのり)を塗り、

そこに、刻苧糊と陶土を混ぜた粘土状の刻苧(こくそ)で充填します。

乾いたら、平らに成形し、その上に黒漆を塗って、さらに乾かし、

研ぎ炭で平らに磨いて下地を整えます。

この工程が、後に行う蒔絵に際して、とても重要なポイントだそう。

金継ぎを行う人のなかには、この磨きにサンドペーパーを使う人もいるそうですが、

サンドペーパーでは真っ平らにならないと、塚本さんはいいます。

続いて、蒔絵を施す部分の下塗りに、"幻の筆"と呼ばれる、

ねずみの毛で作った蒔絵師が使う根朱筆(ねじふで)で絵漆を塗り、

絵漆が乾く前に、"粉筒"(金粉を蒔くための竹の筒)を使って、

純金粉を蒔きつめます。

漆工芸技法の一つである蒔絵ですが、

呼び名の由来は、まさにここにありました。

そして、蒔いた金粉を筆で掃けると、この通り。

絵漆を塗った部分にだけ、綺麗に金が定着しています。

しかし、まだこれで終わりではありません。

瑪瑙(めのう)のヘラ、椿の炭、砥石の粉と菜種油、鹿の角粉を用いて、

光沢が出るように磨き仕上げをして、ようやく完成。

出来上がりの金継ぎ部分を触らせていただくと、

目を閉じていたら、どこが破損部分か分からないほど、

滑らかですべすべな仕上がりです。

「江戸時代から伝承する、壊れたものに新たな価値を与えて蘇らせるという、

素晴らしい技術を失くしてはならない。

蒔絵による正統な金継ぎを途絶えさせてはいけないと思うのです。

私は、先に述べた『雪峰』を手本に、四十数年技を磨いてきましたが、

流儀の金継ぎを後世につないでいくことも使命だと思っています」

塚本さんはそんな想いで、15年前から金継ぎ教室を開催。

20〜70代の幅広い年齢の生徒さんが、金継ぎを学んでいます。

最近では、フランス人とドイツ人も習いに来ているそう。

「生徒さんは、大きく分けて2通り。

思い出のある品を蘇らせたいという人と、骨董品に興味があるという人。

最近、20歳代の男の子が『カッコイイから』と入門したことには驚きましたよ」

かつては庶民のものではなかった金継ぎが、

一般化しつつあることが不思議だと語る、塚本さん。

「ものを慈しみ大切にする日本独特の"MOTTAINAI(もったいない)"精神は、

今も昔も変わらずに、私たちの中にあるのかもしれませんね」

一度割れてしまった器をさらに価値あるものに蘇らせる、「金継ぎ」。

何でも簡単にものが手に入ってしまう時代だからこそ、

特別な一点物を傍に置きたいという欲求が、高まってきているのかもしれません。

あおぞらポコレーション

滋賀県で出会ったカラフルな織物製品、

「coccori(コッコリ)」。

織物産業の盛んな滋賀県で、工場などで不要になった残糸を用い、

県内の福祉作業所で働く方々の独特のセンスで生み出された織物です。

coccoriは、それまで作業所の倉庫に眠っていたこれらの織物を、

日用品に加工し、製品化されたものでした。

その目的は、障がい者の賃金向上のため。

全国的に見て月平均約1万3000円といった障がい者の賃金を、

製品化して流通させることで、少しでも向上させようとしているのです。

こうした試みは、他の地域でも始まっており、

新潟県でも活発な動きが見られることを伺いました。

coccoriさんのご紹介で訪ねたのは、

阿賀野市にある福祉作業所、「あおぞらソラシード」。

新潟市内にある作業所「あおぞらポコレーション」のグループ施設です。

新潟市内から30分余り、内陸に車を走らせた山あいに、

あおぞらソラシードはありました。

「ここでは、社会とつながってお金を稼いでいける力はもちろん、

自分たちで食べていける力、自然の資源を生かしていける力を培っていけるよう、

こうした山あいに作業所を構えているんです」

施設長の本多佳美さんがそう話す通り、

施設の横には今後、農園やキャンプサイトとして運営していけるよう

広い空地が用意されていました。

こうした施設ができたことによって、

町中で働きたい人、自然のなかでのびのびと作業したい人と、

障がい者の働く環境の選択肢が広がったといいます。

本多さんは大学卒業後、就職した福祉施設がトラブルで閉鎖。

路頭にさまよってしまった利用者の受入先を作らなくては、という想いで、

理事長や理事の面々、地域の方々、保護者の協力のもと、

2003年、新潟市内に「あおぞらポコレーション」を設立しました。

杉の加工など、県内の企業の下請け事業で、作業所は軌道に乗りつつも、

震災によって、仕事が途絶えてしまう事態に陥ります。

「下請けだけでは事業基盤が弱い、

もっと独自の事業を手掛けていかないと」

そう考えた本多さんが運命的に出会ったというのが、奈良県にある

国産オーガニック化粧品会社、クレコスの副社長、暮部達夫さんでした。

クレコスは、米ぬかやへちまなど、

日本の伝統的な自然素材を生かした化粧品を20年以上前から手掛けています。

クレコスが、ちょうど新潟に直営店舗を構えたところで、

責任者としてやってきたのが暮部さんでした。

「手ぶらで行くのも失礼だったので、

下請け事業で出た越後杉の端材を持っていきました。

この杉の木で、石鹸箱を作らせてもらえませんか? とお願いしてみたんです」

そう切り出した本多さんに対し、暮部さんは独自のアイデアを返します。

「この杉を蒸留して、リネンウォーターにすれば、おもしろいかもしれない」

こうして生まれたのが、「熊と森の水 リネンウォーター」でした。

リネンウォーターは、カーテンやシーツ、衣類などに噴霧し、

雑菌・雑臭を除去する効果があります。

杉を蒸留することで、越後杉の香りを閉じ込め、

なおかつ杉の抗菌力を生かしたのです。

本多さんたちは、クレコスの暮部さんによる指導のもと、

品質管理や安定供給に対する意識と技術を身に付けてきました。

現在では、作業所員による厳しい成分チェックはもちろんのこと、

大手化粧品会社で商品開発に携わっていた責任者を招へいし、

製造管理全般について指導を仰いでいます。

他にも、地元の杉の端材や新聞紙と、

神社などで不要になった和ろうそくを用いて作る着火剤など、

次々とオリジナル商品を手掛けていく、あおぞらソラシード。

そこには、自然に囲まれた環境で、

イキイキと働く作業員たちの姿がありました。

「役割を与えられると、人は変わっていくんですよね。

これからも、地元の資源を生かしながら、

仲間と楽しくできることを手掛けていきたいです」

そう話す、本多さん。

リネンウォーターを代表とした、良い商品が前に出ていくことで、

作り手である障がい者や福祉作業所についても

世間に知られていく機会が増えていっています。

ちなみに、あおぞらポコレーションの"ポコレーション"は、

「poco(ちょっとずつ・ゆっくりと)」に、

「relation(つながり)」をくっつけた造語。

そこには、

「だれもがお互いを認め合い、幸せにくらせる社会。

青空のようにすっきりとした、ボーダーのない社会。

そんな社会へ向けて、ちょっとずつ、ゆっくりとつながりを広げていきたい」

という想いが込められていました。

施設を設立してから11年。

本多さんたちの想いが今、実を結び始めています。

会津木綿で、3.11をひっくり返す!

約400年の歴史を刻む、「会津木綿」。

1627年に会津藩主の加藤嘉明が、

その前の領地である伊予国松山から織師を招いて、

技術を広めたのが始まりだそう。

厚手で丈夫、保温性や通気性に優れた会津木綿は、

もんぺなどの庶民の日常着として愛されてきました。

そんな会津木綿は「縦縞模様」が特徴で、その種類がとても豊富です。

かつては「地縞(じしま)」と呼ばれる地域ごとの柄が存在し、

衣服の縞模様でどこの出身かが分かるような身近な素材だったといいます。

「もともとは地元にある草木で染めていたから、

地域で柄に違いが出たというようにいわれています」

明治32年創業の、会津木綿の織元である原山織物工場の

6代目・原山公助さんにご案内いただきました。

原山織物工場では、染め・織り・縫製までを一貫して行っており、

工場内では、年季の入った豊田織機がカッシャンカッシャンと

小気味良いリズムを刻みながら動いていました。

明治末期から大正にかけて最盛期だった会津木綿の生産ですが、

ライフスタイルの変化で需要が減少。

30社ほどあった織元は、原山織物工場含む2社を残すのみとなりました。

しかし、そうした状況の会津木綿に、2011年秋に新たな風が吹き始めます。

地元の若手による、会津木綿を使ったものづくりが始まったのです。

「会津木綿のほかに、頼れるものがなかったんです」

そう話すのは、株式会社IIE(イー)・代表の谷津拓郎さん。

会津出身の谷津さんは、東日本大震災後に帰郷し、

喜多方のまちづくりに取り組む、地元のNPOに就職。

しかし、すぐに自分がやらなければならないことに気付いたといいます。

それは、仕事を創り出すということ。

原発事故によって他地域からの避難者を受け入れることになった会津地方には、

人が増えた一方で、仕事がないという現状がありました。

「息の長い活動として、継続していけるものは何かを考えた時に、

"会津木綿"に行き着いたんです。

歴史ある会津木綿を使いながら、何か新しい価値を吹かせられたらと思って」

会津木綿の織元から生地を仕入れて、商品を企画し、

それを仮設住宅のお母さんたちにお願いして加工し、

谷津さんが販売するという内容のプロジェクトを発案しました。

「会津への恩返しの想いも込めて、仕事をしています」

慣れた手つきで作業をしながらお話してくださったのは、

作り手の一人、廣嶋めぐみさんです。

双葉郡大熊町から会津に避難してきた廣嶋さんは、

自宅でできる仕事を探しているなかで、谷津さんに出会いました。

「この仕事をするまでは、会津木綿は会津のお土産物

という認識しかありませんでした。

実際に使ってみると、丈夫で一年中使える素材ということが分かって

私自身も愛用しています」

初めは、地元のカフェからの受注生産で、

クッションカバーづくりからスタートしましたが、

その後、作り手のお母さんの試作で生まれた

フリンジ付きのランチョンマットにヒントを得て、

現在の主力商品であるストールが誕生。

「僕自身、昔からストールが好きだったこともあったんですが、

使えば使うほどになじんで風合いの増す会津木綿は

ストールにピッタリだとひらめいたんです。

丈夫だから洗濯しても問題がない。

汗っかきの僕にはうれしい限りです(笑)」

と谷津さんは語ります。

5人から始まった作り手も今では20人ほどに増え、

震災から2年後の2013年3月には法人化するまでに成長したこのプロジェクト。

「僕は会津木綿という伝統文化を、

日常生活の中にすっとなじむようにしてあげているだけ。

『上からもらったものを下に還す』という自分のモットーに従って、

次の世代に繋ぐものづくりをこれからもしていきたいと思っています」

最後に会社名の「IIE」の意味を伺いました。

「3.11をいつまでも忘れないようにしようと思いました。

でも一方で、"3.11鬱"になりそうなくらい、当時は3.11ばかりが取り上げられていて」

谷津さんに手渡された、IIEのパンフレット。

逆さに見てみると・・・

そこには、3.11をひっくり返して、この会津を復興していきたい

という谷津さんの想いが込められていました。

地元の伝統産業に目を向け、雇用を生み出し、

さらにその産業の新しい可能性を引き出している谷津さんの活動。

3.11以前にはなかった会津木綿の姿が、そこにありました。

時代を越えて愛され続ける、会津唐人凧

男の子の健やかな成長や立身出世を願ってお祝いをする、端午の節句。

この時期には、各地で鯉のぼりが空を泳いだり、

各家庭で兜(かぶと)が飾られたりします。

お正月の風物詩として知られる「凧あげ」も、

端午の節句の行事として、子どもの成長を願って

全国各地で大会が行われるそうです。

中国が発祥の地とされる「凧」は、形や柄が地域によっても異なりますが、

福島県会津若松市では、一度見たら忘れられない表情の凧に出会いました。

「会津唐人凧(とうじんだこ)」

「詳細は分からんのですが、400年ほど前に

東南アジアの方から長崎に伝わって、

それがここ会津にも伝えられたといわれていますよ。

昔は外国人のことを"唐人"と呼んでいましたから」

とっても細かい手作業をされながら、教えてくださったのは、

現在唯一、会津唐人凧を作り続けている、

竹藤民芸店・14代店主の鈴木英夫さんです。

もともと竹材屋として1624年に創業した竹藤ですが、

お店の前の道路環境が変わり、交通量が増えると、

それまで扱っていた長さのある竹などが扱えなくなりました。

その後は、全国の竹細工や民芸品などを扱う雑貨店として、

地域の人や観光客に愛され続けてきています。

築約170年といわれる、会津最古の商業建築である店舗は、

城下町の会津にピッタリの風格ある佇まい。

お店に一歩足を踏み入れると、

別の時代にタイムスリップしたかのような錯覚に陥ります。

さて、江戸時代から昭和初期にかけて、会津で作られていた唐人凧。

昭和初期になり、規格化された安価な凧が大量生産されるようになると、

手間がかかり値段も高くなる唐人凧は、いつしか途絶えてしまったそうです。

そんななか、昭和46年に、会津の長い歴史と文化を守る目的で

「会津復古会」が発足。

竹藤民芸店のある一之町通りは、昔から会津一番の繁華街で、

会津の商人は一之町通りに店を出すのが夢だったといわれています。

しかし、鶴ヶ城などに来た観光客が商店街に立ち寄ることはありませんでした。

そこで、会津の観光振興のために、各商店がやれることを実施。

会津に代々伝わっていた唐人凧も復活させようという話になり、

竹細工を扱っていた鈴木さんに白羽の矢が立ったのでした。

「唐人凧を作ったことなんてなかったですから、

最初は見よう見まねで作りました」

しかし、最初に作った凧はなかなか空に上がらなかったそうです。

「周りは、揚がらなくてもお土産物だからいいと言っていましたが、

でもそれじゃ凧の意味がない」

鈴木さんは、そこから試行錯誤を繰り返し、

厚さや重さを意識しながら凧の骨である竹の削り方を変えることで、

きちんと空に揚がる凧を作り上げました。

ポイントは、いかに竹を細く削るか。

手先の感覚で1mmほどの厚みに仕上げます。

「なるべく長く作り続けたいと思っているけど、

最近は足が悪くなり、目も悪くなり…」

少し弱音を吐かれた鈴木さん。

「せっかくだから揚げてみましょうか」

私たちの目の前で作ってくれた会津唐人凧を

お店の前の駐車場で揚げてみせてくださいました。

「走りながら引っ張って揚げるのは本当の揚げ方じゃないのですよ」

そう言いながら、器用に風を受けて空に揚がった会津唐人凧を

うれしそうに眺める鈴木さんの笑顔は、

職人というよりも、まさに少年そのものの顔でした。

古くは、戊辰戦争の籠城戦の際、

鶴ヶ城に籠城した会津藩士の子どもたちが空高く会津唐人凧を揚げて、

味方の士気を鼓舞していたという逸話の残る、会津唐人凧。

「会津唐人凧は日本一、有名な凧かもしれませんよ」

記憶に新しいNHKの大河ドラマ『八重の桜』でも、

鈴木さんが作った会津唐人凧が、劇中に何度か登場しています。

戦中に味方が生きていることを知らせるために、

コミュニケーションのツールとして活躍していた唐人凧は、

時代が変わった現在も、

子どもと大人や、会津地方と他地域を結ぶコミュニケーションツールとして

人々に愛され続けています。

大きな舌を出しながら空を舞う会津唐人凧が、

「どうだ、すごいだろ!」

と話しかけているような気がしてきました。

天然樟脳

夜の住宅街を歩いているとき、煮物のニオイがして実家を懐かしむ。

こんな経験をされたことはありませんか?

ある特定のニオイがそれにまつわる記憶を誘発する現象のことを

"プルースト現象"というそうですが、

同じように、実家やおじいちゃん・おばあちゃんの家の記憶を思い起こすニオイに

「樟脳(しょうのう)」があります。

樟脳とは、衣類の虫よけや芳香剤などに使われるもの。

その樟脳が何からできているかについて、これまで考えたことがなかったのですが、

その答えは私たちの案外身近なところにありました。

神社などで見かける「クスノキ(樟)」です。

クスノキは、ハッカのようなスーッとする特有のニオイを有しており、

この木があると虫も寄ってこなくなるため、

厄除けの意味から神社によく植えられたともいわれているとか。

また、クスノキには、鎮痛・消炎・血行促進などの薬理作用の性質もあり、

医薬品名「カンフル」として使われていました。

そんなクスノキは、暖かい地域にしか生息しないといい、

世界的に見ても、中国の揚子江以南から台湾、韓国、

そして、日本の西南部一帯にしかないんだそう。

そのため、クスノキから作られる樟脳は、かつてはたばこや塩と同様、

日本専売公社によって専売されていたといいます。

「樟脳がなければ、日本はこんなに栄えていなかったと思いますよ」

福岡県みやま市にある「内野樟脳」の5代目樟脳師、

内野和代さんにお話を伺いました。

内野さんいわく、江戸時代に樟脳は、金・銀に次ぐ輸出品だったそう。

クスノキの自生林に恵まれていた薩摩藩や土佐藩では、

樟脳を売ることで、軍費を稼いでいたんだとか。

「樟脳はセルロイド(合成樹脂)やフィルムの原料でもありましたが、

合成樟脳が生産されるようになると、

天然樟脳を作る生産者はどんどん減少していきました」

現在、国内における樟脳の生産者は4軒あるといいますが、

一時は内野樟脳だけの時代もありました。

ここ数年自然素材が見直されてきたなかで、

樟脳づくりを希望した生産者にその技術を教えたのも、実は内野樟脳でした。

そんな内野さんの工場は、住宅街の一角に佇んでいます。

九州一円から集められたクスノキが山のように積まれていて、

近づくと爽やかな香りがするので、

そこが樟脳づくりの現場であると容易に気付くことができます。

樟脳づくりの工程は、クスノキの木材を特殊な円盤カッターで

細かく砕くところから始まります。

大人が全体重をかけて押し付けて行うので、大変な労力のかかる作業。

また、一つひとつの木材によって癖が異なるので、

それを把握し、カッターに手を取られないように慎重に行う必要があります。

おもわず、「機械で細かく砕いてはいけないのか?」と質問してしまったほど。

すると、このカッターで削った場合に出る細かなひびが

樟脳を取り出しやすくしているといいます。

この木片を大きな甑(こしき:蒸し器)に入れて、蒸すのですが、

この時、木片を杵できちんとつき固めておくことが大切だそう。

その後、甑から発生する蒸気を冷却槽で冷やして、樟脳成分を取り出すのですが、

木片がうまく詰まっていないと、蒸気だけが上に抜け、

樟脳成分が十分に抽出できないというのです。

ちなみに木片を蒸すための燃料は、

樟脳成分を取り出した後の木片を乾かしたもの。

原料から燃料へと循環していて、一切の無駄がありません。

このかき氷のようなものが、樟脳の結晶です。

同時に、樟脳油が分離されますが、これはアロマオイルとして使用されているそう。

結晶をさらに圧搾機に入れて、一晩かけて圧搾すると、

ようやく樟脳の塊が取り出せるといいます。

すべての製造工程に最低でも10日を要す、天然樟脳づくりですが、

約6トンの木片からできる樟脳は、わずか25kg程度。

「樟脳づくりのポイントは『音をよみとる』ことだと思っています。

火の音、水の音…。

代々引き継がれてきているのは"感覚"なんです。

マニュアルはないから、五感を研ぎ澄ませてやっています」

これまで、どちらかというとツンと鼻につくようなニオイだと思っていた

樟脳の香りですが、内野さんたちの手作業によって、

丹精込めて作られた天然樟脳の香りはとてもナチュラルで、優しい香りでした。

衣類にニオイが残ってしまいがちな虫よけや芳香剤ですが、

天然樟脳の香りは、風に当てるとさっと消え、

衣類に残らないのが評判だといいます。

また、原料はクスノキと水のみなので、

化学物質や添加物にアレルギーがある方にも好評だそう。

20年以上にわたり、ご主人とともに樟脳づくりを行ってきた内野さん。

2010年にご主人が他界され、樟脳づくりの継続を迷われたそうですが、

お客様からの熱望と、地元の方の支援があり、今日に至っているといいます。

「使っていただいている人の声に突き動かされてやっています。

先人たちの気持ちを大切にしながらも、

自分の目線で、私にできることを続けていきたいですね」

内野さんのこの言葉を聞いて、昔ながらの手仕事を守っていくのは

作り手だけでないということを改めて実感しました。

【お知らせ】

内野樟脳の手掛ける、天然樟脳と樟脳オイルが

「Found MUJI Market」からご購入いただけます。

Found MUJI Market > 天然樟脳

Found MUJI Market > 樟脳アロマオイル 5ml

Found MUJI Market > 樟脳アロマオイル 10ml

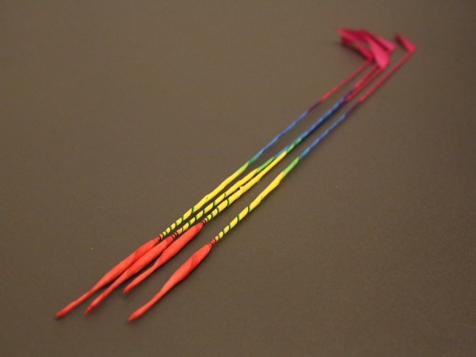

世界にひとつの線香花火

線香花火で、誰が一番長持ちできるか。

そんな夏の一コマを思い出に持つ方も多いかもしれません。

手持ちで楽しむ玩具花火のなかでも、

線香花火は昔も今も変わらぬ魅力で私たちを楽しませてくれます。

ただ、打ち上げ花火は、現在も各地で催される花火大会で用いられますが、

玩具花火は、少子化や町中での火気制限なども相まって需要が低迷。

さらに、安価な輸入品の流入によって、

現在、線香花火を手掛ける花火製造会社は全国で3社を残すのみです。

そのうちの一社が、福岡県みやま市にある

筒井時正玩具花火製造所。

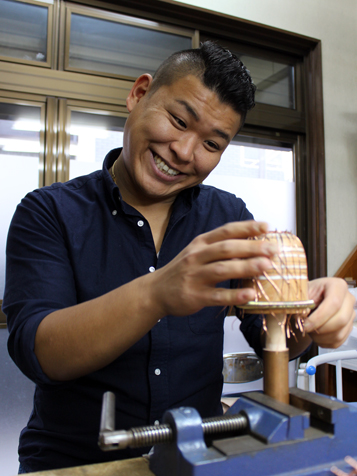

工場を訪ねると、3代目の筒井良太さんが笑顔で迎えてくださいました。

「かつては仏壇の香炉に、線香のように立てて楽しんだことから、

"線香花火"と呼ばれるようになったんですよ」

香炉に立てる?

私たちにとって身近な線香花火は、

柔らかい紙で包まれ、下に垂らして楽しむものでした。

これは「長手牡丹(ながてぼたん)」と呼ばれる形状で、

関東地方を中心に広がったもの。

一方の、関西地方での線香花火といえば、

この「スボ手牡丹(すぼてぼたん)」が一般的だったそうです。

持ち手に紙ではなく、少し丈夫なワラが用いられているため、

香炉に立てることもできるのです。

この違いは、米作りが盛んだった関西地方では、

豊富にあったワラの先に火薬を付けて楽しんだのに対し、

米作りが少なかった関東地方では、

ワラの代用品として和紙で火薬を包んだためといわれています。

「現在では、中国産の輸入品が"長手牡丹"のため、

こちらの形状に見慣れている人も多いかもしれませんね」

良太さんがそう話す通り、関西地方特有の「スボ手牡丹」を作るのは、

全国でもここ筒井時正玩具花火製造所のみだそう。

実際に遊ぶ際には、先を少し上に向けて楽しむ方が、

玉が落ちにくく、火花が大きくなるんだとか。

関東地方出身の私たちにとって、

なんだか新鮮な線香花火の楽しみ方でした。

「主人は何度も研究を重ねて、今の火薬の配合に行き着きました。

それでもちょっとした火薬の量や紙の縒(よ)り方、

空気の状況によっても花火の咲き方が異なるんですよ」

そう話すのは、奥様の今日子さんです。

子育てにいち段落ついた今日子さんは、4~5年前から家業を手伝うように。

目の前で線香花火を作ってくださいました。

一つひとつのすべてが手作業です。

紙の上に少量の火薬を盛り、少しずつ縒っていくのです。

紙が尻すぼみの形で、半分しか染めていないのは、

必要最低限の原料を大切に扱う工夫でした。

1本の線香花火に用いられる火薬の量はわずか0.08グラム。

100分の1グラムの増減で、燃え方は大きく変わるというから、

日本人の繊細さを象徴しているかのようですね。

さらに、驚かされたのが、

「線香花火の一生には、人の人生になぞらえた

4つの段階があるんですよ」

と、今日子さん。

なんと、線香花火の燃え方には

段階ごとに名前が付けられているのです。

「蕾」とは、まるで命でも宿ったかのように、

火の玉が大きく育つ段階のこと。

やがて、迷いながらも一歩ずつ進む青春時代のように、

パチッパチッと力強い火花が散りだす「牡丹」を経て、

勢いを増し火花を咲かせる「松葉」を眺めていると、

結婚・出産・子供の成長といった、幸せなシーンを想起します。

そして、晩年の静かな余生を表すような「散り菊」。

最期は、おだやかに火花が散りゆき、やがて光を失うのです。

実にはかない線香花火の一生。

こうした花火に情緒を感じるのも、日本人らしさなのかもしれません。

「日本の花火の良さを伝えていきたい。

他では真似できない、オリジナルの花火を作れないものか」

そう考えた筒井夫妻は、徹底的に地域にある素材を見つめ直しました。

そこで見つけたのが、地元福岡産の八女和紙。

これを草木染めで色づけし、可愛らしいお花の形に仕上げると、

遊ぶだけでなく、眺めたり、贈ったりできる

唯一無二の線香花火が出来上がりました!

また、現在、工場の近くに、完成すれば日本初となる、

室内で花火が楽しめる建屋も建築中。

地元、筑後産の食を楽しみながら、

自身で線香花火を縒って楽しめるワークショップなども開催予定だそう。

「くじけそうになることもたくさんありましたけど、

足元を見つめ直したことで、歯車が回り始めました。

原料がないと始まらないし、買ってもらえる人がいないと始まらない。

人とのつながりを大切に、何よりも"内助の功"ですかね」

製造を中心に行う良太さんと、営業と販売を中心に行う今日子さん。

意見のぶつかり合いがありながらも、二人あきらめずに進んできたからこそ、

今の筒井時正花火製造所の線香花火がありました。

繊細でやさしい火花が咲き誇るのも、

夫婦の汗と涙が詰まっているからに違いありません。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

棕櫚たわし

掃除・洗い物・料理などに欠かせない、

くらしの道具、「たわし」。

現在、市場に出ているたわしの多くは海外製ですが、

今も国内で生産し、一部、原料も純国産にこだわる生産者がいると聞き、

現場を訪ねてきました。

舞台は、和歌山県の北部沿岸部に位置する海南市。

車で走っていると、山の斜面に

南国の空気を漂わせる植物が生えているのに気付きます。

このヤシ科の植物こそが、元来のたわしの原料である

「棕櫚(しゅろ)」でした。

棕櫚は、廃棄する部分がないといわれるほど、

利用価値の高い樹木として、古くから様々な道具に加工されてきました。

葉はハエたたきや草履に、棕櫚の木はお寺の鐘つき棒などに、

また、種は薬に用いられてきたそう。

そして、耐水性、耐腐食性に優れている、棕櫚皮の繊維は、

たわしやほうき、縄などに使用されてきました。

しかし、大量生産・大量消費の時代になると、国内での原料不足により、

海外産のヤシの実の繊維(パーム)に依存することに。

「うちも一時期は、パーム製のたわしを作っていました。

でも棕櫚の良さには敵わない」

そう話す、髙田耕造商店の代表・髙田英生さんに、

たわし作りの現場をご案内いただきました。

まず、毛捌き機を使って、棕櫚の皮の繊維を整えます。

太さのそろった繊維は、まるで馬の毛のようです。

続いて、短くカットした繊維を針金の間に均一の厚みになるように広げていきます。

この時、繊維の絡みをほぐしながら、適度な量を見極めるのが職人技。

この工程が、後から繊維が抜けにくく、

風合いの良いたわしに仕上げる1番のポイントだとか。

そして、棕櫚の繊維が均一の厚みに広がったことを確認したら、

コイル状に一気に巻き上げます。

繊維が抜けないようにしっかり巻き締め、

たわし用の散髪機にかけて繊維を整え、U字型に曲げたら、

ようやく見慣れたたわしの形状が見えてきました。

「棕櫚製のたわしは、細かくてしなやかな繊維が汚れをかき出すので、

力を入れなくてもよく落ちる。

硬いというイメージが強いたわしですが、

棕櫚は使い込むとさらに柔らかくなるんですよ」

髙田さんがおっしゃる通り、

これまで持つとチクチクした印象のあった、たわしですが、

棕櫚製のものを手にすると、ふっくらと優しい感覚が伝わってきました。

髙田耕造商店では、用途に合わせて様々なたわしを開発。

もともと棕櫚の皮は、雨風にさらされても大丈夫なように、

強くしなやかな特性を持っています。

そのため、パームたわしやスポンジなどに比べて、

棕櫚たわしは長持ちし、カビなども生えにくいといいます。

最近では、国産棕櫚を使ったボディたわし(写真上手前)が人気だそう。

「忘れ去られていた国産棕櫚を復活させようとした当初は、

周りから全然相手にされなかったんですよ。

それを息子が頑張ってくれましてね」

髙田さんがうれしそうに話してくれました。

髙田家の長男、大輔さんは料理人の道を目指しましたが、8年前に帰郷。

大好きな祖母と車で近所を走っている時に、

棕櫚を見て言われたある言葉に、はっとさせられたといいます。

「棕櫚のおかげで、おばあちゃんは髙田家にお嫁に来られたのよ」

家業の原点、すなわち自分のルーツにあった棕櫚の存在。

「その時、棕櫚山を守ることが、自分のやるべきことだと思ったんです」

大輔さんは、駆け回って、当時を知るおじいちゃんやおばあちゃん達を探しました。

そこで出会ったのが、峰伸汎さんです。

当時、峰さんは、これ以上使い道のない棕櫚をどうしていくか頭を悩ませており、

山を手放すかどうかのちょうど瀬戸際だったといいます。

「大ちゃんに出会うまでは、数十年、誰も棕櫚には構わなかった…」

一度は人々から忘れ去られてしまった、紀州の棕櫚でしたが、

髙田耕造商店の取り組みによって、再び日の目を浴びています。

しかし、大輔さんの挑戦はこれにとどまりません。

「日本で唯一の国産棕櫚を使用した、たわしを作るという夢は叶えられつつある。

ただ、僕の使命は、棕櫚山を再生し守ること。まだまだこれからです」

近い将来、海南市に新しい棕櫚産業が生まれているかもしれない、

そう思わせてくれる大輔さんの言葉と、

これからの髙田耕造商店の活躍に、とてもわくわくしてきます。

虎斑竹

「この道はひい爺さんの時代から、ずっと通ってきた道や。

随分、通りやすくなってるやろ」

そう言いながら、急な山道をぐいぐいと山奥へと向かっていくのは、

高知県須崎市にある、「竹虎」の4代目、山岸義浩さんです。

竹虎は、地元でしか生息しないという、

幻の「虎斑竹(とらふだけ)」を扱う竹材専業メーカー。

山岸さんいわく、昔から日本人のくらしに必要不可欠だった竹は、

日本各地に植えられ、竹林を築いてきました。

そして、ザルや竹籠をはじめ、ほうきの柄や、農作業用の熊手、

釣り用の竿など、くらしの様々なシーンで活用されてきました。

「今日は雨上がりやき、いい模様が出ちょります。これが虎斑竹ですき」

山岸さんが指さす虎斑竹は、

表面に虎皮状の模様が入っていることから、そう呼ばれるようになったとか。

興味深いのが、虎斑竹は全国的に見ても

高知県須崎市安和(あわ)の1.5㎞間口のエリアにしか、

生息していないということ。

これまでに何度か、各地に移植が試みられたそうですが、

綺麗な模様が出ることはなかったそうです。

「なぜかは分からんがです。

学者によると、この山の土着菌による作用とも言われちょります。

なんにせよ、昔から貴重な竹として扱われちゅうがです」

かつて土佐藩の年貢としても納められていた虎斑竹は、

日用の道具としてはもちろんのこと、茶菓道の竹器や装飾用の建具としても

重宝されてきたといいます。

「自然が生み出す、2つとして同じでない模様は、

日本人の美意識に通じるものがあるがではないろうか」

山岸さんがそう話す通り、

虎斑竹は一本一本独特な個性にあふれています。

この個性を最大限引き出してあげるのは、熟練の職人技。

1本1本、火であぶりながら油抜きし、

その熱を利用して、ため木を使ってまっすぐに矯正していくのです。

「ここにしかできない竹やき、少しでもいいから残していきたいがです」

竹は自生する植物ではなく、人の手によって植えられてきたものです。

しかし、様々な工業製品が生まれてくると、

いつしか人々は竹林から離れるように。

すると、全国各地の竹林は荒廃し、

繁殖力の強い竹は、他の木々にまで影響を及ぼしているのが現状だといいます。

「けんど竹はそれだけ再生可能な資源とも言えますぞね。

3か月で親竹と同じ大きさに育つし、3~4年で製品に加工できる。

まさに無尽蔵の資源といっても過言ではないがです。

竹林の保全のためにも、竹の使い道を考えないとイカンがです」

そう話す山岸さんは、竹の需要を最大限開拓すべく、

竹細工の他に、竹の持つ抗菌性や消臭性を活かした竹炭や、

竹の葉を使ったお茶など、様々な竹のあるくらしを提案していっています。

「青竹踏みって知っちょりますか?ありゃ気持ちエイですろう。

最近の若い人は踏んだことがない人もいると聞くがです。

自分の使命は、竹の良さを今の人たちにも伝えていくことだと思うちょります」

まさに竹を割ったような性格の山岸さん。

「竹のようにありたい」と話すのは、

その多くが同じ根から生えている竹のように、

皆で手を取り合ってまっすぐに伸びていきたいという意味でした。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

丁寧に暮らす

森林率84%の高知県。

なかでも、県北部で四国のほぼ中央に位置する嶺北地域は、

森林率90%という山深い場所です。

「この辺りは"高知のチベット"って呼ばれています。

知る人ぞ知る、日本最大の棚田もあるんですよ」

この時期の棚田は、残念ながら稲を刈り取った後でしたが、

水を張った時期や、緑もしくは黄金色に輝く棚田をぜひこの目で見てみたい!

と思わせる景色がそこに広がっていました。

ご案内いただいたのは、本山町に拠点を構える

「ばうむ合同会社」の代表・藤川豊文さん。

横浜の建築会社に13年勤めた後、地元である本山町に戻り、

それまでの仕事とのスピード感の違いやギャップに違和感を抱きながらも、

商工会の青年部の仲間と一緒に、地元でしかできない"何か"を模索します。

そして、視察で訪れた栃木県粟野町(現・鹿沼市)でヒントを得て始めたのが、

地元の杉を使った家具づくりでした。

「子どもたちが少ない山間部だからこそ、大切な子どもたちへ

"人の本質を育てる教材"としての学習机と椅子を作りたいと思いました」

藤川さんは、地元の杉製の家具を通じて、

"一つひとつ違うといった個性"や、"モノを大事に使うという心"を育てたい、

と話します。

一般的に、杉材は柔らかく、耐久性を維持するのが難しいのですが、

香りが立って、優しく温かいという利点もあります。

藤川さんたちは、あえて自然のままの杉材の木目を強調した机と椅子に仕上げ、

丁寧に扱わないと、汚れや傷が目立つ仕立てにしました。

今では、地元の小学校や中学校に納品され、

子どもたちは、地元の素材に触れながら、

教科書には載っていない価値を学び始めたといいます。

そして、ばうむ合同会社の手掛ける

間伐材を使ったものづくりのなかで、一際目を引いたのがこちら。

「忙しい日常のなかで、

手にするとホッとするような、自分が欲しくなるようなものを考えました」

そう話す、制作部の門田恵美さんが手掛けたのが、

木でレース編みの模様を表現した「moku-lace(もくレース)」コースターです。

もくレースのコンセプトは、

「丁寧に暮らす 大切に暮らす」。

割れにくい、壊れにくい便利なものに囲まれていると、

つい粗雑にものを扱いがちだと、門田さん。

「もくレースが、気に入ったものを大切に使うという、

丁寧な暮らしへのキッカケになればうれしいですね」

とその想いを語ってくださいました。

そんなもくレースには、間伐材のなかでも

家具などには使用できない、できるだけ小径木を利用。

張り合わせて一枚板にしてから加工していました。

杉製なので軽く、とても繊細。

だからこそ、大切に扱おうという想いが芽生えるように思います。

コースターの他にも、花瓶や植物のプランターマットとしても使えるので、

日常のなかに「丁寧に暮らす」という概念が溶け込みますね。

今年で活動10年目を迎える、ばうむ合同会社。

「林業は衰退しているとよく言われますが、

今はまだ人工林が育っていない状況なだけなんです。

林業はまだまだこれからの産業だし、人間の責任として、

森林の手入れをしていかないといけません。

今後も楽しみながら、地域に雇用と所得を生み出していきたいです」

そう、藤川さんが語るように、

豊かな自然に囲まれた本山町では、

木に触れられる、ぬくもりのある丁寧な暮らしが始まっていました。

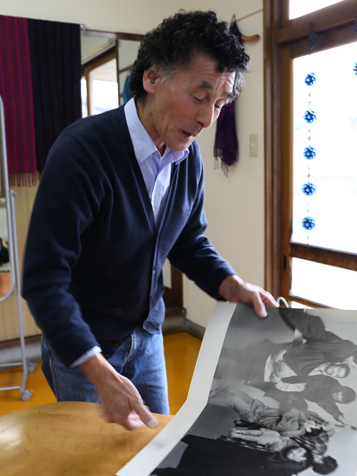

墨の可能性

その工房を訪ねると、

中にはまるで白黒写真で撮影したかのような光景がありました。

あえて黒を基調にした空間にしていたわけではなく、

工房で製造されるものによって、だんだんと黒ずんでいったんだそう。

そう、ここは三重県鈴鹿市寺家にある、墨づくりの工房です。

「鈴鹿墨」

1200年以上前から鈴鹿の地で作られているといわれ、

墨としては唯一、国の指定する伝統的工芸品です。

「かつて都のあった場所の近くでは、必ず墨が作られていたんですよ。

公文書に欠かせないものでしたから。この界隈にも7~8軒の墨屋がありました」

そう話すのは現在、鈴鹿墨を生産する唯一の工房、

進誠堂の3代目、伊藤亀堂さん。

気さくな笑顔と豪快な話しぶりが印象的な方です。

江戸時代、墨が一般大衆にも用いられるようになると、

製墨に必要な松や弱アルカリ性の水に恵まれた鈴鹿は、

紀州藩の保護のもと、墨づくりが飛躍的に発展していきました。

「バブル期には飛ぶように売れていました。

子供の習い事といえば、そろばんか習字だったでしょ」

しかし、子供の習い事も多様化し、徐々に需要が低迷。

墨の代わりに簡易な墨汁が用いられることも増え、

一軒、また一軒と、墨屋は姿を消していったそうです。

「ネットのニュースで、鈴鹿墨衰退の記事を読んだんです。

1200年続いてきた伝統がここで途絶えてしまっていいのか。

居ても立ってもいられなくなり、実家へ戻ってきました」

伊藤亀堂さんの息子で、進誠堂4代目の伊藤晴信さんは、

東京での仕事を辞めて、2010年に帰郷しました。

今では中国市場の開拓など、鈴鹿墨の発展に尽力しています。

こうして親子で励む製墨は、早朝4時頃から始まります。

「墨づくりは、寒い冬の時期だけなんです。

それも早朝の空気が乾燥している時間が、一番適しています」

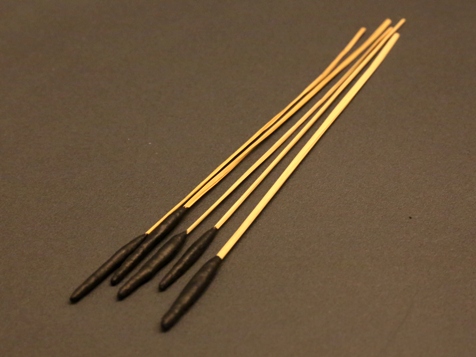

晴信さんに、その一部始終を見せていただきました。

墨の原料は、様々な木から採取する煤(すす)と、

膠(にかわ)と呼ばれる、動物の皮や骨から抽出されるコラーゲンを濃縮したもの。

この膠を水で溶解したものと、煤と香料を混合し、

入念にもみ上げていきます。

「はじめは簡単にできると思っていましたが、大間違いでした。

すりやすい墨を作るためには、このもみ上げの工程が大切で、

中の空気を抜いて、柔らかく仕上げなくてはなりません。

最初の頃は、筋肉痛で体がバッキバキでした…」

もみ上げた墨玉は、艶やかに黒光りしています。

原料が均等に練り上げられ、この光り輝く瞬間の見極めが大切なんだそう。

これを型入れして、万力で挟むこと10分。

型から外すと、見慣れた墨が姿を現しました。

ただ、まだこの時点では墨はまだ柔らかい状態です。

ここから灰をかぶせて徐々に水分を除き、

それをさらに室内干しで2~4カ月乾燥させていきます。

墨は寝かせれば寝かせるほど、人の手では取りのぞけない不純物が抜け、

より純度の高い墨へと変化していくのだそうです。

そして、磨きをかけ、装飾を施して、

ようやく墨として市場に流通していきます。

「日本の墨は"正直"だと、中国では褒められます。

むこうでは乾燥過程で曲がったものなども、多くありますからね。

まぁ、こんなもんでいいか、とならないものづくりが、日本らしさだと思っています」

晴信さんがそう話すように、

鈴鹿墨は原料加工から製品化まで、妥協を許さず一貫して行われていました。

「他の産地では分業制が敷かれているなか、この一貫製造こそが、

一つひとつ、異なる墨を作ることができる産地の特徴でもあるんです」

それに気付いた3代目の亀堂さんは、墨の需要を拡大すべく、

これまで、「1分ですれる墨」「にじまない墨」など、

より使いやすい墨を作り出していました。

なかには、こんなものまで。

多種多様な植物の煤を使った墨や、

煤の代わりに顔料を加えることで実現した、ラメ入りのカラー墨です。

「書道以外にも使えるということを示したかったんです。

気付いたら身の回りにある存在であってほしい」

そんな亀堂さんの想いに応えるかのように、

晴信さんが、墨を使った香袋や墨染めなども商品化していました。

「これからは今一度、原点に立ち返って、墨づくりをしていきたいんです。

命名、遺言、家系図など、人生の大事な節目では必ず墨を使ってもらいたい。

そのために、書道のハードルも下げなくてはいけないし、常に新しい墨を追求していきます」

代々、守り継がれてきた鈴鹿墨は、

親から子へ、さらなる可能性を広げて、つながれていこうとしていました。

思えば、年初めの書き染めでも、墨をすりながら精神を統一し、

今年の抱負を考えている自分がいることを思い返しました。

墨をする時間というのは、何かを記す時にふと立ち止まって考えられる、

貴重な時間ではないでしょうか。

そこには、墨匠たちの、

細やかな配慮と繊細な技が宿っていることを忘れないようにしたいです。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

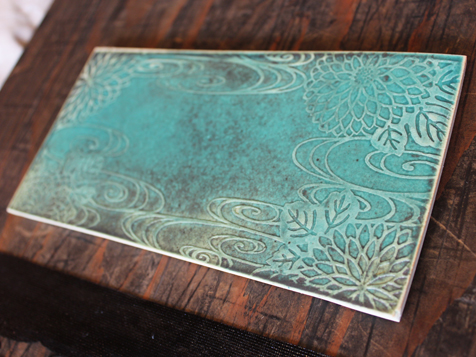

瀬戸本業窯

800年の歴史と伝統を誇る「瀬戸焼」。

瀬戸焼が"せともの"として陶磁器の代名詞となるなど、

幅広く全国各地に広がっていったのは、

名古屋という大都市に近いことと、純白で良質な陶土が採れたことからだそう。

瀬戸焼はその長い歴史のなかで、1つの産地としては珍しく、

あらゆるジャンルのものを作ってきました。

鎌倉時代には、日本で初めて釉薬を使った焼き物を作り、

耐水性のある実用としての器の可能性を広げました。

また、日本の水回りタイルの第1号も瀬戸で生まれ、

国内のトイレタリー環境の衛生に一役買ったり、

私たちの生活に欠かせない電気を、各家庭に供給するのに必要不可欠な

碍子(がいし)を生み出したのも瀬戸焼でした。

1800年以降に瀬戸に磁器の技術が入ってくると、磁器生産が本格化。

旧来からの瀬戸の陶器を「本業焼」、

磁器を「新製焼」と呼んで区別するようになります。

「うちが本業を守っているのは、

民芸運動の柳さんとの出会いがあったからだと思っています」

この地で250年以上続く「瀬戸本業窯」の8代目、

水野雄介さんに工房をご案内いただきました。

時代の潮流を捉えた新製焼を手掛ける窯元が増えるなか、

瀬戸本業窯はその名の通り、瀬戸本来の日用雑器づくりを生業にしてきました。

今も昔もその生産スタイルは変わらず、

土づくりも釉薬づくりも自分たちで行っています。

釉薬には、アカマツの灰をベースに使うのですが、

右上の写真の量の木材でどんぶり2杯分のマツ灰しかとれず、

年間約400杯のマツ灰(およそ1トン)が必要になるというから驚きます。

灰釉(マツ灰)でつくられる黄瀬戸のお皿

灰釉(マツ灰)でつくられる黄瀬戸のお皿

「本業焼の美徳は、最低限の手数と材料で、量を生み出すこと」

と雄介さんが話す通り、仕事は分業制で、

作り手は日々繰り返しの修業のなかで、

いいものをスピーディーに作れるようになるといいます。

そうした積み重ねのなかで、徐々に余分なものが削ぎ落され、

本業焼の代表的な「馬の目」(写真左下)や、「麦藁手」(写真右下)といった

シンプルなデザインの器が生まれていったそう。

「反復で早く描けるこれらの柄は、

恐らくデザイナーには生み出せないデザインでしょう」

と、雄介さん。

こうした本業焼のスタイルに目を留めたのが、

先に述べた民芸運動の創始者・柳宗悦氏です。

(左:バーナード・リーチ、中:濱田庄司、右:6代目水野半次郎)

(左:バーナード・リーチ、中:濱田庄司、右:6代目水野半次郎)

雄介さんの祖父で、6代目・水野半次郎さんの時代に、

柳氏と出会った瀬戸本業窯は、その後も民芸の思想を大切に

瀬戸本来の本業焼を生み出し続けてきたのです。

また柳氏は、瀬戸本業窯のある洞町(ほらまち)の街並みにも感激したといいます。

町を歩くと、この地で窯業が盛んに行われていた歴史を物語るように、

窯を焼く際に使用した窯道具の廃材を積み上げて築かれた「窯垣」を目にします。

この光景を見た柳氏は、

「ここでは一体どんな仕事が行われているんだ…」

と感嘆の声を上げたんだそう。

しかし、地元の人には身近な光景であり、

住民は特に気にすることなく、窯垣を取り崩す人もいました。

そこで立ち上がったのが、雄介さんの父親で7代目・水野半次郎さんでした。

今から20年ほど前に、7代目・半次郎さんが地域住民に呼びかけ、

洞町の景観を守る活動を行ったのです。

「うちの窯は民芸運動があったから活性化したというより、

もともとやってきたことが評価されたということが後から分かりました」

7代目・半次郎さんは、家業に入る前に他の産地に修業に行き、

いくつかの窯元を見て回ったそうなのですが、

勉強しにいったつもりが、逆に瀬戸のすごさを思い知ることになったんだそう。

ちなみに、瀬戸本業窯では、代々当主に「半次郎」の名が引き継がれています。

戸籍そのものから変えるといい、これはとても珍しいことだといいます。

250年以上のあいだ、「水野半次郎」によって守られてきた瀬戸本業窯。

「この先もずっと瀬戸本業窯を続けていくために、

仕事のやり方は変えずに守っていきたいと思います」

最後に8代目・半次郎後継の雄介さんがそう話してくれました。

当主の名を統一することで、個性を出さずに、

元来の本業焼を守り続けているその姿にこそ、

8代にわたって続いている秘訣が隠されているように感じました。

そして、雄介さんの言葉からも、瀬戸本業窯が

未来においても変わらずに続いていくことを容易に想像させてくれます。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

伊勢型紙

染色道具のひとつである「型紙」。

和紙を柿渋で加工した型地紙に、

彫刻刀で繊細な紋様や図柄を彫り抜いたものです。

もともと着物などの生地を一定の柄や紋様に染色するために使われるものですが、

全国を回ってみて、布だけでなく、焼き物や革製品など

その使われ方の幅がとても広いことを知りました。

また、型紙のほとんどが三重県鈴鹿市の白子(しろこ)地区で生産されている、

通称「伊勢型紙」であることも各地で耳にしてきました。

「伊勢型紙の歴史は、1000年といわれていますが、

個人的には500年ほどだと考えています。というのも…」

伊勢型紙の歴史から丁寧に教えてくださったのは、

オコシ型紙商店の起(おこし)正明さんです。

これまで見てきた地域の伝統産業は、その成り立ちの背景に、

風土が適していたことや原料が採れたことなどが関係していました。

しかし、鈴鹿市は型紙の原料である和紙や柿渋の産地でもなく、

地域で染物業が盛んだったわけでもないのに、型紙の一大産地になったのだそう。

「伊勢型紙の発祥には諸説あるのですが、

恐らくキッカケは、応仁の乱ではないでしょうか。

京都から型を彫れる職人さんが散らばったのが起源ではないかと思っています」

起さんは、伊勢が型紙の産地に発展したことには

2つの要因があると話します。

1つは、白子町が江戸時代に入り、紀州藩の天領となり、

紀州徳川家の庇護のもとに置かれていたこと。

2つには、伊勢商人の存在です。

彼らは、紀州藩から「鑑札」を与えられていたため、

全国どこへでも行商ができたし、泊まる宿なども優遇されたというのです。

伊勢型紙の業界は、型地紙の製作業者、型紙を彫る職人、

そして図案の企画を行い、染物屋に販売する問屋からなります。

「伝統産業について語られる際にフォーカスされるのは職人です。

もちろん技術の継承も重要ですが、そもそも売れないと産業ではありません。

文化と産業は違うので、流通させなければ始まりませんから」

起さんは問屋の3代目。

今年で50歳を迎えますが、伊勢型紙に携わるなかでは、最年少だそう。

バブル期の終わりに家業に入った起さんは、

ここ10年でニーズが大幅に減少し、危機感を持つようになったといいます。

和装用としては、現在、20年前のおよそ10%しか製造できていないというから深刻です。

頭を悩ませた起さんは、伊勢型紙の染色道具として以外の使い道を模索。

マーケットを海外にまで広げ、2010年にフランスのインテリア&デザイン関連見本市に、

2011年には、同じくフランスのテキスタイル国際見本市に出展し、

建築・内装、テキスタイルのデザインソースとしての可能性を探りました。

そんな折、2012年に三菱第1号美術館、京都国立近代美術館、三重県立美術館で

「KATAGAMI Style ー もうひとつのジャポニスム」

と題した巡回美術展覧会が行われました。

江戸後期に、「浮世絵(UKIYO-E)」とともに海外に渡った「型紙(KATAGAMI)」が、

世界の美術やデザインに与えた影響を垣間見ることのできる内容で、

起さんいわく、この展覧会が世間に対して

デザインとしての伊勢型紙の可能性を示すキッカケになったのだとか。

起さんは伊勢型紙のデザイン性を活かすべく、

地元のデザイン会社と組んで、アルミ削り出しのスマートフォンケースなどの

開発に勤しみます。

「それでもやはり道具・デザインとしての使われ方の域を越えられません。

今後は型紙そのものを活かした商品を開発していきたいですね」

オコシ型紙商店には、創業以来作りためてきた型紙が約数万点あります。

「型紙は立体でなく、色も単色。

しかし、同じ柄をリピートすることができる、

"エンドレスピクチャー"という魅力があります」

伊勢型紙は一見すると、長方形の中に描かれた

一つの作品のようでもあるのですが、

柄の下部と上部がピッタリ合う仕立てになっているのです。

これこそが伊勢型紙の真髄である、と起さんは話してくれました。

「伝統を守ることの難しさを痛感しています。

攻めることは案外簡単。

引き継がれてきたものを守りながらも、次なる展開に

引き続き、もがいていこうと思います」

和紙と柿渋という自然素材から、

彫刻刀だけを使ってここまで繊細な柄を生み出してきた、伊勢型紙の世界。

この細かい作業を実現できるのは、日本人のきめ細やかさや

粘り強さがあってこそだと思います。

しかし、一目瞭然である美しさや技術の素晴らしさとは裏腹に、

生活スタイルや先端技術が生まれている現代社会において、

これをどう活かしていくかが、まさに今後の鍵。

この答えを探すことは、産地の人たちだけでなく、

全くの異業界出身者や生活者の私たちにもできることかもしれません。

現在、伊勢型紙を彫れる職人の平均年齢は70歳を超えているそう。

500年の歴史を生かすも殺すも、

この先10年にかかっているという事実を突きつけられました。

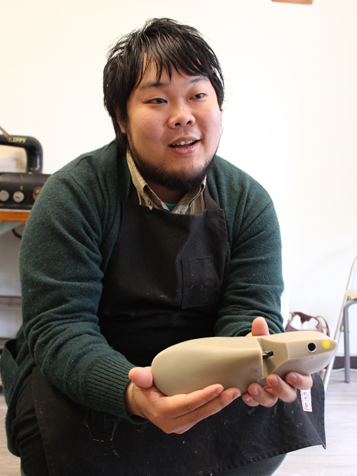

木を操る、木地師

国土の約3分の2が森林といわれる日本では、

古くから木の恩恵を受けて、暮らしてきました。

その一つが木器。

木器は、その製法によって大きく5種類に分けられます。

板材を組み合わせて作る「指物(さしもの)」、

薄板を曲げて作る「曲物(まげもの)」、

刀やノミなどで木を刳(く)り抜いて作る「刳物(くりもの)」、

短冊状の則板を円筒状に並べて竹などで作ったたがで締めて、

底板を取り付けて作る「結物(ゆいもの)」、

そして、轆轤(ろくろ)を用いて作る「挽物(ひきもの)」。

挽物といえば、汁碗などに多く用いられますが、

日本におけるその一大産地が、石川県加賀市にある山中温泉地区です。

ここは全国の挽物産地の中でも、群を抜いた職人の規模や質を誇ります。

山中温泉地区の挽物産地としての歴史は400年以上にわたり、

安土桃山時代に、良木を求めてやって来た木地師たちが

山中温泉の上流の村に移住したことから始まったといわれています。

「各地の木地師がいなくなってきてしまっているなか、

挽物について学ぶにはここしかないと思いました」

愛知県出身の田中瑛子さんは、高校時代から漆器に興味を持ち、

地元の大学で漆芸を専攻します。

しかし、実際に塗りをやってみると、立体を作る方が好きということに気付き、

大学卒業後に、全国で唯一、挽物轆轤技術を専門的に学べる山中の研究所に入所。

そして7年間研修所と師匠のもとで学び、2012年に木地師として独立されました。

「他の産地は器に対して木の繊維が並行に入った

"横木"(写真下右)を使うのが一般的ですが、

山中は繊維が垂直に入った"竪木"(写真下左)を使うのが特徴なんです」

田中さんいわく、竪木取りの特徴は歪みが少なく、

お椀や茶筒などの高さがあるものを作る場合に

薄挽きにしても縁が強く欠けにくいので軽く仕上げることができるそう。

ただし、竪木は木の半径の幅までしか使えないので、

大きいものを作るためには、大木が必要になるんだとか。

木地師の技は鍛冶仕事から始まるといい、

ベースとなるカンナを曲げられるようになるまで、数年はかかるといいます。

ベースの形はみんな一緒なのですが、

ちょっとした角度などは個人の癖や体型にあわせて変えるので

自分にベストなものを曲げられる様になるのに苦労するそう。

道具づくりが終わると、ようやく挽きの作業。

ここでも山中という産地だからこそのシステムがある、と田中さんは話します。

「山中には、木地屋さんが共同出資して作った製材組合があり、

原木の仕入れから"荒挽き"といわれる状態まで加工してくれています。

私は"荒挽き"を仕入れて、これをさらに加工していきます」

工房内には、ぎっしりと"荒挽き"が積まれていました。

荒挽きを専門に作る作業所があるので、

木地をよりスムーズに周期的に生産することができるのです。

「木地の仕事はマイナスなんです。

削っていって一番いい形になるのは一瞬だから、緊張感を持ってやりますね。

私たちの仕事は"早く、きれいに、揃っている"というのが腕の証。

いかに一瞬で形を見切りサッと決めるかが重要ですが、

日々の訓練のなかで、体で覚えていき、同じものがいくつも作れるようになります」

田中さんがカンナを巧みに操ると、

シャーシャーと音を立てながら、きれいに表面が剥けていきます。

一見、力のいる作業に見えますが、カンナの角度がうまく合っていれば、

力を入れなくても自然に削れていくんだそう。

さらに小刀を使って表面を削いでなめらかに。

すべすべお肌の可愛らしいフォルムの出来上がりです!

「木の個性を感じながら挽くのが楽しいです。

木目は二つとして同じものはありませんから。

こうした木目を楽しめるのは、木地師ならではの特権ですよね」

作家としての一面も持ち、漆塗りの工程までこなす田中さんですが、

その作品からは、木地師らしさがにじみ出ていました。

というのも、どれも木目の面白さを感じられる作品ばかりなのです。

田中さんは珍しい木目の材木を見つけるたびに、ストックしていき、

木の味を楽しめる作品を作り続けています。

そんな田中さんに今後の目標を伺いました。

「何があっても作り続けていきたいと思っています。

先生たちや師匠が長年研究してきた技術を引き継いでいるわけだから、

その技術のレベルをきちんと次に伝えられるようにしていきたいですね」

そう話す田中さんの作った木地は、大半が県外の塗り師へと渡り、

最終的に全国のお客様の手元に届いているそうです。

「職人としては、お客さんの手となり自分の意思を消して効率と均一を意識します。

作家としては、いかに自分を木で表現するかを大切にじっくり木に向かいます。

木を挽く姿勢としては正反対なものですがどちらも重要。

私の中ではどちらもあるからバランスが取れているのかもしれません」

私たちが普段触れている汁碗などは、

木と向き合い、それを操る木地師によって、

木に新たな息吹を与えるところから始まっていることを改めて知りました。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が

ご購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに

産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

現代の風呂敷

モノを持ち運ぶとき、今でこそ鞄に入れるのが当たり前ですが、

一昔前の日本では、少し様子が異なったようです。

そう、「風呂敷」に包んでいたのです。

もちろん、鞄も普及していたようですが、

鞄に入りきらないモノや、ちょっとした買い物などの際には、

風呂敷に包んで持ち運ぶのが一般的だったそうです。

それぐらい風呂敷は、日々のくらしで欠かせない日用品だったため、

地域のたばこ屋さんでも売られていたんだとか。

ただ、レジ袋や紙袋の普及によって、急速にその需要が低迷。

高価な着物をしまっておくときや、

結納の際に、贈答品を家紋入りの風呂敷に包んで贈るときなど、

特別なときにしか使われなくなってしまいました。

そんななか京都に、

異彩を放つ風呂敷屋があると聞いて訪れました。

「京都 掛札」

祇園の交差点から東大路通を北に向かって程なくすると、

見るもカラフルな店内に目を奪われました。

一見、鞄のように見えますが、

実はこれらはすべて風呂敷を結んだだけのもの。

柄も日本の伝統文様を現代風にあしらったものでした。

- 麻の葉

- 七宝

「日本の伝統文様には、それぞれ意味合いが込められているんですよね。

せっかくだから、それらを広く知ってもらいたかった」

例えば、蝶柄であれば、一度さなぎになって華麗に生まれ変わる神秘的な姿を

不滅・復活・立身出世にたとえて武家の家紋や意匠に好まれたそう。

また、つがいで飛ぶことから夫婦和合を、

幼子の衣装の文様として美しい成長を願ったといいます。

デザインを手掛ける3代目の掛札英敬さんが、

その想いを語ってくれました。

もともと染物屋として、家紋入りの絹の風呂敷を手作りしていましたが、

10年ほど前から、こうしたカラフルでポップな木綿の風呂敷も手掛けるように。

現在も、おあつらえ専門でお父様と染色の仕事を受けつつ、

家族で日用使いできる風呂敷を提案していっています。

そもそも風呂敷という名は、室町時代末期に、大名が風呂に入る際、脱衣した服を包んだり、

足拭きに使われたりしたことに由来するといわれていますが、明確ではないそう。

その後、江戸時代に入り商売が盛んになると、商売道具や商品を運ぶ運搬道具として、

また、庶民のあいだでもやはり日常の運搬道具として、支持されていったそうです。

風呂敷なら縦横傾けることなく、

縦長のモノも横長のモノも、包むことができますよね。

「何も風呂敷は日本独自のものでもなく、世界各地に似たようなものはあるんです。

お隣、韓国には"ポジャギ"と呼ばれる包み布があったり」

英敬さんは、こうした文化は農耕民族であることが大きく関係しているといいます。

狩猟民族は、食糧調達の際に副産物として得られる毛皮を、

目的に合わせて裁断して縫合していたため、ごく自然に立体的なものが生み出されました。

一方の農耕民族は、農作物の繊維から布をつくるという風習だったため、

原料となる作物をつくる必要があり、そこから糸を紡いで、一枚の布を織り上げたわけです。

せっかく苦労して織り上げた布を、一度切って袋状にしてしまうと、それ以外に使えない。

平面であれば、包んだり敷いたり掛けたりと、応用次第で様々な使い方ができる。

こうしたモノを作り上げる大変さが、

モノを工夫して大切に使う文化を育んできたのではないか、

ということなのです。

「ただ、この平面から立体をつくるというのは、

特に日本で顕著に見られる文化だと思いませんか。

着物も、帯も結ぶことで立体的に見せたり、折り紙にしたってそうでしょ」

そう話しながら、英敬さんは目の前で一枚の風呂敷を、

バッグのように仕立ててくれました。

「少しアレンジを加えたところもありますが、結び方は昔から伝わっているものですよ。

欧米人には、よくマジックだ!って言われます。

結び方を知っているだけで、一枚の風呂敷は様々な形に化けるんです」

確かに、風呂敷一枚で、ここまで多様な使い方ができるとは…

目からうろこが落ちるような発見でした。

「風呂敷を初めて使う人に提案していきたいんです。

そのためには、パッと見でかわいいと感じるデザインも大事だし、

包み方までキチンと伝えていきたい」

そう話すように、英敬さんはHPや店頭で包み方の指導はもちろんのこと、

「風呂敷のある風景」として、現代における風呂敷の日常使いを訴求していっています。

日本で育まれてきた、平面から立体を生み出す風呂敷は、

繰り返し使えてエコという観点からはもちろんのこと、

便利でかわいい、日常使いのできる代物であることを教わりました。

【お知らせ】

MUJIキャラバンで取材、発信して参りました生産者の一部商品が購入いただけるようになりました!

その地の文化や習慣、そして生産者の想いとともに産地から直接、皆様へお届けする毎月、期間限定、数量限定のマーケットです。

[特設サイト]Found MUJI Market

革新する高岡の伝統

大みそか、日本全国で響き渡った除夜の鐘。

昔から慣れ親しんでいるせいか、

この音色を聞くと、年越しの気分が一気にわく気がします。

実はこの除夜の鐘、その多くが、

富山県高岡市で作られていることをご存じでしょうか。

高岡は全国で生産される銅器の約95%を占める一大産地。

江戸時代、加賀藩2代藩主の前田利長によって町が開かれて以来、

鋳鉄の原料となる砂鉄、燃料の薪炭、保温材のわら灰、

鋳型をつくる川砂などを得やすかった高岡は、

鋳物の産地として発展を遂げていきます。

高岡駅近くに建立されている「高岡大仏」は、

高岡の職人の技術を結集してつくられたものでした。

そんな高岡の地で、鋳物の技術を活かしつつ、

革新的なものづくりを続ける企業があります。

今年、創業98年を迎える鋳物製造の老舗

「株式会社 能作」。

「うちには営業はいないけど、富山県民がみんな営業してくれるんですよ」

5代目を担う能作克治社長がそう語ります。

能作が最近世を騒がせ、富山県民が胸を張って「富山産だよ」

と周りに話したくなるものが、こちら。

錫製の曲がる器です。

金属なのに、人の力で自在に曲げられます。

使う用途に合わせて、形状も自由自在。

「食器=硬い」という固定観念を見事に覆されましたが、

こうした革新的な器が生まれた背景には、

挑戦し続ける伝統産業の姿勢がありました。

「日本の伝統産業はもう下火といわれていた時代にも、

私たちは横ばいか、少し右肩上がりの業績でした。

日本のものづくりの技術は世界一なんです」

福井出身の新聞記者から一転、婿養子として能作に入社した能作社長は、

17年間、職人として高岡の鋳造技術を教わったといいます。

「富山では、県外から来た人のことを"旅の人"って呼ぶんですよ。

言い換えれば"よそ者"です。ただ、同業者には教えないようなことも、

僕には教えてくれた。だから僕は、そんな高岡に恩返しがしたいんです」

グローバル経済が進み、中国の台頭が顕著に見られるなか、

高岡銅器も他産地と同様に、衰退の一途をたどっていました。

そんななか、能作社長がとった戦略は、多品種少量生産。

それも、一度は機械化した工場を、今一度手作りに戻すほどの徹底ぶり。

「少ロットでも、品質の良さで勝負するしかないと思ったんです。

手作りに戻すことで、職人の技術もさらに磨かれるようになっていきました」

工場に保管されている4000にも及ぶ鋳型が、

まさにその戦略を物語っていました。

ひたすら技術を磨き続けていくなか、やがて能作社長に

「ユーザーの声も聞きたい」という想いが芽生えていきます。

「当時は問屋さんから言われたものを作るだけでした。

ただ、売れなくなったら、末端は何もできないんですよね」

その状況に歯がゆさを覚えていたと話す能作社長のもとに、

2001年、東京で展示会開催のチャンスが訪れます。

それまで仏具や花器を手掛けていた能作でしたが、

これを機に社長直々に新しい製品の開発に乗り出し、

作り上げたのが、このハンドベルでした。

「これが大失敗だったんです。

だいたい家でハンドベル鳴らして奥さん呼んだ日には、

代わりに皿でも飛んできそうでしょ(笑)」

しかし、このハンドベルを見たある店員さんからのアドバイスで、

またたく間にヒットする商品が生まれるのです。

それが「風鈴」。

「風鈴は"鉄"だっていう、勝手な固定観念があったんですね。

私たちが手掛けていたのは"真鍮"でしたから。

この時に、売り場の店員さんはユーザーの志向を知っているんだな、

ということを学びました」

この学びから、今度は「身近な食器を作ってほしい」

という店員さんからの依頼に耳を傾ける能作社長。

真鍮や青銅は口にする食器としては適しておらず、

そこで、考えられたのが「錫」でした。

「当時、高岡の技術では錫は鋳造できないといわれていました。

それを実現できたのも、技術を磨いてきたからでしょう。

ただ、錫100%だとどうしても柔らかすぎて、曲がってしまったんですね」

それを、特徴と捉えるまでに、さほど時間はかからなかったそう。

「曲がるんなら曲げて使えば?

とデザイナーの小泉誠さんにアドバイスいただいたんです。

なるほど、とすぐに受け入れられたのも、

私自身が異業種出身だったからかもしれませんね。

以来、一歩俯瞰して見ることが大事、ということを知りました」

こうして錫100%の、曲がる器が誕生したのです。

今では、高級レストランから特注で発注がくるほど、

売り上げも青銅や真鍮をしのぐまで伸びてきているんだとか。

最近では、金属製の日用品になじみのある欧米を中心に仕掛けも始め、

Made in Japanを、また、高岡の名を世界に広めていっています。

そして、今になってあのハンドベルが海外で売れ出しているそう。

「高岡がなければ、能作は絶対に成り立たない。

そういった意味でも、"伝えられる生産者"でなければなりません。

そのためには、モノの良さはもちろんのこと、コトと心が大切。

コトとは、高岡の伝統産業の技術。そして、心とは職人の想いです。

これからも"攻める"伝統産業であり続けたい」

終始、穏やかなトーンで話される能作社長でしたが、

その内に秘める想いには、並々ならぬ熱意を感じました。

「これからは"競争"ではなく、"共想""共創"の時代。

高岡の同業者と協力して頑張っていきたいですね」

革新し続ける伝統産業の背景には、

高岡に対する誇りと感謝の念が込められていました。

日本の縁起物「キナキナ」と「うるしダルマ」

よいことがあるようにと祝い祈るための品物、「縁起物」。

それらの対象は五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、無病息災、子孫繁栄…

などで、多岐にわたります。

私たちの身近なところでいうと、

"年越し蕎麦"やお食い初めの"鯛"なども縁起物ですし、

居酒屋やお店の軒先でよく見かける

"たぬきの置物"や"招き猫"などが代表的です。

また、各土地によって異なる縁起物が存在するのも

面白いところかもしれません。

例えば、東北地方のこけし。

もともとこけしは、江戸時代後期、木地師が東北の温泉地で、

湯治客や子供相手に作ったのが起源とされます。

ある記録によると、こけしのことが「こふけし(こうけし)」と記されており、

「子授けし」、つまり子供を授かるというお祝いの意味で、

こけしは子供の健康な成長を願うお祝い人形とされている説もあるとか。

こけしの顔や形、模様は産地ごとに様々で、

青森の津軽系、宮城の鳴子系、山形の蔵王系など11系統に分けられていますが、

今回は、岩手県花巻市に、南部こけしの職人を訪ねました。

新花巻駅から車ですぐ、宮沢賢治記念館の隣にある工房へ一歩入ると、

なんだかそこはおとぎ話の世界のようです!

「"こけし"という呼び名は昭和15年に鳴子で行われた会議で決まったんですよ。

この辺りでは首が動く様子から"キックラボッコ"や"キナキナ"と呼ばれています」

作業の手を止めて、南部こけしについて教えてくださったのは、

工房木偶乃坊(でくのぼう)の煤孫盛造(すすまごもりぞう)さんです。

煤孫さんは3代目で、おじいさんが大工さんに依頼された木地仕事の空き時間に、

"キナキナ"づくりをしていたといいますが、この趣がまた珍しい。

こけしというと、細い目におちょぼ口の愛くるしい少女の表情が浮かびますが、

"キナキナ"は、顔や胴の華やかな模様が一切描かれていない

とてもシンプルなものなのです。

また、頭が小さく胴の下部がくびれた形も特徴的。

というのも、"キナキナ"は赤ん坊のための木のおしゃぶりだったそうで、

口に含むことから、絵付けをしなかったのだといいます。

今では、顔を描く南部こけしも出てきていますが、

煤孫さんは、絵付けをする代わりに、木目をそのまま楽しめるようにと、

30種類以上の木を使って、多彩な"キナキナ"を生み出しています。

製作の様子を見せていただくと、その作業の素早いこと!

円柱の木材が煤孫さんの手業によって、みるみるうちに形を変えていきます。

1本の材から先に切り出した頭の部分を、

胴体部分に開けた穴に差し込んだら出来上がり!

「親父の手伝いから始まったこの仕事も、もう40年以上になりましたが、

マイペースに楽しくやってきました」

そう話す煤孫さんは、地元の文豪である宮沢賢治をモチーフとした

「デクノボーこけし」(写真左下)や、「ピエロこけし」(写真右下)などの

創作こけしも作っています。

首が左右にゆっくりと揺れる南部こけし"キナキナ"は、

赤ん坊のみならず、私たち大人にも癒やしを与えてくれます。

もう一つ、このキャラバンで、各地で見て来た縁起物といえば、ダルマ。

そのルーツは南インドの国王の第三王子であり、

仏教の禅宗の開祖の"達磨大師"であると知ったのは群馬県でのことでした。

達磨大使は洞窟で9年間も座禅を組み続けたといわれる人物。

何があっても必ず起き上がるところから、

宗教・宗派を超えた縁起物として、日本全土で広く親しまれており、

その姿形は各地の文化・風習によって少しずつ異なり、

地域の人々の願いが託されています。

そんななか、絶対に転ばないダルマが福井県小浜市にあると聞いて伺いました。

これがそのダルマ「うるしダルマ」

県指定の郷土工芸品であり、

小浜市からアメリカのオバマ大統領に贈られたこともあるそう。

「私の家は父が病気がちで、小さい頃ド貧乏でした。

もうわしは転ばん!って、転ばないダルマを父と一緒に創り出したんです」

そう話すのは、うるしダルマを手懸ける、柄本忠宗さん。

20歳まで外国航路の船員として、海外を回っていた柄本さんでしたが、

父親が海辺で拾ってきた漆の塊がたまたま割れたところを見て、

「これは綺麗だから何か作れるかもしれない」と発想を膨らませました。

そして、子供から大人まで知っていて、

前向きなものとして、ダルマづくりを思い付きました。

実は小浜市は日本の塗り箸の80%以上が作られているという、

若狭塗り箸のふるさと。

柄本さんのお父さんも病気になる前は漆箸職人で、

いろんな模様を考えて独自のお箸を作っていたといいます。

そんな柄本さんのお父さんが見つけた漆の塊とは、

その塗り箸づくりの工程で余った塗料が固まったものでした。

現在は柄本さんが夫婦で思考を凝らし、塗料を固めてだるまの原型を作っています。

実際に塗料を固めたものを割ってもらうと…

中がとってもカラフル!

この塊を小割、研磨して、一つひとつのだるまを仕上げていきます。

そのため、色、形、表情どれをとっても同じものはありません。

表情は描いた時期や気分によっても変わってくるといい、

「最近はダルマと顔が似てきたって言われますね。

でもそれは嬉しいこと。かつて見た仏像の表情を参考に、

いつかその顔を描きたいと思ってやってきましたから」

と柄本さん。

ちなみに下の写真は、

右側のダルマが、柄本さんが20歳の時に描いた顔で、

左側のダルマが数年前に描いたものだそう。

自分たちでゼロから創り出したものが県にも認められ、

一見、順風満帆な人生のようですが、

人手が足りずにお客様が離れていってしまったり、

一時は食べるものに苦労した時もあったといいます。

「ここまでやってこられたのは、奥さんがいたからですね。

年中隣に彼女がいて一緒に作業していますが、ケンカはしません。

ケンカしたらダルマのいい表情が描けませんしね」

小浜一、仲よしといわれる柄本さんご夫妻が作る夫婦ダルマは、

二人の人柄と仲睦まじい様子がそのまま表れていました。

※煤孫さんが作る"キナキナ"と、柄本さんご夫妻が作る"うるしダルマ"は

年始に販売される「福缶」に含まれています。

2014年度の福缶の縁起物は全部で30種類。

どれが出るかはどうぞお楽しみに!

文庫革

書籍や身の回りの大切な物などを保管しておく、文庫箱。

貴重品を箱に入れてしまうという習慣は古代からあり、

その昔は、木や紙の箱に漆を塗っただけのものでしたが、

皮なめしの技術が確立すると、革を貼ったものも作られるようになりました。

皮革産業が古くから盛んな兵庫県の姫路では、

江戸時代中期〜後期にかけて、藩の財政が厳しくなり、

革を生かした工芸が発達します。

真っ白な革を使用して独特な加工を施す、姫路革細工というものです。

この姫路革細工は、その後、一大消費地である江戸に"文庫革"として伝わり、

関東大震災前までは、5軒ほどの工房が東京にあったといいます。

今回訪れた、墨田区にある『文庫屋「大関」』は、

現社長の田中威(たけし)さんの祖父が昭和初期に創業した、

現在東京に唯一残る、文庫革の工房です。

文庫革の製造工程は、まず、姫路でなめされた白皮に

"しぼ"と呼ばれる革の揉みじわを入れた後、

プレス機を使って柄の型押しをしていきます。

現在使用されている型は、銅板のものが中心ですが、

戦前は木版、戦後はマグネシウム板と素材も変化してきました。

型押しが終わると、次に"彩色(さいしき)"という工程で、

皮革専用の絵の具を使って、一筆ずつ色をさしていきます。

「8色の絵の具だけで、無限に色を創り出すんですよ。

同じ色を作るのが難しかったりもしますが」

とは、その道45年のベテラン・大関春子さん。

一時、大関さんが唯一、彩色の後継者だった時期もありましたが、

ネットで文庫革の存在を知った人たちが集まり、

現在は複数名のお弟子さんと一緒に作業をしています。

続いて、"さび入れ"と呼ばれる工程。

色止めをした後、革の表面に漆を塗り、

仕上げに"マコモ"という植物の粉をふりかけて定着させます。

すると、色を塗らずに残しておいた部分にマコモの茶色の色が入り、

独特の風合いが生まれるといいます。

(写真下右:さび入れ前、写真下左:さび入れ後)

「マコモが入ることでそこが影の役割を果たし、

色を乗せた柄の部分が浮き上がって見えます。

古びをつけるというのですが、これですごく味が出てくるのです」

初めて聞きましたが、マコモとはイネ科の植物で、

田中社長いわく、鎌倉彫りにも使われているものだとか。

「兵庫や大阪にも姫路革細工の工房は何軒かあるけれど、

さび入れをしていない所もあるといいます。

私は"さび入れ"が文庫革の面白みだと思っているので、

そこだけは変えずに守っていきたいですね」

文庫屋「大関」はこれまで卸し売りが中心でしたが、

それだけでは文庫革についてお客様にきちんと伝えきれていない…と、

一昨年、念願の直営店を浅草に出店しました。

お店を訪れると、浅草寺のすぐ近くということもあり、

平日の昼間でしたが、観光客や外国人のお客様で店内は混み合っていました。

ズラリと並ぶ色とりどりの柄を目の前にすると、

思わず「どれにしようかな〜」と選びたくなり、心がわくわく躍ってきます!

デザインはおじいさんの時代から使っているものもあれば(写真下左)、

田中社長が手掛ける新しいデザイン(写真下右)もあります。

「色や柄は時代によって好みが変わる。

バリエーションを持つことで、幅広いお客様の要望に応えたいと思っています」

そう話す田中社長に文庫革の魅力を聞いてみると、

次のような答えが返ってきました。

「文庫革は『迷って選んで使って楽しめる革工芸』だと思うんです。

人に見せたくなったり、また欲しくなったりする、

使っていて"楽しい!"と思えるものってなかなかないと思いませんか」

「お客様の手に渡って喜んでもらってこその

ものづくりだと思っています。

そのためにも、この程度でいい、ではなく、

今後も、もっともっと文庫革の良さを伝えていきたいですね」

もともと大切な物を仕舞っておくための箱に使われていた文庫革。

それは貴重品を大事に保管しておくための保護の意味合いだけでなく、

きっと大切な物だからこそ、好みのわくわくする柄に包んでおきたい

という人々の願いが込められていたのではないかと思います。

そして、その想いは、お財布や手帳、ブックカバーなど用途を広げながらも、

しっかりと現代に引き継がれていました。

1200年続く竹細工

その地にある素材を使って、くらしに必要な道具を作る。

焼物にしても、木工にしても、

今ほど物流が整備されていなかった昔においては、

それが当たり前だったことを、キャラバンを通じて実感してきました。

網組細工もその一つ。

日本各地に自生する竹や植物のツルを使って編まれる網組細工は、

芸術品のようでもありながら、日用品として人々の生活を支えてきました。

ただ、時代の変化に伴う安価な日用品の台頭によって、

その技術の継承者は全国的にも希少な存在に…。

そんななか、今でも地域ぐるみで網組細工を作り続けている産地がありました。

岩手県二戸郡一戸町にある鳥越地区。

1200年もの歴史があるといわれる、竹細工の産地です。

鳥越で使われる素材は、

スズ竹と呼ばれる細くてやわらかい品種。(写真右)

真竹(左から2番目)などと比べても、その違いは一目瞭然です。

太平洋岸に広く自生している品種ですが、

寒くて雪の積もりすぎない気候の二戸地方のものは、

強靭でしなやかと昔から定評があったそうです。

「昔は、集落ごとに秘伝の編み方がありましてね。

門外不出とされたので、結婚も集落内で行われていたんですよ」

鳥越地区で、技術を伝承し竹細工の魅力を広く伝えていくことを目的に設立された

「鳥越もみじ交遊舎」の館長、柴田三男さんはそう語ります。

昭和26年には、農閑期の副業として

日本一の収益を誇っていた鳥越の竹細工でしたが、

少子高齢化による過疎化で、広く門戸を広げるように。

館内では、地域の作り手はもちろん、

遠方からその技術を学ぼうと訪れる人の姿もありました。

「簡単な作業に見えるんですけど、これが想像以上に難しいんですよ」

埼玉県から学びに来ていた女性も、その奥の深さに驚きを隠せない様子。

それもそのはずで、今も原料は、

自生するスズ竹を自分たちで採取するところから始まり、

皮を剥いで、均等に縦4つに分割。(これが難しい)

さらに、内側の厚みを何度も削って薄くし、ようやく材料となるわけです。

この原料にかける手間暇によって、仕上がりにしなやかさと弾力さをもたらせます。

こうして一つひとつ丁寧に編まれた竹細工は、

現代のくらしにも自然と溶け込む普遍的な魅力を放っていました。

使い続けていくうちに、飴色に経年変化していくのも、

竹細工のおもしろいところです。

「それにしても1200年ものあいだ、途切れることなく

地域ぐるみで作り続けられてきているのも、すごいことですよね」

ふと、そんな質問を柴田館長に投げかけてみると、

「よかったらその理由の片鱗を見に行きませんか」

と、ある場所へ連れて行っていただきました。

訪れた先は、もみじ交遊舎の裏にそびえる鳥越山。

もみじの名所としても知られる、紅葉がかった山をぐんぐん登っていくと、

その先に待っていたのは、切り立った崖の岩穴に設けられた御堂でした。

「鳥越観音堂」と呼ばれるこの御堂は、

西暦807年に慈覚大師が開基したという伝説を持つ古寺。

実は、鳥越の竹細工のはじまりには、

この鳥越観音と慈覚大師が深く関係しているそうなのです。

「長い冬の土地柄、人々の冬場のくらしは困窮していました。

そんな折、観音開基のために山堂に籠っていた慈覚大師の夢枕に、観音様が現れて、

"わが化身である大蛇の胴の模様を、竹細工の編組法にとりいれてこれを里人に広めよ"

と教えてくださったのです」

柴田館長がそう話されるように、今もその言い伝えから住民は観音様に感謝し、

村人が殺生しないことを条件に竹細工を教えたとの話もあり、

縁日などには肉・魚・卵を避ける方もいるそうです。

そして、住民は何かの折にはこの御堂にお参りし、

親しみをこめて「観音さん」と呼んでいるのだそう。

確かに、そこには1200年ものあいだ大切に守られてきた

神聖な空気を感じずにはいられませんでした。

「もみじ交遊舎では、地域の小学生にも竹細工を教えていますが、

編み方を覚えて欲しいわけではないんです。

自分の生まれ故郷に、こうした歴史を持つ竹細工があることを知り、

誇りを持って欲しい」

1200年ものあいだ作り続けられてきている鳥越の竹細工には、

単に日用品としての価値のみならず、

生業を授かったことに対する感謝の念が込められていることを知りました。

そしてそれは、広く門戸を開きながら、

後世へとつながれていくことと確信しています。

親子で紡ぐ、ホームスパン

岩手県の産業のひとつである「ホームスパン」とは、

"家庭(ホーム)"で"紡いだ(スパン)"毛織物のこと。

その技術は、明治時代に英国・スコットランドから伝わり、

東京より北の地方に広まったそうですが、

今では全国生産の多数を岩手県が占めています。

「今もホームスパンを続けているのは6軒ほどになりましたが、

コツコツやってきた所が残っています。

うちの工房は、私の祖母である中村ヨシが大正8年に始めました。

当初、ホームスパンの講習会があると聞いた時には、

パン作りかと思ってお鍋を持って出掛けたそうですよ(笑)」

お茶目な笑顔で話すのは、盛岡市内でホームスパンを手掛ける、

中村工房の3代目、中村博行さんです。

中村さんいわく、昔はどこの農家にも織り機があり、

飼っていた羊の毛で、自分たちの着るものを織っていたそう。

その後、時代の移り変わりとともに織りの世界でも当然、機械化が進みます。

中村さんの父親の代には、機械を導入したこともあったそうですが、

海外からより安価な製品が入ってきて、失敗に終わってしまったといいます。

その時の教訓もあり、中村工房では今も手織りにこだわります。

「機械織りだと、シャトルのスピードが速いから風合いが出せない。

手織りは糸がリラックスできるでしょ。そこがよさだと思いますよ」

確かにこれまで訪れてきた機械織りの工場では、

カシャンカシャンと忙しく機械が動いていたのを思い出します。

また、手織りでも綿の場合などは、トントンと糸を詰めながら織りますが、

ウールの場合は、糸に負担をかけずに織るため、工房内はとても静かな印象でした。

織物というと、織る工程にどうしても目が行きがちですが、

中村工房では、羊毛を手で染めるところから始まり、

それを足踏みの糸車で紡いで糸にし、

整経(せいけい)といって織るために糸を整えたりと

一連の工程をすべて手作業で行っています。

工房に並ぶのは、どれも木製の年季の入った道具で、

眺めているだけでどこか懐かしい気分にさせてくれます。

中村工房では、中村さんのご両親の時代までは

服地やコート地を中心に織っていましたが、

中村さんの代になり、マフラーを中心とした小物に商品をしぼるように。

その理由を

「服地は高価なものだからお客様が限られてしまうでしょ」

と中村さんは話します。

また、デザイナーの三宅一生氏との出会いも影響しているそう。

中村さんは20年以上に渡り、イッセイミヤケのコレクションにおいて

マフラーやストールなどを頼まれ、

そのなかで、シルクリボンや機械紡ぎの糸を使った、

ホームスパン以外の手織り製品も手掛けるようになったのです。

「冬向けにホームスパン、夏向けにはシルクや麻などを使って織っています。

ぜひ見てください」

そう言われてショールームに入ると、

ナチュラルカラーのホームスパンの横にある

それとは対照的なビビッドな色合いのものが目に飛び込んできました。

「ショールームはお客様に見てもらう場であり、

反省の場でもあるんです」

一つひとつ中村さんが手で染め上げる糸の色は、

織ってみて、初めてその表情が見えてくるといいます。

そして、中村さんがこだわるのが"旬"の色。

これまでに染めた糸をスクラップした、染色ノートは40冊以上もあり、

中村さんはそのための情報収集を日々欠かせません。

毎月10数冊という女性誌に目を通し、気になる色を再現していくのです。

さらに、ショールーム内に飾られた

愛くるしいお人形や小物入れ、香水瓶など、

すべては中村さんの趣味のコレクションであり、

色のヒントを得る大切な研究材料でした。

「ホームスパンだから、ってことにこだわるのではなく、

伝統は守りつつも、あとは時代に合わせて変えていけばいい。

そうしないとつまらないでしょ」

中村さんの、自らのやり方で楽しみながら仕事をする姿を見て、

息子の和正さんも5年前から工房で働くようになりました。

「親父は親父の感覚で、俺は俺でやってきた。

手織りだけは今後も変えないで、楽しみながら続けていきたいですね」

そう語る中村さんの言葉の裏には、息子さんに対して

「お前はお前のやりたいようにやっていけ」

というエールが込められているようにも聞こえました。

4世代に渡り、その技術をつないでいる中村工房のホームスパン。

ゆっくりと時間をかけてハンドメイドで作られる手織り物が

今後どのように変化していくか、とても楽しみです。

古くて素朴で新しい、赤瓦

沖縄の家々を彩る、赤瓦屋根。

古くから強い台風や塩害から

沖縄人(うちなんちゅ)の生活を守ってきました。

晴れていても突然雨が降り、すぐにまた晴れるという沖縄の気候のなか、

赤瓦は雨を吸収し、晴れた時に蒸発させ、

気化熱によって、家の中を涼しく快適に保っていたのです。

漆喰で塗り固められているのも、瓦が台風で飛ばないようにするためとも、

見栄えを良くするためともいわれています。

もともと朝鮮半島と日本本土、それぞれのルートから

沖縄へと伝わったとされる瓦は灰色でした。

灰色の瓦は、空気を入れずに焼く還元焼成というやり方で、難易度が高く、

沖縄で作る際には、どうしても空気が入って酸化焼成になってしまい、

3割ほどは赤や褐色の瓦になってしまっていたんだとか。

しかし、その希少性からか王族や権力者が赤瓦を好むようになり、

やがてそれが一般的に普及していったそうです。

当初、那覇を中心に作られていた赤瓦でしたが、

海運の発達にともない、沖縄北部(やんばる)から船で運ばれてきた木材と、

瓦に適した良い土があったことから、

那覇東部の港町、与那原(よなばる)町へと産地が移行。

現在でも与那原の町中では、赤瓦の工場を散見できます。

しかし、家の建築様式の変化から、その需要は低迷していました。

そんな状況を打破したかったと、