「埼玉」カテゴリーの記事一覧

地域と歩む、とうふ工房わたなべ

日々、食卓に並ぶことの多い「豆腐」。

原料の大豆は良質なタンパク質や脂質の含有量が多いとされており、

栄養面で優れた健康食品といわれています。

かつては全国各地に小さな豆腐屋がありましたが、

戦後、食の工業化が進み、大規模メーカーが台頭し、

豆腐も量産化の時代になりました。

「全国の豆腐屋は1万軒を切っていると思いますよ。

それでも、他の食品に比べると生き残っている方かもしれませんね」

埼玉県ときがわ町にある、

「とうふ工房わたなべ」の代表・渡邊一美さんにお話を伺いました。

確かに、全国の醤油メーカーはおよそ1500社、

味噌メーカーはおよそ1000社というから、

豆腐屋の数が多いことが分かり、

それだけ豆腐が身近な食材であることがうかがえます。

「戦前までは皆、国産地大豆を使っていましたが、

戦後に食料統制が解けて、安価な外国産大豆を使うようになった。

そうなると他社との違いを出すのも難しく、

価格競争で勝負するしかなくなり、面白くなかったですよね」

とうふ工房わたなべでは、お客様からの要望で、

15年ほど前から国産地大豆を使うようになりました。

当時、食品添加物や魚の水銀汚染など食への不安が高まるなか、

東京・武蔵野市の境南小学校では、

"作った人の顔が見える給食づくりを"実践。

ときがわ町の隣の小川町で作られている有機野菜を扱うようになり、

境南小学校の給食担当者が小川町に来た際に、

渡邊さんのところにも立ち寄っていたそうです。

「有機農家の金子さんのお話はその時から噂で聞いていましたが、

後に縁があって金子さんと出会って、大豆づくりをお願いしたんです」

全量買い取りの契約でしたが、

実際に小川町の在来大豆(青山在来大豆)を使ってみると、

それまで使っていた大豆と同じようには、うまく豆腐づくりができなかったといいます。

渡邊さんは3年かけて、青山在来大豆での豆腐づくりを成功させました。

「青山在来に含まれる糖質は申し分がないのですが、

たんぱく質が少ないから固まりにくいのです。

単純な話、その分大豆を多く使えばいいのですが、

それだと豆腐自体も高くなってしまう…」

それまで一丁80円で販売していた豆腐が、

在来大豆を使うことで一丁230円に。

売れないという不安はなかったのでしょうか?

「最初は35人の仲間が『買い支えるよ!』と言ってくれていたんです。

そのネットワークがどんどん広がり、何百人になって、

その人たちが友人を連れてお店に来てくれるようになりました」

こうして、「とうふ工房わたなべ」は、

製造・直販スタイルを確立させたのでした。

お店の奥にある工房では、なんと深夜2時頃から仕込みが始まります。

今回、私たちが取材に伺った午前9時頃にはすでに仕上げの作業に入っていました。

豆腐の製造方法は、大豆をすりつぶしたものを水と合わせて煮て、

豆乳とおからに分け、豆乳ににがりを加えて固めるというもの。

「豆腐づくりのポイントは"一臼 二釜 三大豆"ですよ。

これは江戸時代から変わらない」

渡邊さんいわく、まず大豆をきちんとすりつぶせているか、

次に大豆の煮加減、そして最後に大豆に関する知識が重要だそう。

「製造業は商品力が命です。そこがゆがまないようにしていかないと。

また、いいものをリーズナブルに提供するには、直接販売しないとやっていけない」

お店には開店と同時にたくさんのお客様が、

作り立ての豆腐を買いに訪れていました。

お店では、豆腐に加えて、地域で作られた野菜や加工品を販売し、

豆腐スイーツなどをその場で味わことができます。

また、製造工程で出るおからや仕込み水である地下水を

無料で持ち帰ることもでき、人気を集めていました。

さらに、「とうふ工房わたなべ」では、

より多くのお客様に商品を届けたいと、数年前から移動販売も行っています。

週1回のスタッフとのコミュニケーションを楽しみにしている

年配のお客様も多いといい、

顔の見える新たな販売方法もしっかりと地域に根づいていました。

「そこでしかできない3つの"しか"(原料・製造方法・販売方法)を武器にすれば、

誰でも勝負できるのではないでしょうか。

わざわざ県外から来てくれた人が、どこでも買えるものは買わないですから」

「とうふ工房わたなべ」では、渡邊さんの代になり、

それまで家族経営で5~6人で運営していたところから、

現在では、50人のスタッフを雇うまでに成長しました。

また、周辺地域で作られている大豆の大方は

渡邊さんが買い取っているといいます。

「生産者とお客様と顔見知りになれて、両者に喜んでもらえるのがうれしいですね。

地域が活性化しないのは、そこに雇用がないから。

小規模の豆腐屋が元気になれば、もっと地域が活性化するはず」

渡邊さんのところで豆腐づくりを学んだ人が

将来のれん分けで独立し、地域に豆腐屋が増えることが夢と、

最後に語ってくださいました。

業界は問わず、「とうふ工房わたなべ」と地域の取り組みに

学べることは多いのではないでしょうか。

麦わら帽子

今でこそ、ファッションの一部として、

私たちの日常に取り入れられている"麦わら帽子"。

明治期以前、"かぶる"という習慣がなかった日本に帽子がもたらされたのは、

開国にともなう西洋文化の移入によるものでした。

横浜など外国人居留地ではじまった帽子の生産は、

やがて原材料の産地へと移行。

大落古利根川と江戸川の水運に恵まれ、

肥沃な土壌で米と麦の栽培が盛んだった埼玉県の春日部市は、

岡山県と並んで、帽子の二大産地を形成していきます。

はじめは農家の副業として、

主に大麦の茎部分を編んだ"麦わら真田(さなだ)"を作り、

帽子の原料として海外へ輸出していましたが、

明治10年頃からは、麦わら真田の輸出の傍ら、

日除けを目的とした農作業用の麦わら帽子を手縫いで作るようになったそう。

そして、その後、ドイツからミシンが輸入されると、

本格的に帽子作りが産業化し、

最盛期には50軒ほどの帽子屋さんがあったといいます。

しかし、専業農家が減り、農作業用の麦わら帽子のニーズが減ると、

レジャー用の帽子や、季節を問わず需要のある園児用の帽子を

手掛けるお店も出てきたものの、帽子屋の数は減少。

現在も帽子作りを行っているのは、

UKプランニング株式会社(田中帽子)を含む、3軒ほどになりました。

「田中帽子は他があまり手掛けない、

ファッション用の帽子も作るようになったんです」

田中帽子の情報発信とネット販売を担う、

有限会社ビスポークの黒木克則さんはそう話します。

春日部出身の黒木さんは、皮革製品を中心としたバッグや小物の

販売を手掛けていますが、ふと地元の麦わら帽子について気になり調べてみると…

「このままではもったいない。

消費者に田中帽子について情報発信していけばもっと売れるはず」

そう思って、黒木さんは

UKプランニングの代表・田中英雄さんに話を持ちかけました。

こうして、歴史や製造工程などの情報をきちんと伝えるホームページができ、

それまでOEM生産をメインに行ってきた田中帽子の帽子が、

私たち消費者の手に直接届くようになったのでした。

工房を覗かせていただくと、そこは"帽子のテーマパーク"のように、

様々な帽子たちが私たちを迎えてくれました。

「カタカタカタカタ…」

ベテラン職人たちがそれぞれの持ち場で軽快に手を動かしています。

その製造工程は、麦わらから帽子の形状にする「帽体縫い」、

形を整えるための「型入れ」、

汗止めやサイズ調整などの機能性を追加する「内縫い」、

そして最後の「装飾」と大きく分けて4つ。

すべてハンドメイドで作られています。

そして、使われている機械も創業以来、大切に使い続けているもの。

木型は日本人の頭に合わせた形になっていますが、

これを作れる職人は春日部に1人、

全国を見ても2人しかもう残っていないんだとか。

ちなみに日本人用の帽子と欧米人用の帽子は

並べて見るとその形の違いが明らかです。

日本人用(写真左下)は丸型、一方の欧米人用(写真右下)は卵型です。

海外で試着した帽子がキツイと感じたのはそのせいだったのかもしれません。

「"守ること"ではなく、"継続していくこと"を大事にしています。

イケイケドンドンな性格だから、一歩立ち止まって考えるのが苦手なんですが、

でも、時に振り返って、続けていくために何をしたらいいかを常に考えています」

そう語る田中さんは、15年ほど前から、

海外の工場でも一部ものづくりをしています。

「海外で生産してきたからこそ、

日本でもこうして今も作り続けていられると思っています」

と田中さん。

というのも、複雑でない生産に関しては、

海外産も日本産もその質はほとんど変わりがないといいます。

それでも逆に生産拠点を日本にも残しておいた理由を

田中さんは以下のように話してくれました。

「国内で作ってほしいというお客様もいましたし、

ロットが少ない場合、海外では受けられないケースもある」

また、黒木さんがこう加えます。

「お客様の細かい要求に応えられるのは

やっぱり日本の技術ではないでしょうか」

例えば、細麦を使ったこちらの帽子は、

幅が狭い麦わらを重ねながら縫っていくため、

製造工程が複雑で、日本でしか作っていません。

伸縮性に富んだ仕上がりになっていて、

かぶった時のフィット感は抜群のものになっています。

"守ること"ではなく、"継続していくこと"。

田中帽子が100年以上にわたり、

日本人の頭に合わせた帽子を作り続けられているのは、

様々なニーズに応えられる体制で、

時代に沿った帽子を柔軟に作り変えてきたからこそ。

最近では、人気漫画や映画などに登場する麦わら帽子を再現するなど、

伝統の技術を生かしてその活躍の幅を更に広げていました。

循環する有機農場

有機農業の世界で、知らない人はいないといわれる場所が、

埼玉県にあると聞いて、訪れました。

埼玉県、小川町にある「霜里農場」。

「和紙のさと」としても知られる秩父山系に囲まれた丘陵地帯の農場では、

すべてが"自然の循環"のなかにありました。

「人の手を加えなくとも、自然は完全に循環している。

農薬や化学肥料を使わずとも、その循環の流れのなかで作物は作れるんです」

そう話すのは霜里農場の代表、金子美登さん。

今から40年以上前の1971年より、有機農業を手掛けるパイオニア的存在です。

「自然なら100年かかる循環サイクルを、

人の手を加えることで、10年に短縮してあげる技術。

それが有機農業なんです」

実際に、霜里農場には様々な循環サイクルがあふれていました。

まず、金子さんが有機農業で最も大切と話すのが"土づくり"。

自分の田畑で収穫した食べ物から生まれる生ごみや、雑木林の落ち葉や小枝、

おがくずやおからなどをコンポスターに集め、水分を調整しながら数回切り返します。

そうしてあげるだけで、微生物のドラマが始まると、金子さんはいいます。

20分ごとに倍に増殖していく微生物が、生きた堆肥を作り上げていくんだとか。

いい土ができれば、次は"いい種"。

近代農業では、種苗会社から種を買うのが一般的ですが、

それよりも自家採取してきた種に尽きると。

「昔から"品種に勝る技術はなし"といわれたほど、

農家が採ってきた自慢の種こそ、その地の気候風土に合った野菜が育つんです」

そして、有機農業では付きものの害虫対策でも、自然の循環の力を利用していました。

例えば、アブラムシが発生しやすい野菜の隣には、

アブラムシの天敵となるテントウムシが好む野菜を植える、といったように。

「天敵がバランス良く存在している状態がいいんです。

農薬を使うと、そのバランスが崩れてしまうし、

翌年にはその耐性を持った害虫がまた生まれてしまう」

農薬は悪循環を招くだけと、金子さんはいいます。

鶏や合鴨も飼っている霜里農場では、鶏小屋の周りに牛を放牧するようにしたところ、

キツネなどの獣害からも守られるようになったんだとか!

雑草やワラなど、農業で生じる副産物をエサとして与える代わりに、

鶏からは卵を、牛からは牛乳を貰い、合鴨は肉となります。

こうした自然の循環のなかにある霜里農場は、

エネルギーも当然、自然エネルギーによるものでした。

太陽光発電やチューブ内の水が温まる温水器をはじめ、

ガラス温室、糞尿からのバイオガスも活用。

耕運機やトラクター、乗用車はすべて、天ぷら油などの廃食油が燃料という徹底ぶり。

もはや無駄なものは何もないと思えるほどですが、

霜里農場では農場内のみならず、地域との循環も生みだしています。

霜里農場の農産物は、地元の酒蔵、醤油屋、パン屋、麺屋などに卸され、

地域の加工品として生まれ変わっていました。

何もかもうまくいっているかのような霜里農場ですが、

ここまで来るには、様々な背景があったそうです。

なかでも大きなポイントとして金子さんが挙げるのは、

消費者との提携です。

"提携"とは契約した消費者に農産物を送る仕組みで、

今や世界約40カ国でも導入されているんだそう。

「2ヘクタールの農地があれば、10軒の消費者分の作物を賄うことができます。

日本は自給できないのではなく、自給しない国づくりをしてきただけ」

金子さんは、"根の無い国は滅びる"と力を込めて語ります。

本来なら農業のうえに成り立つべき工業なのに、

工業だけが常に重要視され続ける特異な国が日本だ、と。

「今後は食とエネルギーが最大の問題になってきます。

国内に豊富に存在する草、森、水、土、太陽などの農的資源を徹底的に生かして、

食とエネルギーを自給する社会を作る生き方を選択するべき時が来ているのです」

有機農業・農村という文化を土台に、コミュニティ・共同体を作ってきた、

金子さんの約40年間の活動から学ぶべきことは多いです。

"人も有機的な関係が大切"と語る霜里農場では、

奇数月に1回、農場見学会を実施しており、毎年、数名の研修生も受け入れていました。

まずは知ること、そして選択すること。

私たち消費者もできることがあるかもしれません。

おとうさんのヤキイモタイム

江戸時代よりサツマイモづくりが盛んに行われてきた埼玉県川越市。

当時、江戸では"焼き芋"が流行っており、

近郊の村々では、こぞって江戸向けのサツマイモを栽培したんだそう。

川越で作るサツマイモは、質がよく最高級品とされ、

また、川越は江戸と新河岸川で結ばれているため、船での運搬が可能でした。

こうしてたくさんのサツマイモを江戸に出荷し、

"川越=サツマイモ"というイメージが定着したといいます。

そんなサツマイモの産地、埼玉県で面白い取り組みに出会いました。

その名も「おとうさんのヤキイモタイム」というプロジェクト。

これは地域のお父さんたちが主体になり、焼き芋をするというイベントで、

2005年に「NPO法人ハンズオン埼玉」と埼玉県が共同で呼びかけ、始めたものです。

発案者である、ハンズオン埼玉の西川正さんに、

始めたキッカケについて伺いました。

「埼玉は残念ながら"自分のまちが好き"といえる人が少ない地域なんです。

というのも、県民の就業者及び通学者のうち、約1/4の100万人が

東京に通勤・通学していて、地元に知り合いがつくりにくいんですよね。

特に、働き盛りで子育て中のお父さんたちは。

地域のお祭りや運動会なんか見ていても、お父さんたちは写真を撮るだけ。

あとはちょっと"いたたまれない"人も多いです」

当時、西川さん自身も東京で働いており、地元に友人がいなかったと振り返ります。

西川さんは保育所の保護者会に参加し、

そこで知り合った何人かのお父さんたちと一緒に、

近所の畑を借りて畑仕事をするように。

「秋に採れたお芋で、とりあえず焼き芋をしてみたんですよ。

そしたら、焚き火をしながら待っている時間がとてもよかった。

焼き芋は炎が揺れて、煙も出て、そして、おいしい。

五感が働きます。

食べると一瞬にして場が和むんですよね」

この体験から、西川さんは県がちょうど募集していた

「お父さんのための子育て事業」に応募し、企画が採用されます。

育児参加、地域参加をしたいけれど機会がないお父さんに、

地域でつながり子育てする楽しさを味わってもらおうと

「おとうさんのヤキイモタイム」を始めました。

西川さんは、焼き芋をすることが目的ではなく、

当日までのプロセスを含めた、まさに「ヤキイモタイム」が大切だといいます。

「やってみてよく分かったのは、企画に参加した人たちが仲良くなっていくということ。

埼玉で焼き芋のための焚き火をするのは、そこそこハードルが高いんです。

でも、まったく無理ではない。

場所の確保や近所への挨拶回りなど、準備段階でちょっと苦労していくうちに、

お父さんたち同士も、地域の人とも仲良くなっていく」

話を聞いて、"焼き芋"が埼玉で実施するのに「ちょうどいい」ということが分かりました。

東京では焚き火をできる場所がほとんどないので実現が難しく、

逆に群馬や栃木では、焚き火自体が珍しくないからだそうです。

実施1年目に32ヵ所で始まった「ヤキイモタイム」は、

2年目に50ヵ所、3年目に75ヵ所に増え、

その後は100ヵ所で行われるまでになりました。

「焼き芋はあくまでキッカケ。『ヤキイモタイムの成果は?』と聞かれたら、

たとえば、卒園式や卒業式で、

どれだけ自分の子以外の子どもの姿を見て泣けるようになること、かな。

あるお父さんが、『西川さん、大人になってからの友達っていいもんですね』

といってくださったのが、一番うれしかったです。

その町であなたを知っている人がどれだけいるか?

地域の人とかかわることで"その町に住んでよかった"と思ってもらいたいですね」

と、焼き芋姿の西川さん。

「ソーシャルキャピタル(社会・地域における人々の信頼関係や結びつき)が

しっかりできていれば、災害時も大丈夫だと思うんです。

農村や漁村は普段のくらしの中に共同作業が組み込まれていますが、

都会や郊外にはそれがつくりにくい」

西川さんは、都下の大学で教鞭をとっており、

子どもたちにとっても、大人が地域活動をした方がいいと語ります。

「今の学生は敬語を知らないんですよ。

携帯世代で、親が知らない人と電話で話している姿を見たことがない。

だからこそ、子どもが地域のいろいろな大人とかかわる必要があるんです。

"たて(親)・よこ(友人)・ななめ(地域の人)の関係"がないと、

子どもは幸せに育ちませんから」

"お父さん"と"焼き芋"をキーワードに、

地域でちょっとおもしろいをつくりだそうとする西川さん。

その場を作り上げてしまうのではなく、

ちょっとしたキッカケを作り、あとは地域の人に任せる。

それが地域活動を無理なく続けるヒントなのかもしれません。

ポンピン堂

1867(慶応3)年に浅草で創業した、江戸型染屋の「更銈(サラケイ)」は

昭和中期に広い染場を求めて埼玉県に移転。

5代目の工藤資子(もとこ)さんがその技術を引き継ぎ、

現在、さいたま市でご家族と一緒に、工房「ポンピン堂」を構えています。

彼らが作るのはちょっとポップでかわいらしい型染め。

"素材・技法・意匠(日本の文様)"を引き継ぎながらも、

どうしたら今のくらしに合わせられるかを考え、生活雑貨を中心に作られていました。

デザインを手掛けるのは、資子さんの旦那様の大野耕作さん。

「妻にとっては家業だったのでなじみ深かったのですが、

日本の伝統に触れる機会がそれまで少なかった僕には、

型染めの伝統文様が新鮮で、素直にかっこいいと思ったんです」

日本の伝統文様はただの柄ではなく、

そこには人々の想いや願いが込められていました。

例えば、「福良雀(ふくらすずめ)」というこちらの文様は、

ふっくらと太った雀がその年の豊作を意味することから、

"豊かさ"の象徴として、女性の帯によく使われてきたそう。

また、伝統柄と聞いて驚いたのがこちら。

「サイコロ」はどう転んでも目が出ることから、

"芽が出る"の語呂合わせで、"出世開運"の縁起柄とされてきたんだとか。

ある文様を使って別の文様を表す「見立て文様」という高度なものもありました。

これは5つの茄子を梅の花の形に並べた「茄子梅」。

「一富士・二鷹・三なすび」でも有名な茄子は、物事を"成す"の語呂合わせから、

縁起の良い模様とされており、"心願成就"の縁起が込められています。

一方、梅の花は学問の神様・菅原道真公の象徴とされることから、

"学業成就"の縁起が重ねられた文様だそう。

日本の家紋も伝統文様が発展していったものといい、

デザインの際に紋帳を参考にすることもあると、大野さんはいいます。

「200~300年続いてきた柄ってすごいですよね。

自分がそれだけ続くデザインを作れるかっていわれたら…。

昔の人はモチーフの意味まで分かって使っていました。

奥行きのあるこの文化をきちんと伝えていきたいと思っています」

そう大野さんが話すと、奥様の資子さんが付け加えました。

「製作にあたっても、一つひとつストーリーを話せるように心がけています。

型染めのよさを出せるように、効率を求めすぎないことを大切にしていますね。

和紙の型紙ともち糊を使うことで、独特のゆるやかな線を出すことができるんです」

型染めは、布の上に型紙を置き、防染部分に糊(のり)をのせます。

型紙は和紙を柿渋で加工した地紙に模様を彫刻したもので、

糊はもち粉と米ぬかから作られ、刷毛はシカの毛でできたもの。

昔からの技法のため、道具もすべて天然素材でできていました。

一つひとつ手仕事で作られる「ポンピン堂」の型染め。

「商品を作っているのではなく、

メッセージを届ける媒体を作っているという意識でやっています。

伝統に興味がなかった人にこそ、これをキッカケに

日本文化に興味をもってもらえればいいなと思っています」

「ポンピン堂」=

「日本(ニッ"ポン")の逸品(イッ"ピン")」

その想いは、「ポンピン堂」の名にも表れていました。

木の家

3タイプある「無印良品の家![]() 」。

」。

以前、滋賀県では「窓の家」を訪ねましたが、

今回は埼玉県の熊谷市にある「木の家![]() 」に行ってきました♪

」に行ってきました♪

「木の家」と聞いて、木造のログハウスのような家を想像していましたが、

外観の様子はどうも違います。

しかし、玄関を開けてみて納得。

内部に木のぬくもりを感じることのできる造りになっていました。

そして、家に入ってすぐに感じたのが「暖かい」ということ。

私たちが訪れたのは3月初めで、外はまだ肌寒い頃でしたが、

部屋の中はポカポカしていました。

温度計を見てみると、外気温が「11.5℃」の時に、部屋の中は「27.6℃」。

これが暖房をつけていない状態というから驚いたのですが、

その理由はこの「木の家」の最大の特徴にありました。

見てください、この美術館のような一面の窓を!

「木の家」は自然エネルギーを最大限に活用した造りで、

この窓から注ぎ込む太陽が、部屋を暖めてくれていたのです。

でも冬はいいけど、夏は逆に暑すぎるのでは?

そんな疑問を伝えてみると、

「深い軒が、夏は入射光をカットし、

冬に優しい自然光を取り入れるための設計になっているんです」

と無印良品の家 熊谷店![]() の店長が教えてくれました。

の店長が教えてくれました。

また、ご覧の通り「木の家」にはほとんど壁がなく、

1階と2階が吹き抜けでつながった"一室空間"を実現していました。

圧倒的な開放感を味わえるとともに、部屋中の空気が常に対流し、

急激な温度変化がなく体にも優しいんだとか。

「窓の家」と同様、「SE構法」と呼ばれる、

骨組み全体で家を支える構造を採用していて、

家族構成の変化にともない、パーティションや家具などで、

自在に住みたい間取りへと変化させることができます。

いいこと尽くしに思える「木の家」ですが、実際住んでみるとどうなのか?

暮らし心地は、昨年実施された「ぜんぶ、無印良品で暮らそう。」

キャンペーンで選ばれた、三鷹の家大使が日々ブログ![]() で綴っていて、

で綴っていて、

生の声を聞ける貴重な場となっていますが、

せっかくなら自分の目でも現場を見てみたい。

そう思っていたら、運よくその週に「入居者宅見学会」なるものがあり、

1年半前に熊谷市で「木の家」を建てられたAさんのご自宅に

お邪魔してきました!

こちらでも最初に感じたのが、

暖かい!明るい!開放感がある!ということ。

これも大きな窓のおかげですが、一つ気になっていたことを

ぶつけてみました。

「外からの視線は気になりませんか…?」

奥様いわく、

「少し奥まった場所に建っているので角度によってほとんど見えません。

お向かいの家が逆に気にしてくれるし、家の中を極力キレイにしておこうと思えます。

何より、この開放感がお気に入りですね」

だそう。

家の軒下にあるウッドデッキには、ブランコが設置されていて、

子どもがブランコで遊んでいるのを、

家の中から見守ることもできるような仕立てになっていました。

もう一つ、印象的だったのが家の中がかなりスッキリしていたこと。

キッチンの後ろの壁は全面収納になっていて、

食器をはじめ、電子レンジや炊飯器などの調理器もしまえてしまうのです。

Aさん宅は、小さなお子様のいる3人家族でしたが、

それにしても物が少ない。

すると、今回の見学会で1ヵ所だけ見てはいけない"開かずの間"があったのですが、

そこが4畳の広さのクローゼットでした。

「みなさん収納を広く取りたがるのですが、広ければ広いほど、物を増やしてしまう。

私は、居住者様の今持っている物の量を聞いて、

それに合わせた収納を提案していますね。

物だけでなく、無駄なスペースを設けることになりますから」

と店長さん。

モデルハウスだけを見ていると、

それは雑誌に載っているモデルさんの姿を見て憧れているようなもので、

後で実際にその洋服を買ってガッカリ…

というようなことにもなりかねません。

すでにその場所で暮らしている方の様子を見ることができ、

お話を伺える見学会はとても参考になりますね。

ご興味ある方は、モデルハウスで夢を膨らませ、

見学会で現実を知ったり、疑問をぶつけてみるのがいいかもしれません!

「無印良品の家」といっても、一つとして同じものはありません。

自分たちだったら、どのタイプのどんな家にしようか!?

夢は膨らむばかりです☆

子育てしやすい町の人気商品

続いて無印良品 ララガーデン春日部店![]() へ!

へ!

すると春日部情報をばっちりリサーチされたスタッフさんが

「春日部は子育て環境が整っている町なんです」

と教えてくれました。

春日部市は、待機児童も少なく、不登校児童も少ないんだとか。

そうそう、春日部はクレヨンしんちゃんの舞台の町でもありますね。

そんな春日部店の無印良品の人気商品とは!?

ご紹介いただいたのは、"ノンカフェイン"のドリンク。

お子様連れや妊婦のお客様も多いことから、

これらがとっても人気だそう♪

そもそも、カフェインというとコーヒーに含まれている成分

といったイメージが強いと思いますが、

日常的に飲まれている緑茶をはじめとする一般的なお茶にも

含有量の違いはあれども、カフェインが含まれているし、

ココアと同じカカオを原料とするチョコレートにも含まれているものだとか。

無印良品ではノンカフェインドリンクのバリエーションも豊富。

寝る前など、ほっとひと息つきたい時にいいですね。

最薄の鋳物

町中でよく見かけるマンホール。

関東の方なら、その蓋に「IGS」という刻印を

見たことがある方もいるかもしれません。

実はこの「IGS」というのは会社名の略称で、伊藤鉄工株式会社のこと。

その伊藤鉄工のある埼玉県川口市は「鋳物(いもの)の町」として知られています。

荒川という水路に恵まれた川口では、一大消費地の江戸に至近だったことから、

鍋・釜・鉄瓶などの産地として名を馳せ、戦時中は軍需関連産業として、

戦後には鋳物生産量が全国の約3分の1を占めるほど栄えました。

現在は、最盛期と比べ工場の数は少なくなりましたが、

町中のマンホールから照明灯、フェンス、車などのパーツに至るまで、

身の回りの多くの金属製品が川口の鋳物で作られています。

そんな川口の地場産業活性化を目的とした、

川口商工会議所のジャパンブランド事業「KAWAGUCHI i-mono」の一環として、

2008年、「Ferramica(フェラミカ)」というブランドが誕生しました。

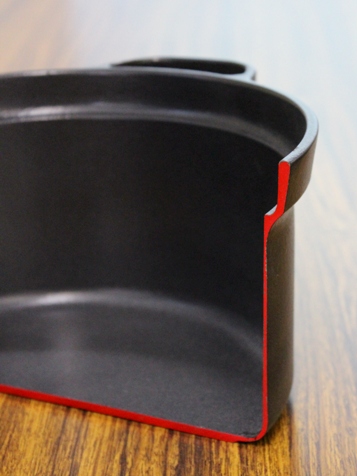

なんと薄さ2mmという、

鋳物のなかでは最薄といわれる鍋・フライパンシリーズです。

開発者は、先述の伊藤鉄工の松本誠さん。

現在は、子会社として立ち上げた株式会社フェラミカで、

企画・販売までを担っています。

「フェラミカは私の知る限り、日本でしか作れない技術だと思います」

そう松本さんが話される技術とは、

薄くても強度のある鋳物を作るためのもの。

このフェラミカには、「ダクタイル鋳鉄」という、

一般の鋳鉄よりも強度の強い材質が用いられているんです。

「ダクタイル鋳鉄は、強度はありますが、製造上の難点が多々あります。

製品として安定的に供給するためには、いくつか越えなくてはならない壁がありました」

松本さんがまず手掛けたのは、ダクタイル鋳鉄の成分調整。

キューポラと呼ばれる、鋳物工場にはおなじみの溶解炉で、

1500度で溶かされた金属に、マグネシウム合金を加え、化学反応させます。

これを砂で作られた鋳型に流し込むわけですが、

ダグタイル鋳鉄は、流れが悪いため、

この流し込み方に職人の技と感覚が必要なんだそう。

松本さんいわく、コツは「早く静かに!」

鋳型に流し込むと一気に冷却されるため、

そのスピードが遅いと、うまく固まらないんだとか。

その日の天候によっても微調整が必要なため、

手作業による職人技が求められるわけです。

「このように管理工程が多く、製造を安定化させるのが難しいため、

おそらく、ダクタイル鋳鉄で作られた鍋は世界初です」

こうして生み出されたフェラミカは、国内外から評価。

海外の展示会でも、耐久テストと称して地面に落とす実験がされたようですが、

2mmの薄さでも割れることなく、驚嘆の声が聞かれたそうです。

鋳物調理器具の「保温性が良い」「無水調理ができる」という元来の機能に加え、

これまでの「約1/2の重さ」で「丈夫」という機能をフェラミカは実現したのです。

「"うまくいかないから仕方ない"ではなく、"どうしたらうまくいくか"を考える。

これからも難しいことを実現していく会社であり続けたいと思います」

松本さんのいう、この"探究心"こそが、

昔も今も、日本のものづくりの根底を支えているのではないでしょうか。