「山梨」カテゴリーの記事一覧

富士山テキスタイルプロジェクト

およそ1000年前からあったという、山梨県の繊維産業。

県東部の富士北麓地域一帯は、かつて"甲斐絹(かいき)"の名を馳せ、

明治~昭和初期には、羽織の裏地として全国へ流通し、また海外にも輸出されていました。

「"甲斐絹"は、薄いのに丈夫で奥行き感がある。

日本文化の中でガラパゴス化した究極の絹裏地なんです」

山梨県富士工業技術センター・繊維部の五十嵐哲也さんがそう話す通り、

見せていただいた"甲斐絹"は、

裏地としてはもったいないくらいに美しく、芸術的でした。

「この産地は、日本の中でもアイテム数が非常に多く、

それが強みでもある一方、山梨といえば○○といった知名度がないんです。

海外のトップブランドの生地も手掛けていますが、

OEMが中心なので産地名は出ないですし…」

こうした課題感を持った山梨県では、

5〜6年ほど前から地元織物企業の若手後継者たちがタッグを組んで、

合同で展示会を開いたり、産地のPR活動に勤しんできました。

そうした流れのなか、2009年から行われているのが、

機屋(はたや)と東京造形大学でテキスタイルデザインを専攻する学生が

合同で商品を開発していく「富士山テキスタイルプロジェクト」。

今年3月に行われた、第4回の展示会へお邪魔すると、

そこには色とりどりの目を惹く作品ばかりが展示されていました。

1回目からプロジェクトに参加している、光織物有限会社の加々美琢也さんは、

「今、私たちの地域産業にとって大切なのは、後継者育成です。

分業制が敷かれている産地なので、どこかが欠けると

足並みがそろわなくなってしまう…。

この産地を若い人に知ってもらい、一緒に勉強していきたいと思いまして」

とプロジェクトに懸ける想いを語ってくれました。

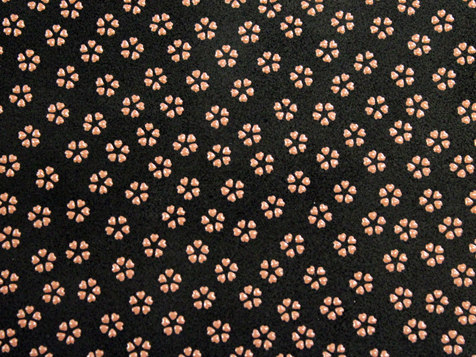

戦後に、アルバムの表紙や裏表紙生地の生産から始まった光織物は、

現在は掛け軸用の生地をメインに、

緞子(どんす)と呼ばれるおひな様用の生地を

よさこい衣装や和雑貨用に展開し、問屋に納めています。

「掛け軸はそれ自体が主役ではなく、脇役なので地味なものが多い。

和のテイストを残しながらも、これまでにない配色の小物を作りたいと思いました」

「富士山テキスタイルプロジェクト」は、東京造形大学の准教授で、

テキスタイルデザイナーの鈴木マサル氏がコーディネーターを務めており、

機屋と学生のマッチングを同氏が担当。

加々美さんは、鈴木氏に「色遣いができて、絵が描ける人」と要望を出し、

そこで選ばれたのが、デザイナーの井上綾さんでした。

「大学で染めを勉強してきました。織りのことはほとんど分からないので

光織物さんにお任せしていますが、

『知らないからこそいい』と言ってもらえます。

お互い、できること・できないことを補い合ってできていると思っています」

大学院の1年目からプロジェクトに参加してきた井上さんは、

光織物と一緒に2年間活動し、

「kichijitsu」というオリジナルブランドを共同で起ち上げました。

そして、卒業後の現在も、一緒に仕事をされています。

「日本にしかなくて、私自身も興味がある身近なものを考えた時に、

"お守り"のアイデアを思いついて、加々美さんに提案しました。

最初は『え…』という反応でしたが(笑)」

と井上さん。

こうして誕生したのが、「おまもりぽっけ」でした。

「大切なものを入れるのに使ってほしいですね。

私はお守りと免許証、筆記用具などを入れて使っています」

カラフルで斬新な色遣いがとても印象的ですが、

井上さんは柄の意味を大切にしているといいます。

「一富士二鷹三茄子」といわれるように、縁起物の代表ともされる"富士山"をはじめ、

無病息災の願いを込めたお見舞いや七夕飾りなどとして用いられる"折り鶴"、

魔除けの意味を持ち、輪廻転生をあらわすものともされる"ドクロ"など、

吉祥文様を使うようにしているそうです。

最近では、こんなものも開発されていました。

「GOSHUINノート」と呼ばれる、御朱印帳です。

光織物が神社と仕事でつながっていることを知った井上さんは、

自身が現状欲しいと思える御朱印帳が市場になかったことから、

「これはいけるかも!」と加々美さんに提案したとか。

井上さんが"売れる"商品をデザインし、

加々美さんがそれをできないと言わずに、機元の技術を駆使して形にしていく。

「学生はとんでもないことを言ってきますが、一緒にやっていて楽しいですね。

『毎日が吉日』をテーマに、自分たちもみんなも楽しくなるような

商品を作っていきたいです」(加々美さん)

「"地域発"というのを前面に押しすぎないようにしています。

こんな物語があるんです、というのは後付けでもいいと思っています。

いいものはいいし、悪いものは悪い」(井上さん)

加々美さんと井上さんは今後、富士山をモチーフにした

お土産物を開発していくそう。

富士山の麓、富士吉田市から生まれたブランド、

「kichijitsu」の今後の展開が楽しみです。

富士山テキスタイルプロジェクトでは、「kichijitsu」の他にも

オリジナルブランドや産地ブランドが複数生まれたり、

プロジェクトに参加していた学生がそのまま産地に就職したりと

明るい話題につながっています。

富士工業技術センターの五十嵐さんは、このプロジェクトに関して

以下のように述べています。

「学生たちが現場に来たことで、生産現場がどんなに格好いいか、

生産技術がどんなに素晴らしいかに、生産者たちが気付きました。

まったく違うルールで織物を捉えている"異邦人"同士がコラボすることで

新たな展開が生まれましたね。

今後は個々の企業やブランドを打ち出していって、

結果的に"やまなし織物"が浸透していければと思っています」

"作る産地"から"発信する産地"へ。

かつての産地ブランド"甲斐絹"は、形を変えながらも

しっかりと富士山の麓に根づいているようでした。

手前みそ

海外へ行くと、いつも恋しくなる日本の味、

「味噌汁」。

私の生まれ育った関東では「米味噌」が主流でしたが、

九州では「麦味噌」、愛知界隈では「豆味噌」と、

地域によって味噌の味も様々でした。

そして、終盤に訪れた山梨県では、

これまでに味わったことのない味噌に出会います。

「甲州味噌」

米と麦を用いた、いわゆる「調合味噌」です。

「これらの地域性の違いは、"主食が何か?"で決まってきたんですよ」

甲州味噌の蔵元のひとつ、五味醤油(株)の6代目、

五味仁(ひとし)さんに、分かりやすく解説していただきました。

「大まかに米どころでは米麹、麦どころでは麦麹を味噌づくりに用いましたが、

甲府は狭い盆地で斜面が多く、稲作には適していませんでした。

ですので、米の不足分を、田畑の裏作で作った麦で補ったんでしょう」

時はさかのぼること、戦国時代。

たんぱく質と塩分が賄える味噌は、陣中の兵糧としても重宝され、

各地の戦国武将は、こぞって味噌づくりを推進したそうです。

甲斐の国を治めていた武田信玄も同様で、

冬にほったらかされていた田畑で麦を作ることを指示。

こうして世にも珍しい米麹と麦麹を用いた

甲州味噌が誕生したといわれています。

五味醤油では、今も代々引き継がれてきた製法で、

甲州味噌が造られていました。

「発酵のスピードが違うので、米麹と麦麹は別々に仕込まなくてはなりません」

そう五味さんが語るように、

米麹と麦麹はそれぞれ別々に仕込まれていました。

一般の味噌と比べ、麹の種類が多い分、手間もかかりますが、

それでも、五味さんは甲州味噌を造り続けていきたいと話します。

「甲府の人たちにとって慣れ親しんだ味ですからね」

山梨名物のほうとうも、この甲州味噌が用いられていました。

ほうとうもまた、米飯が食べられなかった甲州の庶民にとって、

収穫量の少なかった小麦を補うために、

かぼちゃをはじめとした多くの野菜を加えた郷土料理でした。

「先代から引き継がれてきた甲州味噌。ずっと造り続けていきたいんです」

そんな想いの五味さんは、甲州味噌を広く伝えていくために、

「手前味噌づくり教室」も開催していました。

そのために「手前味噌づくりキット」も開発。

さらには、なんと「手前みそのうた」まで!

「味噌 味噌 味噌 味噌 手前味噌~♪」

この曲、繰り返し聞いていると、

思わず味噌づくりをしたくなってきますよ!

YouTubeでもアップされていましたので、

よろしければお聞きください♪

思えば、昔は各家庭で味噌が造られていたわけでして…。

私たちも帰京したら「手前味噌づくり」にチャレンジしようと思います!

山梨県の意外な県民性

山梨では、無印良品「ラザウォーク甲斐双葉」![]() を訪ねました。

を訪ねました。

果樹王国の山梨県、さぞかしフルーツ系の食品が人気と思いきや、

スタッフさんの持っているこちらの人気商品は、なんと…、

海産物系のおつまみでした!

島国日本において、海に面していない県は山梨含め8県ですが、

山梨県民は実は、無類の海の幸好き!

マグロや貝類の消費量は、毎年上位にランクイン(総務省「家計調査」)しており、

「あわびの煮貝」なんかも名産品として数えられるほどです。

駄菓子「よっちゃんいか」で有名なよっちゃん食品工業株式会社も、

山梨県内にありました。

意外なる山梨県の県民性…。

ただ、海産物でしたら、

山梨生まれの白ワイン「甲州」にも合いますものね☆

印伝

山梨県民が一家にひとつは持っているといわれるものがあります。

「印伝(いんでん)」

印伝とは、甲州(山梨県)に400年以上も伝わる鹿革工芸で、

山梨県と国の伝統的工芸品に指定されています。

実際、滞在中にお会いした方の名刺入れやお財布、

携帯ケースなどの身の回りの物に印伝を見かけました。

山梨県内では、お祝い事などの贈り物に使われることも多いそう。

鹿の革に模様を染めるといった皮革加工技術は、

奈良時代には既に日本に伝わっており、

奈良・正倉院宝庫には足袋が、東大寺には文箱が残っているそうです。

鹿の革はとても柔らかく加工しやすいうえ、

軽くて強度や耐久性に優れているという特性があり、

戦国時代には武将たちの武具にも使われていました。

「印伝」の名の由来には諸説あるようですが、

17世紀に東インド会社から輸入した鹿の装飾革に魅了され、

印度伝来を略してそう呼ぶようになったとか。

現代に見られる印伝の代表的な技法のひとつ「漆付け」は、

江戸時代に甲州の地で誕生します。

かつて印伝は全国各地で作られていましたが、四方を山に囲まれた甲州では、

原料である鹿革や漆が手に入りやすく、印伝が発展するには最適の地だったようです。

当時の印伝は、鹿革に塗った漆のひび割れ模様を楽しんでいたといい、

「地割れ印伝」や「松皮印伝」などと呼ばれていました。

その頃には、武家や庶民の間で巾着やたばこ入れなどの

身の回りの物に印伝が用いられ、人々の目を楽しませたといいます。

この「漆付け」の技術を確立したのが、

今回お邪魔した、1582年創業「印傳屋」の遠祖・上原勇七氏でした。

もともとは撥水や防虫目的で使われていた漆ですが、

後に型紙を使った様々なデザインが生み出されるように。

染色した鹿革に模様を切りぬいた型紙を置き、

職人さんがその上からヘラで漆を丁寧に、均等に摺り込んでいきます。

型紙をはがすと、革に美しい模様が浮かび上がります!

漆の語源は"潤う""麗わし"にあるといわれ、時が経つほど光沢を放ちます。

印傳屋には、代々伝わる型紙が100種類以上あるそうですが、

それらの模様は自然や四季に敏感な日本人の美意識が生み出したもの。

青海波、小桜、とんぼなど江戸時代から伝わる「江戸小紋」もあれば、

毎年新しい柄も生み出されています。

また、印伝のルーツとされる最古の皮革加工技法「燻べ(ふすべ)」は、

現在では唯一、印傳屋だけに伝承されている日本独自の技法。

それはなんと、煙で燻(いぶ)して革を染める方法でした!

タイコと呼ばれる木の筒に鹿革を巻き付け、

稲藁を燻した煙だけを用いて着色する技で、熟練の職人だけが駆使できるそう。

職人の神宮寺秀哉さんは、

「『燻べ』は触感、質感、色など鹿革の良さが生きる技法です。

天然のものなのでマニュアル通りいきませんが、

色ムラができないように目を離さず調整していきます」

と、そのコツを話してくださいました。

こちらは量産ができないため、オーダーメイドのみで作られています。

ちなみに江戸後期に数軒あったといわれる印伝細工所のうち、

現代に残るのは印傳屋だけだそうですが、

それは「技」の継承を代々家長にのみ口伝されてきたのが理由だとか。

そして、その技を確実に伝承するために行ってきたことを

お話を伺った総務部長は次のように語ってくださいました。

「伝統の技を途絶えさせることのないよう、細かいことの積み重ねをしてきました。

例えば、毎年行う社員旅行の際には、

万が一に備え、職人は何組かに分けて移動することをしています」

日々の行動に"自分たちが技を守り、後世にそれを伝えていくんだ"

という強い信念を感じましたが、

伝統に加えて、世の中に求められているものを作る柔軟さも

大切にされているといいます。

「作り手がいくら素晴らしいものだと思っていても、

売れなければそれは自己満足に過ぎない。

使う人がほしいと思うものを作るのが我々の役目です」

その言葉は売り場にも表れていました。

レジの後ろにズラリと並んだ引き出しの中には、

売り場に並び切らない、革と模様の色の組み合わせの商品が入っているのです。

さらに、在庫にない色の組み合わせは、

注文に応じてひとつからでもオーダーメイドしてくれるのです!

これも昔から変わらない売り方です。

使えば使うほど艶が出て、味わいが増す印伝。

山梨県民ならずとも、日本独自のこの貴重な鹿革工芸を

使う立場として、守っていければいいなと思いました。

日常使いの「SIWA | 紙和」

紙は、読み書きするためのツール。

一般的に、普段触れている紙から想起するのは、

そんなことではないでしょうか。

しかし、それまで抱いていた紙の概念を覆されるようなモノに、

山梨県で出会いました。

「SIWA | 紙和」

驚くほどの軽さなのも、それが和紙で作られているから。

さらに、

10kgほどの重い荷物も入れられるほど丈夫です。

しかも、

濡れた傘などを入れても、破れることはありません。

軽くて、丈夫で、水に強くて、スタイリッシュ。

和紙でまさかこんな日用品が生み出せるとは…。

作り手は、山梨県市川大門の老舗和紙メーカー「大直(おおなお)」。

笛吹川・富士川の清流に恵まれたこの地では、1000年前から和紙漉きが盛ん。

障子紙の全国シェア40%を誇るほどの産地となっています。

「この障子紙を漉く技術が、今の『SIWA | 紙和』の開発につながったんです」

大直の営業開発・プロデューサーの一瀬愛さんが、

「SIWA | 紙和」シリーズの開発の背景について教えてくれました。

一口に和紙といっても、大直で開発してきた和紙は多種多様です。

かつて江戸幕府に献上されていた、肌のようにすべすべとした「肌吉紙」から、

カラフルなもの、透かしのあるもの、丈夫なもの…、

原料も楮(こうぞ)にとどまらず、バナナの葉やペットボトルのリサイクル繊維まで。

ただ共通していることは、

和紙づくりの技術を用いて、繊維を漉いていること。

伝統技術を生かしながら、時代に必要とされる素材を開発し続けてきました。

「『SIWA | 紙和』シリーズは、弊社の開発した紙の中でも非常に強度のある紙の一つです」

そう一瀬さんが話す紙は、「ソフトナオロン」と呼ばれる、

木材パルプとポリオレフィン繊維を原料に自社開発したもの。

一度シワがつくと取れにくい性質を、逆に利用したのです。

「マイナスポイントと思っていた性質をデザインに生かせたのは、

デザイナーの深澤直人さんのアイデアでした」

この「SIWA | 紙和」を語るうえで欠かせない人が、

同じ山梨県出身の工業デザイナー、深澤直人さんです。

2007年、深澤直人さんが山梨県デザインセンターで講演をしたのをきっかけに、

大直との和紙を使った新商品開発プロジェクトが始まりました。

「生活様式の変化から、障子のない家も増えています。

また、和紙の製品は和風のイメージが強いことから、

お客様も年齢層の高い方が多かったのです。深澤さんには

"幅広い年齢層向けに、生活に密着しているモノを作りたい"と相談しました」

そして、経済産業省の推進する第1回の地域資源活用認定にも選定され、

翌年には晴れて「SIWA | 紙和」シリーズが誕生するのです。

いとも簡単にこうしたプロダクトが誕生したように感じますが、

その裏側には、日本の繊細な技術が隠されていました。

「紙は、布や革みたいに伸びないからね。

繊維も詰まっていて、間違えて針を刺したらやり直しもきかない。

寸分違わぬ裁断と縫製する技術が求められるんですよ」

「SIWA | 紙和」製品の縫製を手掛ける方はそう語ります。

製造の過程で生じるシワが、商品にそのまま反映され、

そして、使い込んでいくごとに、そのシワは刻まれ深みを増していくのです。

和紙で作られた、シワを育てていく日用品。

日本にも既にファンが定着しつつある「SIWA | 紙和」ですが、

驚いたことに、その反響は海外からの方が強いそう。

パリの「メゾン・エ・オブジェ」に出展したことをきっかけに、

今や世界各国、欧米、北欧、台湾を中心に展開中で、

製品の出荷量は国内販売を上回る月もあるそうです。

その広がりは、一瀬さんがパリへ出張で訪れた際に、

地下鉄の構内で、目の前の人が持っていたのを目撃したことで実感したといいます。

何もかも順調に進んでいるかのように見えますが、

一瀬さんは、まだまだと語ります。

「紙の可能性はもっとあるはず。

モノがあふれている時代、本当に世の中に必要とされるものを、

優れた知恵、技術を持った色々な方々と力を合わせて

垣根を越えて作っていきたいです」

日常から離れた工芸品を仕立てるのではなく、

伝統技術を生かし、現代のくらしへ発信し続ける大直は、

「SIWA | 紙和」を通じて、和紙の可能性を限りなく追求していました。

農業は生命産業

山梨県の日本一といえば、

最高峰を誇る富士山は言わずもがな、

桃、すもも、ブドウの果樹類も!

年間日照時間の長い山梨では、その気候風土が果樹栽培に適しており、

"フルーツ王国"と呼ばれるほどです。

なかでも、日本で1000年以上の歴史を持つ日本固有のブドウ品種「甲州」は、

ワイン醸造用にも、勝沼を中心に積極的に栽培されています。

一般に、病害や収穫量が減ることから有機栽培は難しいとされるブドウですが、

50年ほど前から、ブドウの完全有機・無農薬栽培に取り組む生産者に

山梨市牧丘町でお会いしました。

「フルーツグローアー澤登」の澤登芳(かおる)さん。

葡萄愛好会の理事長を務める方です。

「はじめは重い農薬タンクを背負って作業するのが、

嫌だっただけなんですけどね(笑)」

今年、85歳を迎えられるという澤登さんは、

腰のリハビリ中にもかかわらず、終始笑顔でお話しくださいました。

もともと、農家の7男に生まれた澤登さんは、

桑とかいこ、こんにゃくだけだった町の産業の行く末を憂い、

牧丘町の農業関係の仕事に従事し、やがて家業を継ぐことに。

1955年には、気候風土が適しているブドウ栽培を試みはじめ、

巨峰などの栽培法を確立していきました。

以来、農薬から農家を解放しない限り

将来、農業をする者がいなくなってしまう、と危惧し、

完全無農薬でのブドウ栽培に取り組みはじめます。

その最中に、奥さんが急性農薬中毒で倒れ、九死に一生を得るという事件が発生。

こうして考案された施設が「サイドレスハウス」です。

その名の通り、サイドが開いている状態のハウスのことで、

ブドウと外気の温度差を利用して空気の対流を起こし、

ハウス内の湿度を下げる効果があります。

今も無農薬で作られている原生地中央アジアのブドウをヒントに、

湿度が病害の大きな要因ということを突き止め、

雨が避けられて低湿度に保てる環境を生み出したのです。

さらに病気に強い系統を選別しながらの品種改良も繰り返し、

約10年かけて、ブドウの完全無農薬栽培化に成功します。

また、品種に対してもこだわりがありました。

「亜寒帯から熱帯まで、ブドウほど世界中で作られているフルーツはありません。

しかも、それぞれの気候風土に合った品種を作っています。

日本では当然、日本の気候風土に適したものを作るべきなんです」

大きく「醸造用」と「生食用」の2つに分けられるブドウの品種のなかで、

醸造用には、得てして海外生まれの「カベルネ・ソーヴィニヨン」や

「シャルドネ」などが好まれますが、澤登さんのところで栽培されるブドウは、

育種家だった兄、故・澤登晴雄さんとともに開発された、日本固有の品種がほとんど。

なかでも、日本山ブドウ系の「小公子」は、糖度が高くアントシアニンが豊富で、

赤ワイン醸造用としても重宝されています。

同じく、日本山ブドウ系の「ワイングランド」は、ロゼワインの醸造に。

これらの品種を用い、酸化防止剤・防腐剤など一切の添加物を使用せずに、

委託醸造したオリジナルワインは、限定販売の幻のワインと呼ばれています。

また、澤登さんはキウイフルーツ栽培のパイオニアでもありました。

35年前に、キウイフルーツを尋ねて仲間とともにニュージーランドに出かけ、

以来、日本の果物として栽培できるように努力されてきました。

キウイフルーツは収穫から食べ頃まで、熟成期間が必要ですが、

食べ頃を迎えたキウイフルーツは絶妙の味わい♪

もちろん、キウイフルーツも無農薬栽培です。

「農業を"生命産業"として位置付けることが大切です。

日本には素晴らしい気候・風土の国土があるのに、

食料自給率が40%を切るのは、農業がないがしろにされてきた証拠。

生命を育てている産業として認識し、農業を推進していかないと日本は滅びます」

澤登さんがそう警鐘を鳴らすと、長女の早苗さんがこう続けます。

「そのためには、消費者に生産現場のことを伝えていかないと。

体を作り、健康でいるために食べているわけなので、

その食材がどう作られているかをもっと知ってもらいたいですね」

早苗さんは、農学博士の称号を持つ大学教授で、

東京の女子大で教鞭をとられています。

授業の中で有機農業を実践し、食の大切さを教えるのはもちろんのこと、

有機農業の実情を伝えるべく、実家の横に家を構え、

片道2時間かけて大学まで通っているそうです。

「食べるものは、人間の生命を維持するもの。

それに害があってはいけない。

幸いなことに子供たちがこうしてつないでくれている。後は任せようと思う!」

現在、畑作業は次女夫婦が担い、一家総出で畑を守っています。

父が培ったブドウの有機栽培は、確実に後世へとつながっていました。

ビタミンやまなし

「富士山、武田信玄、フルーツにワイン…

山梨には単体では有名なものが多いんですが、

これまでそれらと山梨があまり結びついてこなかったんです」

「こんなに観光資源に恵まれているんだから、ちゃんとそれを生かしていかないと!」

そう話すのは、山梨県 観光企画・ブランド推進課の

佐藤浩一(ひろかず)さんです。

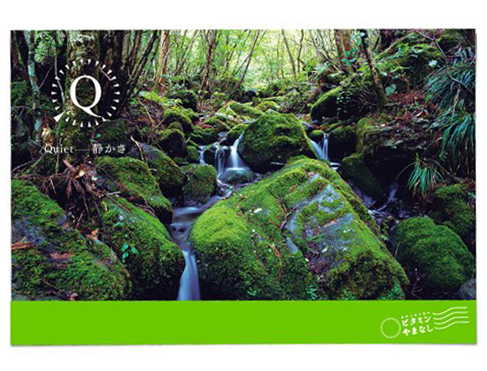

山梨県では、2009年から「ビタミンやまなし」と題し、

A~Zの頭文字に合わせて山梨の観光資源をPRするキャンペーンを仕掛けています。

例えば、AはAqua(水)、

QはQuiet(静かさ)、

SはSpa(温泉)…。

「実はいずれも"美・健康・癒やし"に紐づくものなんです。

そして、これらは首都圏に住む30~40代の女性の興味とシンクロする」

今回の「ビタミンやまなし」キャンペーンは、

都会で生きる女性たちに届けたい26の栄養素(ビタミン)として、

明確なターゲットを設定し、行ったそうです。

「広く、あまねく、平等に」が基本スタンスの行政において、

ここまでターゲットを絞った戦略は珍しいです。

「これまでのPRはやっている側も、見る側も、

誰に向けてのメッセージかが分かりにくかった。

今回は、発信力・行動力・購買力の強い層に向けて"えこひいき"しました」

昨年は「女子会推進課」を県庁に設置するなど、次々と斬新な戦略を打ち出し、

全国から注目を浴びています。

「地域資源はどこにでもありますし、PRもどこもやっていますよね。

山梨が違うのは、きちんとした戦略を持っていることではないでしょうか」

順序よく、とても分かりやすく説明してくださった佐藤さんですが、

話を聞いていると、県内外の人脈がとても多いことが分かりました。

仕掛け人の佐藤さんご自身にも興味がわいて、根掘り葉掘り聞いてしまいました。

すると…

「僕は実は八百屋の息子なんですよ。

小さい頃からごはんを食べていても、お店にお客さんが来たら対応する。

目の前の人、ゲストを楽しませることが僕の基礎にあるんでしょうね」

佐藤さんはプライベートの時間を使って、

9年前から「得々クラブ」という名のコミュニティを創設。

「自分たちにとって、得になる情報を共有しよう」というコンセプトのもと、

地元の本屋さんで購入した課題図書を月1回ディスカッションする「読書会」や、

朝の時間を有効に使うための「三文会」、

公務員のための「ワンコイン学習会」など、各種勉強会を行い、

様々なインプットをしながら、

山梨県内外の異業種の方とのネットワークを築いていました。

「先月の読書テーマが『武士道』だったんですけどね。

それを読んで分かったことがあって。僕は『商人道』なんだなぁって。

人と人との関係の中で生き続けているんです」

佐藤さんが仕掛ける山梨のPR戦略は、表面的なものではなく、

人とのつながりの中から有機的に生み出されたものでした。

Koo-fu

「ビタミンやまなし」のJはJewelry(宝石)。

かつて水晶の原石が発掘され、研磨加工技術が発展していった山梨県は、

国内唯一の県立ジュエリー専門学校を有し、

国内ジュエリーの約1/3を生産する、日本一のジュエリー産地です。

現在、水晶原石は枯渇してしまいましたが、

1000社を超えるジュエリー関連業者が、今も技術に磨きをかけています。

ジュエリーの素材である宝石の研磨・彫刻から、

それを使ってジュエリーを作る貴金属加工まで、

ジュエリーを完成させるすべての工程が賄えるのは、世界的にも珍しいんだとか。

今回お話を伺った、ピアス&イヤリングメーカー、

(株)イノウエのジュエリーデザイナー大森弘子さんは、

高校の授業で彫金を体験してから、その面白さに目覚めたといいます。

「紙切れの上だけではいいものは生まれないと思うんです。

山梨は職人さんとデザイナーの距離が近い、とっても恵まれた地です」

大森さんは新作の企画を考える際には、職人さんと頻繁に相談しながら進めるそう。

そんなジュエリー産地の山梨県は、業界の更なる活性化を目指し、

2008年に産地ブランド「Koo-fu(クーフー)」を立ち上げました。

「Koo-fu」の名は"甲府(Koufu)"から来ていて、

海外に発信していく際にも分かりやすいようにとのこと。

希望するメーカーのデザイナーが参加し、同じテーマで意見を交わしながら

各メーカーがKoo-fuで開発したオリジナルの素材を使った

ジュエリーを作るプロジェクトで、(株)イノウエも参画。

大森さんはこれまで4回担当してきました。

「初めて他のメーカーのデザイナーさんと交流して勉強になりました」

と語る大森さんの作品は、

どれも洗練さの中に力強さがあふれるものばかり。

「小さい頃から、買ってもらったおもちゃで遊ぶよりも、

自然の中で創作して遊ぶのが好きでした。

身に着けるとワクワクするような、

気持ちを動かすことのできるアクセサリーを作っていきたいですね」

(株)イノウエには、デザイナーの大森さんをはじめ、

職人さんにも若手が多くいらっしゃいました。

県内の専門学校で学び、地元のジュエリー企業で働き、業界を盛り上げる。

将来の担い手が今も育っている山梨県のジュエリー業界の未来は、

キラキラと輝いているようでした。