「北海道」カテゴリーの記事一覧

バイクパッキングで巡る日本の北限 北海道最果ての島旅その4

結局のところ、利尻山の頂きを目にすることができたのはその日限りのことだった。

翌日はゆっくりと島の外周を走ったのだが、空を突き刺すようにそばだつ峰は再び鈍色の雲に閉ざされてしまっていた。環状路の道道108号線沿いある、海と山を一緒にカメラのフレームに収めることができる絶妙に突き出た岬や、北海道銘菓の白い恋人のパッケージに描かれているオタトマリ沼も、雲隠れした利尻山が背景となってしまっては形無しである。

淡々と島を一周し、鴛泊地区に戻ってきた僕は礼文島で送ったスーツケースが届いているはずの郵便局へと向かった。

今回は軽量ツーリングスタイルで走るバイクパッキングが一つのテーマだったので、スーツケースを牽くトレーラーと車輪は持ってきていない。だから、ここでスーツケースを受け取った時点で日本の北限を巡る自転車旅はおしまいである。ゴールが郵便局の前とは華がないというか締まらない気もするけれど、これはまぁ仕方がない。

それ以上に、離島から離島への郵送にも関わらず、送ったものが滞り無く届いている郵便局の配送システムには感動を覚えた。それでいて離島料金なんて面倒な追加料金も発生しないから、もし船や飛行機で高額な自転車料金がかかる場合は前もって局留めで送っておくこともできる。

郵便局をうまく活用すれば、日本の島旅はもっと広がっていくと思うし、こんな旅ができるのは世界を見渡してもこの国ぐらいなものじゃないだろうか。

さて、バイクパッキングの旅はここで終わりでも、最果ての島旅自体はまだ終わりではない。僕は札幌から稚内をJRの往復割引切符を使って移動してきたのだけれど、その切符の有効期限は6日間だった。今日が4日目なので明日は一日時間がある。眺めて駄目なら登ってみるべし、ということで僕は旅の締めくくりとして利尻山に登ることに決めた。

利尻山の登山ルートは3つあるが、そのうち2つは登山道の崩落が激しく、かなりの危険を伴うということで、登山者は専らこの鴛泊を起点とするルートを選ぶ。1721メートルの標高こそ、旭岳やトムラウシ山などの北海道本島の山々よりも低いけれど、島に浮かぶ単独峰なので当然、海抜に近いところからの登り始めとなる。

そうか、島の登山は山の標高がそのまま登らなくてはいけない高さになるのだな、と今更ながら気がついた。Sea to summit(海から山頂へ)の島の山旅。そんなシンプルさが潔くていい。

この日は登山口にも程近いキャンプ場にテントを張り、自転車をスーツケースにパッキングした後は、近くの温泉に行ったり、食料の買い出しをしたりして翌日に備えた。

翌朝5時に登山口へと向かうと、そこはまだ夜が明けて間もないにも関わらず意外なほどの登山者で賑わっていた。その後も宿からの送迎車が続々とやってきていたので登山道が混む前に出発。

鬱蒼とした森の中をひた歩くと、6合目手前あたりから視界が開けるようになってきたが、この日の空模様もどんよりとした曇りで、今しがた僕が歩いてきた山麓すらも停滞する雲で覆われてしまっていた。

1250メートル地点の鞍部にある避難小屋にやって来る頃には周囲は完全に雲に包まれ、やがてパラパラと雨粒が落ちてきた。こうも天気が悪いと眺望を楽しむこともできない。ならば雨に打たれてずぶ濡れになる前に登頂を果たしてしまおうと頭を切り替え、レインウェアを羽織った僕は一気にペースをあげた。

9合目を過ぎて頂上まであと少しというところで岩に腰を下ろして休憩を取った。岩の傍らには青紫色をした釣鐘状の花が小雨模様の最中、健気に咲いていた。

「綺麗な花やなぁ。お兄さん、この花の名前知ってますか?」

アクセントの強い大阪弁で声をかけられた。さっき追い抜いた僕と同世代ぐらいに見える男女二人組の男性の方だった。

「いやぁ、花の名前は疎くて。見るのは好きなんですけどね」

「はは、僕もです。花の名前が分かったら山登りももっと楽しいんやろうけどねぇ」

「じゃあ、これは『リシリノキレイナハナ』って名前にしておきましょう」

我ながら安直すぎる命名である。

そんなやり取りを見ていた女性が「あれっ」と思い出したかのように口を開いた。

「どこかで見たことがある気がするんですけど…。あっ、そうだ、自転車の人ですよね?」

どういうわけか彼女は僕のことを知っているようだったが、僕には思い当たる節がなかった。とはいえ、僕が「自転車の人」には間違いはないから、島を走っているときに車か何かですれ違った人だろうか。

「えぇっと、まぁ、そうです」

「やっぱり! 世界一周ブログで見たことあったんです」

なんとまぁ。彼女は僕が以前書いていた世界旅のブログの読者だったのだ。しかも丁寧に読んでいてくれていたようで「あの話は印象的でした」と、細かなエピソードまで覚えていてくれていた。

まさかこんな山の中で僕の世界旅を知っている人に出会うとは思ってもいなかったので、それはなんだかとても気恥ずかしくて、

「えっと、そんなこと書いてましたっけ? ははは…」

と、僕はつい話をはぐらかしてしまったのだけれど。

山頂へ至る最後の道のりは足場が崩れている箇所がいくつかあった。ちょうど一昨日の夕焼けで真っ赤に染まった岩肌はこのあたりである。風に煽られたり、雨で滑りやすくなった岩に足を取られたりでもしたら一巻の終わりなので慎重に足元を踏みしめて歩く。

登山口から三時間かけて登ってきた頂には小さな祠が祀られていた。利尻山の本来のピークはこれより先の南峰にあるが、道が崩落しているため、祠のある北峰を山頂と見なしている。

写真を撮っていると、間もなくさっきの二人組も登ってきて、「お茶でも飲みませんか?」と誘ってくれた。

男性のDさんが沸かしてくれた紅茶と、女性のSさんの手作りというフロランタンをお茶請けに話をしてみると、驚きの事実が次々に判明した。

唐突にSさんがタンデム自転車に乗る夫婦の旅人を知っていますか? と尋ねてきた。

僕はその夫婦に会ったことはなかったけれど、アメリカやヨーロッパにいた時に近くを走っていたようで、その噂は旅人を通じて伝わってきていたので存在は知っていた。それで、その夫婦がどうしたというのだろう? 友人なのだろうか?

「の、妹なんです」

えぇー! 驚いて素っ頓狂な声を上げてしまった。

さらには、僕がここに来る直前に札幌でお世話になった友人夫婦とも顔見知りだということも分かったのだからもはや開いた口が塞がらない。

旅行者のコミュニティは狭い。びっくりする程に狭い。だから旅中は思いがけない出会いや再会も数多く体験してきた。けれど、ここは日本の無数にある島のうちのたった一つの島であるし、特段、僕もSさんも北海道が地元のわけでもなくて、たまたま遊びにきただけだ。偶然にしてもちょっと出来過ぎじゃないだろうか。

大阪弁の男性Dさんもまた異色の経歴の持ち主だった。なんともう8年も日本を歩いて旅をしているそうだ。本土だけでなくこうして離島もつぶさに見て回っているという。

「こんな島まで来ちゃってるから、あと何年かかるか分からへんね」

言葉とは裏腹に、声のトーンはみなぎっていた。きっと素敵な旅をしているのだろう。

今回、北海道に遊びに来ていたSさんは、たまたまDさんが利尻島を旅していることを知り、彼を訪ねて島に遊びにきていたとのことだ。

ひょんなことをきっかけにここまで話が繋がっていくとは。

DさんがいなければSさんは利尻島までやってきていなかっただろうし、Dさんが僕に声を掛けなければSさんが僕に気付くことはなかっただろう。

「リシリノキレイナハナ」と勝手に命名した花は、後で調べてみると「イワギキョウ」という名前で一文字も当たっていなかった。しかし、イワギキョウが咲かせた会話の花は咲きも咲いたり乱れ咲きだったのである。

しばらくすると、山頂には続々と登山者がやってきた。その中には、この利尻山をもって日本百名山完全踏破というお爺さんもいて、ずいぶん盛り上がった。

「あめでとうございます!」

「私はこれで71座目ですよ」

「うちらは本当は十勝岳を登りに行ったんだけどね、今回の台風でダメになっちゃったでしょ? だから急遽こっち。タダじゃ帰れないもんね」

登山者一人ひとりがそれぞれのドラマを抱えてこの場に立っていた。

僕はこの時になってはたと気がついた。

礼文島のスコトン岬が日本の北限として僕のような旅行者を惹きつけていたように、最果ての島々に君臨する利尻山の頂点もまた果てなのだ。果ての果てと言ってもいいかもしれない。そんな場所だから数多くの"物語を持った"旅人を引き寄せているのだろう。

そう考えてみると、SさんやDさんに出会ったのも単なる偶然ではないように思える。日本の果てや外れに行ってみようという発想があるだけで僕らは大きな共通点を抱えているわけだから、実は様々な人の行き交う渋谷の交差点や道頓堀のような繁華街で出会う確率よりもずっと道理にかなっているのかもしれない。

この旅中、たびたび感じていた最果ての引力。

相変わらず眺望は効かない頂上だったけれど、この場所に漂うそれを僕は再びひしひしと感じていた。

果てを巡る旅は、そこに引き寄せられた旅人たちとの出会いもまた、大きな魅力なのだと思った。これだから旅は面白いんだよなぁ。

(次週からは伊豆諸島の旅をお送りいたします)

バイクパッキングで巡る日本の北限 北海道最果ての島旅その3

船泊にある日本最北のキャンプ場・久種湖畔キャンプ場で一泊した翌日は、金田ノ岬経由で香深港へと戻り、お昼の船で南の利尻島へと渡った。

島の語源となったアイヌ語で高い山を意味する「リイシリ」の名の通り、島の中心には1721メートルの利尻山がどかっと居座っている。この火山は別名、利尻富士とも呼ばれ、とがった三角錐の山容をもつらしい。らしい、と言ったのは相変わらず今日も空が冴えず、山の全貌が隠されたままだからだ。

昼食がまだだったので、まずは鴛泊(おしどまり)港近くの食堂へ。名産のウニ丼を食べてやろうと入ったのだが、3500円という値段に尻込みしてしまった。実は前日も礼文島北西部のスカイ岬でウニ丼を食べようとしていたのだけれど、ちょうどツアーバスが訪れた後ということで、売り切れで食べられずじまいだった。そこのウニ丼は2500円で、まぁそんなものかな、と思っていたのだが、さすがに3500円は予算オーバーである。仕方がない、ウニとは縁がなかった、ということにしておこう。結局、800円のとろろ昆布ラーメンを注文した。

腹ごしらえをして出発。地形が険しく、島の東側以外はほとんど道路がないため往復の旅となった礼文島とは異なり、利尻山を頂点とした円錐形のこの島の周縁部には環状路が延びている。海を眺めながら走るには、時計回りが良かったのかもしれないけれど、今夜泊まるキャンプ場までの距離を考えて、逆回りで行くことにした。

地形もそうだけれど、町の表情も礼文島とずいぶん違っていることには少なからず意表をつかれた。港からすぐの利尻富士町の繁華街にはコンビニの他にホームセンターが2軒もあった。いくつかある個人商店も「かろうじて」じゃなく「ちゃんと」営業している。家並みも古い木造小屋は見当たらず、現代的な家々が多く、暮らしぶりは悪くなさそうに見える。礼文島のような辺境っぽさはすっかり失われていた。

かつてはニシン漁で栄え、近年は昆布やウニを中心とした漁業と観光がなりわいの中心という構造は礼文島ともほとんど変わりはないはずなのだけれど…。例え隣り合う島だとしても、それぞれの島に漂う空気感の差異には毎度のことながらハッとさせられる。

町の外れに出ると、前方に見覚えのある影を発見した。長野のおじさんだ。「おぉー」とおじさんもこちらに気付いて手を挙げてくれた。道路を挟んで立ち話をすると、彼は僕が今目指している島のもう一つの港の沓形(くつがた)から走ってきたそうだ。今晩は鴛泊に泊まるそうなので、僕とは真逆のルートということになる。

「それじゃあ明日も会うかもしれないですねぇ」

礼文島も利尻島も観光が盛んなだけあって、地元の人は観光客には割と無頓着だ。土地の人間との関わりが希薄になりがちな分、おじさんと交わす何気ない会話が嬉しい。本当にまた明日も再会できたら、と思う。

沓形へと至る北西部は比較的なだらかな原野帯だった。秋色に染まりつつある草原を、追い風を受けながら軽快に飛ばしていると、またもや向こう側から自転車らしきシルエットが近づいてくるのが見えた。

ただでさえ重たそうなフル装備の自転車に、さらにバックパックを背負った自転車乗りは外国人だった。

ズータンと名乗った彼がドイツからの旅行者だと聞いた僕は、あぁやっぱりなと一人勝手に納得した。これまで世界中いろいろな国の自転車旅行者と会ってきたけれど、荷物がやたら多いのは決まって日本人かドイツ人だったからだ。生真面目で相性がいいと言われる両国だが、こういう部分でも何かと共通点がある。恐らくカバンの中には自転車の工具一式からスペアパーツ、冬期用のウェアまで一通り入っているのだろう。

聞けばもう半年も日本を旅しているそうだ。日本海側をずっと北上してきて、今は北海道を周遊中らしい。あれ、でもVISAはどうしているのだろう? と尋ねてみると、

「ワーキングホリデーVISAだよ。でもずっと旅してばかりだけどね」

と教えてくれた。なるほど、その手があったか。

それだけ長い時間をかけて、くまなく走ってくれているのだから、日本を気に入ってくれているのだろう。ただし、北海道はともかくとして、交通量も多く、道も狭い日本の自転車旅はストレスを感じたりしていないだろうか、とも気になった。同じ自転車乗りとして、僕はたびたびそう感じることがある。

ズータンくんは「確かに道は狭いね」と肯定をした上で、こう答えた。

「標識が日本語だけの時もあるから時々迷うことけれど、もし迷ったとしても道を尋ねると日本人はすごく親切に道案内してくれるんだ。わざわざ一緒に走ってくれたりね。だから大変とは感じたことがないよ」

僕と彼とでは見えている景色が違うんだな、と思った。僕は日本語の読み書きができるから道に迷うことはほとんどない。彼の場合は違う。言葉が分からないから迷う。でも、手助けしてくれる人がいるから結果として、その困難をクリアしている。

僕は道路というハードを直接見ているのに対して、彼は人を介して道路を見ているのだ。その違いが与える道への印象の差に気付かされた。

「良い出会いばかりだったよ」と語るズータンくんの言葉通り、彼の自転車に取り付けてあるドイツ製の防水カバンの側面には、彼が出会ってきた人たちからのメッセージがマジックでびっしりと書き込まれていた。

僕も何か一言とペンを渡されたので、「Safe Ride」の言葉から書き連ねていこうとしたら、それを見たズータンくんが

「この日本語って『キヲツケテ』でしょ。日本人は必ず言うよね。だからすぐに覚えた日本語だよ」

と言って笑っていた。

僕が彼の荷物を見てドイツ人らしいなぁと思っていたように、彼もまた僕のメッセージを見てやっぱり日本人だなぁと思ったに違いない。

ズータンくんと談笑していると、さらにもう一人、自転車に乗ったノッポのアメリカ人が現れた。自転車は島の宿でレンタルしたもので、東京から陸路はすべてヒッチハイクでここまでやって来たそうだ。

「日本のヒッチハイクは簡単だよ」

彼はこともなげに言ってのけた。

こんな僻地に外国人が二人。それも二人ともいわゆる普通の旅行者ではない。やっぱりこんなところまでやって来ると、日本人、外国人問わず面白い旅人がぐっと増える。これがある意味、辺境旅の魅力なのだと思う。島の雰囲気は礼文島とはずいぶん違っているとは言え、最果ての引力は健在だったのだ。

思わず30分ほど話が盛り上がった後、彼らと別れ、再び一人になって走り出した。彼らと話すのに夢中で気が付かなかったけれど、絶えず吹き続けていた北西の風が利尻山にかかる雲を吹き飛ばしかけているところだった。

「あとちょっと、あとちょっと…」

僕の願いが通じたのか、風はぐいぐいと山から雲を引き剥がし、とうとう利尻山の全貌を明らかにした。最果ての島旅3日目にしてついにこの目で捉えたその姿は、鋭く尖ったピークが空を突き刺した、まさに利尻島の主そのものという圧倒的な迫力だった。

文筆家・深田久弥(ふかたきゅうや)の著書「日本百名山」の第一話はこの利尻山から始まる。作中では「島全体が一つの山を形成し、しかもその高さが1700メートルもあるような山は、日本には利尻岳以外にはない。(中略)こんなみごとな海上の山は利尻岳である」と絶賛されている。

たしかに火山島は数あれど、これほどまでに問答無用の堂々とした凛々しさを持つ山は日本のみならず、世界を見渡しても少ないのではないだろうか。

ヒグマやヘビが生息しない利尻島だが、100年ほど前に北海道本島から海を泳いで渡ってきたクマがいた。そのクマは本島で起きた山火事から逃れるためにやってきたそうだけれど、クマにとっても利尻山の秀麗な山容は格好のランドマークになったに違いない。それにしても最短距離でも20kmはある利尻水道を泳いだというクマの体力には驚かされてしまうけど。

沓形港のそばの岬に張り出したキャンプ場に到着する頃には、山頂付近のむき出しになった山肌が真っ赤に染まりはじめ、夕焼けはクライマックスを迎えようとしていた。

手早くテントを張った僕は、敷地の高台にあった無人のビジターセンターからその様子を眺めることにした。

しばらくすると、近くのホテルに泊まっているというツアー客の年配女性二人組もやってきた(なんと僕の実家の隣町出身だという二人だった)。「やっと見えましたねぇ」と言葉を交わしながら一緒になって見つめる山の上には、北海道の広い空も顔を覗かせている。

きっと僕達だけでなくて、長野のおじさんも、ズータンくんも、あのアメリカ人の彼も今ごろ島のどこかでこの落日に燃ゆる利尻山に見入っていることだろう。いや、利尻島にいる全ての旅人の視線がこの山に集まっているかもしれない。そう思うと一人旅の孤独感は瞬く間に消え去って、利尻山を通じて繋がっているような気もしてくるのだった。

(次週へ続く。北海道最果ての島旅は全4回を予定しています)

バイクパッキングで巡る日本の北限 北海道最果ての島旅その2

礼文島2日目の朝は鳥のさえずり…といってもキャンパーたちの食料を虎視眈々と狙うカラスの鳴き声で目を覚ました。寝ぼけ眼をこすってテントの外を見やると、青空が戻ってきていた。カラスはともかく、キャンプ場を囲う森と空の境界がくっきりとしていて、気持ちがいい。

トレッキングのカップルはもう既にテントを撤収して歩き出そうとしているところだった。僕はといえば、前日、到着するのが遅かったせいでまだキャンプ場のお金を払えていなかったので、管理人がやって来る迄の間、テントを乾かしながら、サイトに大の字になって寝転び久々の日光浴を満喫した。

清々しい青空を堪能できたのは、結局その2時間程度だった。海岸線に降り、再び昨日と同じ道道40号線を北上し始めると、なおも吹き止まない北東の風が素早く雲を運んできた。空の低いところを高速で移動する薄墨色の雲はあっという間に島を覆い尽くし、昨日ともあまり変わらない天気に逆戻りさせた。「花の浮島」とも呼ばれ、初夏にはとりどりの高山植物が花を咲かせる礼文島もこうなってしまえば、どこにもその影を見出すことはできない。

でも、それも果ての島らしくて悪くはないと思った。風切り音と荒ぶる波にじっと耐えるくすんだ壁の木造番屋はこんな天気こそ似合うような気がしたし、寂寞とした雰囲気はこの先にあるであろうロシアのうらぶれた漁村のイメージとも重なる。あるいはチリ最南部の都市プンタアレナスから船で渡った先にあるフエゴ島にもよく似ていた。場所は違えど、果ての哀愁はどうしてこうも似通うのだろう。果ての島ならではの空気感を肌で味わえたことに僕はほのかな充足を覚えた。

「その自転車ってポケットロケットってやつですか?」

不意に後ろから声が聞こえ、間髪入れずにその声の主であるサングラスをかけたおじさんが僕の隣に現れた。自転車旅行者だった。

「あ、似てますけど、ちょっと違うモデルで、ポケットリャマの方です」

「そうですか。で、どうですか、それ。僕も昔買おうかなと思ったことがあったんですよ」

けっこうマニアックな僕の自転車ブランドを知っているだけあって、おじさんは相当な自転車好きと見た。長野からの旅行者で、新潟に出てフェリーで小樽まで移動し、そこからここまで走ってきたそうだ。

「もう歳だからゆっくり走ってるよ」なんて謙遜していたけれど、小樽から稚内までをフル装備の自転車で6日で走ってきたというのだから、かなり乗り込んでいる。

僕らはしばし並走しながら自転車談義に花を咲かせた。方やピカピカに磨き上げられたランドナー(ツーリング用自転車)に、コシのあるキャンバスコットンのサイドバッグとハンドルバッグを装着したオールドクラシックなスタイル、一方の僕は折り畳み自転車に最小限の荷物で軽量コンパクトを突き詰めたスタイルで、姿形は対極なのに同じ自転車旅行者というギャップが面白い。自転車旅行にもいろいろな流派があるのだ。

ただ、標準経のランドナーと小径車ではやはり絶対的に巡航スピードが違う。おじさんは僕のペースに合わせて走ってくれていたけれど、それも申し訳ないので、先へ行ってもらうことにした。

「またどこかで会うでしょうから、その時はよろしく」

「はい、こちらこそ是非」

こんなお別れが島のサイズ感を表しているような気がした。

再び一人になって峠道を越えると、船泊(ふなどまり)の集落に出た。ここが礼文島北部で最大の集落だ。

金田岬とスコトン岬を結ぶU字型の湾に位置する船泊の民家の軒先のあちこちでは昆布が干されていた。洗濯ばさみで無造作に干されているけれど、このあたりで採れる利尻昆布(礼文島で採れるものもそう呼ぶ)は昆布の中でも最高級に入る。昆布は出汁文化の和食に取って欠かせない食材であるが、その主な生産地は北海道である。

鎌倉時代中期ごろから武士を中心に身近になっていった昆布は、海上貿易が活発になった江戸時代、蝦夷地に米や塩、醤油を運んだ北前船の帰り荷として大量に運び出され、各地で重用されるようになった。当時は西廻海運が主な航路だったために昆布は、蝦夷から越中、薩摩、大阪といった順で広がっていき、この道筋を昆布ロードと呼ぶ。さらに延びた昆布ロードは琉球王国、清まで至り、各地で独自の昆布食文化が育まれていった。昆布ロードは日本の食文化を語る上で重要な、歴史的な海道なのだ。

スコトン岬へと至る海岸沿いの最後の数キロは特に風が強かった。ごうごうと唸りをあげる暴風に抗いながら一漕ぎ一漕ぎ自転車を進める。

背の高い木々が一本も生えていない草原の先端に赤茶色の建物が見えた。スコトン岬の土産物屋だった。

岬へ至る最後の直線で長野のおじさんとすれ違う。風が強いので立ち話もそこそこに彼は今度は島の南を目指して走り出していった。今夜はそこにある名物ユースホステルに泊まるのだそうだ。「風がこうも強いと嫌になっちゃうねぇ」とボヤいていたけれど、今朝は稚内から来たと言っていたし、何だかんだ言ってアクティブに動き回るおじさんである。

ちょうど観光バスがいない時間だったので、おじさんが去った今、岬には僕以外の観光客はおらず、もの寂しげな気配を強烈に漂わせていた。晴れていればサハリン島まで見通すことができるそうだけれど、今日の天気では叶わぬ夢の話で、対岸のトドやアザラシなどの海獣の住処の海馬島を臨むのがやっとだった。

岬の突端部は小さな広場として整地されていて、そこには「最北限の地スコトン岬」と書かれた古ぼけた木柱が建てられていた。

最北限という何とももやもやした言い回しなのは、ここが決して日本の最北端では無いからだ。北海道の最北は宗谷岬であるし、無人島とはいえ目の前に海馬島もある。意外かも知れないが政府が領有権を主張する北方領土を含めれば、本当の最北端は択捉島のカモイワッカ岬である。礼文島は日本人が住むことができる最北の地、ということで最北限というややこしい表現を使っている。

中央省庁が建てたらしいこの柱の曖昧な表現には、領土問題に対する政府のダブルスタンダードが窺い知れるような気がして、僕は何とも言えない複雑な思いを感じたのと同時に、日本の矢面とも言えるこの場所に来てもなお、ロシアは近くて遠い国のように思えた。

僕はスマートフォンにラジオ機能がついていたことを思い出した。もしかしたらロシアの番組が拾えるかもしれない。けれど、周波数帯が違うのか、それとも単純に電波が届いていないからなのかスマートフォンからロシア語が聞こえてくることはなかった。諦めきれずに今度は携帯電話の電波が届いていないか探してみたけれど、結果はやはり同じだった。

雲で閉ざされてしまった海の向こう側の景色を想像する。ユジノサハリンスクの港やサハリン島の南端クリリオン岬でも今頃、僕と同じように対岸に異国情緒を抱いて佇んでいる人間はいるのだろうか。ロシア側から眺める日本はどんな形をしているのだろう。あるいはこんな風に思ってしまうのが島国の人間のせせこましい感情なのだろうか。それを確かめるために、いつかサハリン島を訪ねてみたいと思う。

とはいえそれはなるべく急いだ方がよさそうだ。稚内~サハリン航路は今や風前の灯火である。昨年をもって赤字を理由にハートランドフェリー社の定期航路は廃止された。今年はロシアの船会社が後を引き継いだようだが、船のサイズは国際線にしては寂しい小さな双胴船になってしまった。ロシア経済の低迷が長引けば、これもいつ廃線になってもおかしくない。

旅はいつだってタイミングだ。昨日までできた旅が明日も行けるとは限らない。反対に昨日までできなかった旅が明日から可能になるということもあるけれど。陸路でサハリン島を訪れる旅が二度とできない幻の旅になってしまう前に、早ければ来年ぐらいにサハリン島へ渡ってみようと心に誓った。

やがてツアーバスが3台、駐車場にやってくると、岬はにわかに活気づこうとしていた。最果ての寥々さが失われる前に僕はここを立ち去ることにした。今度は海のあっち側から、この岬を望めるようにと願いながら。

(次週へ続く。北海道最果ての島旅は全4回を予定しています)

バイクパッキングで巡る日本の北限 北海道最果ての島旅その1

「隣、空いてますか?」

特急スーパー宗谷号が名寄に到着すると、小さな体に大きなリュックを背負った老女が乗り込んできた。明らかに道外の人間と分かる彼女は、旅の興奮をそのままに僕に話しかけた。

「50年振りに学生時代の同級生に会いにきたの。ぜんっぜん変わってなかったわ。今日は宗谷岬まで行こうと思ってるの。あなたはどこまで?」

「礼文島と利尻島です」

「あそこも素敵よねぇ」

お互いが旅行者であるという暗黙の了解で話が進み、共感が生まれる場所って夏の北海道以外になかなか無いだろうな、と思った。それも老若男女の壁を越えて。

今朝、札幌を出たときにはスーツのサラリーマンもちらほら見かけた車内には、もうすっかり旅行者しかいなくなっていた。日本中の渡り鳥たちが短い夏を求めて最果てを目指していた。

稚内は予想外に賑やかなところだった。最北端の駅に到着した列車を待ち構えていた撮り鉄たちに出迎えられ、駅舎の外に出るとキャンプ道具を積んだ5台のツーリング自転車が目についた。反対側にも2台あった。自転車の持ち主たちはどこかへ行ってしまっているようで、辺りには見当たらなかったが、この場所にいる全員が最果ての引力に引き付けられた仲間だと思うと嬉しくなった。夏の北海道も道北も初めてだったけれど、早くもこの場所が気に入った。

ゴロゴロとスーツケースを転がしてフェリーターミナルへと歩いていると、あるものを発見し、ますます旅のムードは高揚する。

「キリル文字だ!」

キリル文字はロシア圏で広く使われている文字である。今どき、顔文字の(゚д゚)とか(・з・)に使われている文字といった方が馴染みがあるかもしれない。

ロシア語ができるわけでもないのに僕はこの文字に妙な愛着があった。大好きな中央アジアやモンゴルで見かけていた文字ということもあるし、本国ロシアはVISAが取れずに結局行けなかった国でもある。僕にとってキリル文字は、懐旧の情と憧憬の念を併せ持った旅の文字だった。

「ここは日本の辺境で、海の向こうはサハリンなのだ」

僕は近くにロシア人が歩いていたりしないか、キョロキョロしながらターミナルの方へ向かった。

礼文島行きのフェリーが問題なく運行しているのを確認した時、僕はようやく胸をなで下ろすことができた。

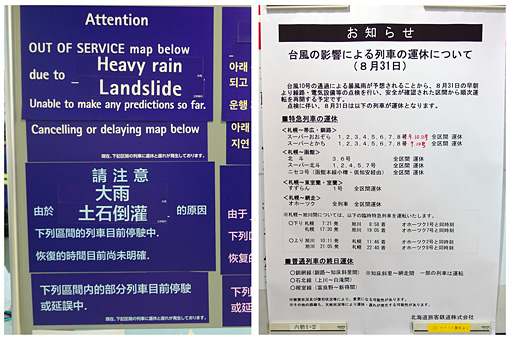

というのも実はここにやって来るまでは台風に左右されっぱなしだったからだ。

事の始まりはまず仙台から苫小牧行きのフェリーだ。太平洋で発生した台風10号が前例のない動きで海上を彷徨っていたかと思ったら、狙い澄ましたかのように僕の北海道行きに合わせて北上を開始していた。

どうも島旅をする日に限って、極端な天気ばかりが続いてしまっている。

松島湾の旅では冷たい雨、三河湾の旅では強風による船の運休、とびしま海道の旅では電車が停まるほどの豪雨。前回の対馬・済州島の旅ではようやく晴れたかと思ったら、とろけてしまうような酷暑ときて、今回はとうとう台風を引き当てた。東北・北海道地方に直接上陸する台風は観測を開始してから初めてとのこと。ついには史上初まで呼び起こしてしまうなんてちょっとどうかしてる。

今回ばかりは、暑すぎず寒すぎず、夏の残り香と迫り来る秋が交錯する広い空の下での気持ちいい自転車旅と思っていたのに…。

各地で交通機関が混乱する中、幸いにもフェリーは出港時間を早めて運行を強行することになった。船内の大浴場の湯船がザッパンザッパンと波打ち、湯嵩が半分以下まで減ってしまう大時化の海に揉まれながら、朝四時に苫小牧に放り出された。

始発のバスで札幌の友人宅まで移動し、一泊させてもらう間に台風は日本海に抜け温帯低気圧へと変わったけれど、爪痕は凄まじく、道央・道東地方を切り刻んだ。

だから、今朝も「列車が止まってる、いや運行してる」との情報が錯綜し、かろうじて走っていたのがスーパー宗谷号だったから、ギリギリというか紙一重のところでやってきたのが稚内だったのだ。

そして今から乗ろうとしている礼文島行きのフェリーもこの便が三日振りの船とのことだそう。僕は嵐を呼ぶ男だったとしても、悪運だけは強いのかもしれない。フェリーは足止めをくっていたツアー観光客でいっぱいだった。

台風一過で澄んだ青空が見られるかと期待したけれど、空模様はあまり冴えたものではなかった。船からは対岸に浮かぶ利尻島のシンボル利尻山が見えたが、頂き付近には笠雲が停滞し、山麓にも雲がかかり、不穏な雰囲気を残したままだった。うねる波から伝わってくるように風も相当に強い。これが果たして台風の残滓なのか、それとも最果ての地が持つ土地の厳しさなのかは分からない。けれど、夏の季節はもう終わろうしていることは風の冷たさではっきりと分かった。

礼文島香深港に着いてすぐ、土産物屋から自転車の入ったスーツケースを利尻島の郵便局へと送った。

稚内で見かけた自転車乗りたちに感化されたわけではないけれど、今回はスーツケースは使わず、自転車にキャンプ道具を括り付けて旅をするつもりだ。最小限に荷物をとどめれば、テントや寝袋、自炊道具や着替えも全部ハンドルバッグとサドルバッグで収まりきる。これならば面倒な荷台の取り付けもいらない。

最近は軽量な旅道具を組み合わせて、軽快な自転車旅を目指すバイクパッキングというスタイルが流行ってきているけれど、これを折り畳み自転車で実践したら、それはもう世界中どこにでも気軽に行けてしまう旅の形が作れるんじゃないかと閃いたのだ。日本での旅ならば、道中不要なスーツケースは旅の終点の郵便局に局留めで送っておけばいい。

自転車を組み立てていると、土産物屋の店主に話しかけられた。

「今日はどこに泊まるの?」

「少し行ったキャンプ場にしようと思ってますけど」

「香深井のところだろ?あそこは時々すごい風が吹くから気をつけろよ。こないだも女の子がテント飛ばされちゃったみたいだから」

どうやら風が強いのは毎日のことのようだ。

「それで、女の子は大丈夫だったんですか?」と尋ねると、「樺太まで飛んでいっちゃったよ」と店主が言うものだから、最果てならではのユーモアに僕は笑わされてしまった。

日暮れが迫りつつある礼文島の海岸沿いを走り出した。吹き付ける北東からの強風が、消波ブロックにぶつかって砕け散った波の飛沫を頬まで運んでくる。磯の香りも濃厚だ。

しかし、思った通りペダリングは軽い。スーツケースを曳いているときに感じる、後ろに引き戻されるような抵抗がなく、体と自転車が一体感を持って前に進んでいく。

途中、島唯一のコンビニで今日、明日の食料を買い込んだ。三日間船が無かったということは、三日間納品がなかったということだろう。ほとんどスッカラカンになった店内では、今しがた稚内から到着したばかりの商品の品出しで大わらわだった。

前日まで台風が猛威を奮っていたこともあって、緑が丘公園キャンプ場に泊まっている人間は誰もいなかった。とはいえ、フェリーにあれだけ人が乗っていたにも関わらず、全く誰もいないとは予想外だったので、僕は肩透かしをくった気分だった。

雲はかかっていても、雨の心配はなさそうだったから、フライシートはかけずにテントを組立てた。インナーテントだけで過ごした方が新鮮な空気が循環して気持ちがいいし、翌日、結露や朝露で濡れたシートを乾かす手間も省けるから僕はできるだけフライシートはかけない派だ。

アルコールストーブに火をかけて湯を沸かしながら、ぼんやり暮れゆく空を眺めているとフェリーでも見かけたカップルがやって来た。歩きながら島を旅しているようだ。礼文島はトレッキングが盛んであり、この香深井地区からスコトン岬を目指す「愛とロマンの8時間コース」は島のゴールデンコースと言ってもいい。

「貸し切りですね」と声を掛けて軽い会話をしていると、鍋を持った男がヘッドランプをピカピカ光らせながらやって来た。キャンプ場の管理人かと思ったが、彼も客らしい。はて、どこにもテントは見当たらなかったけれど…。聞けば、台風が来た時に管理人小屋に避難させてもらって以来、そっちで寝泊まりしているとのこと。彼が言うには前夜はキャンプ場に備え付けてある据え置きの木製テーブルが吹き飛ぶほどの風が吹いたそうだ。

でも、そんな天気が続いたというのにどうしてこの島に居続けているのだろう?

尋ねてみると、彼は目をらんらんと輝かせて「釣りっす」と答えた。

「ここは僕みたいな素人でも鮭の一本釣りができちゃうんですよ!去年初めてやったんですけど、簡単に釣れちゃったもんだから…ハマってまた来ちゃったんです」

確かに鮭のような大物がいとも簡単に釣れてしまったら、礼文島にまた来たくなる気持ちも分からなくもない。

「でも今年は全然ですね。去年よりも鮭の戻りが遅いみたいなんです。たぶんあと一週間待てば違うみたいですけど。明日は北の方に場所を変えようかなと思ってるところです」

並々ならぬ鮭への思いに感心しまった。

チャリダーにトレッカーに釣りキチに。

誰もいないと思ったキャンプ場だったけれど、色々な旅人がいるじゃないか。全く別のスタイルの旅をしている旅人が、キャンプ場という一つの場所に集い、出会う。それぞれの旅を受け入れてくれる懐の深さが北海道であり、最果ての島なのだろうなぁと思った。

(次週に続く。北海道最果ての島旅は全4回を予定しています)