「東京」カテゴリーの記事一覧

海の大河を越えて 東京都伊豆諸島の旅その4

月明かりに浮かぶビロウヤシの海岸通り沿いに底土野営場はあった。今夜の寝床もテントである。八丈島のキャンプ場も青ヶ島同様に無料で利用できる。最長で10日間の予約を受け付けてくれ、事前予約をしておけば期間中いつでも使えるので、船の運行が読めない伊豆諸島の旅にとってこんなに心強いことはない。それでいて、きれいに整地され、立派なBBQ棟や水周り施設があって、無料とは思えないクオリティなのだから文句なしだ。

ただ、もうキャンプのシーズンは過ぎてしまったのか、先客は釣りに来ていたおじさん二人組だけだった。

「魚に餌をあげに来たようなもんですねぇ」

今日の釣果を尋ねてみると、おじさんは苦笑いしながらそう言った。聞けば、この海の荒れに加えて、お昼ごろまで土砂降りの雨が降ったそうだ。言われてみれば地面が僅かに緩んでいる。

気温こそ温暖であれ、八丈島も本来の自然環境はなかなか大変なものがある。資料によれば年間降水量は3126mmで、東京本土の二倍以上の雨が降る。風速10m以上の強風日数は年平均146.6日。これは東京本土とは実に五倍以上の開きがある。今日のような暴風もこの島では日常茶飯事だということだ。やっぱり八丈島も「なんとなく週末リゾート」ではなかった。

青ヶ島から戻ってきて、すっかり気が緩んでいた僕だったけれど、まだまだ険しいの自然の伊豆の島にいるのだと思い直した。

翌日も風は止むことなく吹き続いていた。しかし、幸いにも空は青かった。今日は八丈島を一周するつもりだ。

北西の八丈富士と南東の三原山が盛り上がる島は、上から見るとひょうたんのような形をしている。そのひょうたん形に沿って延びる八丈循環道路は全長43.2kmというから、ワンデイサイクリングにはちょうどいい距離だ。南東地域には火山島らしく温泉がいくつも点在しているということだったので、温泉の楽しみは後に取っておいて、まずは先に北西地域を周ることにした。

八丈富士の裾野を、緩やかなアップダウンを繰り返しながら進む。道幅が次第に狭くなっていったが、このあたりには車通りも民家もほとんどなかったので、周囲を気にすることなく気ままに走った。

右手に紺碧の海を眺めながらひょうたんの先端部までやって来ると、沖合に八丈小島が浮かんでいた。雨水に頼らなければならない暮らしの厳しさから、1969年に住民が退去して以来、無人島となった島だ。

さらに自転車を進めた先には、今度はかつて済州島で見たような黒々とした溶岩原が広がっていた。

手頃なサイズ感でありながら、移り変わる風景の変化はとてもダイナミックだ。夢中でペダルを回していると、あっという間に島を半周し、昨夕、あおがしま丸が着岸した八重根港に到着した。

近くに歴史民俗資料館があったので休憩がてら立ち寄ってみた。趣のある古い木造建築はかつての島庁を利用したものだそうだ。

八丈島は漂流や漂着、流人によって様々な文化がもたらされたという。

現存する高床式倉庫は奄美・沖縄地方やインドネシアのものと類似していて関係性が指摘されている。島の伝統的な舟は、浮きの一種であるアウトリガー付きのもので、こちらも南太平洋の島々の舟と共通性が見られ、南方の要素が色濃い。古来の人々はこのアウトリガー舟で広大な太平洋の島々を行き来していたと考えられている。青ヶ島で直感した"黒潮の向こう側に広がる南洋の島々"の影は、この島でも確かに存在していたのだった。

一方で、日本本土からは流刑となった者たちが島に本土の知恵や技術を伝えた。島の古くからの中心集落である資料館の周辺では、丸石を積み上げた玉石垣の見事な風除けが見られるが、これは流人たちが海から石を運び上げて築いたものだそうだ。黒潮に阻まれ、本土との交流もままならない島にあって、流人たちは本土文化をもたらす者として、温かく迎えられたという。このことは島の墓が流人と島人で区別がないことからも伺える。

南方文化と本土文化が出会う場所としての八丈島。かつてシルクロードの国々を訪れた時に感じたような土地の寛容さを僕はこの島にも覚えた。

八丈島一周後半戦は前半戦とは打って変わってなかなか険しい山道が続いた。樫立や中之郷という大きめの集落が先にあるため、交通量もそこそこあってけっこう怖い。途中には親切にトンネルが掘られていたが、古いトンネルで自転車の逃げ場がほとんどなかったので、次々とやって来る車に肝を冷やした。

民家が続く道の先で、"裏見ヶ滝"の案内看板を発見した。裏見ヶ滝は文字通り、滝の裏側にまわることができる滝なのだが、近くで温泉が無料で開放されている。

土曜日の昼下がりという時間だったので、混んでいるかな、と思っていたらなんと誰もいない貸切風呂だった。ラッキー!

少しぬるめの湯温は自転車を漕いで火照った体にちょうど良く、なによりロケーションが抜群だ。温泉の正面と左手から二つの滝がザァーザァーと勢い良く注いでいる。

それにしても観光が産業の一つである八丈島なのに温泉もキャンプも無料だなんて。この島の外に対するおおらかさは今もまだ健在なのかもしれない。

裏見ヶ滝温泉で気を良くした僕は、一山越えて今度は末吉地区にあるみはらしの湯を目指した(こちらは有料)。

裏見ヶ滝温泉は亜熱帯の森の中にひっそりと佇む秘島といった佇まいだったのに対して、みはらしの湯は清々しい程に開放的な温泉だった。海岸線を見下ろす高台の上に、少し熱いくらいの塩梅で露天風呂が掘られている。こちらも夕方前という時間のせいか客足はまばらで、おかげでのんびりと楽しむことができた。

温泉を堪能した後は、ぐねぐねと曲がりくねる山道を一気に駆け下りた。ちょうど日が暮れるのと同時に何とか見覚えのある景色まで辿り着き、島一周を走りきった。

キャンプ場へ戻る前に繁華街の方へ自転車を走らせ、今夜の夕食は何にしようかと町をさまよっていると、何やら賑やかな音楽が聞こえてきた。音の鳴る方へついつい釣られて行くと、その先にあった神社で祭りが行われていた。そして音の正体はドンドコドコドコ…と軽妙に鳴り渡る八丈太鼓だった。

八丈太鼓の特徴は、片面の打ち手が一定のベースリズムを作り、もう一方の打ち手がアドリブを入れる両面太鼓だ。この日の打ち手は親子だそうで、息の合った拍子が実に心地よく響く。流れるようでいて、緩急をつけた動きのバチさばきは見ていて惚れ惚れしてしまう。

かつての流人たちはこの八丈太鼓に故郷への思いを込めて打ち鳴らしたと言われている。

昼の資料館によれば、沖縄の大東諸島には八丈太鼓が伝わっているそうだ。本土を想って打つ太鼓のはずなのに、なぜ沖縄に? と思うかもしれない。

大東諸島は明治時代に八丈島出身の開拓民によって拓かれた島なのだ。本土への望郷の念を込めて育まれた八丈太鼓が、大東諸島では開拓民がもたらした八丈島文化として引き継がれていることは興味深いものがある。

実を言うと、これまで僕は沖縄方面に行ったことがなかった。それはある意味食わず嫌いのようなもので、特に理由はなかったのだけれど、縁がなかったといえば縁がなかった。

八丈島から大東諸島へと延びるこの海の道は、沖縄を訪ねる良いきっかけになってくれるかもしれない。そして今度は沖縄の方に立って、本土を眺めてみればまた何か新しい発見があるんじゃないか。あるいは、今はまだ知らないどこかの島を結ぶ別な海の道が新たに見えてくるかもしれない、と思った。

島唄で「鳥も通わぬ黒瀬川」と歌われた海の大河・黒潮。ひと度、勇気を出して渡ってみると、そこには新しい世界が広がっていた。百聞は一見にしかず。行って感じてみなければ分からないことがあった。

次は沖縄に行ってみよう。こうやって心の世界地図が埋まっていく感覚が楽しくて、僕は旅をしているのだろうと思った。時間はかかってしまうけれど。

(次週からは沖縄県の旅をお送りします)

海の大河を越えて 東京都伊豆諸島の旅その3

青黒い色をした荒海の向こうから貨客船あおがしま丸が再び現れたのは、僕がこの島に降り立って以来、実に5日目のことだった。欠航や運休が重なって、ようやくやって来た船だっただけに喜びもひとしお。今日も依然として大きくうねる海面を蹴散らし徐々に近づいてくる力強い姿に、「道が開けた!」と思わずつぶやいてしまった。

途方もなく長く感じられた5日間だった。日本一小さな村の、さらに人の住まない内輪山で、たった一人のキャンプ生活だったから、息が詰まるような閉塞感と隣り合わせの日々だった。

風が狂ったように吹き荒れ、テントから出ることもままならない日もあった。風が落ち着いた頃、海の様子を見に港へ行ってみると、波止場は千波万波にさらされて、ただじっと耐えている。水平線の先には何も見えない。絶対的な孤島にいることをつくづく思い知らされた。

人とのつながりを求めて集落へ行こうにも、周りを囲む外輪山の山壁が立ちはだかって、おいそれと気軽には行くことができない。それに自転車で向かえばまた村人たちを動揺させてしまうかもしれない。色々考えるうちに足が重くなってしまい、二日に一度、水と食料を買いに行く時以外は森の中で時間が流れるのを過ごした。

目的もなく内輪山をさまよい、疲れた頃にテントに戻って、商店で買ってきた島名産の焼酎である青酎を二、三杯やって、眠くなったらそのまま昼寝をする。ほとんど世捨て人のような生活だったけれど、しかし本当にやることがないのだ。

明日は臨時便がやって来るかもしれない、そんな噂を聞きつけては運行の有無を知らせる毎朝7時の村内放送に耳を澄ますことぐらいがこの島での日課だった(そしてやはりそんなものはなくて、がっくりとうなだれては、不貞寝をしていた)。

そこが島であるかを分ける大きな境目は「外界から切り離された隔絶感や遊離感」があるかどうかだと僕は以前言ったけれど、この島のそれは外の世界に大きく晒されつつある現在でさえ、これまで訪れたどこの島よりも飛び抜けて強烈だった。

ただ、島での滞在中、外界との隔たりを感じるほどに、反対に少しずつ島社会へ馴染んでいったのは自分でも思いがけないことだった。

「おーい? ほら、これ持っていきなよ」

「作り過ぎちゃったから、よかったらどうぞ」

と、わざわざキャンプ場までやって来てサツマイモや名物であるトビウオのくさやをお裾分けしてくれた。村人とは日に数回、すれ違う程度の生活だったけれど、そこで交わす挨拶やちょっとした立ち話を重ねていくにつれて、当初は固く閉ざされていると思っていた島社会に食い込んでいく実感があった。実名で暮らす社会だからこそ、長くいる程にお互いの緊張がほぐれ、受け入れてもらえるようになっていくのかもしれない。たった一日だけ滞在したのでは見えてこない島が日に日に見えてくるのであった。

貰ったサツマイモや手持ちの食材は、ふれあいサウナ近くに設置してある地熱釜で調理した。地熱釜とは、大地から吹き出すひんぎゃの熱を利用した調理具で、蒸気を釜の中に閉じ込めて高温で蒸し上げる。これを利用すると、どんな食材でも完璧に調理できたし、お米だって炊けてしまう。地熱で炊き上げたお米は不思議なくらい甘くて美味しかった。

食材が蒸し上がるまでの間は、サウナの管理人のゲンさんがいつも僕の話し相手になってくれた。若い頃は仕事で様々な土地に行っていたというゲンさんの話は、スケールが大きくてユーモアがあって、とても興味をそそられた。

「パラオの海はよぉ、遠浅だから引き潮になると池ができて、そこに見たこともないでっかい魚が残るんさ。地元のやつらは誰も食べなかったけど、俺は食ったさぁ」

「小笠原では亀肉も食ったさぁ。ミンチにして混ぜないと臭くて食えたもんじゃなかったけどよぉ」

ゲンさんの口から次々に南洋の島々の名前が出てくることに、僕は意外な発見をしたような気持ちになった。これまでの島旅で南洋の島々のことを耳にすることはあっただろうか。多分、一度もなかったはずだ。

壱岐対馬は朝鮮半島へ、伊勢三河湾の島はレイラインで伊勢国へ、北海道は昆布ロードで沖縄・中国へと、茫洋と広がるように見える海であっても、明確につながる海の道がある。黒潮を越えた青ヶ島の先には南洋の島々へと続く道があるのかもしれない―――。絶海の孤島と思われた島に一縷の筋道を感じられたような気がした。

八丈島への道が開けたのは冒頭に書いたように、5日目のことだった。

ひたすら「本日は運休です」の一点張りだった朝の村内放送が「条件付き運行します」に変わると、島の空気はにわかに慌ただしくなった。コンテナを積んだトラックが何度も往来し、村人の運転する軽バンも何台も三宝港へ向かっていく。

以前は貨物船と客船が別々で運行されていた青ヶ島航路は、今はあおがしま丸一隻でやりくりされている。ヘリコプターで人の行き来は楽になったとはいえ、島の繁閑はこの一隻の船が来る来ないによって大きく左右される。船を待ち焦がれていたのは僕だけではないようだった。

この日も風が強く、条件付き運行ということで、船が現れてもまだ油断はならず、安堵のため息をつけたのは無事に船に乗り込んで、青ヶ島を出航した後だった。

再び黒潮に揉まれながら八丈島へと戻る。行きにも増して波が高く、メイン港の底土港には船が寄せられず、島の反対側の八重根港へと寄港した。

既に日も暮れた八重根港だったけれど、街灯が灯り、民家から明かりがこぼれているのを目にしただけで、とてつもない大都会に見えた。まだ本土に戻っていないにも関わらず、「帰ってきた」と安心している自分がいた。

島を横切る緩やかな坂道の頂上には、闇夜の中で煌々と輝くスーパーマーケットがあり、思わず吸い寄せられた。

目がくらみそうになるほどの物量の店内で惣菜パンを探し当て、それを外で頬張っていると、僕の自転車に興味を示したおばあさんが話しかけてきた。

「今し方、青ヶ島から戻ってきたところなんですよ」と僕が口にすると、おばあさんは「勇気を出して行きましたね」と言った。

最寄りの島の人間でさえ、そう話すのだ。

海の大河・黒潮が隔てる向こう側とこちら側の距離は圧倒的に遠い、と改めて思った。

(次週に続く。東京都伊豆諸島の旅は全4回を予定しています)

海の大河を越えて 東京都伊豆諸島の旅その2

港からすぐのところに掘られた青宝トンネルは、外輪山の内側に通じている。外輪山の外縁部に通された道が以前に崩落して以来、この都道236号線が島北部の集落に至る唯一の道路である。

人間と自然のせめぎ合いが見られた島の外側とは違って、内側はほとんど自然に飲み込まれてしまっているような印象を受けた。

外輪山の急斜面から内カルデラとして中心に君臨する内輪山の天辺までを色の濃い常緑樹が生い茂り、足元をシダ植物が覆っていて、深々とした森を形成している。

以前はこのあたりに役場が置かれ、島の中心だった時代もあったようだけれど、今では幅一車線の道路脇に土木関係の作業場と倉庫、それに芋畑が残っているぐらいで当時の面影はまるで皆無だ。この場所で暮らして行くには、自然と戦い続けなければならない。戦いを放棄すれば、森たちまちあらゆるものを丸飲みしてしまう。

いや、それだけじゃなく、蔦が絡んで木の幹を覆い隠していたり、大樹を養分として他の植物が着性している。森の植物たち同士ですら、互いに熾烈な生存競争の最中にいる。

深い森に覆われた内輪山だったけれど、南側の斜面では地表が露出している場所があった。そこからは数カ所、煙が噴出していた。

外輪山と同じく島のもう一つの火山である内輪山は、大地から高温の蒸気が絶えず噴出していて、島では「ひんぎゃ」と呼ばれている。火の際(ヒノキワ)を語源するひんぎゃの熱エネルギーが森の侵食を寄せ付けずにいたのだ。

なんというか、自然との共存や共栄といった生優しい言葉では太刀打ちできない厳しさを、まざまざと見せつけられているような気がした。

どのぐらい島にいることになるのか分からない旅だったので、前回の北海道の旅と同様にキャンプの予定でやって来た。島のキャンプ場は集落から遠く離れたこの森の中にある。

こうも険しい自然を見せつけられると、果たして僕は、何日続くかも分からない島生活を無事過ごしていけるのか、かなり不安になってしまった。

テントを張る前にまずは役場にキャンプの届けを出さなければならず、飲料水も確保しなければならないため、まずは山向こうの集落へ。

外輪山の高台に形成されている島の集落へと続く道は、山の斜面を強引に切り崩して作られていて、とてつもない急勾配の連続だった。斜度が平然と15度程あって、100m進むだけでも額に汗が浮かぶ。「流し坂」と呼ばれているそうだが、言い得て妙だと思う。ハンドルから手を離してしまったら、自転車は途端に真っ逆さまに流れ落ちてしまうだろう。

途中にはこれまた強引にぶち抜かれたトンネルがあったけれど、平成4年にこのトンネルができて以来、これでも島の交通は便が良くなったそうだ。

汗だくになって外輪山上部に出て、そこから何度かのアップダウンを繰り返してやっと集落へ到着。

青ヶ島村は役場と小中学校、郵便局があって、商店が一軒、夜だけの居酒屋が二軒あるだけの小さな村だ。村民は168人で、日本で最も人口の少ない地方自治体として知られている。島の住所はすべて「東京都青ヶ島村無番地」。各家庭に番地は存在せず、宛名だけで郵便物が届く驚きのシステムを採用している。

役場でキャンプの申請登録を済ませ、商店でちょっとした食料を購入した後は、周辺を散策することにした。あの流し坂の激坂を考えたら、一旦テントを張りに内輪山の方に戻るなんてことは考えられなかった。

集落周辺は比較的なだらかな場所に築かれているが、それでも斜面だらけだった。電波塔のある裏山の山肌は緑色のコンクリートで塗り固められていて、よく目立っていたけれど、あれは雨水を用水池に流すための斜面のようだった。ここでの暮らしも決して楽ではなさそうだ。

大凸部(オオトンブ)という島で一番高いところに登ってみることにした。あまり人が訪れないのか遊歩道は草木が生い茂っている。突き当りが展望台になっていて、そこから外輪山で閉ざされた島の全貌を見渡すことができた。

上から全体を見下ろすと、改めてこの島の特異な地形に言葉を失ってしまう。

島はかつて女人禁制の男ヶ島だったとか、あるいは鬼の住む鬼ヶ島だったといった伝説が残っているけれど、ここに広がる奇異なる自然の圧倒的造形は、その伝説は本当にあったのだと語りかけてくるようだ(後日立ち寄った八丈島の民俗資料館に展示されていた江戸時代の地図には「鬼ヶ島」と確かに記されていた)。もし、この島が地中海あたりに浮かんでいたら、きっとコロッセオ島とでも名付けられていたことだろう。

中央部に盛り上がる内輪山が現在のように隆起したのは1785年の大噴火の時のことで、以前は近辺に大小2つの池があったそうだ。当時の名残はキャンプ場周辺の「池之沢」という地名に見出すことができる。

また、その大噴火によって青ヶ島は、無人島となった空白の歴史を持っている。噴火を逃れた島民は八丈島へと渡ったが、時は天明の大飢饉で苦しんでいた時代で、青ヶ島島民の八丈島での暮らしは困窮を極めたのだという。

青ヶ島に人が戻ったのは半世紀後の1832年。青ヶ島生まれの佐々木次郎太夫に率いられ、島民たちは還住(かんじゅう)を果たしたのだそうだ。

今も昔も繰り広げられる自然との戦い。周囲は「鳥も通わぬ黒瀬川」と八丈島の島唄にも歌われる黒潮に囲まれ、一度外へ出たら戻ってくるのも困難だ。

それでも人は還ってきた。この島に住み続ける理由は何なのだろう。それは、この島で生まれ育った人間にしか分からないような気がした。

色々と島の話を聞いてみたかったのだけれど、村人と僕の間にはなかなか近よりがたい距離を感じていた。通りを歩く数少ない村人に「こんにちは」と挨拶を交わしても、そこから会話が始まらない。

「へぇ、自転車で?」「その入れ物には何が入ってるの?」とかろうじて話が広がったとしても、「変な乗り物で島に来るのはいいけど、余計なことはしてくれるなよ?」そんな言葉の裏側が透けて伝わってくる。

島の日常は、僕とこの自転車に戸惑いを見せているように思えた。

この島の人々は名前だけで郵便物が届くような顔の見える社会で生きている。それは東京都本土の、すれ違う人が誰なのかも分からない匿名の社会とは真逆の実名の社会である。

そんな社会においてスーツケースを牽いた自転車で突如現れた僕は"異物"なのかもしれない。

これまで訪れた島々ではその見た目の物珍しさから、会話のきっかけにもなっていた自転車だったけれど、黒潮で隔てられ、外界との接触も少ない青ヶ島には馴染まないものだった。今にして思えば上陸直後の「転んだら死ぬからね」もそういうことだったのかもしれない。

そして、そんな直感には思わぬ事実が隠されていたことを僕はこの夜知ることになる。

日も暮れて、キャンプ場へ戻った僕は、テントを張って近くの入浴施設へと向かった。キャンプ場は周辺は飲水もなく、人も住んでいないけれど、ひんぎゃの熱エネルギーを利用した地熱サウナまでは歩いてすぐなので、お風呂にだけは入りそびれずに済むのが唯一にして最大の利点だ。

脱衣所の床から既に地熱でポカポカとしていて、浴場に至ってはじっと足をつけていられないほどの熱エネルギーが渦巻いている。

はじめは僕だけだったお客も、少しするとおじさんが一人やって来た。二人で高温多湿のサウナ室に腰をかけると、これぞ裸の付き合いの効能とも言うべきか「どこから来たの?」「いつまでいるの?」と、あれだけ距離感を感じていた島の人と初めて会話らしい会話ができた。そんな些細なことに僕はとてもホッとしてしまった。

「船次第ですけど、船があれば明日ですかねぇ」

「たぶん明日は来ないぞ。この島に来る時は帰りのヘリを抑えてからこなきゃあ」

「でも僕、自転車持ってきちゃってるんですよ」

話題が自転車に差し掛かった時、おじさんはそういえば…とつい先日起きた事件を教えてくれた。

「夏にも自転車で来たやつがいたんだけどよ、転んで大怪我してヘリで緊急搬送だよ」

そうか、それでかと僕は頭を抱えたくなった。島の人々のあの妙な距離感の背景には、最近起こった大事故があったのだった。怪我は一刻を争う事態だったらしく、ヘリコプターを八丈島から呼んだのだそうだ。通常一日一往復、たったの9名しか運ぶことができないヘリコプターは島民の貴重な足であり、島民でさえ簡単に乗れない幻の足である。それを観光客が勝手に起こした事故で呼んでしまったのだから、島人の我々に対する、特に自転車乗りに対する信頼が落ちてしまうのは当然のことだった。

おじさんはさらに興味深い話を僕に聞かせてくれた。

「今年のゴールデンウィークには急に観光客が100人も来てよぉ、8月の牛祭りだって50人ぐらいなんだぞ。宿もぜんぜん部屋が足りないよ」

テレビか何かで取り上げられたんですか? と尋ねてみたものの、どうもそういうわけではなくて理由は分からないけれど、とにかく、何故か、急に、外からの人間が押し寄せたらしい。

「外国人も最近は多いよ。フランスだとかカナダとか。"死ぬまでに行ってみたい島"か何かに選ばれたらしくてなぁ」

もう色々と、だいたい見えてきたように思えた。

この島は今、外の世界に大きく晒されているのだ。それは島の誕生以来、初めての事と言ってもいい。インターネットやテレビが瞬く間にこの島の存在を世界中に知らしめ、性能が向上した船が以前よりもずっと容易に島の往来を可能にした。僅かながらヘリコプターもある。黒潮に囲まれて絶海の孤島として存在していた青ヶ島も、否応なしにグローバル化する世界のうねりに飲み込まれようとしていたのだ。

そこで外からやって来た異分子が事故を起こしたり、大挙してやってきたとすれば、島の人間がナーバスになるのも分かる。

散歩に出かけた観光客が森で遭難しかけたこともあったそうだ。島への興味だけが先行していて、訪問者としての心構えが疎かになっていれば事件事故は当然起こる。厳しい自然の島だから尚の事だった。

もちろん僕もその中の一人であることは間違いなくて、僕の存在が島の心配を煽っているのかもしれないと考えると、いたたまれない気持ちになった。けれど、島に来てしまったからには、この島を去るには一日一本の船が来るのを待つしかない。こういう時ばかりは、ここが未だ海で閉ざされた孤島なのだと都合よく思った。

夜になると雨がパラつき出し、日付が変わるぐらいの時間には嵐のような風が吹き荒れた。風雨は夜が明けても止まず、テントの外へ出られなかった。こうなる頃にはもう覚悟がついていたが、「本日の八丈島連絡船は欠航となります」の村内放送が風に紛れて聞こえてきた。

おじさんの予言とおり、船は無くなってしまった。明日と明後日はメンテナンスで運休日だそうだから、少なくともあと3日はこの島への滞在が確定したことになる。

(次週に続く。東京都伊豆諸島の旅は全4回を予定しています)

海の大河を越えて 東京都伊豆諸島の旅その1

「いいですか、絶対に転ばないでください。自転車で転んだら死にますからね。いや、笑い事じゃなくって。本当に死にますからね!」

波止場で自転車を組み立てていると、念を押すように警告された。地元民との最初の会話が「転んだら死ぬ」だなんて世界中で初めてである。刺激が強い言葉に少しどころか、かなりドキリとしてしまった。

でも、この島に限っては、それもあながち冗談ではなさそうだ。見上げる切り立った絶壁はところどころ崩れ落ちていて、そこをコンクリートで無理やり固めてあって異様な険しさである。自然と人間の絶え間なく続くせめぎ合いは、何かあったら、死ぬ。そういう厳しさが歴然と伝わってくる。

ここは青ヶ島。聞き慣れないかもしれないけれど、れっきとした東京都の島である。

意外かもしれないが、東京都は実は隠れた離島大国だ。都が管轄する島の数は330島で、これは都道府県別で沖縄県に次いで六番目にあたる。その中には世界遺産の小笠原諸島や、日本の最端である沖ノ鳥島や南鳥島といった島々も含まれているのだから、日本の島を語る上で東京都の島は外すことができない存在感を持っている。

そんな東京都の島の中で、一番身近な島といえば伊豆の島々だろう。伊豆諸島の有人島の中で最北の大島は、高速船で二時間足らずで渡ることができるし、日本のハワイこと八丈島へのフェリーは東京都の竹芝桟橋を夜22:30に出て、朝8:50に到着する絶妙なダイヤが組まれている。ちょうど一晩を船で眠って過ごせば、翌朝のいい時間に到着するから、実際の所要時間以上に心の距離感は近い。

あるいは、同じ伊豆でも熱海市や伊東市のある伊豆半島の温泉やマリンスポーツのイメージも一緒くたになって、伊豆と聞けば、「なんとなく週末リゾート」を連想してしまうのは僕だけではないはずだ。

けれど、これまた意外かもしれないが、日本で定期船の欠航が多いのも実は伊豆の島々である。中でも利島、御蔵島、青ヶ島の伊豆三島の就航率は国内ワーストクラスだという。

富士火山帯上に位置するため、伊豆の島々は小島といえどもせり上がった地形が多く、島に港が作りづらいというのもあるが、最大の理由は本土と伊豆諸島の間には黒潮が流れているからだ。

黒潮は海に流れる大河と言い換えてもいい。最大流速4ノットの世界屈指の激流は、これまで多くの物語を歴史に残してきた。

僕が訪れた寒風沢島の津太夫ら若宮丸乗組員たちは、この潮流にさらわれて遥かアリューシャン列島まで流されているし、伊勢の大黒屋光太夫にしてもそうだ。ジョン万次郎もまた、伊豆諸島南部の鳥島に漂着し、遭難生活を送っていたところをアメリカ船によって拾われている。

北海道から中国へと続く昆布ロードは、西廻海運の隆盛ととも発展していったが、この西廻海運もまた黒潮の影響を避けるために発達した海路である。

伊豆諸島は元来、流刑の地であった。黒潮に囲まれて孤立した島々は流人を島流しする上で格好の地だったに違いない。

「なんとなく週末リゾート」の伊豆諸島とは現代社会がつくりあげたある種の幻想であって、本来の姿は本土から黒潮によって隔てられた絶海の島々なのである。

中でも青ヶ島がすごいという。

東京都から南に360kmの島は世界でも珍しい二重カルデラの火山島だ。その特異な地形と黒潮が来るものを拒み続け、明治時代の頃には年に数回しか船が寄れなかったこともあったのだという。

直行便はなく、八丈島で船かヘリコプターに乗り換える。フェリーの就航率は今でも50%以下で、一日一往復のヘリコプターは島民の予約で埋まっていて、ほとんど幻のヘリである。

行けるかどうかは分からない。行けたとしても、いつ帰れるのかは分からない。

この時代にそんな場所が日本に、それも東京都に存在することを知った僕の旅心は激しくときめいてしまった。面白そうだ、と思ったら負けである。行けるかどうかも含めて、この近いようで遠い東京都の秘島に行ってみようではないか。不確定要素が多いほど、旅は俄然、旅らしくなる。

まず初めに乗った八丈島行きのフェリーは、連休中だというのに意外なほど閑散としていた。二年前に就航したばかりの橘丸の二等和室は僕の貸し切りだった。

この日も波が高く、船が出たとしても引き返したり、港に寄れない場合がある「条件付き出航」だったというのも影響しているのかもしれない。僕が胸を踊らせるような不確定要素も、普通の人にとっては不安の種でしかないのだろう。八丈島へは一日三本の飛行機もあるから、こんな時にフェリーを利用するのは、自転車を持った僕のような大荷物の人間か、途中の御蔵島や三宅島に用がある人間だけなのかもしれない。

夜半過ぎ、房総本島を抜けて、黒潮の本流に大型フェリーが差し掛かると、船体はうねうねと揺れだした。

そして明け方には「本船は波が高く、御蔵島港には着岸できません」とのアナウンスがあり、御蔵島への寄港は欠航となってしまった。

このまま八丈島にも寄れないのではないか、そんな不安が頭を横切るが、こちらは何とか着岸できた。ひとまず第一関門はクリアである。

橘丸の停泊した底土港には、青ヶ島行きの貨客船あおがしま丸も停まっていた。

窓口で運行状況を確認すると、この船も条件付き運行でとりあえずは出航するとのことだった。風は強く、空模様は冴えない。島に行けたとしても着岸できない可能性もまだあったし、このまま天候が悪化すればもしかすると島に缶詰になってしまう可能性もあったので一日、八丈島で様子を見ようかとも思った。

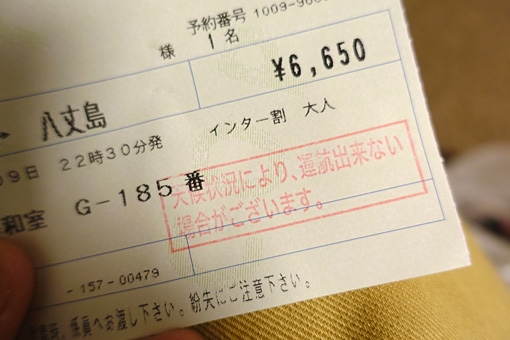

けれど、条件付き運行の船すら捕まえられず、何日も八丈島で足止めを食って結局行けずじまいだったという話もあるくらいだったので、行ける時に行ってしまえ! と僕は勢いよく青ヶ島行のチケットを買った。後先考えずに今目の前にある船に乗れるかどうか、青ヶ島へ行ける人間は、ここでふるいにかけられているように思った。

橘丸同様、あおがしま丸も2014年から運行を開始した新しい船だ。

5700トンの橘丸に比べて499トンとサイズはだいぶ頼りなく見えるが、それでも前身の客船・還住丸の120トンに比べれば4倍以上の大きさだ。昔よりもずっと島のアクセスは楽になっているだろうことは楽に想像がつく。

乗客はさらに減って僕を含めてたったの6人。橘丸でも見かけていた一人の観光客を除けば後は全員工事関係者だった。

「スーツケースが転がる恐れがあるので、荷物は通路に出していただけますか?」と言われたとおり、船はとてつもなく揺れた。

黒潮の由来となった青黒い色をした水平線が、窓ガラスの向こう側で勢いよく前後左右に振れている。とてもじゃないが立っていられない。すぐに悪心を催してしまったので慌てて酔い止めを飲み、あとは横になって耐えるよりほかなかった。そんな僕とは対象的にあおがしま丸は打ち寄せる千波万波にもめげずに進んでいった。

揺られること2時間半。僅かに船が騒がしくなって目を覚ました。そろそろ島が近いようだ。手摺りを伝いながらなんとかデッキへ出ると、いよいよ青ヶ島の島影を目にすることができた。

外輪山と呼ばれる外カルデラに守られた青ヶ島は、旅行記や写真で見てイメージしていたものよりもずっと迫力があった。一切の浜辺がなく、200~300m級の絶壁が顕然と立ちはだかるその様は堅牢な天然要塞そのものだ。初めてこの島にやってきた人間はどこから上陸したのだろう、文字通り取り付く島もない。

船の揺れも忘れて半ば呆然と島を見つめていると、島の周囲を迂回した先に三宝港が現れた。

港はなんというか、天然要塞に人口要塞を無理やり作り変えたという強引さでそこにあった。コンクリートで固められた絶壁。崩落した道。くり抜かれたトンネル。大波を被って朽ちた待合室。…の上に新しく架けられた橋。この島における人間と自然の繰り返し繰り広げられる戦いが一目で分かる様相だった。

港にはクレーンが備え付けられていた。港といえども常に波が高いので、定期船が小さい頃は艀船を出してこのクレーンで吊り上げていたという。港に船は泊めておけないので、今も島民の船はこのクレーンで陸揚げされている。

船員が波止場に向かってアンカーロープを投げると、待機していた作業員がそれを手早く柱に係留したところを見届けて、僕はようやく安堵した。

やっと、これで島に上陸できる。運にも恵まれ、ストレートで青ヶ島の扉が開かれた―――。

ところが、ここで飛び込んできた島の先制パンチが冒頭の「転んだら死ぬ」だったから僕にとっては藪から棒だった。

いや、しかし言われてみれば確かにそうだ。上陸したことで浮ついていたけれど、ここで調子に乗って自転車を飛ばして、少しでもハンドル操作を間違えたら、黒潮に飲まれて一発アウトだ。落石にもやられる可能性があるからこちらにも気をつけなければいけない。ここは「なんとなくリゾート感」の一切及ばない本来の苛烈さを残す伊豆の島である。

順調に行けば明日の同じ便で八丈島に戻りたいと思っているけれど、その願いが叶うかどうかは分からない。この島に足を踏み入れた瞬間から、僕は明日の予定さえも見えない身になってしまったのだから。

予定は6日間空けてきた。

さて、これも余裕がある日程なのかどうかも今はまるで分からないのである。

(次週に続く。東京都伊豆諸島の旅は全4回を予定しています)