できたての、おすそわけ

食欲が無くなりがちの、暑い夏。それでもちゅるっと頂けてしまうものといえば、そう、そうめん。小豆島は、言わずと知れた手延べそうめんの産地です。なかでも、「ちょっとちょうだい」と言ってやってきたご近所さんと、実際につくっている職人さんしか味わえなかった"できたてのそうめん"は、食感や香りが格別なのだと言う。今回は、そんなご近所さんの特権をお客さんにもおすそわけしたいと商品開発に挑んだ、『なかぶ庵』のお話。

遡ること約400年前、江戸時代初期に小豆島の島民がお伊勢参りの帰りに三輪に立ち寄り、そうめんの製法を学んで帰ってきたのが、小豆島でそうめん作りが盛んになったきっかけなのだとか。かつての半分ほどしか無くなったというおそうめん屋さんですが、それでもまだ、島には150軒ほどあるのだと言います。

太陽の光をたっぷり浴びて、色白に

夏の食べ物のイメージが強いのですが、そもそも農閑期の農家の副業として広まったそうめん作りなので、ピークはもっぱら10月から3月。「伸ばした麺は外に干して乾かすので、低い湿度や晴れが多い小豆島の冬はとても条件がよかったんです」。そう話すのは、『なかぶ庵』のご主人・中武義景さん。「光と風がまんべんなく当たることで、色白のきれいなおそうめんができるんですよ」。だからこそ晴れの日にだけ仕込むのだと、優しい笑顔を浮かべて話します。

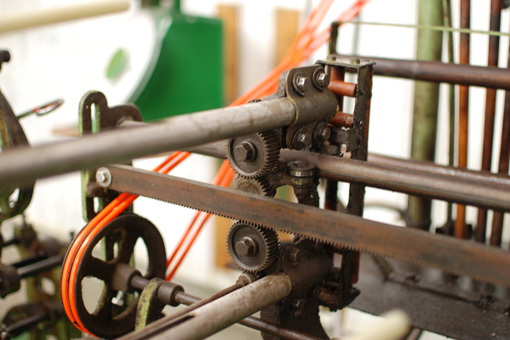

雨の日は、箱詰めの作業や機械のメンテナンス。「そうめんを作る機械はシンプルだけれど優秀でね、100年前から形も変わってないんですよ。私の工場のものも、少しずつネジなどの部品は取り替えたりするけれど、創業当初から壊れずよく動いてくれますね」。振動などで機械の調子を感じ、晴れの日は仕込みがスタートする早朝4時に、その日の気温や湿度を予測して塩の配合量を決める。雨の日も晴れの日も、自分の感覚に素直に、自然に沿って働きます。

子どもの頃に食べた、とっておきの味

「そうめんは、伸ばして外に干してからも、太陽の動きや風の動きなどを常に見ていないといけない。だから、伸ばしたばかりのできたてを、生だろうがなんだろうがその場ではさみで切ってさっと茹で、立って食べる。それが、職人たちのまかないなのです」。そしてそれは、義景さんが子どもの頃、忙しくもいきいきと働く父親の横で食べたそうめんの味でもありました。

東京の大学で学んだ義景さんですが、父のがんばる背中を見ていたこと、やっぱり島が好きだったことから戻って後を継ぐことを決心。「職人や近所の人たちしか味わえない、とびきりおいしいできたてを、ぜひともお客さんにも食べてもらいたいと、生そうめんの商品化に挑みました。開発には10年は掛かりましたね」。そうしてできた生そうめんは、むっちりしていて驚くほどにコシがあり、噛むほどに小麦の香りが口いっぱいに広がる。それはまさに、"とっておき"の食感であり、おいしさでした。

いくつもの挑戦が産業を成長させる

通常乾物のそうめんをチルド売り場に置いたり、"干す"工程を抜くことは、今までの常識からは考えられなかったこと。ひと筋縄では行かなかった商品化ですが、それでも挑戦する必要があるのだと義景さんは言います。「地場産業は、挑戦の積み重ねによって残ってきたのです。もちろん、時代のなかで淘汰されていくので、その挑戦が正しかったのかどうかはもっともっと先にならないと分からない。しかし、その切磋琢磨が産業を廃らせない秘訣だと信じています」。

10年前から義景さん自身が自分で育て始めたオリーブも相当量収穫できるようになり、オリーブの実を練り込んだオリーブ生そうめんも自家栽培のものだけでまかなえるほどになりました。また、工場で箸を使ってくっついている部分をぎゅーっと離していく箸分けの作業も楽しめるとあって、いつもなかぶ庵はたくさんの人で賑わっています。「今は仕事が趣味みたいなもんですからね。お客さんの喜ぶ顔が直接見られるのは、何より嬉しいんです」と、これ以上無く嬉しそうな笑顔を見せてくれるのです。

[関連サイト] 麺のふるさと「なかぶ庵」![]()

お知らせ

Found MUJI Marketにて、今回ご紹介した「生そうめん/オリーブ生そうめんセット」を7月に販売の予定です。

[イベントのお知らせ]

8月30~31日、『PHaT PHOTO』が小豆島の魅力を写真で発信する『小豆島カメラ』と協力し、小豆島の暮らしや人、食に出会える撮影ツアーを開催します。中村もアドバイザーとして参加しますので、実際の暮らしぶりや生産者に出会いたい方は、ぜひ足を運んでみませんか?