音楽家にやさしい街プラハ

モーツァルトを題材にした映画アマデウスのロケがプラハで行われたことはすでにご存じの方もいらっしゃると思います。「アマデウス」や「カッコウの巣の上で」によりアカデミー賞を受賞した、ロス・フォアマン監督はチェコスロバキア生まれで、プラハ国立演劇映画学校で学びました。もともと映画の舞台はウィーンですが、プラハの街はモーツァルトが生まれた18世紀後半のウィーンと同様のたたずまいをもっていることに着目したフォアマン監督は、あえて自分の良く知っている街プラハでアマデウスの制作をおこないました。

アンティーク楽器の店

アンティーク楽器の店

映画主人公モーツァルトはザルツブルグに生まれ、ウィーンで悲劇的な生涯を閉じました。ウィーンでは埋葬された墓すらもわからないほどの扱いでしたが、その死を知ったプラハ市民は友人を亡くしたように悲しみ、盛大なミサを行いました。生前の不遇なモーツァルトを温かく迎えいれ、支援したのもプラハの貴族達でした。またボヘミアの音楽を世界に広めた作曲家ドヴォルザークやチェコ民謡を取り入れスラブ的な作品を多く残し「我が祖国」の作曲者スメタナなどを愛し支援してきたのもプラハ市民です。ドヴォルザークの死に際してはモーツァルトのレクイエムで多くの市民が追悼に参加したほど慕われていたようです。プラハ市民の音楽を愛する心と音楽家に対しての理解と尊敬が表れている象徴的ないくつかの事柄のように思えます。

ガラス製の人形のオーケストラ

ガラス製の人形のオーケストラ

クラシックは日常音楽

BGM15の制作に向けてプラハのことを調べていくうちにわかったことはプラハ市民にとって音楽とはクラシックである。そして音楽家や作品を敬愛し支えるという優れた感受性を持ち、音楽は消化するものではなく、共に楽しみ支え合うという意識を音楽にたいして持っているいるのではなかろうかと強く感じました。まさに音楽が生活の重要な要素になっている街だと言えるように思いました。日本に西洋音楽が入り、尋常小学校唱歌として一般に広まってから、まだ100年しか経っていません。そういう意味では異国のものであり、どうしても対面する形になりがちですが、そろそろ日本も音楽を自分のものにしていく時代が来ているように思えました。

ザスターウカ村の小さな教会

ザスターウカ村の小さな教会

その教会には宗教画と同じように譜面が飾られている

その教会には宗教画と同じように譜面が飾られている

プラハから南に200kmほど離れたザスターウカ村の小さな教会内部壁面に宗教絵と共にかけられた賛美歌の楽譜。

Galerie Rudolfinum(芸術家の家)ホール

Galerie Rudolfinum(芸術家の家)ホール

Galerie Rudolfinum(芸術家の家)コンサート・ホールはオーストリア・ハンガリー帝国時代のプラハ国民歌劇場付属オーケストラが前身で100年以上続くチェコ・フィルハーモニーの本拠地です。プラハの春音楽祭の主要拠点としても有名な場所で多くの優れた演奏家を輩出しているインスティテュートのような場所でもあります。

内部ステージ

内部ステージ

チェコ・バロック

これほど音楽的に豊かな歴史を持つ、プラハの素顔をBGMとして収録したい。そのためにはバロックまで遡ってみることも1つの方法ではないかと考えサウンド・プロデューサーのイジー・ローハンさんに相談したところ、とても大きな賛同を得ることが出来ました。ところがバロックの時代のチェコは1620年の「白山の戦い」でプロテスタント側が敗れ、多くのチェコの音楽家が国外に流失したため、音楽進歩の歴史においてはチェコの空白時期にあたります。しかし、その時期のチェコにはフミナ、ヴェヴァノフスキー、ゼレンカ、チェルノホルスキー、ブリクシなど多くの優れた音楽家が輩出されていることをイジーさんが教えてくれました。中でもチェコの市民に愛され、その才能はバッハやヘンデル、テレマンと作品思想、独自作曲技術、作品の多さからも肩をならべるとされるJ.D.ゼレンカ、A.V.フミナがこの時期いました。イジーさんと相談の結果、今回のBGM15はその二人の偉大なチェコ・バロック時代の作曲家に着目して作品を取り上げることにしました。

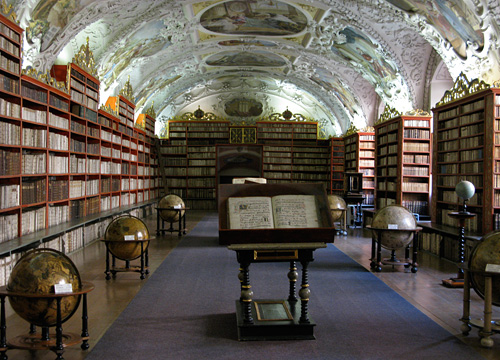

ストラホフ修道院「学問の間」図書館の印象として使用しました。ここの書物から作品を取り出したのではありません。

ストラホフ修道院「学問の間」図書館の印象として使用しました。ここの書物から作品を取り出したのではありません。

その手始めに、図書館からチェコ・バロックのチェコらしい優れた楽曲の譜面を探し出し、それをチェコフィル・ハーモニックやチェコフィル・ハーモニック・コレギィウムなど数多くの一流楽団やアンサンブルに作品を提供している、作曲家であり編曲家のトマス・レイさんに編曲をお願いし、現在プラハ芸術大学で教鞭をとり、自らも作曲家、指揮者、クラリネット奏者としても活躍するチェコ・バロックの権威、ルカーシュ・マトウシュクさんに監修とサウンド・チェックをお願いするというプロジェクトに発展していきました。

音楽の世界に住む人々

譜面と演奏を確認する、ルカーシュ・マトウシュクさん(左)

譜面と演奏を確認する、ルカーシュ・マトウシュクさん(左)

今回チェコでは私が日本で感じていた以上の体験をしました。それはプラハの街それ自体がコンサート・ホールではないかと思うほど、街の様々なところにクラシック音楽(Western Music)があり、それは歴史を伴って今に生きていました。そして今回の録音に集まった演奏家の皆さんや編曲家、監修者全ての方が音楽の世界から抜け出てきたというのが実感でした。旨く言葉で表せないのですが、私が日本で受ける音楽家の印象は職業としての音楽家。私は音楽家である、さあ弾くぞと言うような雰囲気です。チェコの音楽家達は、スムーズになんのてらいも気取りもなく、自然に体の中から音楽が呼吸のように溢れてくる印象を受けました。スタジオ作業も日常の時間が流れているような空気感で次々と美しい旋律が収録されていきました。それはスタジオ作業というよりも森の中で風に運ばれてきた調べを水彩画でスケッチしているような感じでした。レコーディング中はイジーさんやルカーシュさんが一曲収録するごとに、どうですか? というような視線を私に送ってきました。私はチェコの風景がそのまま音になっていること。想像以上の音楽の豊かさに、ただただ笑顔がこぼれるばかりでした。