「死者の海」は今やリゾートでした

「死の海」という名称は陰鬱な印象を受けますが、ケルト文化の輪廻転生思想でいえば再生の場所、生命の循環の地という意味だろうと私は思っておりました。「死者の海」を眺める丘に立ってみると、思った通りとても明るく気持ちの良い場所でした。

死の海を見下ろすホテル

死の海を見下ろすホテル

この「死者の海」には時代をこえて多くの言い伝えが残っています。それは一様に「この海を眺めていたら海の中から突如Isの街が浮かびあがった。屋根は水晶のように光輝き、多くの塔が城を囲み、それらの建物には何千もの窓が開き、教会の鐘や街のざわめきまで聞こえた」という華やかで美しい在りし日のイスの街の幻影です。現実的にはありえない言い伝えがなぜ数多く残っているのかその背景を知りたくなりました。

Is伝説の背景

サーファーや海水浴客で賑わう「死の海」

サーファーや海水浴客で賑わう「死の海」

Is伝説の背景を考えてみました。ブルターニュの歴史を読むと、5世紀頃ブリテン島を追われこの地(アリモリク/ARMORICA)に移り住んだケルト系ブリトン人たちが街や城を造り、新しくブリタニア・ミノルとこの地を名付けたそうです。その後ノルマン人(バイキング)の侵略を防ぎ、その時にブルターニュ公国が生まれます。この公国時代にブルターニュのアイデンティティのいくつかが生まれたと書かれています。

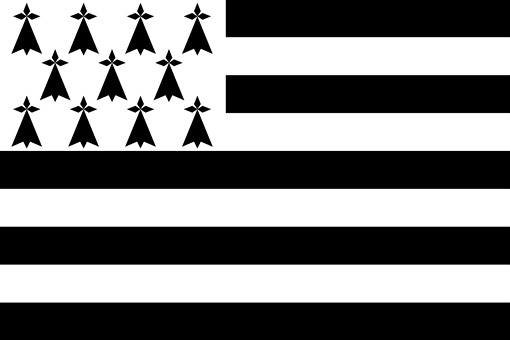

そのアイデンティティの1つがアーミンと紋章学で呼ばれるシロテンの特徴を持つ紋章です。当時シロテンは清らかさの象徴として扱われていました。敵に襲われてもその白い毛を汚さないために死を選ぶともいわれ、その白い体毛と尾の黒が象徴となっています。歴代のブルターニュ公も「汚れるよりはむしろ死」というほど、ブリトン(ブリトン人としてのアイデンティティからブルターニュの人々は自分達をブリトンと呼びます)の純粋性を大切にしてきた精神性の強い土地柄です。この辺は日本の武士道にも通じる精神のように思います。もう一つはキリスト教と融合したドルイド教との間にある葛藤のように思います。ケルト文化の伝統的な信仰であるドルイド教と新しいキリスト教の世界観の違い。本来の自分達ケルトのアイデンティティであるドルイドの世界観に対する懐郷の念とも考えられます。

反骨と苦難の歴史

死の海から見るラ岬

死の海から見るラ岬

ブルターニュ公国はその後フランス領になります。辛うじてフランスの領地になりながらも外部の地方としてブルターニュの主権と独自性を守られました。しかし1789年フランス革命によってその特権もなくなりました。19世紀後半からはブリトン語も禁止され、ケルト文化に対しての圧政と経済の搾取が続きました。痩せた土地と遅れたインフラ、疫病や経済疲弊などブルターニュを厳しい環境が襲います。長く続いたこの時代に多くの人々がこの地から流失したようです。

ラ岬に近い教会

ラ岬に近い教会

永く続いたアイデンティティの混迷も1970年頃にブリトン文化復活運動が起こり、多くの人々の努力によってアイデンティティが蘇りました。今でもフランスの一地方としてのブルターニュですが、その独特なケルト文化を継承するアイデンティティは確固たるものとして認識されています。ブリトン語やケルト音楽はその象徴として復活ブームを作りだしています。この旅でもブルターニュの人々が自分達や地域をブリトンと称していることがとても印象に残りました。

美しい建物が並ぶラ岬周辺の風景

美しい建物が並ぶラ岬周辺の風景

再生の場としての「死の海」その海から蜃気楼のように浮かび上がる美しき街Is。200年近いブリトン人の苦難の歴史。人々はその厳しい環境の中でともすると見失いがちな民族のアイデンティティをIs伝説の中にこめ、民族再生への祈りや誓いの象徴として物語を言い伝えてきたのではないかと思いました。 ケルト文化圏はどこもさまざまな形で忍従と苦難の歴史を持っています。しかし今日どの文化圏も自分達ケルト文化のアイデンティティを蘇らせています。今やリゾートとして海水浴やサーフィンで賑わう、この「死の海」の浜辺は蘇ったIsの街なのかもしれません。今回の取材はブリトン人の不屈の意志と再生を感じるうれしい取材でした。次回は巨石文化のカルナックの近くにある海辺のケルティック・クロスを訪ねます。