社会貢献を知ろう!「良品計画社員と学ぶ寄付先団体の活動」第24回

募金券 寄付先団体の皆さんの活動を、良品計画の社員との対談を通してお知らせします。第24回は、途上国と先進国の食の不均衡を解消するために活動する日本発の団体、TABLE FOR TWOさんに、お話をお聞きしました。

- 世界の食の不均衡を解消するために

-

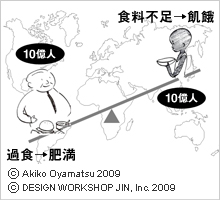

今世界では、10億人が飢餓に、10億人が肥満など食に起因する生活習慣病に苦しんでいます。どちらも、人の命にかかわる大きな問題です。食べたくても食料が得られず命を落とす人がいる一方で、必要以上に食べて命を危険にさらす人も同じくらいいる世界。誰もが「何かおかしい」と感じる食の不均衡を、なんとかしたいと始められた、双方のためになるプログラムは、日本から世界へと、どんどん広がっています。

プロフィール

TABLE FOR TWO

TABLE FOR TWO(TFT)は、直訳すると「二人の食卓」。先進国の私たちと開発途上国の子どもたちが、時間と空間を越え食事を分かち合うというコンセプトで、日本で始められた活動です。ヘルシーな食事をすることで、アフリカに1食分の支援が届くTFTのプログラムは、企業の従業員食堂で、大学の学生食堂で、レストランで、コンビニで、さまざまに導入され、拡大しています。

TABLE FOR TWO(TFT)は、直訳すると「二人の食卓」。先進国の私たちと開発途上国の子どもたちが、時間と空間を越え食事を分かち合うというコンセプトで、日本で始められた活動です。ヘルシーな食事をすることで、アフリカに1食分の支援が届くTFTのプログラムは、企業の従業員食堂で、大学の学生食堂で、レストランで、コンビニで、さまざまに導入され、拡大しています。

-

-

安東迪子さん

TABLE FOR TWO

事務局長大学卒業後、株式会社大和総研に入社。ファンド分析ツールの新規開発に従事するも、食好きが高じてフランスの食材輸入商社へ転職。東京支社をゼロから設立。2007年、代表の小暮真久と共にNPO法人・TABLE FOR TWO Internationalを創設。2011年より現職。

-

-

田中克哉

良品計画

総務人事・J-SOX担当 人事課2000年、良品計画へ入社。無印良品小田原EPOへ配属。2002年に高崎ビブレの店長に着任。以降、3店舗で店長を務め、2011年に北日本エリアマネージャーに着任後、2012年より現職。主に、人件費管理、社員評価などを担当。7歳の娘の父。

-

-

日向桃子

良品計画

カフェ・ミール事業部

商品開発担当京都市出身。アパレル、設計事務所勤務を経て、2001年CaféMUJIのパートナースタッフとして入社。数店舗での勤務を経て、横浜市内のCafé & Meal MUJIで店長に着任。2007年に本社員となり、2009年より現職。食材調達や産地取材なども担当。

世界中の食料が集中する先進国

TABLE FOR TWOのミッション

田中:「TABLE FOR TWO」直訳すると「二人の食卓」を、なるほど!と思いました。飢餓問題については、広く認識があると思うのですが、先進国の肥満も、確かに大きな問題ですよね。

日向:私も、飢餓問題解消への取り組みは、子どものころからメディアでも目にしてきたように思います。でも、両方に働きかける活動があったとは知りませんでした。

安東さん:そうですよね。TABLE FOR TWO(以下TFT)の活動に初めて出会った人の反応で最も多いのがそれだと思います。どうしても、飢餓のほうにだけ目がいきがちですから。でも実際には、肥満に起因する病気などで亡くなる人の方が多いくらいなんです。

日向:それは衝撃です・・・。

安東さん:世界は、全人口をまかなえるくらいの食料を生産していると言われています。それだけ、片寄っているんですよね。

田中:どちらの要因でも命を落としているなんて、なんともやり切れないですね。

安東さん:いろんな国の家族が、一週間分の食料を自分たちの前に並べて写した写真の写真集(地球の食卓 世界24か国の家族のごはん![]() )が話題になったのをご存知でしょうか。見た目に顕著なのは、先進国、特にアメリカと、アフリカ中央部の難民キャンプの写真です。アフリカがほとんど穀物のみであるのに対して、アメリカは、お肉にピザに、スナック菓子、清涼飲料水が、大量に、カラフルに並んでいます。加工品が多く、見た目からしてカロリーが高そうでもありました。日本も、内容こそ異なりますが、アメリカに負けてない豊富さで、物価の違いはあるにせよ、値段もアフリカの、実に300倍くらいです。

)が話題になったのをご存知でしょうか。見た目に顕著なのは、先進国、特にアメリカと、アフリカ中央部の難民キャンプの写真です。アフリカがほとんど穀物のみであるのに対して、アメリカは、お肉にピザに、スナック菓子、清涼飲料水が、大量に、カラフルに並んでいます。加工品が多く、見た目からしてカロリーが高そうでもありました。日本も、内容こそ異なりますが、アメリカに負けてない豊富さで、物価の違いはあるにせよ、値段もアフリカの、実に300倍くらいです。

日向:不均衡が一見してわかりました。

安東さん:並べてみるとすごいインパクトです。先進国は、食べきれないほどの食料を持ち、命を危険にさらすほど食べて、さらに余らせて捨てています。日本は大量に輸入した末に捨てていますからね。

田中:今、自分の家の、食品が詰まった冷蔵庫を思い出して反省しました・・・。

給食が出るから、学校に来る

日向:TFTさんのプログラムで考えられているメニューは、どれもヘルシーで食べる人のために良いですが、あまり身構えずに、自然とアフリカの子どもたちへの貢献ができるところが素敵な仕組みですよね。

日向:TFTさんのプログラムで考えられているメニューは、どれもヘルシーで食べる人のために良いですが、あまり身構えずに、自然とアフリカの子どもたちへの貢献ができるところが素敵な仕組みですよね。

安東さん:支払った金額のうち給食一食分にあたる20円が寄付になるのですが、おっしゃるように、身構えずに貢献できるのが好評です。海の向こうで食べられない子どもがいる事実に胸を痛めない人はいないと思いますが、とても重い現実で、始終向き合うのはつらいことです。自分の生活の中で身近に感じることも難しいですからね。

田中:そうだと思います。継続することが重要だとはわかっていても、意思を持って関わり続けることは意外と難しいと思いました。でも、その点、食事という、繰り返される日常の中に組み込まれているというのはありがたい取り組みですよね。

安東さん:ちょっとメタボを気にされている方には、ヘルシーな食事を気軽に選べることの良さはもちろん、「自分のためだけにダイエットをすると続かないので、励みになる」と言われることもあります。

日向:こちらが継続することで、子どもたちの給食も提供され続けるのだと思うと、確かにダイエットを継続するうえでは励みになります。

安東さん:はい。そして給食は、私たちが思っている以上に、途上国の子どもたちにとって大切なんです。なぜかというと、それが学校に通うきっかけになるからです。

日向:給食を食べに学校に行くのですか?

安東さん:私たちが支援を行っている東アフリカの国々では、1日1食とるのがやっとという人たちが珍しくありません。今空腹で弱っている子どもに、「将来のために勉強をしに学校に来なさい」というのは、やはり無理があるのですね。子どもの親も、学校なんか行くより水汲みに行ってくれた方が助かると思っています。

田中:でも、給食が食べられるなら、親も子どもを学校に行かせてくれるんですね。

安東さん:貴重な一食ですからね。実際に、出席者が倍増した学校もあるんですよ。

日向:食べ物が、教育につながっていくんですね・・・。

田中:小学生の娘がいますが、今まで、学校で給食を出してくれるのは当たり前なことと思っていました。ありがたいことなんだと見直す一方で、世界中で当たり前になって欲しいとも思います。